V l'argent

V l'argent

Les biens et les services produits à l'occasion des cycles capitalistes génèrent une production de

valeur économique. Nous avons vu que cette valeur ajoutée était finalement produite par les seuls

salaires. La valeur intrinsèque, difficilement quantifiable (et éventuellement négative) des biens et

des services produits est leur valeur d'usage. Cette valeur est tautologique : la valeur de la brosse à

dent, c'est celle de l'utilité de pouvoir se brosser les dents (avec éventuellement toutes les

caractéristiques techniques de ladite brosse). Cette valeur d'usage est liée au travail concret, à ce qui

a effectivement été réalisé lors de la production.

La notion de valeur d'usage est indépendante de la valeur économique même si la violence sociale

de l'économie conforme les aspirations, les désirs et les besoins des acteurs économiques. Si vous

vous préparez un café, pour vous et pour une amie, vous créez la même valeur d'usage qu'en allant

acheter ce café au bistrot. Vous aurez créé une valeur d'usage de même nature que celle créée par le

serveur. La différence, c'est qu'il n'y aura pas eu de création de valeur économique chez vous (sauf à

facturer votre café à votre amie mais nous quittons alors le cadre de notre exemple tout simple).

De même, une papeterie peut créer du papier – bien doté d'une valeur concrète, d'une valeur d'usage

bien réelle – mais, ce faisant, si la papeterie empoisonne votre air et votre eau, elle vous vole une

valeur d'usage. C'est alors une activité productive de valeur économique qui enlève, qui diminue la

valeur d'usage disponible globalement. La création de valeur économique peut créer ou supprimer

de la valeur d'usage. Éventuellement, cette valeur économique peut faire les deux en même temps, à

des acteurs différents qui, du fait de leurs points de vue opposés sur la production, la percevront de

manière opposée. Si un barrage rapporte à des actionnaires d'une compagnie électrique privée et

qu'il enlève l'usage de terres à des paysans, les paysans et les actionnaires auront des points de vue

ennemis sur le même barrage, sur la même activité économique.

Argent et concurrence

Pour l'investisseur, l'activité de production de valeur économique est tournée vers le profit. Cet

investisseur consacre de l'argent accaparé sur le travail des employés à une activité économique

soumise à de la concurrence pour générer de la plus-value, pour s'enrichir quel que soit le type

d'activité concrète de l'entreprise : l'investisseur peut acheter des actions dans le nucléaire, les

poupées gonflables ou l'aide aux personnes âgées, cela n'a pas d'importance, il veut récupérer son

investissement avec une plus-value la plus élevée possible.

Proposition 35

La valeur économique détermine des intérêts sociaux antagoniques.

Dans cette opération, le goût du lucre, l'avidité de l'investisseur aura déterminé la nature du travail

concret, elle aura organisé la production, la gestion de la main-d’œuvre, l'encadrement, la façon de

produire et la nature de la production sans considération pour le point de vue de l'intérêt public ou

pour celui des producteurs soumis au terrorisme de l'aiguillon de la nécessité. Ce que Marx appelle

le fétichisme de la marchandise consiste à gommer toute trace, toute visibilité au goût du lucre de

l'investisseur mais aussi aux conditions de travail des employés. La marchandise se présente au

consommateur vierge de toute condition de réalisation, vierge de l'avidité du patron ou de la sueur

de l'ouvrier, vierge des vallées détruites ou du management par la haine.

Note 22. Le marché et le capitalisme

Le fétiche de la plus-value

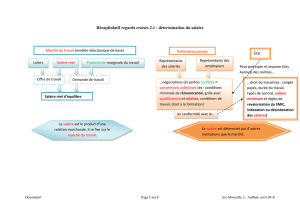

Le fétichisme de la marchandise voile la logique capitaliste par excellence en tant que fétiche. Quand il se

produit des marchandises dans la logique capitaliste, pour Marx, la marchandise initiale M devient une

autre marchandise M' via le capital.

(5.1) M-C-C'-M'

avec M=la valeur des marchandises initiales (en termes comptables, les consommations intermédiaires,

ce qu'il faut acheter pour produire)

avec C=la valeur du capital investi (salaire et investissements)

avec C'=la valeur du capital après le travail (la différence entre C et C', est la valeur ajoutée, produite

exclusivement par les travailleurs, hors emploi et dans l'emploi)

avec M'=la valeur des nouvelles marchandises qui réalisent C', que le capital constitué permet

d'acheter.

Le principe de cette équation, de ce mouvement de la marchandise, c'est l'accumulation. Nous l'avons vu,

l'accumulation s'inscrit dans une logique exponentielle, c'est une arnaque type pyramide de Ponzi. C'est

cette logique de l’appât du gain que la marchandise voile.

Pour autant, il nous faut distinguer la logique de la marchandise et celle du capitalisme du marché. Le

marché est l'ensemble des biens et des services, des productions économiques qui ont un prix. Tous les

biens et les services qui ont un prix ne sont pas nécessairement produits de manière capitaliste.

La logique capitaliste repose sur quatre institutions selon l'économiste Bernard Friot. Ces quatre

institutions déterminent le caractère capitaliste de la production économique alors que les prix

déterminent le caractère mercantile de la production économique. Le fait d'être soumis à un marché, le

fait que les marchandises soient liées à des prix n'implique pas nécessairement une production capitaliste.

Les quatre institutions capitalistes

1. La propriété lucrative des moyens de production permet aux actionnaires ou aux créanciers de

s'accaparer les fruits du travail des employés, ils s'attribuent aussi bien les dividendes que la gestion des

investissements - tous produits par le travail des employés et des hors emploi.

2. La convention du travail capitaliste mesure la valeur produite par le travail en se référant à la mesure

de la quantité de temps. Ceci marque profondément le travail concret dans les usines, dans les bureaux. Il

faut aller vite et produire le plus rapidement possible de la valeur.

3. La concurrence organise l'activité. Il faut être plus rapides que les autres, il faut produire davantage

de valeur ajoutée par unité de temps, etc. L'emploi est organisé par un marché du travail. Le temps

humain est alors une marchandise comme une autre. Le but des employeurs est logiquement d'en

diminuer le coût.

4. Le crédit privé finance l'investissement et la dépense. Ce crédit est assorti de taux d'intérêt qui,

combinés à une échelle macro-économique, constituent eux aussi une fonction exponentielle qui

concentre mécaniquement la richesse.

Marchandises à prix et capitalisme

On peut imaginer

- des marchandises à prix disponibles sur un marché qui ne soient pas capitalistes.

Par exemple: les marchandises d'un petit artisan sans dette; la part du prix de toutes les marchandises

qui correspond à la valeur produite hors du capitalisme par les retraités, les chômeurs, les malades, les

médecins, les instituteurs ou les fonctionnaires. Cette part du prix est intégrée via l'impôt pour les salaires

des fonctionnaires ou les cotisations sociales pour les salariés hors emploi.

- des marchandises à prix disponibles sur le marché qui soient capitalistes.

C'est le cas de tout ce qui est produit par des sociétés à actions privée dans un but lucratif. Les sodas, les

meubles ou le ciment en font généralement partie. Les économistes vulgaires croient et tentent de nous

faire croire que ce type de marchandise est le seul qui crée de la valeur économique légitime, « réelle ».

- des biens et des services sans prix qui soient capitalistes.

C'est le cas des dépenses de l'État, les dépenses d'énergie, d'infrastructure ou de restauration immobilière,

par exemple. Elles ne coûtent rien directement, elles sont intégrées dans les prix des autres marchandises

par l'impôt mais elles sont produites par des sociétés privées selon la logique capitaliste.

- des biens et des services sans prix qui ne soient pas capitalistes.

C'est le cas aussi bien de l'économie domestique vampirisée par l'économie lucrative que des services

publics gratuits - les écoles, les hôpitaux, les commissariats, les casernes de pompier, les routes (sauf si

elles sont sous-traitées au privé), etc.

La mise en cause de l'emploi et des institutions capitalistes comme rapport d'asservissement exclut la

logique capitaliste mais pas nécessairement le marché, l'échange de marchandises à prix. Les prix

intègrent la notion de consommation intermédiaire et de valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée est créée par

les salaires – mais la gratuité rend la nécessité des salaires moins prégnante.

Proposition 36

La marchandise agit comme fétiche : elle se cache pour ce qu'elle est et se montre

pour ce qu’elle n’est pas. Elle détermine les actes des agents économiques.

La gratuité doit être intégrée dans les prix des marchandises à prix et, à l'extrême, pour reprendre

l'exemple d'école que Bernard Friot m'évoquait, si une seule marchandise à prix se trouve sur le

marché, elle doit intégrer dans son prix toute la valeur ajoutée utile aux salaires et aux

investissements de toute la production économique gratuite - ce qui la rendrait assurément

impayable, sauf à travailler pour rien mais c'est là une démarche qui risque de mettre à l'encan les

acquis des luttes féministes ou des luttes antiesclavagistes. L'argent permet de gérer la violence

sociale en se dégageant des structures de violence sociale antérieure, des structures personnelles,

lige, féodales. L'argent est le prix, en quelque sorte, de cette émancipation des structures

traditionnelles. Ce prix peut lui-même générer, soutenir, construire une violence sociale intimement

liée à celle qu'il peut dépasser.

La nature de la cristallisation de la violence sociale doit être réfléchie quand on opte pour la

gratuité. On peut imaginer une société qui s'émancipe des prix et des salaires à condition qu'elle ait

pensé la violence sociale incarnée par la féodalité puis par le capitalisme de telle sorte qu'elle

constitue un devenir désirable pour ses membres. Pour le dire en terme simple, si la gratuité

implique la fuite dans une communauté sous le joug d'un gourou, elle ne constitue pas un devenir

souhaitable pour nous qui avons connu la libération de ce type de liens de soumission grâce à

l'argent – nous éprouverons des difficultés à revenir en arrière, à revenir à l'époque des prêtres tout-

puissants ou des seigneurs plus ou moins bienveillants parce que nous avons bénéficié de la

neutralisation sociale et de la distanciation de la violence sociale par l'argent. Pour autant, la piste de

la gratuité universelle n'est pas à exclure dans la mesure où elle intègre le dépassement des

structures traditionnelles de domination, de violence sociale.

Note 23. La violence sociale chez Engels

Pour Engels, ce sont les infrastructures économiques qui déterminent les superstructures sociales,

religieuses ou politiques. Pour faire simple, c'est le moulin à vent qui donne le Moyen-Âge et non la

religion, l'organisation sociale ou les enjeux politiques qui donnent le moulin à vent.

Résumé de l'extrait.

La société ante-capitaliste s'organise en gens (mot latin signifiant la famille, prononcé avec le "g" de

gaffe et le "en" comme "haine" et le "s"), en groupes de familles élargies, en tribus. Au moment où

l'évolution technique de la production agricole permet la sédentarisation, les champs, les cultures et

l'échange, de ce fait, entre gentes.

La sédentarisation a rendu la main d’œuvre nécessaire, ce qui a ouvert la voie de l'esclavage. La maîtrise

du fer a amené la division du travail entre artisans et paysans et, avec elle le commerce. Le commerce a

fait apparaître les riches et les pauvres et, avec cette stratification sociale, l'apparition de la famille

comme unité économique de la société. La division du travail fait aussi apparaître les commerçants,

intermédiaires parasites entre les producteurs. Cette organisation du travail rend les anciennes institutions

tribales caduques. Elle lui substitue l'État - et ses élections bourgeoises - en intermédiaire soi-disant

neutre.

Le développement de la production dans toutes les branches - élevage, culture, artisanat, domestique -

permit à la force de travail humaine de créer plus de produits que n'en exigeait son entretien. En même

temps, il augmentait la somme de travail journalier qui incombait à chaque membre de la gens, de la

communauté familiale ou de la communauté isolée.

L'acquisition de nouvelles forces de travail devint utile. La guerre les fournit [Engels lie les formes deux

et trois de la violence dès l'origine]: les prisonniers de guerre furent réduits en esclavage. La première

grande division sociale du travail accru la productivité du travail, donc de la richesse. Elle étendit le

champ de la production [la création de richesse sociales est liée à la violence sociale et physique](...).

De la première grande division sociale du travail, jaillit la première division de la société en deux

classes: maîtres et esclaves, exploiteurs et exploités.

(...)

La même cause qui assurait autrefois la prédominance de la femme dans la maison, c'est-à-dire son

emploi exclusif au travail ménager, cette même cause assurait désormais l'autorité de l'homme: celui-ci

était tout, l'autre, un complément insignifiant.

(...)

Le fer permit [ensuite] de cultiver de plus grandes étendues de terre et de défricher d'immenses espaces

boisés. Il donna au travail manuel un instrument d'une dureté et d'un tranchant dont pas une pierre, pas

un autre métal ne pouvait fournir l'équivalent.

(...)

La richesse se développait rapidement, mais comme propriété individuelle. Le tissage, la métallurgie et

les autres travaux manufacturiers, qui se distinguaient de plus en plus les uns des autres, créèrent une

différenciation croissante des branches de la production. (...) Une activité si variée ne pouvait plus être

exercée par les mêmes individus: la deuxième grande division du travail s'opéra, le travail artisanal se

sépara de l'agriculture.

(...)

Avec la division de la production en deux grandes branches: l'agriculture et l'artisanat, naît la

production destinée expressément à l'échange, la production de marchandise, ainsi que le commerce, non

seulement à l'intérieur de la tribu, ou avec ses voisins, mais déjà par mer.

(...)

À côté de la distinction entre hommes libres et esclaves apparaît la distinction entre riches et pauvres.

C'est une nouvelle division de la société en classes que provoque la nouvelle division du travail.

L'inégalité entre chefs de famille selon les richesses dont chacun est propriétaire privé fait disparaître

l'antique communauté villageoise. (...) La terre labourable fut assignée aux familles privées d'abord

temporairement, plus tard de façon définitive. Sa transformation intégrale en propriété privée s'opéra

graduellement et parallèlement avec la transformation du mariage syndiasmique en monogamie. La

cellule familiale commençait à devenir l'unité économique de base de la société.

(...)

La guerre qui autrefois n'était déclarée que pour se venger des offenses ou pour étendre le territoire

devenu trop étroit, fonctionne maintenant comme moyen de pillage. Elle devient une industrie

permanente.

(...)

[L]es organes de l'organisation gentilice se détachent progressivement de leur racine - le peuple, la

gens, la phratrie, la tribu - toute l'organisation gentilice se transforme en son contraire: d'une

organisation de tribus établie en vue de régler librement leurs propres affaires, elle devient une

organisation destinée au pillage et à l'oppression des voisins. Parallèlement à cette transformation, les

organes de la volonté populaire deviennent des institutions indépendantes dont la raison d'être est la

domination exercée sur le peuple et son oppression.

(...)

[La civilisation] s'ouvre par un nouveau progrès de la division du travail. Dans une période barbare

inférieure, les hommes ne produisaient qu'en vue de leurs propres besoins. L'échange n'intervenait que

rarement et portait sur des produits qui se trouvaient par hasard en surabondance.

(...)

La civilisation consacre et développe toutes les formes antérieures de division du travail. Elle accentue

notamment l'opposition entre la ville et la campagne (d'où dérive la possibilité pour la ville de dominer

économiquement la campagne, comme dans l'antiquité, ou pour la campagne d'exercer la même

prédominance sur la ville, comme au Moyen-Âge). Et elle ajoute une troisième division du travail qui lui

est propre, et qui a une importance décisive: elle enfante une classe qui ne s'occupe plus de la

production, mais de l'échange des produits, exclusivement: les marchands.

(...)

Voici que, pour la première fois, apparaît une classe qui, sans prendre part d'une façon quelconque à

la production, en acquière la direction complète et asservit économiquement les producteurs, qui se fait

l'intermédiaire indispensable entre deux producteurs et les exploite tous les deux. (...) Tant que dure la

civilisation, elle est appelée à recevoir de nouveaux honneurs et à exercer une domination croissante sur

la production - jusqu'au jour où elle produit enfin elle-même quelque chose: les crises commerciales

périodiques.

(...)

Les institutions gentilices étaient nées d'une société qui ne connaissait point d'antagonisme internes et

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%