Dyslexie : Base neuronale et anomalies cérébrales

© Cerveau & Psycho - N° 12 75

La dyslexie dans les neurones

Les cerveaux de personnes dyslexiques présentent

des amas de neurones dénotant un développement anormal.

Les zones cérébrales de la lecture s’organisent mal

à cause de ce défaut, peut-être d’origine génétique.

Franck R

AMUS

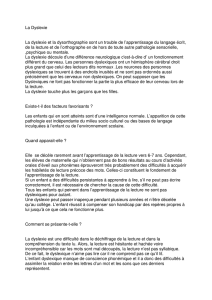

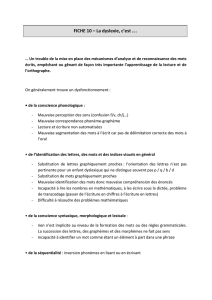

1. Une ectopie dans le cortex d’un dyslexique. Il s’agit d’un amas de cellules

gliales (en bleu) et de neurones (en orange), qui, au cours du développement

embryonnaire, n’ont pas migré correctement : ils ont dépassé la couche

corticale où ils auraient dû s’arrêter. En désorganisant les connexions au sein

du cortex, ces structures seraient responsables de l’activation trop faible de

certaines zones cérébrales nécessaires à la lecture.

Delphine Bailly

L

E POINT SUR

:

LA DYSLEXIE

Neurone

Cellule gliale

Ramus new 25/10/05 11:20 Page 75

En France, un enfant sur quatre est atteint

de ce qu’il est convenu d’appeler des

problèmes de lecture : difficultés de déchif-

frage, lecture hachée, erreurs fréquentes,

inversion de certaines syllabes, etc. Pour

autant, s’agit-il toujours de dyslexie ? La dyslexie

désigne les retards de lecture qui ne sont imputables,

ni à un retard d’éducation, ni à une déficience intel-

lectuelle, ni à des problèmes d’attention, ni à une

mauvaise insertion dans le système scolaire. En

d’autres termes, le dyslexique serait un enfant ayant

été éduqué dans de bonnes conditions, scolarisé

normalement, qui ne souffre d’aucun retard mental,

d’aucun trouble de l’attention, mais qui présente

néanmoins un retard de lecture par rapport à ses

camarades. De tels enfants représentent environ cinq

pour cent de leur classe d’âge, un chiffre qui se

retrouve dans l’ensemble de la population.

Si la cause n’est ni éducative, ni sociologique,

ni intellectuelle, quelle est-elle ? Les scientifiques

s’orientent de plus en plus vers une hypothèse

qualifiée de neurodéveloppementale : un problème

dans le développement de certaines aires du

cerveau, peut-être même une petite « différence »

génétique, qui instaurerait progressivement ce

retard dans la faculté de lire.

En 1979, un neurologue américain de l’Uni-

versité de Harvard, Albert Galaburda, fait une

découverte en examinant au microscope des

cerveaux de patients dyslexiques décédés. Il observe

de petites taches dans le cortex cérébral des

patients : ce sont des agrégats de cellules gliales,

cellules de soutien, qui ont en outre une fonction

nourricière. Il observe que ces cellules sont géné-

ralement regroupées avec une cinquantaine ou

une centaine de neurones accolés.

Une anomalie neuronale

D’après lui, ces neurones se seraient égarés: lorsque

le fœtus s’est développé, au lieu de rejoindre l’em-

placement qui leur était assigné par le programme

génétique de la migration neuronale, ils ont traversé

la couche du cortex où ils auraient dû s’arrêter, et

ont fini par s’amasser dans la couche la plus externe

du cortex. Cette hypothèse a été confirmée par de

nombreux travaux sur des rats et des souris présen-

tant des agrégats similaires, ce qui laisse supposer

une malformation neuronale chez les dyslexiques.

Pourquoi ces petits agrégats entraînent-ils des

troubles de la lecture ? Parce qu’ils désorganisent

la structure de la substance grise spécifiquement

dans certaines zones du cerveau dont l’enfant a

besoin pour apprendre à lire (le cerveau est consti-

tué de substance grise et de substance blanche ;

la première regroupe les corps cellulaires des

neurones, la seconde leurs prolongements recou-

verts de la myéline, qui est blanche).

Depuis une dizaine d’années, de nombreuses

équipes de recherche, dont celle d’Eraldo Paulesu à

l’Université de Milan, ont observé l’activité cérébrale

de patients dyslexiques dans un scanner. Chez ces

personnes, on constate une trop faible activité dans

trois zones de l’hémisphère gauche : l’aire occipito-

temporale, le gyrus frontal inférieur et l’aire pariéto-

temporale. Ces zones font partie du « réseau de la

lecture », vaste système cérébral œuvrant quand on

déchiffre un texte. Dans l’aire pariéto-temporale, le

gyrus temporal supérieur est le siège des représen-

tations phonologiques. C’est grâce à lui qu’un enfant

peut mentalement décomposer le mot salon en

syllabes sa et lon. Cette capacité est essentielle pour

apprendre à lire : en voyant le mot

S

.

A

.

L

.

O

.

N

., l’en-

fant va lire la première lettre et prononcer intérieu-

rement le son (ou phonème) qu’elle produit, puis lire

le

A

, prononcer de nouveau intérieurement ; ensuite,

il réalise la fusion auditive des deux sons. Cela donne

la syllabe sa. À force de voir de façon répétée un

S

suivi d’un

A

dans plusieurs mots et de relier ce motif

visuel à sa représentation phonologique du son sa,

l’enfant apprend à lire l’unité graphologique

SA

. C’est

pourquoi cette zone cérébrale des représentations

phonologiques est si importante : dans la plupart des

cas, les enfants dyslexiques ont un problème de

conscience phonologique, et cette activation céré-

brale trop faible en est le pendant organique.

L’activité du gyrus frontal inférieur gauche est

altérée chez les dyslexiques. Cette zone comporte

l’aire de Broca, qui intervient lorsqu’on articule

les mots ou qu’on les maintient en mémoire à court

terme. Enfin, le gyrus fusiforme, dans l’aire occi-

pito-temporale gauche, stocke les représentations

orthographiques : il s’active lorsque l’enfant perçoit

les mots écrits.

Les pièces du puzzle s’assemblent. Les ectopies,

ces petits agrégats de glie observés par A. Galaburda

il y a 20 ans, réduiraient l’activation de certaines

zones cérébrales : l’aire pariéto-temporale et le gyrus

frontal inférieur gauches. En effet, elles sont répar-

ties autour de la scissure de Sylvius gauche, qui

76 © Cerveau & Psycho - N° 12

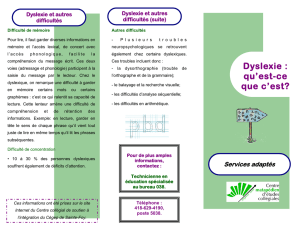

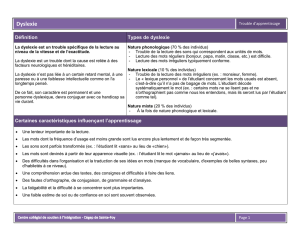

2. Chez certains dyslexiques, trois zones cérébrales présentent une activité

réduite : le gyrus frontal inférieur gauche, l’aire pariéto-temporale et l’aire occipito-

temporale. Ces aires constituent un réseau cérébral de la lecture. On observe

également de petits agrégats de neurones dans la couche superficielle du cortex (les

ectopies) et, chez certains patients, une mutation sur le chromosome 15.

Gyrus frontal inférieur

Scissure de Sylvius

Aire occipito-

temporale

Aire pariéto-temporale

Ectopie

Gène

DYX

1

C

1

muté

Chromosome 15

Cerveau & Psycho

Ramus new 24/10/05 16:08 Page 76

traverse ces zones. L’hypothèse la plus plausible est

que les ectopies entraînent un sous-développement

de la substance grise avoisinante ; on a d’ailleurs

observé des réductions du volume de la substance

grise dans ces zones. L’imagerie de diffusion a égale-

ment révélé que les zones réparties autour de la scis-

sure de Sylvius sont moins connectées au reste du

cerveau… Ainsi, des perturbations locales de la migra-

tion neuronale se traduiraient, d’une part, par des

ectopies dans la couche superficielle du cortex,

d’autre part, par une plus faible densité de substance

grise, et enfin par une plus faible connectivité de la

substance blanche. Quant aux conséquences cogni-

tives de chacun de ces symptômes, elles restent

spéculatives. En tout état de cause, si ce scénario est

avéré, il reste une question : quelle est la cause de

l’anomalie de la migration neuronale ? Nous allons

le voir, l’hypothèse génétique est intéressante.

Une maladie génétique ?

À partir de la seconde moitié des années 1980,

plusieurs équipes de recherche ont étudié la compo-

sante génétique de la dyslexie. Par exemple, le

psychologue John DeFries, de l’Université du Colo-

rado, a étudié des jumeaux et a constaté que, lors-

qu’un vrai jumeau (ayant exactement le même

patrimoine génétique que son frère) est dyslexique,

l’autre a 70 pour cent de risques de l’être aussi.

Dans le cas de faux jumeaux, dont les patrimoines

génétiques sont aussi semblables que ceux de deux

frères ou sœurs, la probabilité n’est que de 45 pour

cent. Voilà une preuve convaincante du fait que

les gènes jouent un rôle dans la genèse de la

dyslexie, peut-être en participant à l’apparition des

ectopies. Des études précises ont conclu que la part

génétique de la dyslexie se monte à 60 pour cent

environ, les 40 pour cent restant étant dus à des

facteurs environnementaux.

Depuis trois ans, une quinzaine d’équipes de

recherche ont identifié six régions chromoso-

miques qui semblent participer au développement

de la dyslexie ; en 2003, le généticien finlandais

Mikko Taipale et ses collègues de l’Université

d’Helsinki ont identifié un gène, au sein de l’une

de ces régions, dont le rôle semble important, au

moins au sein de deux familles finlandaises présen-

tant des cas de dyslexie. Il s’agit du gène

DYX

1

C

1,

sur le chromosome 15. Ce gène remplit apparem-

ment une fonction déterminante dans la migra-

tion des neurones vers les différentes couches du

cortex chez le fœtus en développement.

En effet, en transférant à des souris de labo-

ratoire la version de ce gène présente chez les

familles finlandaises de dyslexiques, A. Galaburda

et ses collègues ont constaté que la migration

neuronale ne se fait pas correctement dans le cortex

de ces souris, et qu’on y observe même parfois des

ectopies. Pour autant, malgré le rôle important

accordé au gène

DYX

1

C

1, ses mutations ne s’ob-

servent que chez une partie des dyslexiques :

d’autres gènes interviennent probablement dans

d’autres cas, et il faut s’attendre à ce qu’une

mosaïque de gènes de la dyslexie concoure à pertur-

ber la migration des neurones chez les dyslexiques.

Peu à peu, la liste s’allonge : récemment, trois

nouveaux gènes ont été découverts, lesquels parti-

cipent aussi à la migration neuronale.

Pour cette raison, il est peu probable qu’on en

arrive un jour à une stratégie de dépistage géné-

tique de la dyslexie, et encore moins à de la théra-

pie génique. Le bénéfice que l’on peut attendre des

recherches dans le domaine de la génétique et des

neurosciences est, paradoxalement, d’ordre éduca-

tif. Le jour où la notion d’une maladie neurodéve-

loppementale d’origine partiellement génétique sera

acquise, on peut espérer un changement d’attitude

dans le corps enseignant, le premier confronté à la

dyslexie. Les premiers signes avant-coureurs pour-

raient être dépistés dès l’école maternelle.

Troubles neurologiques

et efforts pédagogiques

Or, pour l’instant, beaucoup d’enseignants répu-

gnent à parler de dyslexie lorsqu’un élève a des

difficultés de lecture. Certains gestes simples seraient

pourtant d’un grand secours pour sa rééducation :

lorsqu’on dépiste un enfant qui a des difficultés de

lecture, on pourrait l’envoyer chez un médecin ou

un psychologue scolaire, afin que le problème soit

le cas échéant identifié et traité (il faudrait pour

cela que ces professionnels soient eux-mêmes bien

informés sur la dyslexie). La première situation qui

devrait alerter l’enseignant est celle des retards de

langage oral, qui, souvent, annoncent des diffi-

cultés à venir pour le langage écrit.

En l’absence de symptômes évidents à l’oral, il

faut rester attentif à ce qui se passe en grande section

de maternelle ; dans tous les cas, les parents aussi

peuvent tester la conscience phonologique de leurs

enfants par des jeux de rimes : l’enfant qui ne saurait

pas distinguer l’intrus parmi les trois mots garçon,

ballon et sandale, risque de présenter un déficit de

conscience phonologique. Pour qu’un tel change-

ment d’attitude soit possible, il faut que la dyslexie

soit peu à peu considérée comme un trouble médi-

cal à part entière. Pour cette raison, la recherche

de ses causes cérébrales et éventuellement géné-

tiques doit être considérée comme un objectif profi-

table à tous, et non stigmatisée comme étant une

« entreprise de médicalisation d’un problème péda-

gogique ». Connaître une pathologie est le premier

pas vers sa prise en charge. ◆

© Cerveau & Psycho - N° 12 77

E

n 1999, le neurologue Albert Galaburda réalise des ectopies chirurgi-

cales chez des rats de laboratoire : il pratique des micro-incisions de la

première couche du cortex, de sorte que des neurones migrent vers des

zones où ils ne devraient pas s’engager, et des agrégats caractéristiques appa-

raissent. Il constate que, dans le cerveau des rats, une zone nommée corps

genouillé médial gauche du thalamus comporte un nombre anormalement

faible de magnocellules. Or, ces cellules servent habituellement à percevoir

les sons de courte durée, par exemple à distinguer un d d’un t. Dans les sons

da et ta, la différence auditive ne se manifeste que pendant 50 millisecondes :

les magnocellules du thalamus perçoivent cette différence. Certains y voient

la cause primaire des défauts de lecture des dyslexiques. Mais d’autres données

obtenues chez l’animal suggèrent le contraire : les ectopies entraîneraient en

premier lieu une baisse d’activité des zones corticales de la lecture ; les défauts

dans le thalamus ne seraient qu’un effet secondaire de ces perturbations.

Des rats dyslexiques

Franck R

AMUS

est

chargé de recherches au

CNRS

, Laboratoire de

sciences cognitives et

psycholinguistique

EHESS

/

ENS

/

CNRS

à Paris, et

associé à l'Institut des

neurosciences cognitives

de Londres (Institute of

Cognitive Neuroscience,

University College, London).

Bibliographie

Observatoire national de

la lecture, Les troubles de

l'apprentissage de la

lecture,

MENESR

, 2005.

Téléchargeable sur:

http://www.inrp.fr/onl/re

ssources/publi/troublesle

cture_tot.htm

C. B

ILLARD

et M. T

OUZIN

,

Kit de formation aux

troubles spécifiques

des apprentissages,

Signes Éditions, 2004.

L. S

PRENGER

-C

HAROLLES

et P. C

OLÉ

, Lecture et

dyslexie, Dunod, 2003.

M. H

ABIB

, Dyslexie :

le cerveau singulier,

Solal, 1997.

Ramus new 24/10/05 16:08 Page 77

1

/

3

100%