CONGRÈS

20

La Lettre du Cancérologue - Volume XIII - no1 - janvier-février 2004

S

ous l’égide de la FFOM, de la FCHG et la SFCP, les

6es Rencontres d’oncologie des Baux-de-Provence

ont eu lieu les 10 et 11 octobre 2003.

L’accueil que nous ont réservé L. Aimard, P. Dalivoust et C. Bres-

sac a encore une fois dépassé toutes nos attentes, de plus en plus

exigeantes au fil des ans. Cette année, nous avons visité les tech-

nologies du nouveau millénaire en termes de traitement, mais

aussi d’aide au diagnostic, ainsi que les actualités dans les can-

cers colorectaux et urologiques et la stratégie thérapeutique adju-

vante du cancer du sein.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

(session présidée par J. Rouëssé

et J.F. Morère)

Qu’apporte la biologie moléculaire en radiothérapie ?

(J. Bourhis, Institut Gustave-Roussy)

L’amélioration de l’index thérapeutique de la radiothérapie peut

être obtenue par augmentation de la dose-intensité des radiations

et par la combinaison avec de nouveaux agents. Quatre grands

axes d’optimisation de la radiothérapie sont possibles : (1) on peut

améliorer le faisceau (IMRT, fractionnement, protons, etc.).

(2) Grâce à l’imagerie multimodale, des progrès apparaissent

également dans la définition de la cible à irradier. En parallèle,

l’intégration des mouvements des organes et des tumeurs peut

permettre d’améliorer encore la précision de la radiothéra-

pie. D’autres pistes sont (3) la prédiction reliée à certains mar-

queurs moléculaires récents et (4) la biomodulation, permettant

de combiner de nouveaux agents à l’irradiation.

Par ailleurs, la biologie moléculaire nous apporte une compré-

hension plus approfondie des mécanismes d’action des radia-

tions ionisantes (RI) comme la mise en évidence des mutations

du gène ATM dont la présence rend les cellules plus radiosen-

sibles. Certains marqueurs moléculaires pourront peut-être nous

permettre de mieux prédire la sensibilité des tumeurs aux RI : de

la cinétique tumorale aux puces à ADN en passant par l’image-

rie fonctionnelle à l’aide de marqueurs moléculaires (apoptose,

hypoxie, etc.). Cependant, ces nouvelles techniques se heurtent

à certains obstacles, tels que la reproductibilité, la fiabilité et la

rapidité des tests, ainsi que l’hétérogénéité intratumorale et les

modifications en cours de traitement.

Enfin, la détermination de nouvelles cibles moléculaires pourrait être

utilisée pour modifier l’index thérapeutique en améliorant l’effica-

cité antitumorale et en réduisant la toxicité sur les tissus sains.

Parmi les nouvelles voies de biomodulation, on peut citer l’inhi-

bition de l’angiogenèse, de facteurs de croissance ou de récep-

teurs aux facteurs de croissance, l’inhibiteur de farnésyl transfé-

rase (FTI) ou de protéines kinases, les inhibiteurs du cycle

cellulaire... dont les effets peuvent s’additionner .

Les plus connus sont les anti-EGF (l’Iressa®ou l’Erbitux®) dont

le développement est en phase III et dont les résultats seront com-

muniqués à l’ASCO 2004.

La biologie moléculaire nous permet de mieux comprendre les

mécanismes d’action des radiations ionisantes, et, peut-être

dans un avenir proche, de prédire la réponse au traitement. La

détermination et la modulation de nouvelles cibles moléculaires

constituent une voie qui apparaît particulièrement prometteuse

dans le cadre de la recherche de transfert en radiothérapie.

Interactions des R-EGH et des RH et leurs implications dans

le cancer du sein

(L. Cals, hôpital Fontpré)

Les récepteurs membranaires aux facteurs de croissance (R-EGF),

après une activation en cascade, ont des effets tumoraux divers

et sont signes a priori d’un mauvais pronostic, d’une chimio- ou

d’une hormonorésistance, voire d’une réduction de survie. Les

quatre récepteurs de la famille des R-EGF ont des spécificités

propres dans leur composition métabolique et la présence ou non

de ligands connus. Ils remplissent des fonctions spécifiques, mais

complémentaires, et représentent ainsi autant de cibles théra-

peutiques potentiellement synergiques. La surexpression du

R-EGF est mise en évidence dans certaines tumeurs à des degrés

variables et leur impact pronostique diffère également d’une

tumeur à l’autre : dans le cancer du sein, la surexpression du

R-EGF n’a pas de corrélation pronostique comme dans d’autres

tumeurs (1, 2).

Le caractère prédictif des récepteurs hormonaux pourrait être

complété par d’autres paramètres biologiques d’hormonosensi-

bilité, comme les EGF-R, HER2/neu, Bcl2 , UPA et PAI1... Un

essai clinique a déjà prouvé que la présence de HER1 et/ou HER2,

outre la positivité des RH, était corrélée à une sensibilité accrue

aux antiaromatases et à une possible résistance au tamoxifène (3).

Il y a donc des arguments pour penser que les récepteurs enga-

gés dans la transmission du signal et les récepteurs aux estrogènes

ont des corrélations pouvant impliquer des différences de réponse

aux traitements hormonaux. Or, l’expression des R-EGF et des

RH est, en général, inversement corrélée ; il serait donc possible

de développer des stratégies pour contourner les problèmes liés

à l’hormonorésistance.

Que la résistance soit acquise ou primaire, les mécanismes sont

multiples : il s’agit soit d’un défaut de fonction de la protéine du

6es Rencontres d’oncologie

des Baux-de-Provence

●

A. Ponzio-Prion*

* Institut Gustave-Roussy, Villejuif.

© Droits réservés.

.../...

21

La Lettre du Cancérologue - Volume XIII - no1 - janvier-février 2004

récepteur estrogène, soit d’une suractivation des voies de trans-

cription du signal. En effet, on a observé une surexpression de

l’EGF-R et de HER2 dans les tumeurs RE- ou RE+ résistantes.

Les mécanismes de régulation sont multiples et complexes,

d’autant plus qu’il existe également des interactions entre les dif-

férents hétérodimères d’un même récepteur (HER1/HER2, par

exemple) ; ils mettent en jeu différentes antikinases ou STI et

interagissent pour moduler la réponse à l’hormonothérapie

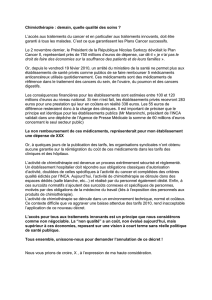

(figure 1).

Des études précliniques ont prouvé la synergie entre les STI et

l’hormonothérapie, y compris pour les antiaromatases, et des études

cliniques sont en cours avec différents agents dont les plus avan-

cés sont l’Iressa®(4) et l’Herceptin®. Des études d’association sont

en cours ou planifiées, associant une hormonothérapie par tamoxi-

fène ou inhibiteur de l’aromatase à l’Iressa®en phase métastatique,

mais également en néoadjuvant. De même, les associations anti-

EGF-R et Herceptin®ont révélé des résultats prometteurs en pré-

clinique (5), et de nouveaux inhibiteurs de la tyros

ine kinase joue-

raient les “agents doubles”

anti-EGF-R et anti-HER2 (6).

L’étude de la résistance à l’hormonothérapie a permis de

mettre en évidence

les interactions entre la voie des EGF-R

et

celle des RH, et ainsi d’envisager la synergie des différents

traitements ciblés. Cette hypothèse semble se vérifier en pré-

clinique, et les études cliniques en cours devraient nous four-

nir des arguments supplémentaires, pour peu que les bonnes

questions soient posées.

L’évolution de la pharmacocinétique à

la pharmacogénomique ; exemple des

fluoropyrimidines

(G. Milano, centre

Antoine-Lacassagne)

L’objectif de la pharmacocinétique est

relativement simple, puisqu’il s’agit de prévenir la toxicité et

d’optimiser l’efficacité pour obtenir un traitement à la carte. Par

exemple, avec le 5FU, il a été mis en évidence une grande varia-

bilité interpatients de la clairance du produit (de 1 à 10). Celle-

ci est reliée à la toxicité et à l’efficacité du produit. Nous avons

donc pu mettre au point une stratégie d’adaptation posologique

qui permettait de réduire la toxicité tout en conservant une effi-

cacité optimale (7). Après la détermination de l’aire sous la courbe

seuil, on peut déduire la dose optimale à administrer, mais le

modèle prédictif a une variation de l’ordre de 30 %.

Quant à la pharmacogénétique, elle met en évidence la variabi-

lité héréditaire dans la capacité à transformer les xénobiotiques.

Ce polymorphisme génétique est constitutionnel. On en connaît

certains exemples classiques, comme le polymorphisme de la

thiopurine méthyltransférase et le traitement par la 6-mercap-

topurine.

Le génotypage permet de prévoir la variabilité phar-

macodynamique ; il peut se faire sur du tissu sain, avec seule-

ment une faible quantité de matériel biologique, et aucune

précaution particulière n’est nécessaire puisque l’ADN est très

stable. Dans le cas du 5FU, on a pu identifier 32 variations du

gène de la DPD, impliquée dans le catabolisme du produit. Le

c.

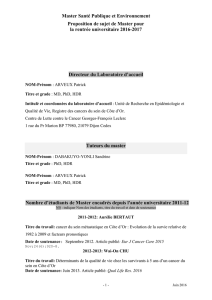

Récepteurs JFG Récepteur EGF/HER2 Membrane plasmatique

Cytoplasme

Noyau

Prolifération cellulaire

Régulation estrogénique

Cycle cellulaire G1-S

Suppression

de l'apoptose

P13 Kinase

1

2

8

7

6

3

4

5

p85 p110

GRB2 SOS Ras

Raf

MEK

MAPK

pp90rsk

mTOR

AKT

Cycline D1, myc

ERE

ER ER

Co-

activateur CBP

Transcription

c-fos c-jun

P

PPPP

Figure 1.

Régulation des récepteurs

hormonaux par les EGF-R.

.../...

CONGRÈS

CONGRÈS

22

La Lettre du Cancérologue - Volume XIII - no1 - janvier-février 2004

polymorphisme génétique ne paraît pas lié à la réponse tumorale ;

en revanche, nous avons pu mettre en évidence une corrélation

entre l’activité thymidilate synthase et l’efficacité clinique (8).

Quant à la 5-10 méthylènetétrahydrofolate réductase (MTHFR),

dont une concentration optimale est nécessaire au métabolisme du

5FU, il existe un grand polymorphisme qui semble lié à la réponse

clinique : les bons répondeurs sont porteurs de gènes mutés (9).

La pharmacogénétique peut dans certains cas dépasser les

objectifs de la pharmacocinétique, et, en tout cas, peut s’avé-

rer complémentaire. Certaines limites liées à la stratégie de

dépistage devraient être contournées. À l’avenir, nous devrions

pouvoir étendre la technique aux associations à base de 5FU

comme les chimiothérapies à base d’irinotécan et d’oxaliplatine.

Nouvelles classes thérapeutiques dans le cancer du sein

métastatique

(J.Y. Blay, hôpital Édouard-Herriot)

Certaines nouvelles classes de cytotoxiques font leur entrée dans

les thérapeutiques du cancer du sein métastatique, alors que

d’autres agents anciens ont vu leur formulation ou leur mode

d’administration modifiés.

La capécitabine, prodrogue du 5FU, termine son métabolisme au

niveau du site tumoral, ce qui la rend particulièrement originale.

Les données des diverses études cliniques sont concordantes, avec

un taux de réponse objective de plus de 20 % et une efficacité au

moins équivalente au CMF et au paclitaxel, en phase II. Le profil

de tolérance représenté par le syndrome mains-pieds, toxicité spé-

cifique et quasi unique, permet d’envisager des associations. C’est

ainsi que l’association capécitabine-docétaxel s’est révélée supé-

rieure au docétaxel en monothérapie, produit de référence en situa-

tion d’échec aux anthracyclines, que l’on considère la survie sans

progression ou la survie globale. La toxicité accrue de l’associa-

tion reste cependant tout à fait gérable, ce qui permet d’envisager

l’utilisation de ce schéma. D’autres schémas sont en cours d’éva-

luation et nous permettront sans doute de diversifier les options thé-

rapeutiques, y compris à une phase plus précoce de la maladie.

Les anthracyclines liposomales, dont le développement a été sug-

géré par l’efficacité majeure des anthracyclines dans le cancer du

sein, mais dont l’usage est toutefois limité par leur cardiotoxicité

classique, ont des perspectives intéressantes. En effet, les anthra-

cyclines systématiques en adjuvant et l’arrivée d’autres drogues

cardiotoxiques comme le paclitaxel et le trastuzumab justifient

notre intérêt. On distingue notamment deux agents : le Caelyx®et

le Myocet®, constitués par de la doxorubicine encapsulée dans un

liposome. Des différences galéniques leur confèrent des proprié-

tés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques différentes. Les

données précliniques suggèrent une délivrance et une action ciblée

intratumorales. Les études randomisées ont révélé une efficacité

identique à celle de la doxorubicine libre, avec un meilleur profil

de tolérance cardiaque (10, 11).

À côté du mécanisme d’action connu des poisons du fuseau dont

font partie les taxanes, d’autres effets pourraient participer à

l’activité antitumorale, du paclitaxel notamment. À faible concen-

tration, le paclitaxel aurait un effet antiangiogénique et proa-

poptotique, d’autant plus que l’exposition est prolongée. L’admi-

nistration hebdomadaire du paclitaxel confère au produit une

activité clinique autour de 50 % de réponse objective en phase

métastatique. Plus intéressant, l’essai de M. Green a comparé les

deux modes d’administration du produit en néoadjuvant. Les

doses du schéma hebdomadaire différaient selon le statut

ganglionnaire (80 mg/m2toutes les semaines pour les N- et

150 mg/m2sur 3 heures, 3 semaines sur 4, pour les N+). Les taux

de réponse complète histologique sont très encourageants avec

les schémas hebdomadaires par rapport au schéma classique :

28 % versus 15 %, alors que les réponses cliniques sont stricte-

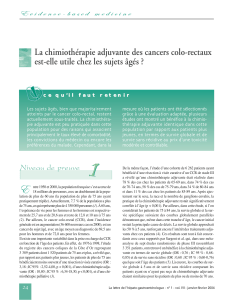

Catabolisme Anabolisme

5FUH2 Dihydropyrimidine

déshydrogénase

(DPD)

Élimination

urinaire

5FU

ARN

ADN

FUrd FUMP FUDP FUTP

dTMPdUMP dTDP dTTP

FdUrd

FdUMP

FdUDP FdUTP

Thymidilate

synthase (TS)

5-10 CH2FH4 FH2

FH4

DHFR

5-CH3FH4

Acide folinique

MTHFR

–

Figure 2.

Métabolisme du 5 FU.

CONGRÈS

23

La Lettre du Cancérologue - Volume XIII - no1 - janvier-février 2004

ment identiques (12). En revanche, ce nouveau mode d’admi-

nistration est plus toxique sur le plan neurologique. Avec le docé-

taxel, une étude a également comparé les deux schémas, et les

taux de réponse clinique se sont avérés identiques. Les doses

recommandées par les essais sont, pour le paclitaxel, de 80 mg/m

2

/

semaine et, pour le docétaxel, de 35-40 mg/m

2

/semaine.

Récemment, la gemcitabine a fait la preuve d’une certaine effica-

cité en monothérapie ou en association avec divers agents théra-

peutiques. Son activité persistante, même chez des patientes très

lourdement prétraitées, est remarquable. Deux essais randomisés

ont récemment démontré la faisabilité et l’efficacité, en première

ligne métastatique, d’une association avec le paclitaxel et d’une

combinaison gemcitabine-épirubicine-paclitaxel (13, 14). Cepen-

dant, la place de la triple association GET doit être discutée.

D’autres cytotoxiques sont en cours d’exploration dans le can-

cer du sein comme l’irinotécan, l’épothilone, le pemetrexed, un

nouveau poison du fuseau de BMS :BMS184476, et le CCI779.

Parmi les thérapeutiques ciblées, le Marimastat®n’a pas montré

d’intérêt en traitement d’entretien ; les inhibiteurs de la farnésyl

transférase et de l’EGF-R méritent d’être encore étudiés.

Des nouveaux agents ont récemment prouvé leur intérêt dans

le cancer du sein métastatique, qu’il s’agisse de la capécita-

bine, des anthracyclines liposomales, de la gemcitabine, voire

des taxanes hebdomadaires. Il reste à déterminer la place

respective de ces agents dans la stratégie thérapeutique glo-

bale du cancer du sein.

Place du PET et du scanner dans le choix de la décision

thérapeutique (

A. Pecking, centre René-Huguenin)

Le PET/CT offre de nombreuses possibilités tout au long de la

prise en charge des tumeurs, depuis le diagnostic et la stadifica-

tion au suivi de l’efficacité du traitement et à la recherche des

récidives.

La méthode consiste à détecter, par émission de positrons, le

fluorodéoxyglucose (18FDG), qui est un traceur des altérations

du métabolisme glucidique, et donc un bon marqueur de la cel-

lule cancéreuse, compte tenu du fait que ce métabolisme est exa-

géré dans la cellule cancéreuse.

La technique du PET/CT est la combinaison de deux systèmes

de hautes performances qui permettent des coupes de 0,6 mm

dont les implications sont multiples :

✓Le diagnostic d’extension. Dans le cas, notamment, d’un

nodule pulmonaire unique, la technique pourra mettre en évidence

des adénopathies qui permettront de faire le diagnostic. L’explo-

ration fine de l’extension de la maladie avant la chirurgie aide à

la décision thérapeutique en proposant par exemple une chimio-

thérapie première.

De même, la stadification d’un lymphome peut être modifiée par

cette méthode.

D’un point de vue financier pur, cette technique utilisée seule per-

mettrait de réduire les coûts engendrés par la multiplication des

examens complémentaires et de réaliser ainsi une économie sub-

stantielle : aux États-Unis, l’économie est estimée à 28 millions

d’euros par an dans la prise en

charge du cancer bronchique

et à plus de 30 millions dans

la prise en charge des lym-

phomes.

✓La recherche de la mala-

die occulte. Devant l’éléva-

tion d’un marqueur, alors que

le bilan est négatif, le diagnostic d’un cancer ou d’une récidive

peut être fait.

L’efficacité de la méthode est de 87 % quels que soient la patho-

logie et le marqueur utilisé.

Cette technique est très fiable et réduit les faux positifs. Elle

représente un apport majeur pour le clinicien, puisqu’elle a un

impact direct sur la conduite thérapeutique.

✓Évaluation de l’efficacité thérapeutique. L’efficacité d’une

chimiothérapie peut être évaluée de manière très précise.

Enfin, l’apport de cette technique serait d’améliorer la balistique

dans le cadre de la radiothérapie : elle permet une visualisation

beaucoup plus précise de la tumeur, de sa forme et de son volume.

Ainsi, les faisceaux mieux ajustés délivreront 90 % de la dose sur

le volume tumoral, contre 70 % seulement dans le cas du ciblage

par scanner seul.

L’intérêt de la double méthode fonctionnelle par la TEP et

anatomique pour le scanner est de comprendre et de bien

localiser les images. On peut ainsi poser l’indication théra-

peutique et contrôler l’efficacité de l’option choisie. En radio-

thérapie, elle permet de focaliser les radiations sur le tissu

tumoral et d’éviter les tissus sains.

Enfin, elle permettra à terme de modifier les attitudes dia-

gnostiques et, ainsi, de réaliser d’importantes économies. En

France, soixante autorisations ont été accordées récemment.

LES CANCERS COLORECTAUX

(session présidée par R. Bugat

et M. Ychou)

La chirurgie du futur et la place réelle de la chirurgie

sous laparoscopie

(P. Lasser, Institut Gustave-Roussy)

La laparoscopie en tant que voie d’abord est-elle supérieure ou

non à la laparotomie, et fait-elle aussi bien ? La comparaison avec

la chirurgie traditionnelle (mais cependant moderne) doit tenir

compte de tous les avantages et des inconvénients potentiels.

En ce qui concerne les complications pariétales, une étude rando-

misée a pu mettre en évidence, sur une petite série, des infections

pariétales et des éventrations plus nombreuses avec la

laparosco-

pie

[1]. Des séries non comparatives seraient, en revanche, favorables

à la

laparoscopie

en termes d’éventration et d’occlusion du grêle,

et nous laissent supposer que le bénéfice apporté par cette tech-

nique est discutable. Le temps opératoire est plus long, mais la

durée d’hospitalisation est réduite. Quant à la morbidité et à l’iléus

postopératoires, les données sont tout à fait comparables. Le coût

direct élevé de la

laparoscopie

est compensé par la réduction de

l’hospitalisation.

La faisabilité carcinologique. On peut réaliser une chirurgie car-

cinologiquement fiable avec un curage ganglionnaire et des

marges de sécurité équivalents. Cependant, la laparotomie per-

[1] Winslow ER et al. Surg Endosc 2002 ; 16 : 1420-5 (15).

[2] Lacy et al. Lancet 2002 ; 359 : 2224-9 (16).

CONGRÈS

24

La Lettre du Cancérologue - Volume XIII - no1 - janvier-février 2004

met surtout une exploration manuelle irremplaçable et d’autres

avantages tels que celui d’éviter la manipulation tumorale, alors

que l’extraction de la tumeur sous cœlioscopie se fait à l’aide d’un

sac plastique qui n’est pas imperméable. Les cellules tumorales

peuvent ainsi migrer dans la cavité péritonéale.

Une étude randomisée sur 219 patients atteints de cancers colo-

rectaux non métastatiques a comparé les deux options[2]. Les dif-

férentes complications possibles sont globalement plus nom-

breuses chez les patients traités par laparotomie. En termes

d’efficacité, le taux de récidive tumorale est équivalent, avec une

tendance en faveur de la laparoscopie. La mortalité par cancer

est plus faible lors de la laparoscopie (9 % versus 21 %). Après

stratification par stades, la survie globale, la survie liée au can-

cer et la survie sans récidive sont en faveur de la cœlioscopie,

notamment pour les stades III. Il faut être prudent quant aux

conclusions hâtives que l’on peut tirer de cet essai ; en effet, cer-

tains résultats sont inhabituels.

Sur un autre aspect tout aussi important, une équipe de Singa-

pour a démontré que la dysfonction sexuelle était supérieure en

cas de cœlioscopie.

Les bénéfices de la laparoscopie sont minimes par rapport à

une chirurgie moderne par laparotomie. D’un point de vue

carcinologique, il est important d’attendre les résultats des

études randomisées en cours.

Le ganglion sentinelle dans les cancers colorectaux :

comment améliorer le statut ganglionnaire ?

Le ganglion sentinelle permet d’améliorer la définition des

tumeurs pN0 par l’étude approfondie d’un ganglion, alors que,

lors d’un curage complet, l’étude de tous les ganglions revien-

drait à multiplier le nombre de coupes, afin de détecter les micro-

métastases.

Dans le cadre du cancer colorectal, la technique peut se faire in

vivo ou ex vivo ou par cœlioscopie ; chacune des techniques a

ses indications et ses avantages. Le succès de la technique peut

atteindre 100 % dans certaines séries.

Les faux négatifs peuvent être nombreux dans le cadre du can-

cer colorectal : son taux peut atteindre 60 % en cas de tumeurs

très évoluées ou de blocage lymphatique.

À la condition de bien sélectionner les patients, le ganglion

sentinelle permet de détecter et d’évaluer précisément le sta-

tut ganglionnaire, et donc de poser l’indication d’une éven-

tuelle chimiothérapie adjuvante. Cependant, il n’évite pas le

curage ganglionnaire complet.

Y a-t-il une place pour une troisième ligne dans le cancer

colorectal ?

(M. Ychou, centre Val-d’Aurelle)

Alors que l’intérêt de la première ligne et de la deuxième ligne

de chimiothérapie a été démontré dans cette pathologie, celui de

la troisième ligne n’est pas encore prouvé. Cependant, les stra-

tégies évoluent ainsi que les AMM avec l’arrivée de nouveaux

médicaments, qui sont aujourd’hui des standards dans la prise en

charge du cancer colorectal : le CPT11, l’oxaliplatine, le ralti-

trexed, la capécitabine et l’UFT sont venus au fur et à mesure

élargir l’arsenal thérapeutique avec un impact positif sur la sur-

vie, notamment en première intention grâce aux bithérapies

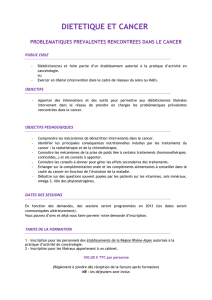

(FOLFOX ou FOLFIRI) (figure 3).

Récemment, un essai démontrait l’intérêt majeur d’une associa-

tion bithérapie avec un anti-VEGF, le bevacizumab, avec un gain

de près de 5 mois en survie[3].

En deuxième ligne après progression sous 5FU seul, le CPT11

apporte un gain en survie et en qualité de vie par rapport à de

simples soins palliatifs. En revanche, l’intérêt d’une chimiothé-

rapie après une bithérapie n’a pas encore été démontré en phase

III. L’essai de stratégie thérapeutique du GERCOR avait démon-

tré “l’équivalence” du FOLFIRI suivi du FOLFOX au schéma

inverse. Dans cette étude, il est important de noter que près de

50 % des patients avaient reçu une troisième ligne.

Le GERCOR a également montré que la survie augmente en

fonction du nombre de lignes de traitement que les patients ont

reçues.

Mais alors, que faire en troisième ligne ? Un nouvel agent, inhi-

biteur de la farnésyl transférase, n’a pas prouvé sa supériorité dans

un essai de phase III versus placebo avec une survie médiane de

6 mois dans les deux cas.

En revanche, l’essai BOND, présenté par Cunningham à l’ASCO

2003, a comparé, chez des patients en échec dans les 3 mois après

CPT11, un traitement par l’association CPT11 + cetuximab au

cetuximab seul suivi de l’association en cas de progression. Sur

les 329 patients randomisés, 80 % étaient traités en troisième

ligne ou plus. Les taux de réponse et le contrôle de la maladie

(RP + stabilisations) sont significativement plus élevés avec

l’association, de même que le temps médian jusqu’à progression.

En termes de survie, il n’y a pas de différence significative, mais

alors que l’on retrouve les 6 mois décrits dans d’autres études avec

la monothérapie, la médiane dépasse 8 mois grâce à l’associa-

tion cetuximab + CPT11.

On peut affirmer que, après deux lignes comportant toujours

CPT11 et parfois l’oxaliplatine, la survie médiane sous pla-

cebo se situe autour de 6 mois.

Après au moins deux lignes comportant toujours CPT11 et sou-

vent l’oxaliplatine, l’association cetuximab + CPT11 donne

25 % de réponse objective et 8,6 mois de survie médiane.

[3] ASCO 2003.

Médiane de survie

24

18

12

6

0

5 mois6 mois

12 mois12 mois14 mois 16 mois 16 mois

21 mois

BSC 5FU FUFOL Orales LV5FU2 FOLFOX FOLFIRI FOLFIRI

puis

FOLFOX

Figure 3. Évolution des médianes de survie selon la première ligne.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%