Arthroplastie prothétique et pratique sportive M Joint arthroplasties and athletic activity

J

eune footballeur américain professionnel, Bo Jackson est

victime, dans les années 1980, d’un grave traumatisme de la

hanche qui contraint son chirurgien à lui implanter une pro-

thèse totale de hanche, malgré son jeune âge et son souhait de

pratiquer un sport de haut niveau. Après son intervention, il doit

arrêter le football américain, mais il devient joueur de baseball

professionnel et pratiquera ce sport au plus haut niveau pendant

six années. Bo Jackson a montré qu’on pouvait conserver une

pratique sportive intensive avec une articulation artificielle, mais

son histoire exemplaire montre aussi les limites de cette pratique,

puisqu’il n’a pas pu continuer à pratiquer son sport de prédilec-

tion, et surtout parce que, dès l’arrêt de sa carrière sportive, il a

subi une chirurgie de reprise de prothèse de hanche, la durée de

vie de ses implants ayant été compromise par son hyperactivité

physique.

Au-delà de ce cas particulier, nous constatons que de plus en plus

d’arthroplasties totales (essentiellement hanches et genoux) sont

pratiquées chez des patients jeunes et actifs souhaitant fréquem-

ment conserver une vie sportive après l’intervention. Cette évo-

lution soulève de nombreuses questions. Quels sont les possibi-

lités et les risques de cette pratique sportive ? Faut-il l’encourager

ou, au contraire, la limiter ?

À partir d’une revue de la littérature, nous avons cerné les pro-

blèmes posés par la pratique du sport chez le patient porteur d’une

arthroplastie totale, et établi les risques et les avantages qui en

découlent pour proposer une conduite à tenir qui permette de

guider ces patients dans leur pratique sportive.

MISE AU POINT

La Lettre du Rhumatologue - n° 311 - avril 2005

25

Arthroplastie prothétique et pratique sportive

Joint arthroplasties and athletic activity

T. David, P. Hardy, P. Le Goux, B. Rousselin*

*Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, hôpital Ambroise-

Paré, Boulogne.

Mots-clés : Arthroplastie articulaire - Prothèse - Sport -

Activité physique.

Keywords:

Joint arthroplasty - Athletic activity -

Exercise recommendations.

ÉVOLUTION DES INDICATIONS DANS

LA CHIRURGIE PROTHÉTIQUE ARTICULAIRE

Chaque année dans le monde, plus de 500 000 pro

thèses totales

articulaires

sont implantées

,en grande majorité des prothèses de

hanche et de genou (1). Ce chiffre est croissant, et il va continuer

à augmenter avec l’espérance de vie de la population.

Ces interventions sont proposées et réalisées de plus en plus sou-

vent chez des patients de moins de 60 ans ayant une vie très active.

Cette évolution vient à la fois d’un élargissement des indications

et d’une demande de la part des patients.

Les arthroplasties de hanche, comme de genou, sont actuelle-

ment des interventions courantes parfaitement réglées, qui per-

mettent d’espérer d’excellents résultats fonctionnels et durables.

Un patient est en droit d’attendre qu’une prothèse totale de hanche

ou de genou lui donne satisfaction pendant 15 à 20 ans. Cette

diminution des incertitudes à moyen terme a rendu les chirur-

giens orthopédistes moins hésitants à proposer ces interventions

à de jeunes patients.

Nombre de ces derniers acceptent bien la perspective d’une

prothèse articulaire, souvent plus facilement que la proposition

d’une chirurgie conservatrice, dont les résultats sont moins sûrs

et les suites plus longues.

Ainsi, des patients à qui, il y a quelques années, on aurait imposé

une douloureuse attente ou proposé une tentative de chirurgie

conservatrice se font plus pressants pour réclamer une arthro-

plastie totale. On assiste donc à un changement dans la concep-

tion de ce qu’est une prothèse articulaire : elle n’a plus la voca-

tion de soigner une articulation douloureuse, mais celle d’élever

la qualité de vie et le niveau d’activité.

Nicholls (2) distingue deux types de patients suivant leur âge :

ceux de plus de 60 ans, recherchant des activités de loisir avec

un niveau de performance assez moyen, et ceux de la cinquan-

taine, développant généralement une arthrose isolée d’une hanche

ou d’un genou, en bonne condition physique et souhaitant retrou-

ver un haut niveau d’activité. Il convient effectivement de

distinguer le patient non sportif, qui restera spontanément peu

actif après l’arthroplastie, et le sportif, qui souhaitera continuer

ses activités avec sa prothèse.

La Lettre du Rhumatologue - n° 311 - avril 2005

26

MISE AU POINT

Comme nous le verrons plus loin, le premier devra être encou-

ragé à avoir une activité physique minimum, alors que le

deuxième devra être informé, guidé et parfois limité.

HYPERACTIVITÉ ET PROTHÈSE

En l’absence d’études portant spécifiquement sur les sujets spor-

tifs, on assimile ces derniers aux sujets jeunes en ce qui concerne

les problèmes particuliers d’usure et de complications pouvant

être en rapport avec une hyperactivité. Plusieurs études ont mon-

tré

qu’il existe une plus grande incidence des descellements et

des ruptures de matériel chez les patients les plus jeunes et les

plus actifs. Toutefois, les résultats sont parfois d’interprétation

difficile.

Chandler (3) et Dorr (4) ont étudié le devenir de prothèses totales

de hanches implantées chez des patients de moins de 45 ans et

ont constaté des descellements plus précoces que dans une po-

pulation plus âgée. Cependant, les différences statistiques

s’estompent à partir de 10 ans de recul. Kilgus (5) a montré que

les patients très actifs avaient un taux de reprise de leur prothèse

totale de hanche deux fois plus important que les patients les

moins actifs, mais cette différence ne s’observait plus après 10 ans

de longévité de la prothèse.

Risques mécaniques liés à l’hyperactivité

Augmentation des risques mécaniques

L’augmentation des risques mécaniques provient de trois facteurs

essentiels : l’augmentation des contraintes mécaniques, la dimi-

nution des systèmes proprioceptifs de protection articulaire et

l’élévation des circonstances de risques traumatiques.

L’augmentation de l’activité physique a pour conséquence directe

une augmentation des contraintes mécaniques qui s’exercent sur

deux zones clés : les surfaces prothétiques portantes et l’inter-

face os-prothèse.

Cette augmentation des contraintes est le facteur clé limitant la

durée de vie des implants, et il paraît évident que les activités phy-

siques provoquant des impacts articulaires sont les plus nocives.

La chirurgie prothétique entraîne une dénervation péri-articulaire

diminuant les sensibilités proprioceptives et nociceptives, qui sont

essentielles dans le contrôle du stress articulaire. Cette diminution

des systèmes de protection aggrave encore les contraintes méca-

niques exercées sur la prothèse et augmente certainement le risque

traumatique lorsque le patient est en activité sportive intense.

La pratique de nombreux sports est elle-même une situation de risque

traumatique pouvant générer au voisinage d’une prothèse des lésions

bien plus complexes à prendre en charge que sur un membre vierge

et susceptibles de compromettre l’avenir de la prothèse.

Quatre principales complications mécaniques

Les quatre risques mécaniques principaux sont l’usure et le des-

cellement, la rupture de l’implant, la fracture périprothétique et

la luxation.

Usure et descellement

Toutes les prothèses articulaires subissent une usure. La durée de

vie d’une prothèse dépend des contraintes mécaniques s’exer-

çant sur la prothèse et des qualités de résistance de cette dernière,

qui sont essentiellement la qualité des surfaces portantes s’arti-

culant l’une avec l’autre et la qualité de fixation de la prothèse

à l’os.

La vitesse d’usure résulte donc de l’équilibre entre les contraintes

mécaniques subies par la prothèse et ses qualités intrinsèques de

résistance.

Rupture des implants

Depuis la généralisation de matériaux très résistants tels que le

titane ou l’alliage chrome-cobalt, les fractures prothétiques, en

particulier celles de la pièce fémorale, n’ont pas disparu, mais

elles sont devenues exceptionnelles et leur prévention n’est plus

une préoccupation première.

L’observation récente de plusieurs cas de fractures de têtes fémo-

rales en céramique a fait abandonner l’utilisation de ce type par-

ticulier de céramique (zircone), mais ces incidents ne peuvent

être mis en relation avec une hyperactivité des patients.

Fracture périprothétique

Il est évident que certains sports tels que le ski, l’escalade ou le

cyclisme prédisposent aux traumatismes.

Une étude suisse de santé publique (6) démontre une relation

statistique entre la surexposition aux traumatismes et le degré

d’expérience des sportifs.

Luxation

Le risque de luxation ne concerne que les prothèses totales de

hanche. Les mouvements luxants sont bien connus en fonction

de la voie d’abord utilisée et le patient, si son apprentissage des

mouvements dangereux a été correctement effectué, saura faci-

lement lui-même savoir quel sport peut être pratiqué. On conçoit

aisément qu’il faut strictement interdire à un patient opéré par

voie postérieure les sports nécessitant une importante flexion de

hanche, tels que l’aviron ou la gymnastique.

Bénéfices de l’activité

Le but premier du chirurgien orthopédiste est de réduire la douleur

et de restaurer la fonction du membre touché. Il est aujourd’hui

légitime qu’il cherche également à améliorer le confort

global de son patient, à la fois physique et psychologique, en

lui permettant de poursuivre des activités physiques de loisir.

Les patients qui souffrent d’arthrose ont moins de force et moins

d’endurance lors des exercices physiques (7). Une prothèse totale

de hanche ou de genou apporte une amélioration mesurable de

la santé et de la qualité de vie.

Macnicol (8) a publié une étude montrant, chez des patients

opérés d’une prothèse totale de hanche, une augmentation des

capacités de marche rapide, une consommation d’oxygène

revenant à des valeurs normales et une amélioration de la puis-

sance développée lors d’exercices sur des escaliers. On a déjà

également constaté que la prothèse permet une augmentation

de la participation à des loisirs comme la marche ou la natation

(2, 9).

La Lettre du Rhumatologue - n° 311 - avril 2005

27

MISE AU POINT

La diminution des activités due aux douleurs articulaires peut

devenir un facteur de risque cardiovasculaire. Ainsi, on peut pen-

ser que la prothèse articulaire améliore la santé cardiovasculaire

du patient en même temps que sa douleur, sa qualité de vie et sa

fonction. Ries (7) a évalué les capacités cardiovasculaires avant

et après des arthroplasties totales de hanche et de genou, et a

trouvé une différence significative sur l’amélioration des perfor-

mances des patients.

Même s’il est démontré que la rapidité d’usure d’une prothèse

s’accroît avec l’activité physique, il est tout à fait dangereux de

condamner le patient à l’inactivité pour protéger sa prothèse de

l’usure. On sait qu’une grande inactivité entraîne une diminution

de la force physique, une fonte musculaire, une perte des réflexes

posturaux avec augmentation du risque de chute, et aggrave

l’ostéoporose. L’activité physique a des effets bénéfiques non

seulement sur l’état général, cardiovasculaire et psychologique,

mais également sur le fonctionnement de la prothèse. D’abord,

elle améliore l’activité musculaire périprothétique ; elle augmente

ensuite la densité osseuse et améliore ainsi la fixation prothé-

tique. Ainsi, Dubs (10) a retrouvé un taux de reprise chirurgicale

significativement inférieur chez des patients actifs par rapport à

des patients complètement inactifs.

CONDUITE PRATIQUE

Les choix du chirurgien

La technique chirurgicale, le choix des implants et des modes de

fixation doivent être conçus pour donner à la prothèse une durée

de vie maximale malgré de fortes contraintes mécaniques.

Technique chirurgicale et voie d’abord

Prothèse totale de hanche

Le débat entre les différents types de voies d’abord n’a pas sa

place ici, mais il est évident que, quelle que soit la voie choisie,

les résultats seront d’autant meilleurs que la technique chirurgi-

cale a été minutieuse et que les mouvements potentiellement

luxants ont été scrupuleusement évités dans les semaines suivant

l’intervention.

Les techniques récentes mini-invasives permettent de limiter le

traumatisme musculaire, et l’excision capsulaire péri-articulaire

est minimale (figure 1). Si elles permettent une reprise précoce

des activités physiques et sportives, leur bénéfice à moyen et long

terme n’a pas été démontré.

Prothèse totale de genou

Tout comme pour les prothèses totales de hanche, la longévité et

la bonne fonction d’une prothèse totale de genou dépendent avant

tout d’une excellente technique chirurgicale assurant une bonne

reconstruction anatomique, un bon alignement fémoro-tibial, un

bon équilibre ligamentaire, un interligne articulaire horizontal et

de niveau satisfaisant.

La voie d’abord parapatellaire interne est la plus utilisée, mais il

existe plusieurs variantes permettant de s’adapter à tous les cas,

et en particulier aux situations difficiles.

Choix et fixation des implants

Prothèse totale de hanche

La recherche du minimum de contraintes exercées sur l’interface

os-prothèse impose le choix, chez le sujet jeune et sportif, d’une

prothèse peu contrainte à son interface articulaire, ce qui exclut

les prothèses rétentives ou à double mobilité qui, de toute façon,

sont rarement indiquées en première intention.

Les études de Chandler (3) et Dorr (4), montrant des descelle-

ments plus précoces chez les patients les plus jeunes, concer-

naient deux séries de prothèses de hanche cimentées de première

génération. Les progrès dans les techniques de scellement ont

sensiblement amélioré la résistance de l’interface prothèse-

ciment-os.

Les études les plus récentes laissent supposer que les implants

cotyloïdiens non cimentés ont de meilleurs taux de survie à 10 ans

que les cotyles cimentés pour les patients les plus jeunes, donc

les plus actifs (figure 2). En ce qui concerne les implants fémo-

raux, on ne constate pas actuellement de différence entre les résul-

tats des implants non cimentés et ceux des implants scellés par

des techniques de deuxième ou de troisième génération, incluant

le scellement sous pression, dans un fût fémoral vidé, asséché et

obturé (1, 2).

Prothèse totale de genou

Les divers types de prothèse, variables selon leur dessin et selon

la conservation ou non du ligament croisé postérieur, n’ont pas

montré de différences significatives entre eux, ni de quelconque

bénéfice à utiliser tel ou tel type de prothèse pour le sujet sportif.

La logique, dans la recherche de la longévité maximale des

Figure 1.

Cicatrice d’une prothèse

totale de hanche

implantée par voie

mini-invasive.

Figure 2.

Prothèse totale de hanche

avec implant fémoral

cimenté et implant

cotyloïdien non cimenté

(press fit).

La Lettre du Rhumatologue - n° 311 - avril 2005

28

MISE AU POINT

implants, est d’utiliser, quand les conditions anatomiques le per-

mettent, une prothèse peu contrainte (c’est le choix qui s’impose

quel que soit le niveau d’activité du patient), constituée de pièces

métalliques cimentées entre lesquelles on interpose un plateau

en polyéthylène d’au moins 6 mm d’épaisseur.

Le consensus actuel est en faveur d’un scellement des implants quel

que soit le niveau d’activité du patient (figure 3). Quelques études

ont tenté de démontrer quel bénéfice il y aurait à choisir des pièces

prothétiques non scellées pour des patients jeunes et actifs, mais il

faut tenir compte d’inconvénients importants, en particulier dans

les difficultés techniques en cas de reprise chirurgicale, qui n’ont

pas pour le moment de solution simple et satisfaisante (11).

Les prothèses totales de genou permettent de retrouver une arti-

culation indolore et stable. Cependant, la perte de flexion est

fréquente ; elle doit être annoncée au patient en préopératoire.

Elle peut modifier les pratiques sportives en postopératoire. Les

prothèses unicompartimentales, quand elles sont possibles,

permettent de limiter la perte de mobilité en flexion (figure 4).

Choix des matériaux et couple de frottement

Le problème du couple de frottement des prothèses totales de

hanche, c’est-à-dire de la nature des surfaces mobiles l’une contre

l’autre, est plus que jamais d’actualité, surtout en ce qui concerne

les sujets jeunes et actifs. Les contraintes mécaniques sont trans-

mises d’une pièce à l’autre par ces surfaces portantes, et leur

usure provient de la répétition des mouvements, c’est-à-dire du

nombre de cycles.

Les principaux couples utilisés actuellement sont : céramique-

céramique, métal-métal, céramique-polyéthylène haute densité,

métal-polyéthylène haute densité. Le couple métal-polyéthylène

est celui qui a fait ses preuves et qui a le plus grand recul depuis

plusieurs dizaines d’années, mais on sait que les particules

d’usure du polyéthylène peuvent provoquer une ostéolyse à l’ori-

gine d’un certain nombre de descellements avec diminution du

stock osseux. Le couple métal-métal produit des microdébris

métalliques dont les effets systémiques ne sont pas encore connus.

Le couple céramique-céramique est souvent choisi pour les

patients jeunes et hyperactifs, mais certaines céramiques se sont

révélées fragiles et des ruptures d’implants (têtes fémorales) ont

été observées.

Les problèmes techniques posés par le patient actif sont très dif-

férents de ceux posés par une arthroplastie chez un sujet âgé peu

actif, pour qui la priorité portera sur le résultat à moyen terme au

niveau de la stabilité, de la fiabilité et du confort, la durée de vie

de la prothèse étant de toute façon limitée par la durée de vie du

patient. L’avenir s’oriente donc vers la recherche de la prothèse

adaptée à chaque type de patient plutôt que vers la recherche

d’une prothèse idéale universelle.

Information au patient

et recommandations sur les activités sportives

Le patient sportif doit recevoir une information précise concer-

nant les conséquences d’une pratique sportive sur l’usure de sa

prothèse et sur les risques de survenue d’accidents aigus.

Il est important que le chirurgien puisse expliquer à son patient

ce qu’il peut attendre de sa prothèse et quelles sont les limites

d’activité au-delà desquelles il se met en danger.

Les complications possibles doivent être discutées et comprises

par le patient avant toute reprise d’activité sportive.

Si des explications précises peuvent être données facilement sur

les risques mécaniques liés à une pratique sportive intensive, il

est beaucoup plus difficile de répondre avec précision sur le type

de sport autorisé et de préciser à quel niveau il doit être pratiqué.

Bien entendu, le patient doit être orienté vers des sports limitant

les impacts articulaires et les risques traumatiques.

Cependant, bien qu’il existe de nombreuses méthodes d’éva-

luation des fonctions articulaires et de la qualité de vie des

opérés, il n’y a pas de consensus sur le niveau d’activité qui

peut être maintenu chez les patients porteurs d’une prothèse

articulaire car il n’existe pas, à l’heure actuelle, de véritable

étude portant sur des séries de patients pratiquant des activi-

tés physiques intenses. Les recommandations peuvent être

variables selon les chirurgiens, mais la plupart d’entre eux

s’accordent sur le type d’activités sportives à proscrire, en par-

ticulier celles soumettant les surfaces articulaires prothétiques

à des impacts répétés (12).

Mc Grory (12) a réalisé une étude auprès de 28 chirurgiens ortho-

pédistes de la Mayo Clinic et a obtenu des réponses très homo-

gènes. Les sports recommandés sont la natation, la plongée sous-

marine, le cyclisme, le golf et le bowling. Les sports à proscrire

sont le jogging, le football, le ski nautique, le handball, le karaté,

le baseball et le squash (tableau I). Les avis étaient unanimes,

excepté pour le ski de randonnée, conseillé par les uns et décon-

seillé par les autres. Healy (13, 14) a réalisé le même type d’étude

par questionnaire auprès des chirurgiens membres des sociétés

américaines de la hanche et du genou. Il a obtenu des réponses

comparables. Ainsi, pour répondre aux attentes des patients spor-

tifs sans risquer de compromettre la durée de vie des implants,

Figure 4.

Prothèse uni-

compartimentale

de genou.

Figure 3.

Prothèse totale de genou

scellée.

La Lettre du Rhumatologue - n° 311 - avril 2005

29

MISE AU POINT

les activités sportives à impacts et contacts limités sont encoura-

gées à condition de les pratiquer à un niveau de loisir et à des

fréquences raisonnables. Les sports de contact ou à fort impact

sont, eux, interdits.

Kuster (1) pense qu’il est important de distinguer les patients

porteurs de prothèse de hanche et de genou pour des raisons

mécaniques.

L’interface entre les deux pièces prothétiques de hanche est un

segment de sphère, et les deux composants sont toujours au

contact l’un de l’autre. Donc, les forces s’exercent de la même

façon quelle que soit la position articulaire. Au contraire, les

implants tibiaux et fémoraux qui composent une prothèse totale

de genou ont une congruence variable selon le degré de flexion

de l’articulation. Ces données sont également variables d’un type

de prothèse à l’autre, puisqu’il existe de nombreux dessins dif-

férents de prothèses totales de genou. Kuster (1) estime que la

plupart des prothèses de genou subissent, à charge équivalente,

un stress d’autant plus important que le genou s’éloigne de la

position d’extension.

C’est pourquoi il considère que, pour autoriser la pratique d’un

sport avec une prothèse de genou, il faut considérer non seule-

ment l’importance des contraintes que va subir l’articulation,

mais également la position dans laquelle elle va subir ces

contraintes, et interdire les sports dans lesquels le genou travaille

essentiellement en flexion.

Les conditions de la pratique sportive doivent être adaptées.

L’équipement doit être choisi afin de limiter au maximum les

contraintes, en particulier les chaussures de sport (semelles

épaisses, absorption des chocs). De la même manière, il vaut

mieux pratiquer un sport sur un terrain mou qui limitera les micro-

traumatismes sur la prothèse : le tennis doit se pratiquer sur terre

battue, le jogging est défendu sur le bitume.

Le patient non sportif,ou peu actif, souvent plus âgé, doit être

encouragé à pratiquer des activités physiques adaptées à ses goûts

et à son état général. Il est généralement bien informé sur les

risques de luxation et les types de mouvements qui lui sont inter-

dits. Cette information, essentielle, ne doit pas se transformer

en crainte de toute activité, et il doit connaître ses possibilités

d’activités sportives et les bénéfices qu’il peut en tirer.

O

Bibliographie

1. Kuster MS. Exercise recommendations after total joint replacement: a review

of the current literature and proposal of scientifically based guidelines. Sports

Med 2002;32:433-45.

2. Nicholls MA, Selby JB, Hartford JM. Athletic activity after total joint replace-

ment. Orthopedics 2002;25:1283-7.

3. Chandler HP, Reineck FT, Wixson RL, McCarthy JC. Total hip replacement in

patients younger than thirty years old. A five-year follow-up study. J Bone Joint

Surg Am 1981;63:1426-34.

4. Dorr LD. Arthritis and athletics. Clin Sports Med 1991;10:343-57.

5. Kilgus DJ, Dorey FJ, Finerman GA, Amstutz HC. Patient activity, sports par-

ticipation, and impact loading on the durability of cemented total hip replace-

ments. Clin Orthop 1991;269:25-31.

6. Economic benefits of the health-enhancing effects of physical activity: first

estimates for Switzerland. Sportmedizin Sportraumatol 2001;49:131-3.

7. Ries MD, Philbin EF, Groff GD et al. Improvement in cardiovascular fitness

after total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 1996;78:1696-701.

8. Macnicol MF, McHardy R, Chalmers J. Exercise testing before and after hip

arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br) 1980;62:326-31.

9. Cirincione RJ. Sports after total joint replacement. Md Med J 1996;45:644-7.

10. Dubs L, Gschwend N, Munzinger U. Sport after total hip arthroplasty. Arch

Orthop Trauma Surg 1983;101:161-9.

11. Trousdale RT, McGrory BJ, Berry DJ, Becker MW, Harmsen WS. Patients’

concerns prior to undergoing total hip and total knee arthroplasty. Mayo Clin

Proc 1999;74:978-82.

12. McGrory BJ, Stuart MJ, Sim FH. Participation in sports after hip and knee

arthroplasty: review of literature and survey of surgeon preferences. Mayo Clin

Proc 1995;70:342-8.

13. Healy WL, Iorio R, Lemos MJ. Athletic activity after joint replacement. Am J

Sports Med 2001;29:377-88.

14. Healy WL, Iorio R, Lemos MJ. Athletic activity after total knee arthroplasty.

Clin Orthop 2000;380:65-71.

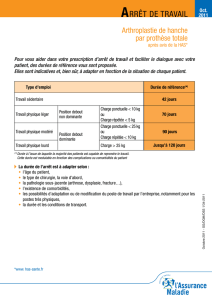

Tableau I. Recommandations de la Mayo Clinic pour la pratique spor-

tive après prothèse totale de hanche ou de genou (12).

Recommandés Intermédiaires Interdits

Golf Randonnée Jogging

Natation Patin à glace Handball

Cyclisme Tennis Squash

Bowling Aérobic Baseball

Voile Volley-ball Ski nautique

Plongée sous-marine Ski alpin Karaté

Football

Basket-ball

1

/

5

100%