Quand faut-il opérer une maladie de Marfan ? É

L’ATTEINTE AORTIQUE

La partie initiale de l’aorte ascendante (sinus de Valsalva) est la

partie le plus souvent anormale : c’est la zone la plus riche en

fibres d’élastine, et donc celle qui est le plus modifiée par l’ano-

malie de la fibrilline de type 1 ; de plus, elle subit à chaque sys-

tole ventriculaire une distension aiguë qui se corrige pendant la

diastole. Elle est initialement limitée à la partie initiale de l’aorte

au niveau des sinus de Valsalva et réalise un aspect en “bulbe d’oi-

gnon”. On peut méconnaître la dilatation si on ne fait pas parti-

culièrement attention à la mesurer à ce niveau, notamment au

cours d’un examen par IRM ou scanner spiralé, et ce d’autant que

le diamètre aortique retrouvé chez la plupart des patients n’est

qu’un peu au-dessus des limites supérieures des valeurs normales,

notamment chez l’enfant. D’autres patients présentent une dila-

tation plus étendue de l’aorte ascendante, non limitée aux sinus

de Valsalva : dans cette situation, le risque de dissection aortique

semble alors plus important.

La Lettre du Cardiologue - n° 339 - novembre 2000

3

ÉDITORIAL

Quand faut-il opérer une maladie de Marfan ?

●G. Jondeau*

*Consultation Marfan et service de cardiologie, hôpital Ambroise-Paré,

Boulogne.

■

La maladie de Marfan est une maladie géné-

tique, témoin dans la grande majorité des cas

d’une mutation du gène de la fibrilline de type 1

(situé sur le chromosome 15). La fibrilline de

type 1 est une molécule ubiquitaire qui se trouve

associée de façon étroite avec les fibres d’élas-

tine, dans la paroi vasculaire et les tissus valvu-

laires. L’anomalie de la fibrilline de type 1 pro-

voque une dysfonction des fibres d’élastine, ce

qui se traduit par une diminution de la résistance

des tissus de soutien.

■

La transmission de la maladie se fait selon le

mode autosomique dominant. Sa fréquence,

difficile à apprécier du fait de la méconnaissance

probable de nombreux cas, a été estimée à

3-5/10 000, sans prédominance de race ou sexe.

Sa pénétrance est très élevée, c’est-à-dire que le

porteur de l’anomalie génétique présente

presque toujours le syndrome après un certain

âge, si bien que l’un des parents d’un enfant

atteint est atteint, sauf s’il s’agit d’une nouvelle

mutation, ce qui serait le cas dans un tiers à un

quart des cas, et peut-être plus si le patient pré-

sente une forme sévère.

■Sur le plan cardiovasculaire, la maladie de

Marfan se traduit par une faiblesse de la

paroi aortique qui se dilate progressivement au

cours de la vie et risque de disséquer : avant que

la chirurgie de remplacement de la racine de

l’aorte soit réalisée (avant l’intervention de Ben-

tall), les patients mouraient à 80 % des consé-

quences de la dilatation aortique (dissection ou

fuite aortique avec insuffisance cardiaque), et la

moitié des patients étaient décédés avant l’âge

de 40 ans (1). Depuis que la prise en charge

médicale et chirurgicale a été optimisée, l’espé-

rance de vie des patients a augmenté de plus de

trente ans (2).

❏Un volet fondamental est donc la chirur-

gie de remplacement de la racine de l’aorte,

qu’il va falloir proposer à temps pour éviter que

les complications ne surviennent, mais pas trop

tôt, afin d’éviter au patient de prendre un risque

inutile (certains patients présentant un syndrome

de Marfan ne sont jamais opérés, et s’en trou-

vent très bien). On tend actuellement à proposer

une intervention plus précocement, avec l’idée

de préserver les valves natives et d’éviter ainsi

le traitement anticoagulant au long cours et les

complications des valves mécaniques.

❏Une autre complication cardiovasculaire

classique de la maladie est le prolapsus valvu-

laire mitral, qui peut également relever d’une

intervention chirurgicale.

Mots-clés : Syndrome de Marfan - Aorte -

Dissection - Traitement.

Introduction

A. Giacometti

La Lettre du Cardiologue - n° 339 - novembre 2000

4

Bien que l’atteinte prédomine au niveau de l’aorte initiale, l’ano-

malie structurelle, responsable d’une diminution de la distensibi-

lité de la paroi artérielle, se retrouve sur l’ensemble du vaisseau

(3) ; les aortes thoraciques descendante et abdominale sont égale-

ment susceptibles de se dilater et de se disséquer. En fait, la dis-

section de l’aorte descendante est très généralement une extension

d’une dissection de l’aorte ascendante. Mais le remplacement de

l’aorte initiale ne protège pas complètement les patients présentant

un syndrome de Marfan d’une dissection de l’aorte descendante.

Les risques de l’atteinte aortique

Insuffisance aortique. L’insuffisance aortique résulte de la

désaxation des valvules aortiques semi-lunaires par la déforma-

tion de la racine de l’aorte, zone sur laquelle s’appuient les

attaches des valvules. L’insuffisance aortique croît donc généra-

lement avec la dilatation.

Dissection de l’aorte. La dissection aortique survient très géné-

ralement au niveau de l’aorte ascendante ; elle peut s’étendre au

niveau de la crosse et des vaisseaux du cou et au niveau de l’aorte

descendante. Quand elle siège sur l’aorte ascendante, une inter-

vention en urgence se justifie du fait du risque de rupture. Quand

elle siège au niveau de l’aorte descendante, l’intervention n’est

réalisée que lorsque le diamètre aortique augmente (souvent au

dessus de 50-60 mm) ou qu’une ischémie y contraint.

FACTEURS FAVORISANT LA DISSECTION AORTIQUE

La dissection de l’aorte ascendante a d’autant plus de risques de

survenir que :

1. Le diamètre aortique est plus élevé ; on considère que le

risque est faible (bien que non nul) lorsque le diamètre aortique

au niveau des sinus de Valsalva reste en dessous de 50 à 55 mm

(figure 1).

2. Le diamètre aortique augmente, en valeur absolue chez

l’adulte ou plus que ne le voudrait la croissance chez l’enfant : la

dilatation rapide d’une aorte jusque-là stable doit faire considérer

l’intervention avant que la dissection ne survienne (5) (figure 2).

ÉDITORIAL

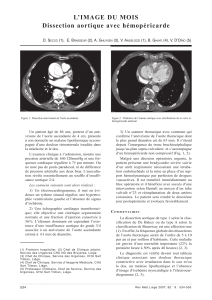

Figure 1. Répartition des patients suivant qu’ils présentaient une dis-

section de l’aorte ou non dans la série rétrospective mondiale portant sur

675 cas, et qui incluait également les patients Marfan. Le pourcentage de

patients présentant une dissection reste faible tant que l’aorte reste infé-

rieure à 60 mm (4).

Figure 2. Chez les enfants qui présentent une complication aortique, la

complication a été précédée d’une dilatation plus rapide de l’aorte (El

Habbal M, Information cardiologique 1991 ; 15 : 59-62).

Figure 3. La dilatation aortique est ralentie par le traitement bêta-

bloquant :

70 patients présentant un syndrome de Marfan ont été répartis

en deux groupes. Le groupe contrôle ne prenait pas de bêtabloquant, alors

que le groupe traitement recevait du propranolol à une dose suffisante

pour limiter la fréquence cardiaque à moins de 110 à l’effort. L’aortic

ratio, sur l’axe des X, correspond au rapport diamètre aortique mesuré sur

diamètre aortique théorique, et l’axe des Y représente les mois de suivi

(6).

La Lettre du Cardiologue - n° 339 - novembre 2000

5

3. Il existe une histoire familiale de dissection de l’aorte : bien

qu’une grande variabilité phénotypique soit observée à l’intérieur

d’une même famille, il semble que le risque de dissection pré-

coce soit plus important si un autre membre de la famille a pré-

senté une dissection aortique jeune ou alors que les sinus de Val-

salva n’étaient que peu dilatés.

4. Le patient réalise des efforts isométriques qui s’accompa-

gnent d’une augmentation importante de la pression artérielle sys-

tolique, et augmentent ainsi la contrainte appliquée à l’aorte ini-

tiale. Il faut donc déconseiller les sports qui impliquent ce type

d’effort, tels le basket ball, le tennis, le handball, le volley-ball...

et, bien sûr, la musculation, que ces patients pourraient être dési-

reux de pratiquer du fait de la diminution de la masse musculaire

qui accompagne parfois le syndrome.

5. Le patient est hypertendu.

6. Le patient ne prend pas de traitement bêtabloquant (figure 3).

7. La patiente est enceinte.

TRAITEMENT CHIRURGICAL : REMPLACEMENT DE L’AORTE

ASCENDANTE

Le traitement chirurgical repose sur le remplacement de l’aorte

ascendante. L’ensemble de la paroi est fragile ; l’ensemble de

l’aorte ascendante doit être remplacé, et il ne doit pas persister

de collerette de tissu aortique natif au-dessus des valves : le tube

sus-coronaire est à bannir. On peut ou non y associer un rempla-

cement valvulaire.

Les différentes interventions aortiques

L’intervention de Bentall

L’intervention de Bentall a réellement transformé le pronostic des

patients présentant un anévrysme ou une dissection de l’aorte

ascendante. Elle consiste à remplacer l’aorte ascendante et la

valve aortique par un tube de Dacron®,dans lequel a été cousue

une valve prothétique généralement mécanique. Les artères coro-

naires sont réimplantées ensuite dans le tube en Dacron®aortique,

de préférence directement. Le chirurgien peut ou non refermer la

paroi aortique native autour du tube en Dacron®pour favoriser

l’hémostase (figure 4).

ÉDITORIAL

Figure 4. Intervention de Bentall, avec la technique du bouton (pour

les ostia coronaires).

A. l’anévrysme de l’aorte ascendante est ouvert ;

B. on découpe un bouton autour de l’abouchement des artères coronaires ;

C. implantation du tube valvulé

;

D. aspect final après réimplantation des artères coronaires.

Cette intervention a largement fait ses preuves

et sa durabilité est bien établie, mais elle comporte,

outre les risques opératoires, les risques au long cours

d’une prothèse valvulaire mécanique et du traitement anticoagulant.

La Lettre du Cardiologue - n° 339 - novembre 2000

6

La préservation de la valve aortique

On peut tenter de conserver la valve aortique native lors du rem-

placement de l’aorte ascendante (intervention de Yacoub ou de

David). Ces interventions comprennent une résection complète

de l’aorte ascendante, et ne laissent aucune collerette aortique au-

dessus des valves. Le risque, difficile à évaluer actuellement, est

que s’installe plus ou moins rapidement une fuite aortique val-

vulaire. Cependant, cette intervention n’est pas toujours possible,

car les valves aortiques peuvent également s’altérer du fait des

conséquences mécaniques d’une fuite aortique chronique.

La tendance actuelle est de proposer une intervention de rem-

placement du culot aortique précocement, lorsque les valves aor-

tiques n’ont pas souffert d’une régurgitation chronique. En consé-

quence, la préservation de la valve aortique est de plus en plus

souvent possible et proposée. Mais les données sur les résultats

à long terme après chirurgie conservant la valve aortique sont

encore peu nombreuses.

L’indication opératoire

L’indication opératoire est portée sur un faisceau d’argu-

ments :

✔

Le diamètre aortique maximal, généralement au niveau des

sinus de Valsalva : lorsque le diamètre est supérieur à 60 mm,

l’indication est formelle. Elle est également portée lorsqu’il est

supérieur à 55 mm (4). Mais on peut proposer une intervention

lorsque le diamètre aortique est de 50 mm, avec l’idée de limi-

ter le risque de dissection, mais surtout de permettre une chi-

rurgie de remplacement de l’aorte ascendante qui préserve les

valves aortiques natives et évite ainsi au patient (ou à la patiente,

notamment en cas de désir de grossesse) les problèmes liés aux

valves mécaniques et au traitement anticoagulant. L’interven-

tion est également proposée plus facilement lorsqu’il existe une

histoire de dissection aortique dans la famille, d’autant plus que

la dissection est survenue à un jeune âge ou sur une aorte peu

dilatée.

✔

L’augmentation du diamètre aortique, ce qui ne saurait trop

faire souligner l’importance d’une surveillance régulière,

annuelle, et semestrielle lorsque l’on s’approche des diamètres

où la chirurgie est recommandée.

✔

Il faut apporter le plus grand soin à la réalisation de l’examen

(généralement échocardiographique), standardiser les méthodes

de mesure (figure 5), et comparer les résultats obtenus aux valeurs

normales compte tenu de l’âge, du poids, du sexe et de la taille.

Des valeurs normales du diamètre au niveau du sinus de Valsalva

ont été publiées par Roman (7), et sont largement utilisées pour

les adultes.

La surveillance après l’intervention

Après remplacement de l’aorte ascendante, les patients justifient

toujours d’une surveillance régulière : comme il est souligné plus

haut, c’est l’ensemble de l’aorte qui est fragile chez les patients

présentant un syndrome de Marfan. En conséquence :

1. Le traitement bêtabloquant doit être poursuivi après l’in-

tervention. Ce traitement est encore plus impératif lorsqu’une

dissection de l’aorte a touché l’aorte descendante, qui n’a très

généralement pas été remplacée, au moins d’emblée.

2. L’aorte doit être surveillée par un examen permettant de la

visualiser dans son intégralité, tel que le scanner spiralé ou la

RMN, à réaliser dans des centres ayant l’expérience de la mesure

des paramètres aortiques. On peut proposer une surveillance bi-

annuelle en l’absence de dissection ou de dilatation importante,

surveillance à renforcer en cas de complication.

L’INTERVENTION SUR LA VALVE MITRALE

L’intervention sur la valve mitrale n’est nécessaire que chez une

minorité des patients présentant un syndrome de Marfan et un

prolapsus valvulaire. Cela étant, les indications sont les mêmes

que dans la population non Marfan, avec deux particularités :

1. Il est presque toujours possible de faire une plastie valvulaire,

dont les bons résultats sont maintenus dans le temps.

2. Il est parfois délicat de décider ce qu’il faut faire sur l’aorte un

peu dilatée d’un patient chez lequel on réalise une plastie mitrale

ou, inversement, chez un patient qui va avoir une intervention de

remplacement de l’aorte ascendante et qui présente un prolapsus

avec une fuite qui semble augmenter.

CONCLUSION

La chirurgie de l’aorte est le principal facteur ayant permis d’al-

longer l’espérance de vie des patients présentant un syndrome de

Marfan. Il faut savoir la proposer à temps, ce qui peut permettre

de préserver la valve native, mais il faut également savoir ne pas

opérer un patient qui peut attendre dans de bonnes conditions de

sécurité. Les indications opératoires sur les aortes descendantes

sont souvent délicates, et la chirurgie du prolapsus mitral repose

en règle sur la plastie, dont les résultats se maintiennent dans le

temps. Il est important de poursuivre la surveillance et le traite-

ment après l’intervention, car il persiste une paroi aortique fra-

gile dans les segments aortiques non remplacés. ■

ÉDITORIAL

Figure 5. Mesure du diamètre aortique pour la surveillance de la racine

de l’aorte chez les patients présentant un syndrome de Marfan. .../...

Références bibliographiques, p. 8

La Lettre du Cardiologue - n° 339 - novembre 2000

8

ÉDITORIAL

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Murdoch J, Walker B, Halpern B, Kuzma J, McKusick V. Life expectancy and

causes of death in the Marfan syndrome. N Engl J Med 1972 ; 286 : 804-8.

2. Silverman D, Burton K, Gray J et al. Life expectancy in the Marfan syndrome.

Am J Cardiol 1995 ; 75 : 157-60.

3. Jondeau G, Boutouyrie P, Lacolley P et al. Central pulse pressure is a major

determinant of ascending aorta dilation in Marfan syndrome. Circulation 1999 ;

99 (20) : 2677-81.

4. Gott V, Greene P, Alejo D et al. Replacement of the aortic root in patients with

Marfan’s syndrome. N Engl J Med 1999 ; 340 : 1307-13.

5. El Habbal M, Somerville J. Size of the normal aortic root in normal subjects

and in those with left ventricular outflow obstruction. Am J Cardiol 1989 ;

63 (5) : 322-6.

6. Shores J, Berger K, Murphy E, Pyeritz R. Progression of aortic dilatation and

benefit of long-term ß-adrenergic blockade in Marfan’s syndrome. N Engl J Med

1994 ; 330 : 1335-41.

7. Roman MJ, Devereux RB, Kramer-Fox R, O’Loughlin J. Two-dimensional

echocardiographic aortic root dimensions in normal children and adults.

Am J Cardiol 1989 ; 64 (8) : 507-12.

.../...

GRAND PRIX ÉDITORIAL DU SNPM

Notre groupe de presse SR.Teleperformance Média

Santé a participé au premier Grand Prix Éditorial

organisé par le Syndicat National de la Presse Médicale

(SNPM), le 5 octobre dernier.

La Lettre du Cardiologue a été distinguée à deux reprises :

✔

L’article “Traitement endovasculaire des anévrysmes de

l’aorte : construction sur mesure des endoprothèses”,

de F. Koskas, a été sélectionné pour le Prix du meilleur article

de formation : revues de médecine spécialisée.

✔

Le numéro consacré au compte rendu de l’American Heart

Association (éditorial du Pr A. Vacheron) a été sélectionné

pour le Prix du meilleur compte rendu journalistique de

réunion scientifique.

Un grand bravo aux auteurs pour cette distinction.

Rendez-vous dans deux ans pour de nouveaux prix !

1

/

5

100%