Marqueurs biochimiques du remodelage osseux débat sur les pratiques actuelles et ostéoporose :

La Lettre du Rhumatologue - n° 265 - octobre 2000

6

POINTS FORTS

TRIBUNE

Le point de vue de P. Garnero

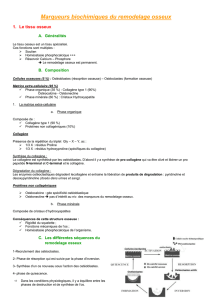

Si l’on classe les marqueurs biochimiques du remode-

lage osseux en marqueurs de la formation osseuse et mar-

queurs de la résorption osseuse, les plus performants dans

l’ostéoporose sont respectivement l’ostéocalcine, la

phosphatase alcaline osseuse et le propeptide N-termi-

nal du collagène de type I pour la formation, et les frag-

ments du collagène de type I pour la résorption.

En pratique quotidienne, pour des raisons évidentes de

coût, tous ces paramètres ne peuvent pas être dosés

simultanément. D’un point de vue théorique, la mesure

d’un marqueur de la résorption et d’un marqueur de la

formation osseuse parmi ceux cités ci-dessus représente

probablement la stratégie la plus efficace.

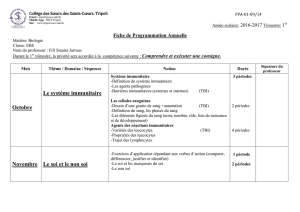

Marqueurs biochimiques

du remodelage osseux et ostéoporose :

débat sur les pratiques actuelles

P. Garnero*, C. Ribot**, J.M. Pouillès**

!Les “vieux marqueurs” du remodelage osseux, notamment l’hydroxyprolinurie, sont devenus inutiles au

cours de l’ostéoporose.

!La standardisation des mesures des marqueurs biochimiques du remodelage est importante : recueil san-

guin ou urinaire standardisé, connaissance des valeurs de référence des laboratoires et du coefficient de

variation des mesures.

!L’intérêt principal des nouveaux marqueurs biochimiques réside dans le suivi thérapeutique des patients

ostéoporotiques : ils permettent d’établir la réponse tissulaire osseuse sous traitement par agents anti-

ostéoclastiques et d’affirmer ainsi l’observance du traitement.

Mots-clés : Marqueurs biochimiques - Remodelage osseux - Ostéoporose.

1.

Quels sont les marqueurs biochimiques du remodelage osseux

les plus performants en pratique quotidienne ?

*INSERM U403, hôpital Édouard-Herriot, Lyon.

Le point de vue de C. Ribot et J.M. Pouillès

Un marqueur biochimique du remodelage osseux est per-

formant dans la mesure où il reflète fidèlement les acti-

vités de formation ou de résorption de l’os. Ce n’est pas

le cas des dosages usuels (phosphatases alcalines

totales, calciurie, hydroxyprolinurie...), qui sont influen-

cés par l’alimentation, les fonctions hépatiques ou

rénales.

De nouveaux marqueurs plus spécifiques sont aujourd’hui

disponibles. Parmi eux, l’ostéocalcine sérique totale et

l’isoenzyme osseuse de la phosphatase alcaline nous sem-

blent être les plus intéressants pour ce qui est de l’ostéo-

formation. Les nouveaux marqueurs spécifiques de la

résorption osseuse sont les molécules de pontage du

** UF ménopause et maladies métaboliques,

service

d’endocrinologie, hôpital Rangueil, Toulouse.

La Lettre du Rhumatologue - n° 265 - octobre 2000

7

TRIBUNE

Étant donné que les traitements les plus efficaces dans

l’ostéoporose sont à l’heure actuelle des inhibiteurs de

la résorption osseuse, que la réponse sous traitement est

plus rapide pour les marqueurs de la résorption par rap-

port aux marqueurs de la formation et que les marqueurs

de la résorption ont prouvé leur efficacité pronostique,

il conviendra probablement d’opter pour un marqueur

de la résorption.

Par ailleurs, le dosage des télopeptides (CTX ou NTX)

semblant plus sensible que le dosage des formes libres

de la pyridinoline, notamment pour suivre l’effet des bis-

phosphonates, un dosage reconnaissant les formes pep-

tidiques devrait être utilisé. Parmi celles-ci, étant donné

la variabilité intra-individuelle plus faible pour les

dosages sériques par rapport aux dosages urinaires (pour

des prélèvements effectués dans de bonnes conditions),

il conviendrait d’utiliser un marqueur sérique des télo-

peptides du collagène de type I.

collagène (pyridinoline et déoxypyridinoline libres et

totales) et leurs formes associées à des peptides (N et C-

télopeptides), sans qu’aucun de ces dosages ait vraiment

fait la preuve de sa supériorité. Elles sont dosées dans les

urines des 24 heures ou, plus simplement, sur un échan-

tillon des premières ou deuxièmes urines du matin, et le

taux est rapporté à la créatininurie (dont le dosage n’est

pas toujours fiable), avec pour principal inconvénient une

variabilité intra-individuelle de l’ordre de 20 à 30 %.

Les dosages sériques des pyridinolines, actuellement en

cours de développement, devraient permettre d’amélio-

rer significativement cette reproductibilité tout en conser-

vant une sensibilité comparable à celles des dosages uri-

naires. Les autres marqueurs sériques (peptides

d’extension du procollagène I, phosphatase acide...) sem-

blent avoir moins d’intérêt dans l’ostéoporose.

Rappelons que tous ces marqueurs obéissent à un rythme

circadien (valeur maximale le matin), ce qui nécessite

d’en standardiser le recueil.

2.

Dans quelles indications est-il justifié de les utiliser

dans l’ostéoporose ?

Le point de vue de P. Garnero

Trois rôles ont été suggérés pour les marqueurs osseux :

évaluation du risque fracturaire, sélection du traitement

le plus adapté et évaluation de l’efficacité des traitements.

Il existe aujourd’hui plusieurs études prospectives mon-

trant qu’un niveau élevé de marqueurs biochimiques de

la résorption osseuse est associé à une perte osseuse plus

importante et à un risque accru de fractures verté-

brales et périphériques. Le dosage d’un marqueur bio-

chimique peut donc être justifié chez des femmes pour

lesquelles la mesure de la densité minérale osseuse n’est

pas concluante, c’est-à-dire chez les femmes ayant une

masse osseuse intermédiaire (ostéopénie). Un taux aug-

menté de marqueur chez ces femmes constitue un fac-

teur de risque accru de fracture. En associant ce facteur

de risque à d’autres paramètres comme une densité

minérale osseuse abaissée, la présence d’une fracture

antérieure (qui est l’un des facteurs de risque les plus

importants) et un poids faible, le clinicien pourra définir

de façon plus précise le profil de risque de la patiente.

L’utilité des marqueurs osseux dans le suivi théra-

peutique est aujourd’hui clairement démontrée, notam-

Le point de vue de C. Ribot et J.M. Pouillès

L’utilisation des nouveaux marqueurs apparaît complé-

mentaire de la densitométrie osseuse et peut se conce-

voir à trois niveaux :

Prédiction de la vitesse de la perte osseuse. La vitesse de

la perte osseuse postménopausique est variable dans le

temps et selon les individus. Elle est faiblement corrélée

à l’augmentation des marqueurs du remodelage osseux. Le

risque de perte rapide est multiplié par deux à trois pour

les taux de marqueurs les plus élevés, mais la valeur pré-

dictive de ces marqueurs est médiocre au plan individuel.

Prédiction du risque fracturaire. L’intérêt d’évaluer la

vitesse de la perte osseuse réside surtout dans la possi-

bilité d’une meilleure appréciation du risque fracturaire

que ne le permettrait la mesure densitométrique seule.

Un taux de marqueur élevé en début de ménopause ou à

distance serait associé à un risque accru de fracture

ostéoporotique, indépendamment du niveau de DMO.

Toutefois, cette relation entre augmentation du remode-

lage osseux et risque fracturaire n’a été établie que par

deux études, qui totalisaient peu de fractures en début

de ménopause.

La Lettre du Rhumatologue - n° 265 - octobre 2000

8

TRIBUNE

ment pour s’assurer de l’observance à long terme, qui

est un problème majeur chez des malades asymptoma-

tiques. Sous traitement antirésorptif de l’ostéoporose, les

marqueurs osseux diminuent très rapidement pour se sta-

biliser, après trois à six mois de traitement, dans des

valeurs équivalentes à celles retrouvées chez les femmes

non ménopausées. Plusieurs études cliniques montrent

une relation entre la diminution précoce des marqueurs

osseux et les changements de masse osseuse après deux

à trois ans. Des données récentes suggèrent aussi une

relation entre la diminution à court terme des marqueurs

osseux et la diminution du risque fracturaire.

L’une des critiques souvent émises concerne la variabi-

lité importante des valeurs de marqueurs osseux, qui

limiterait leur utilisation à l’échelon individuel. Cette

variabilité peut être diminuée, notamment par la stan-

dardisation des prélèvements et l’utilisation de tests très

reproductibles comme les nouveaux dosages automa-

tiques. Dans ces conditions, la variabilité intra-indivi-

duelle peut être réduite à 10-15 % pour les marqueurs

sériques de la formation et de la résorption. Il est alors

possible de déterminer des valeurs de diminution du

marqueur permettant d’identifier de façon fiable les non-

répondeurs. Nous avons par exemple montré que la

mesure d’un marqueur osseux avant le début du traite-

ment et après 3 ou 6 mois de traitement permettait

d’identifier 60 à 70 % de répondeurs (évalués par une

mesure de densité minérale osseuse à 2 ans) à un trai-

tement par l’alendronate ou un traitement hormonal

substitutif avec seulement 10 % de faux positifs. Le trai-

tement au long cours de patients asymptomatiques reste

difficile, car ils ne perçoivent pas le bénéfice d’un tel

traitement, à moins que l’on puisse leur prouver l’effi-

cacité par un paramètre biologique. La variation rapide

des marqueurs osseux offre cette possibilité.

La place des marqueurs biochimiques du remodelage

osseux (qui sont remboursés par la Sécurité sociale) par

rapport à la mesure densitométrique (toujours non rem-

boursée dans notre pays) reste à préciser. On ne peut

actuellement recommander une utilisation isolée de ces

marqueurs pour apprécier le risque fracturaire indivi-

duel en pratique quotidienne.

Suivi des traitements. Le principal intérêt de ces mar-

queurs réside actuellement dans l’évaluation de la

réponse aux thérapeutiques antiostéoclastiques. Ces trai-

tements (estrogènes, bisphosphonates, SERM) entraînent

une baisse de 30 à 70 % du taux des marqueurs, maxi-

male à trois mois et plus nette pour la résorption, et après

six mois à un an pour l’ostéoformation. Au-delà d’un cer-

tain seuil de diminution, la valeur prédictive d’une

réponse densitométrique positive est d’au moins 80 %,

la valeur prédictive négative étant moins bonne. Nous

disposons ainsi d’un moyen rapide d’évaluer la réponse

osseuse individuelle en termes de freination du remode-

lage osseux. Par contre, il serait aléatoire de chercher à

prédire, au plan individuel, l’amplitude du gain de DMO

à partir de la variation des marqueurs.

L’évaluation de la réponse osseuse est particulièrement utile

pour les bisphosphonates du fait de leur très faible absorp-

tion digestive, et pour les patients posant des problèmes

d’observance ou ceux traités par de faibles doses d’estro-

gènes. Elle pourrait également constituer un moyen d’amé-

liorer l’observance des traitements antiostéoporotiques dont

la prise doit être prolongée sur des années.

Les modalités pratiques de cette prise en charge restent

toutefois à définir, en particulier pour le choix du (des)

marqueur(s) et l’interprétation du résultat. Dans notre

expérience, le dosage des C-télopeptides urinaires est

un bon moyen de contrôler l’effet d’un traitement anti-

ostéoclastique.

3.

Comment en interpréter le résultat ?

Le point de vue de P. Garnero

L’interprétation du résultat dépend de l’objectif.

Dans le cadre d’une évaluation du risque fracturaire, il

est nécessaire de comparer le taux du marqueur chez un

individu à la valeur de référence. À l’heure actuelle, il

n’y a pas de consensus sur une “valeur seuil”. Néanmoins,

le seuil le plus intéressant pourrait être la limite supé-

rieure des femmes non ménopausées, c’est-à-dire 2 écarts

Le point de vue de C. Ribot et J.M. Pouillès

Comme pour tout dosage biologique, l’interprétation

nécessite des valeurs normales de référence. Ces valeurs

sont différentes selon les techniques de dosage, d’où la

nécessité d’utiliser le même laboratoire dans le cadre

d’un suivi.

Pour les marqueurs biochimiques du remodelage

.../...

La Lettre du Rhumatologue - n° 265 - octobre 2000

11

TRIBUNE

types au-dessus de la moyenne. Nous avons montré que

les femmes dont le taux était supérieur à cette limite

avaient une perte osseuse de deux à six fois plus impor-

tante dans les quatre années suivantes et un risque de frac-

ture (vertébrale, hanche et autres fractures) deux fois plus

important que celles dont le taux de marqueurs se situe

dans les valeurs normales des femmes non ménopausées.

Lorsque le but est de suivre l’efficacité d’un traitement, il

convient de comparer la valeur obtenue après trois à

six mois de traitement par rapport à la valeur de base et

d’exprimer cette différence en pourcentage de la valeur

initiale. Si la diminution est supérieure à un certain seuil,

les chances de réponse au traitement en termes de gain

osseux sont très grandes, même à l’échelon individuel.

D’un point de vue statistique, ce seuil devrait correspondre

à 2,83xCV intra-individuel à court terme. Dans ce cas, l’in-

dividu aura 95 % de chances d’être répondeur. Néanmoins,

en routine clinique, une probabilité de 85 % est souvent

acceptable. Pour cela, si la diminution du marqueur est

égale ou supérieure à 2xCV(%) (c’est-à-dire de 20 à 30 %

pour les marqueurs sériques et de l’ordre de 40 à 50 % pour

les marqueurs urinaires), il y a de grandes chances que le

patient suive correctement le traitement et que celui-ci soit

efficace. Dans le cas contraire, il faut s’assurer de la bonne

prise du médicament et, éventuellement, refaire le dosage

du marqueur osseux trois mois plus tard .

Enfin, il reste à établir les seuils de diminution des mar-

queurs osseux (et/ou leurs valeurs absolues) permettant

de prédire l’efficacité des traitements directement sur la

réduction du risque de fracture.

osseux, il paraît licite de prendre pour référence les

valeurs de la femme non ménopausée, situation où le

métabolisme osseux est en équilibre. Bien qu’il n’y ait

pas véritablement de consensus en la matière, on peut

considérer comme anormalement haute une valeur

dépassant de plus de deux écarts types la valeur

moyenne de l’adulte jeune.

Il n’y a pas non plus de consensus sur l’interprétation

des marqueurs dans le cadre du suivi thérapeutique.

L’approche la plus courante est de considérer la varia-

tion des taux après six mois de traitement, ce qui néces-

site de disposer d’un minimum de deux dosages, dont un

effectué avant traitement.

Cette procédure peut s’avérer lourde et coûteuse en rou-

tine. En fonction des auteurs, le seuil en dessous duquel

on peut considérer, avec un degré suffisant de certitude,

que le patient va répondre est fixé pour une baisse

variant de 20 à 50 % selon la reproductibilité des mar-

queurs et les modalités de traitement. L’autre possibi-

lité, plus applicable à la pratique quotidienne, mais non

encore validée, serait de raisonner sur la valeur abso-

lue du marqueur dosé sous traitement, un taux équiva-

lent à la moyenne de l’adulte jeune (ou à son quartile

le plus bas) étant très en faveur d’une efficacité du trai-

tement. Il a également été proposé de combiner varia-

tion relative et valeur absolue des marqueurs à six mois.

Il reste à établir formellement que cette approche, plus

complexe, apporte une amélioration significative de la

prédiction.

Principales conclusions consensuelles de ce débat

"L’intérêt des nouveaux marqueurs, notamment ceux de la résorption osseuse, est souligné : les perfor-

mances du dosage sérique des télopeptides du collagène de type I (CTX sérique) sont actuellement les

meilleures, mais ce dosage n’est pas encore disponible dans tous les laboratoires.

"Le principal intérêt pratique de ces marqueurs réside dans le suivi thérapeutique des patients ostéopo-

rotiques, pour affirmer une “réponse osseuse” à un traitement par estrogène, bisphosphonates ou SERM.

Cela peut permettre de s’assurer de l’observance du traitement en cas de doute, ou de démontrer au

patient que le traitement est actif pour l’encourager à le poursuivre.

"Un intérêt potentiel dans la prédiction du risque fracturaire avant traitement et dans la prédiction à court

terme de l’efficacité densitométrique et antifracturaire des traitements est suggéré, mais il ne justifie pas

encore une utilisation systématique. Le dosage peut alors servir d’appoint dans les cas difficiles.

"Les problèmes de variabilité de ces mesures limitent encore le pouvoir de prédiction individuelle de la

vitesse de perte osseuse et de la réponse osseuse au traitement.

.../...

1

/

4

100%