BEH (Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire).

BEH 11-12 | 26 avril 2016 | 197

Épidémiologie du cancer de la thyroïde, données actuelles

>

SOMMAIRE // Contents

ÉDITORIAL / Editorial

Cancer de la thyroïde et accident nucléaire:

où en sommes-nous 30ans après Tchernobyl

et 5ans après Fukushima?

// Thyroid cancer and nuclear accident: where do we

stand 30years after Chernobyl, and 5years after

Fukushima? .................................................................p.198

François Bourdillon & Jacques Repussard

ARTICLE // Article

Épidémiologie du cancer de la thyroïde 30ans

après l’accident de Tchernobyl: fréquence,

facteurs de risque et impact des pratiques

diagnostiques

// Epidemiology of thyroid cancer 30years after

the Chernobyl disaster: occurrence, risk factors and

impact of diagnostic practices ...................................p.200

Agnès Rogel et coll.

Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France

ARTICLE // Article

Analyse descriptive de l’incidence du cancer

de la thyroïde à partir des données des registres

des cancers sur la période 1982-2012 en France

// Descriptive analysis of the incidence of thyroid

cancer between 1982 and 2012 in France using

cancer registries data .................................................p.206

Marc Colonna et coll.

Registre du cancer de l’Isère, Grenoble, France

ARTICLE // Article

Estimations départementales de l’incidence

du cancer de la thyroïde à partir des données

des registres et du croisement de deux sources

de données médico-administratives, France,

2007-2011

// Estimates of thyroid cancer incidence at district level

using cancer registries data and linkage of two sources of

medico-administrative data, France, 2007-2011 ........p.214

Édouard Chatignoux et coll.

Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France

N° 11-12 | 26 avril 2016

Épidémiologie du cancer de la thyroïde, données actuelles

// Epidemiology of thyroid cancer, current data

Coordination scientifique // Scientific coordination

Agnès Rogel, Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France

La reproduction (totale ou partielle) du BEH est soumise à l’accord préalable de l’InVS. Conformément

à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les courtes citations ne sont pas soumises à

autorisation préalable, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, et

qu’elles ne portent pas atteinte à l’intégrité et à l’esprit de l’oeuvre. Les atteintes au droit d’auteur attaché

au BEH sont passibles d’un contentieux devant la juridiction compétente.

Retrouvez ce numéro ainsi que les archives du Bulletin épidémiologique hebdomadaire sur

http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire

Directeur de la publication : François Bourdillon, directeur général de l’InVS et de l’Inpes

Rédactrice en chef : Judith Benrekassa, InVS, [email protected]

Rédactrice en chef adjointe : Jocelyne Rajnchapel-Messaï

Secrétaire de rédaction : Farida Mihoub

Comité de rédaction : Dr Juliette Bloch, Anses; Cécile Brouard, InVS; Dr Sandrine Danet, HCAAM;

MouniaEl Yamani, InVS; Dr Claire Fuhrman, InVS; DrBertrand Gagnière, Cire Ouest; RomainGuignard,

Inpes ; Dr Françoise Hamers, InVS ; Dr Nathalie Jourdan-Da Silva, InVS ; Dr Sylvie Rey, Drees ;

HélèneTherre, InVS; Stéphanie Toutain, Université Paris Descartes; Dr Philippe Tuppin, CnamTS;

Agnès Verrier, InVS; Pr Isabelle Villena, CHUReims.

Institut de veillle sanitaire - Site Internet : http://www.invs.sante.fr

Prépresse : Jouve

ISSN : 1953-8030

198 | 26 avril 2016 | BEH 11-12 Épidémiologie du cancer de la thyroïde, données actuelles

>

ÉDITORIAL // Editorial

CANCER DE LA THYROÏDE ET ACCIDENT NUCLÉAIRE: OÙ EN SOMMES-NOUS

30ANS APRÈS TCHERNOBYL ET 5ANS APRÈS FUKUSHIMA?

// THYROID CANCER AND NUCLEAR ACCIDENT: WHERE DO WE STAND 30YEARS AFTER CHERNOBYL,

AND 5YEARS AFTER FUKUSHIMA?

François Bourdillon1 & Jacques Repussard2

1 Directeur général de l’Institut de veille sanitaire et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

2 Directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Ce numéro du BEH, consacré au cancer de la thyroïde

dans le contexte du 30eanniversaire de l’accident de

la centrale nucléaire de Tchernobyl, fait le point sur

les connaissances épidémiologiques concernant

l’évolution de l’incidence de cette pathologie depuis

trente ans et ses facteurs de risque, ainsi que sur les

stratégies de santé publique associées. Le constat

global est que l’incidence de ce cancer, relativement

rare il y a 25-30ans, a beaucoup augmenté partout

dans le monde, avec cependant d’importantes

variations géographiques, y compris au sein même

de notre pays.

Les études montrent que cette augmentation

s’explique en grande partie par le diagnostic de

cancers de petites tailles, de stade précoce, dont la

plupart n’évoluent pas vers une expression clinique.

Ce constat suggère qu’une part importante de

l’augmentation observée pourrait être liée à l’évolution

des pratiques de diagnostic, hypothèse renforcée

par l’observation d’une incidence plus forte dans

les populations les plus consommatrices de soins.

Ces pratiques ont effectivement beaucoup changé

ces dernières années: la glande thyroïde est mieux

surveillée, notamment lors d’examens réalisés au

niveau de la région cervicale pour d’autres indications,

et les technologies utilisées sont de plus en plus

performantes.

Toutefois, l’évolution des pratiques diagnostiques

ne peut expliquer à elle seule toute l’augmentation

constatée. Bien que d’autres facteurs de risque soient

suspectés, celui dont la causalité est la mieux établie

est l’exposition aux rayonnements ionisants pendant

l’enfance (exposition externe aux rayonsX ou gamma

et exposition interne suite à l’inhalation ou l’ingestion

d’iode-131). L’exposition croissante aux rayonnements

ionisants liée aux examens d’imagerie médicale et

dentaire est donc un sujet à traiter du point de vue de

la santé publique 1.

Par ailleurs, bien que l’accident de Tchernobyl se soit

produit il y a maintenant 30ans, l’idée selon laquelle

ses retombées radioactives seraient en partie respon-

sables de l’accroissement de ce type de cancer en

France, en l’occurrence très éloignée des territoires

fortement contaminés (en Biélorussie, en Ukraine et en

Russie), reste solidement ancrée dans de nombreux

esprits. Pourtant, les fortes disparités d’incidence de

cancers de la thyroïde observées d’un département

français à l’autre ne dessinent pas un gradient

géographique cohérent avec celui des retombées de

Tchernobyl, dégressif d’est en ouest, ce qui n’est pas

en faveur d’une telle hypothèse: par exemple, une

incidence élevée est observée dans les registres de

cancer de l’Isère, de la Gironde et de la Vendée, et une

incidence faible dans ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin

et la Manche.

Enn, les principales conséquences de cet accident

nucléaire sur l’incidence du cancer de la thyroïde sont

rappelées dans ce BEH, à savoir une augmentation

très importante dans la population fortement

exposée aux rejets d’iode radioactif à l’époque de

l’accident (dans certains territoires d’Ukraine, de

Biélorussie et de Russie), plus particulièrement les

enfants ayant ingéré du lait contaminé. Le rôle de

l’iode-131 dans le développement de ces pathologies

a été clairement établi 2. S’agissant de la France, les

niveaux d’exposition étant très inférieurs à ceux des

territoires proches de la centrale, et compte tenu de

l’incidence annuelle moyenne particulièrement faible

chez l’enfant (moins de 1 pour 100000), les calculs

ont montré que le nombre de cas attribuables aux

retombées de l’accident se situait très probablement

à l’intérieur de la fourchette de variabilité du nombre

total de cas survenant spontanément. Cependant, un

tel raisonnement probabiliste n’apporte pas la preuve

irréfutable qu’il n’y ait pas d’excès de cas.

Pour contourner une difculté potentielle du même

type, le Japon a mis en place dans les mois suivant

l’accident de la centrale de Fukushima un dépistage

thyroïdien systématique sur environ 300000enfants

résidant dans le territoire de la préfecture de

Fukushima. Bien que les mesures directes

d’exposition thyroïdienne aient été relativement peu

nombreuses, les informations disponibles indiquent

que l’exposition à l’iode-131 de la population

japonaise concernée a été en moyenne beaucoup

plus faible que dans la région de Tchernobyl en 1986.

Les premiers résultats de ce dépistage, destinés à

constituer un point de référence, montrent cepen-

dant une fréquence élevée de nodules et de kystes

liquidiens et une incidence du cancer delathyroïde

chez les enfants plusieurs fois supérieure à celle

observée dans d’autres préfectures japonaises

non touchées par les retombées radioactives et

disposant de registres appropriés 3. Ces résultats

sont en grande partie expliqués par un effet de

BEH 11-12 | 26 avril 2016 | 199

Épidémiologie du cancer de la thyroïde, données actuelles

«surdiag nostic» lié au caractère systématique du

dépistage. Or, ces surdiagnostics constituent en

eux-mêmes une préoccupation de santé publique,

car ils débouchent le plus souvent sur une inter-

vention chirurgicale potentiellement dommageable

ainsi que sur la mise en route d’un traitement dont la

personne sera dépendante à vie, avec des surcoûts

qui apparaissent non justiés puisque nombre de ces

cancers diagnostiqués seraient restés sans expres-

sion clinique en l’absence de traitement 4.

Dans l’éventualité d’un accident en Europe, il est

important de tenir compte de ces informations

pour dénir une stratégie d’intervention: mesures

radiologiques/dépistage/diagnostic/suivi à long terme

qui réponde aux attentes légitimes de la population

d’une prise en charge efciente mais qui ne génère

pas d’effet de «surdiagnostic». Il conviendrait, en

particulier, de disposer d’une estimation able de

l’exposition réelle à l’iode radioactif, grâce à des

campagnes de mesures anthropo-radiométriques

rapidement mises en en œuvre et correctement

ciblées permettant d’anticiper d’éventuelles consé-

quences sanitaires et de rassurer en cas de dose nulle

ou très faible. Associé à des mesures de prévention

et de communication sur le risque radiologique, un tel

dispositif permettrait de minimiser les incertitudes sur

l’exposition de la population et contribuerait à réduire

l’anxiété. Il faciliterait par ailleurs la mise en place d’un

suivi à long terme des populations exposées. L’Institut

de radioprotection et de sûreté nucléaire et l’Institut

de veille sanitaire (qui devient début mai2016 agence

nationale de santé publique) collaborent activement

pour dénir la meilleure stratégie d’intervention, dans

le cadre du programme de recherche Shamisen,

nancé par l’Union européenne.

S’agissant enn des risques associés aux examens

d’imagerie médicale et dentaire, ou aux traitements par

radiothérapie pouvant irradier la glande thyroïde à titre

secondaire, il convient de chercher à toujours mieux

les prendre en compte. Ceci nécessite d’une part

de mener des recherches pour améliorer la compré-

hension des mécanismes associés et modéliser ces

risques, et d’autre part d’optimiser les expositions

médicales en promouvant les recommandations de

bonnes pratiques cliniques et radiologiques 5. ■

Références

[1] Schonfeld SJ, Lee C, Berrington de González A. Medical

exposure to radiation and thyroid cancer. Clin Oncol (R Coll

Radiol). 2011; 23(4):244-50.

[2] United Nations Scientic Committee on the Effects of

Atomic Radiation. Health effects due to radiation from the

Chernobyl accident. UNSCEAR 2008 Report to the General

Assembly with Scientic Annexes. Volume II. Scientic Annex

D. New-York: UNSCEAR, 2008.

[3] Final Report of Thyroid Ultrasound Examination (Preliminary

Baseline Screening). 28p. http://fmu-global.jp/?wpdmdl=1222

[4] Normile D. Epidemic of fear. Science. 2016 Mar 4;

351(6277):1022-3.

[5] Référentiels de bonnes pratiques de la Société française

de radiologie : http://www.sfrnet.org/sfr/professionnels/5-re-

ferentiels-bonnes-pratiques/index.phtml

Citer cet article

Bourdillon F, Repussard J. Éditorial. Cancer de la thyroïde

et accident nucléaire : où en sommes-nous 30 ans après

Tchernobyl et 5ans après Fukushima? Bull Epidémiol Hebd.

2016; (11-12):198-9. http://www.invs.sante.fr/beh/2016/11-12/

2016_11-12_0.html

200 | 26 avril 2016 | BEH 11-12 Épidémiologie du cancer de la thyroïde, données actuelles

>

ARTICLE // Article

ÉPIDÉMIOLOGIE DU CANCER DE LA THYROÏDE 30ANS APRÈS L’ACCIDENT DE TCHERNOBYL:

FRÉQUENCE, FACTEURS DE RISQUE ET IMPACT DES PRATIQUES DIAGNOSTIQUES

// EPIDEMIOLOGY OF THYROID CANCER 30YEARS AFTER THE CHERNOBYL DISASTER: OCCURRENCE, RISK

FACTORS AND IMPACT OF DIAGNOSTIC PRACTICES

Agnès Rogel1 (a.rogel@invs.sante.fr), Marie-Odile Bernier2, Yvon Motreff1, Enora Cléro2, Philippe Pirard1, Dominique Laurier2

1 Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France

2 Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Fontenay-aux-Roses, France

Soumis le 03.02.2016 // Date of submission: 02.03.2016

Résumé // Abstract

Trente ans après l’accident nucléaire de Tchernobyl, cet article fait le point sur les connaissances épidémiologiques

concernant le cancer de la thyroïde. L’incidence de ce cancer a beaucoup augmenté ces 30dernières années,

en France et dans le monde. L’amélioration des pratiques diagnostiques est considérée comme l’explication

principale de cette augmentation, et certains auteurs considèrent même qu’elle conduit à un important surdia-

gnostic. Par ailleurs, l’exposition aux rayonnements ionisants durant l’enfance, qu’ils soient externes (rayonsX

ou gamma) ou internes (incorporation d’iode-131), reste aujourd’hui le principal facteur de risque connu de ce

cancer. Les retombées de l’accident nucléaire de Tchernobyl ont ainsi suscité beaucoup d’inquiétudes en France

et en Europe, et l’exposition croissante aux rayonnements ionisants d’origine médicale ou dentaire est une source

de préoccupation. Les études effectuées sur les populations vivant à proximité de la centrale de Tchernobyl

au moment de l’accident ont livré des informations nouvelles sur l’épidémiologie de ce cancer, notamment sur

l’impact de la contamination par de l’iode-131 durant l’enfance. Cependant, les études mises en place suite à

l’accident de Fukushima montrent les difcultés d’estimer l’impact des retombées d’un accident nucléaire sur

l’incidence du cancer thyroïdien dans le contexte d’un possible surdiagnostic. Il est important de rééchir à une

stratégie de recueil et de production d’information permettant d’estimer l’impact réel d’un accident nucléaire en

termes de santé publique, dans l’éventualité d’un tel accident en Europe.

Thirty years after the Chernobyl accident, this article presents recent epidemiological knowledge about thyroid

cancer. Its incidence has increased over the last 30years in France and worldwide. Improved diagnostic

practices are one of the main explanations of this increase, some authors even consider that it induces a large

over-diagnosis. Besides, exposure to ionizing radiation, either external (X or gamma rays) or internal ( incorporation

of iodine-131), especially in childhood, remains the main known risk factor of this cancer to date. Fallout from

the Chernobyl accident has raised much worry in France and Europe, and increasing medical and dental X-ray

exposure is a source of concern. Studies on population who were leaving close to the affected area around

Chernobyl at the time have provided new information on thyroid cancer epidemiology, especially on the impact

of exposure to iodine-131 during childhood. However, studies designed after the Fukushima disaster highlight

the difficulty of estimating the impact of a nuclear accident on the incidence of thyroid cancer in a context of

potential over-diagnosis. It is important to build a strategy for collecting and providing information to estimate

the real impact of a nuclear accident in terms of public health, in the event of such an accident in Europe.

Mots-clés: Cancer de la thyroïde, Rayonnements ionisants, Pratiques diagnostiques, Accidents nucléaires

//Keywords: Thyroid cancer, Ionizing radiation, Diagnostic practices, Nuclear disaster

Introduction

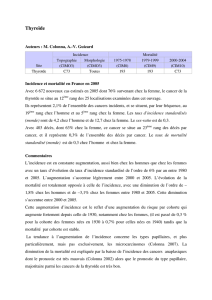

Le cancer de la thyroïde est un cancer de bon

pronostic, relativement rare il y a 25-30ans et dont

le nombre de cas a beaucoup augmenté dans le

monde 1 et en France

2. Il est plus fréquent chez

les femmes que chez les hommes. On distingue les

cancers différenciés de la thyroïde, papillaires (qui

représentent plus de 80% de l’ensemble des cancers

de la thyroïde en France) ou vésiculaires, globalement

de très bon pronostic, des cancers indifférenciés ou

anaplasiques, de très mauvais pronostic. Cet article

se focalise principalement sur le cancer thyroïdien

différencié, seul type histologique observé après

exposition aux rayonnements ionisants. Il existe de

grandes disparités géographiques, aussi bien sur le

niveau d’incidence du cancer de la thyroïde que sur

son évolution temporelle 2-4. La survie associée au

cancer thyroïdien de type papillaire est très bonne et

s’est améliorée au cours du temps 2. Les types histo-

logiques autres que papillaire ont cependant un moins

bon pronostic.

BEH 11-12 | 26 avril 2016 | 201

Épidémiologie du cancer de la thyroïde, données actuelles

L’incidence du cancer de la thyroïde est particulièrement

sensible aux pratiques diagnostiques. Certains

auteurs considèrent même que l’importante augmen-

tation de l’incidence observée depuis les années 1980

est essentiellement due à l’augmentation de la surveil-

lance médicale de la glande thyroïde, menant même

à un large surdiagnostic 5. Un des facteurs de risque

connu de ce cancer étant l’exposition aux rayonne-

ments ionisants, beaucoup de débats ont eu lieu

en Europe sur un lien éventuel avec les retombées

radioactives de l’accident de la centrale nucléaire de

Tchernobyl, survenu le 26 avril 1986 en Ukraine 6,7.

À partir des articles récents de la littérature scientique

internationale publiés dans les revues les plus pertinentes

depuis 2011 (25ans après Tchernobyl) et identiés dans

la base PubMed, cet article fait le point sur les connais-

sances actuelles concernant la fréquence, les facteurs

de risque et les pratiques diagnostiques de ce cancer.

Par ailleurs, dans le contexte du trentième anniversaire

de l’accident, les connaissances acquises à partir des

études épidémiologiques mises en place dans les zones

contaminées sont résumées. Un projet de recherche

est évoqué, visant à faire des recommandations sur la

surveillance épidémiologique, dosimétrique et médicale

dans l’éventualité d’un accident nucléaire en Europe 8.

Fréquence et évolution du cancer

de la thyroïde

En 2015, en France, on estime le nombre de nouveaux

cas de cancer de la thyroïde à 2783 chez les hommes

et 7317 chez les femmes, tandis que 143hommes et

215femmes en sont décédés 9. Son incidence est plus

élevée chez les femmes que chez les hommes, surtout

entre 30 et 50-60ans. Les deux autres articles de ce

numéro font le point sur les variations temporelles et

géographiques de ce cancer en France 3,4.

On distingue les cancers différenciés de la thyroïde,

papillaires (qui représentent plus de 80% de l’ensemble

des cancers de la thyroïde en France) ou vésiculaires

(nommés aussi folliculaires), globalement de très bon

pronostic, des cancers indifférenciés ou anaplasiques

de très mauvais pronostic. Si l’incidence a fortement

augmenté, cette progression semble ralentir ces

dernières années, en particulier aux âges jeunes 3;

les variations géographiques sont importantes, mais

il est difcile de conclure à un gradient géographique

particulier 4. La survie est très bonne, avec une survie

nette à 10ans proche de 96%, qui a de plus augmenté

au cours du temps 2.

Dans le monde, l’incidence a également beaucoup

augmenté ces dernières décennies dans la plupart

des pays, alors que la mortalité a progressivement

baissé 1. Au sein des registres européens, les taux

observés pour la période 2003-2007 (standardisés sur

la population mondiale) sont très variables d’un pays à

l’autre: ils varient de 1 à 10 pour 100000 chez l’homme

et de 2,5 à 30 pour 100000 chez la femme 10. Les

taux les plus élevés sont observés dans des registres

français et italiens et les plus faibles au Royaume-Uni,

aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède et dans

quelques registres en Allemagne. Aux États-Unis,

sur cette même période, les taux d’incidence varient

entre 2 et 6 pour 100000 chez l’homme et entre

7et 20 pour 100000 chez la femme. Une incidence

particulièrement élevée est observée dans certaines

îles du Pacique, notamment en Nouvelle-Calédonie

et en Polynésie française. L’augmentation observée

dans la plupart des pays, chez les hommes et chez

les femmes, est principalement due à l’augmentation

des cancers papillaires et de petite taille.

Pratiques diagnostiques

Les pratiques diagnostiques de ce cancer ont beaucoup

évolué ces 30dernières années, avec des diagnostics

de plus en plus précoces, grâce à une surveillance

médicale accrue de la glande thyroïde, un dépistage

lors d’examens échographiques réalisés au niveau

de la région cervicale pour d’autres indications (par

exemple écho-doppler des vaisseaux du cou dans le

cadre d’un bilan d’athérosclérose) et à des techniques

diagnostiques de plus en plus précises, complètes

et précoces. Les pratiques diagnostiques regroupent

principalement un usage couplé de l’échographie et

de la cytoponction thyroïdienne avec analyse cytolo-

gique du produit de la ponction, mais l’ensemble des

procédures diagnostiques peuvent inclure l’utilisation

du doppler, plus rarement du scanner, de l’IRM et du

PET-Scan pour l’imagerie. Par ailleurs, il existe un réser-

voir important dans la population générale de nodules

thyroïdiens et de cancers occultes qui n’évoluent pas

vers un cancer d’expression clinique mais représentent

des lésions potentiellement «diagnostiquables» 11, soit

par un bilan spécique, soit par une découverte fortuite

lors d’examens d’imageries pour d’autres pathologies.

L’augmentation de l’ensemble des cancers thyroïdiens

vient pour une grande part de l’augmentation des

cancers de petites tailles (microcancers papillaires,

c’est-à-dire inférieurs à 10mm) et de stade précoce qui,

en général, n’évoluent pas vers une expression clinique,

c’est pourquoi on parle de surdiagnostic. Certains

auteurs estiment que l’augmentation des cas de cancer

de la thyroïde vient principalement de ces changements

importants de pratiques diagnostiques et que cette

«épidémie» de cancers de la thyroïde est en fait une

«épidémie» de surdiagnostics 12,13. Cette hypothèse

est par ailleurs renforcée par plusieurs observations,

comme une incidence associée à des hauts niveaux

de revenus, d’éducation et d’accès aux soins, une inci-

dence plus grande chez les femmes jeunes adultes

qui ont un plus grand recours aux soins, en particulier

pendant leur période de fertilité et de péri-ménopause.

En France, la variabilité géographique des pratiques

diagnostiques pourrait ainsi en partie expliquer les

différences géographiques d’incidence 2-4. Une étude

a analysé les évolutions des pratiques diagnos-

tiques des pathologies thyroïdiennes en relation avec

l’augmentation de l’incidence du cancer de la thyroïde 14.

Les procédures diagnostiques décrites étaient

l’échographie thyroïdienne, la scintigraphie thyroïdienne,

la cytologie (analyse du matériel cytologique prélevé au

cours d’une ponction d’une lésion thyroïdienne) et les

mesures d’hormones thyroïdiennes. L’augmentation de

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%