Le médecin traitant, le parcours de soins et le rhumatologue É

ÉDITORIAL

La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005

3

Le médecin traitant, le parcours de soins

et le rhumatologue

The family doctor, the course of treatment and the rheumatologist

●P. Lebrun*

* Président du Conseil national de rhumatologie (CNR).

Que faut-il voir dans ces quelques mots ?

L’annonce d’une réforme ambitieuse… ou le titre d’une fable ?

Alors même que des dispositions législatives, réglementaires et

conventionnelles importantes ont déjà été prises, c’est un fait que

la situation reste mouvante et que beaucoup continuent à s’interro-

ger sur l’opportunité de la réforme, sa faisabilité, son impact sur

les différents acteurs du système de soins, et notamment sur le

rhumatologue.

On ne peut s’interroger utilement sur la réforme qu’à condition

de la replacer dans son contexte économique, politique et syndi-

cal, et cela non seulement à l’échelle de la France, mais aussi à

celle de l’Europe.

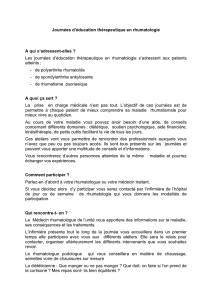

Pourquoi une réforme ?

Il est probablement inutile de s’attarder longuement sur le contexte

économique français, bien qu’à l’évidence ce soit un facteur déter-

minant.

Treize milliards d’euros de déficit pour la Sécurité sociale l’an

dernier, un déficit de l’ensemble des comptes excédant largement

les 3 % autorisés au sein de la Communauté européenne, cela ne

pouvait qu’amener les décideurs politiques à se pencher sur le

problème de notre système de santé et à se demander “si l’on peut

encore laisser le patient se promener librement dans le super-

marché de la médecine”, pour reprendre la formule un brin provo-

cante de C. Le Pen, célèbre économiste de la santé.

Mais, depuis l’échec de la “maîtrise comptable” mise en œuvre

en 1995, la réflexion a fortement évolué, grâce à la pression et à

la force de proposition de certains syndicats, et notamment du

Syndicat national des médecins rhumatologues (SNMR), et à la

prise en compte des réformes mises en œuvre dans d’autres pays

européens.

Seuls deux pays en Europe ont des comptes sociaux équilibrés :

la Grande-Bretagne et l’Allemagne.

Le système britannique, né dans la phase de reconstruction du pays

après la Seconde Guerre mondiale, a profondément structuré l’offre

de soins. Le passage par le généraliste pour les soins primaires est

obligatoire, et c’est ce “gate keeper” qui juge de l’opportunité de

soins spécialisés. En conséquence, il y a peu de médecins spécia-

listes, ceux-ci exerçant essentiellement à l’hôpital. L’apparition de

surspécialités, de nouvelles techniques diagnostiques et thérapeu-

tiques, chaque jour plus nombreuses, a dévoilé une carence en soins

spécialisés, qui s’est traduite par les listes d’attente que l’on sait.

À l’évidence, ce système n’était pas transposable en France, non

seulement en raison de son impopularité, mais aussi en raison d’une

structuration très différente du système de soins, avec quasiment

autant de spécialistes que de généralistes, et donc une incapacité

démographique pour les généralistes à assumer l’ensemble des soins

primaires. L’expérimentation du “médecin référent” qui s’en ins-

pirait fut un échec patent et prendra fin en 2006.

La réforme du système de soins allemand, en revanche, a fortement

retenu l’attention. L’offre de soins est assez comparable à celle de

la France, avec près de 60 % de spécialistes, un cloisonnement entre

l’hôpital et les soins ambulatoires, et des habitudes consuméristes

en matière de soins, au surplus favorisées outre-Rhin par le tiers-

payant pour les soins primaires.

C’est dans ce contexte que madame U. Schmitt, ministre de la Santé

allemande, a lancé en 2003 une réforme qui comporte le paiement

par le patient d’un forfait de prise en charge de 10 euros, payé au

profit de la Caisse d’assurance maladie à la première consultation

de chaque trimestre (comparable donc au prélèvement de 1 euro par

consultation en France), et une forte incitation à confier les soins

primaires au médecin généraliste, la consultation spécialisée

directe étant “déremboursée” de 50 %, avec toutefois un “reste à

charge du patient” plafonné à 15 euros par trimestre. Dans le même

temps, elle a créé le Centre allemand pour la qualité de la méde-

cine, assez comparable à la Haute Autorité de santé dans sa compo-

sition comme dans ses missions.

Or, force est de constater que, grâce à ce plan (qui comportait aussi

des mesures de moindre remboursement pour certains médi-

caments), la Sécurité sociale allemande est passée d’un déficit de

3milliards d’euros en 2003 à un excédent de 4 milliards d’euros

en 2004.

Le contexte syndical professionnel doit également être pris

en considération

Le SNMR a remis en 2003 à J.-F. Mattei, alors ministre de la

Santé, puis de nouveau en 2004 à P. Douste-Blazy, son successeur,

un rapport de 19 pages faisant des propositions concrètes sur tous

les aspects du système de soins. Ce projet a reçu le soutien du

CIRRIC, collectif interassociatif regroupant toutes les asso-

ciations de malades atteints de rhumatismes inflammatoires

chroniques.

Trois points de ce projet concernent directement notre sujet : la

nomenclature des actes cliniques, la nécessité d’un espace de liberté

tarifaire et les mesures incitant à la rationalisation de la trajectoire

du patient dans le système de soins.

On ne peut guère espérer obtenir une amélioration substantielle

dans la surconsommation d’examens complémentaires sans veiller

à une bonne valorisation de l’acte clinique, celle-ci devant prendre

en compte l’hétérogénéité des pratiques cliniques. Le SNMR a fait

une proposition très pragmatique de nomenclature des actes cli-

niques à trois niveaux. Une étude nationale menée en 2002 en a testé

la faisabilité (1). Cette étude a par ailleurs montré que les deux items

auxquels l’acte clinique complexe est le plus étroitement lié sont,

d’une part, le fait qu’il s’agisse d’un nouveau malade (c’est-à-dire

n’ayant pas été examiné par le même praticien depuis au moins

six mois) et, d’autre part, le fait que la consultation se termine par

la rédaction d’un courrier au médecin traitant.

La nécessité d’un espace de liberté tarifaire (pour les 58 % de rhu-

matologues qui sont en secteur 1) est liée à la demande de soins qui

augmente, et qui est amenée à augmenter dans les vingt années à

venir plus rapidement que les ressources de la Sécurité sociale,

fondées sur les cotisations sociales. Mais, dès l’instant où chacun

s’accorde à préserver le libre accès de tous, et en particulier des

plus démunis, aux soins qui leur sont nécessaires, quels sont les

soins dont on peut sans risque libéraliser les tarifs, si ce n’est la

consultation directe du spécialiste ?

Par ailleurs, une autre étude, menée en 2003 dans le cadre du Livre

blanc de la rhumatologie (2)et portant sur la trajectoire du patient

rhumatisant dans le système de soins, avait livré des résultats éton-

nants. Un échantillonnage national de 120 rhumatologues libéraux

avait été appelé à décrire les trois premières consultations de

chaque journée pendant une semaine.

Sur les nombreux items qui avaient été étudiés, deux nous concernent

particulièrement.

Dans 50 % des cas, les rhumatologues ont considéré que les malades

qui venaient les voir en première intention auraient tout aussi bien

pu être pris en charge par leur médecin généraliste ; et dans 50 % des

cas, ils ont considéré que les malades qui leur étaient adressés par

le généraliste l’étaient avec un délai excessif, voire préjudiciable.

Il n’était donc pas déraisonnable de penser qu’il était possible

d’améliorer la performance du système, qui en l’état ne semblait

pas se distinguer de celle du simple hasard.

En quoi consiste la réforme ?

La loi du 13 août 2004 (3),pour se limiter aux aspects qui concer-

nent notre sujet, définit dans son article 7 le statut de médecin-

traitant : “Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou

ayant droit âgé de 16 ans ou plus indique à son organisme gestion-

naire de régime de base d’assurance maladie le nom du médecin

traitant qu’il a choisi avec l’accord de celui-ci. Le médecin traitant

peut être un généraliste, un spécialiste ou un médecin hospitalier.

Le ticket modérateur peut être majoré pour les assurés n’ayant pas

choisi de médecin traitant, ou consultant un autre médecin sans

prescription de leur médecin traitant.”

Le contrepoint de cette mesure étant l’article 8, qui permet des

dépassements tarifaires en accès direct pour les spécialistes du

secteur 1.

On notera que l’article 6 de la même loi, traitant des affections

de longue durée (ALD), prévoit que “le médecin traitant et le

médecin-conseil établissent conjointement un protocole de soins,

périodiquement révisable, définissant les actes et prestations

nécessités par le traitement de l’affection. Le médecin, qu’il exerce

en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier lors de

l’établissement des documents nécessaires au remboursement qu’il

a pris connaissance du protocole et de s’y conformer”.

C’est un aspect à la marge de notre sujet, mais qui est cependant

susceptible d’interférer avec lui et de peser sur le choix du médecin

traitant par les malades atteints d’ALD.

Enfin, l’article 3 prévoit pour le 1er janvier 2007 “la création d’un

dossier médical personnel informatisé dans lequel chaque profes-

sionnel de santé reporte, à l’occasion de chaque acte, les éléments

diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des

soins”.

La Convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

du 3 février 2005 précise dans son article 1.1.1 les missions du

médecin-traitant, qui sont d’assurer le premier niveau de recours

aux soins, d’orienter le patient dans le parcours de soins coordon-

nés, d’assurer les soins de prévention, de favoriser la coordination

par la synthèse des informations transmises par les différents inter-

venants, d’apporter au malade toute information permettant d’as-

surer une permanence d’accès aux soins, et de rédiger le protocole

des soins de longue durée en liaison ou selon la proposition du

ou des médecins correspondants participant à la prise en charge

du malade.

On notera que, sur le plan financier, la valorisation du rôle du

médecin traitant (article 1.1.4) repose sur une forfaitisation de

40 euros par an et par ALD suivie, alors que la valorisation

du rôle de médecin correspondant (article 1.2.2) repose sur une

ébauche de nomenclature des actes cliniques structurés autour du

parcours de soins du patient. Il y aura ainsi trois niveaux de rému-

nération de l’acte clinique du rhumatologue.

L’acte clinique de consultant coté C2 est à la fois étendu à tous les

spécialistes, quel qu’ait été leur cursus de formation (60 % des

rhumatologues n’y avaient pas accès), et redéfini comme un avis

ponctuel, nécessitant d’adresser au médecin traitant les conclusions

et les propositions thérapeutiques et de suivi, pour un patient n’ayant

pas été examiné par le même praticien depuis au moins six mois,

et sans possibilité de demander à le revoir dans les six mois suivants

(mais le patient ou son médecin généraliste peuvent prendre l’ini-

tiative de le reconsulter). Le médecin consultant peut réaliser les

actes techniques nécessaires à son avis de consultant.

Un deuxième niveau de rémunération, comportant la majoration

de coordination de soins (MCS), est affecté à tous les autres actes

spécialisés réalisés dans le cadre du parcours de soins, c’est-à-dire

tous les actes nécessitant un suivi partagé entre le rhumatologue

et le médecin généraliste (CS [consultation spécialisée] + MPC

[majoration provisoire de la consultation] + MCS = 27 euros).

C’est le cas bien sûr dans le suivi partagé des ALD (sauf si le rhu-

matologue a accepté d’endosser le rôle de médecin traitant), mais

aussi dans celui de toute situation où l’importance de la pathologie

justifie un partage de l’information. Il en ressort que le médecin

rhumatologue peut prendre l’initiative de la protocolisation des soins

au vu de la pathologie que présente son patient.

Enfin, dernier niveau de rémunération, l’accès direct au spécialiste

de secteur 1 sera remboursable sur la base CS + MPC, soit

25 euros, mais facturable avec un dépassement autorisé (DA) d’au

plus 17,5 %, soit 7 euros, non remboursable par la Sécurité sociale.

Un même dépassement de 17,5 % pourra être appliqué aux actes

techniques dans les mêmes conditions d’accès direct, et sans que

ÉDITORIAL

La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005

4

la proportion d’actes avec dépassement puisse excéder 30 % de

l’activité du praticien.

Un très récent décret précise les conditions de prise en charge des

dépassements d’honoraires des médecins libéraux par les mutuelles

et compagnies d’assurance dans le cadre des “contrats responsables”,

c’est-à-dire des contrats d’assurance maladie complémentaire pour

lesquels les assurés pourront bénéficier d’un avantage fiscal.

Dans ce cadre, les dépassements autorisés des praticiens de sec-

teur 1, jusqu’à la valeur maximale de 7 euros, ainsi que les 7 pre-

miers euros de dépassement des praticiens de secteur 2, ne devront

pas être remboursés par les mutuelles ou assurances complémen-

taires privées.

Les rhumatologues exerçant en secteur 2 peuvent continuer à appli-

quer leurs honoraires libres avec tact et mesure, et ne sont donc

concernés par la réforme que sur le seul point de l’acte de consul-

tant, s’ils n’en bénéficiaient pas précédemment. Mais ils peuvent

aussi choisir “l’option de coordination” ; ils s’engagent alors, pour

les patients qui leur sont adressés par le médecin traitant, à appli-

quer pour les actes cliniques le tarif conventionnel des actes coor-

donnés (CS + MPC + MCS) et à limiter leur dépassement sur les

actes techniques à 15 % de leur valeur.

L’activité réalisée au tarif conventionnel dans le cadre de l’option

doit représenter au minimum 30 % de l’activité globale (actes cli-

niques et actes techniques confondus). En contrepartie, l’assurance

maladie prendra en charge, à année échue, une part des cotisations

sociales égale à la proportion d’actes réalisés au tarif conven-

tionnel. La Convention dispose clairement qu’ils pourront à

chaque instant renoncer à cette option et retrouver leur statut ini-

tial de praticien du secteur 2, sous la seule condition d’un préavis

de trois mois.

Quel impact sur les rhumatologues ?

On peut penser que cette réforme, comme d’ailleurs la plupart des

réformes, produira ses effets, au moins autant par son impact psycho-

logique que par ses mesures structurelles.

La réforme est-elle susceptible de modifier profondément

les habitudes ?

Personne n’est à même d’y répondre, même si l’exemple allemand

suggère une réponse positive. Encore que, dans le cas du patient

allemand, l’impact psychologique de la réforme était fortement

augmenté en ce qu’elle constituait une rupture brutale avec une

longue tradition bismarckienne de tiers-payant généralisé.

En toute hypothèse, l’impact sera extrêmement variable selon la

structure de clientèle de chaque rhumatologue. D’après l’étude

nationale réalisée en 2002, 38 % des malades examinés par les rhu-

matologues libéraux sont adressés par leur médecin généraliste.

Mais cette moyenne cache des disparités énormes dans les moda-

lités de fonctionnement.

Par ailleurs, l’offre de soins en rhumatologie devrait baisser d’envi-

ron 40 % dans les quinze années à venir (5). En raison de la forte

attractivité de l’hôpital pour nos jeunes confrères, cette diminu-

tion portera électivement sur les soins ambulatoires. Faute de temps

pour assumer l’ensemble de la demande de soins potentiels, les

rhumatologues libéraux devront donc se recentrer sur la part de

leur activité qui mobilise le plus leurs connaissances spécifiques,

c’est-à-dire la consultation en accès indirect.

Le médecin rhumatologue doit-il accepter la fonction

de médecin traitant ?

Cela peut se discuter pour un patient atteint d’une affection rhumato-

logique de longue durée, à l’exclusion de toute autre pathologie.

Dans ce cas de figure, le rhumatologue bénéficie du forfait annuel

de 40 euros, et ses consultations (en secteur 1) devront être cotées

CS + MPC = 25 euros, puisque la MCS est réservée au praticien

qui reçoit un malade adressé par son médecin traitant pour des soins

itératifs. L’intérêt essentiel est donc que le rhumatologue est sûr

d’avoir l’initiative du protocole de soins.

Mais il est clair que, en dehors de ce cas particulier, le rhumato-

logue n’a aucun intérêt à accepter le rôle de médecin traitant, et

à s’imposer par là des contraintes tarifaires (l’impossibilité de factu-

rer un dépassement autorisé), des contraintes en termes de perma-

nence de soins, probablement à terme des contraintes administra-

tives en ce qui concerne la tenue du dossier médical personnel, et

enfin un sérieux risque de se laisser entraîner en dehors de son

domaine de compétences.

Dans quel délai devons-nous recevoir un patient adressé

par le médecin traitant ?

Bien évidemment, notre déontologie nous impose de recevoir dans

les délais les plus brefs la vraie urgence médicale attestée par

l’appel du médecin traitant, mais c’est un cas relativement peu

fréquent dans notre spécialité.

En dehors de cette situation, nous devons recevoir les malades

adressés par le médecin traitant “dans des délais compatibles avec

leur état de santé et sans discrimination dans la prise de rendez-

vous”.

Il est clair que les délais moyens observés dans l’étude de 2003 (2),

qui étaient de 15 jours pour la rhumatologie libérale et de 41 jours

pour la rhumatologie hospitalière, sont d’ores et déjà largement

dépassés dans certaines régions peu médicalisées, et ne peuvent

que s’allonger pour des raisons démographiques.

Qu’en est-il du risque de conflit sur la protocolisation de l’ALD ?

C’est un des sujets de préoccupation de nos malades atteints de

ces affections, mais c’est une crainte qui reste très théorique. Rares

sont les médecins généralistes qui ne tiendront pas compte de

l’avis du rhumatologue dans la protocolisation du suivi d’une affec-

tion rhumatologique de longue durée.

À supposer qu’il y ait conflit entre le rhumatologue et le médecin

généraliste, ce sera au malade d’arbitrer en changeant de médecin

traitant, comme il en a la liberté, ou en changeant de rhumatologue

s’il a plus confiance dans son médecin traitant.

Et dans l’hypothèse où il y aurait conflit sur la protocolisation de

l’ALD entre le médecin traitant et le médecin-conseil, ce conflit

serait, comme tout conflit de cette nature, réglé par l’expertise confiée

à un expert choisi conjointement par le médecin-conseil et le méde-

cin traitant ou, à défaut d’accord dans un délai d’un mois, par le direc-

teur de la DASS (article R 141 du code de la Sécurité sociale).

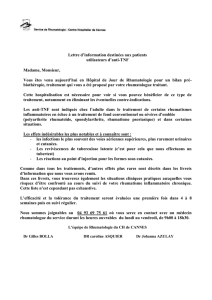

Reste enfin le cas où, en raison de l’aggravation de la maladie, le

rhumatologue aura pris l’initiative de modifier le protocole de soins

en introduisant un traitement qui n’était pas initialement prévu

(anti-TNFα,par exemple). Le médecin-conseil peut éventuelle-

ment s’y opposer. Il faut savoir qu’en cas de préjudice subi par le

malade, la responsabilité civile du praticien qui se sera opposé aux

ÉDITORIAL

La Lettre du Rhumatologue - n° 315 - octobre 2005

5

soins sera clairement engagée. Or, les médecins-conseils sont cultu-

rellement peu enclins à assumer ce genre de responsabilité. Si le

malade se voyait cependant opposer un tel refus, il lui reviendrait

d’écrire au président de la Caisse d’assurance maladie de son

ressort afin qu’il saisisse la Commission de recours amiable. Si

le litige persistait malgré tout, il lui faudrait, dans un délai de deux

mois après justification du refus, saisir le tribunal des affaires de

sécurité sociale (article R 142 et suivant du code de la Sécurité

sociale).

Quel avenir pour la réforme ?

Du côté des syndicats non signataires de la Convention, la critique

est acerbe, et le pessimisme de rigueur. Mais ils sont là dans leur

rôle. Du côté du gouvernement et des caisses, on affiche un opti-

misme de rigueur, mais ils sont eux aussi dans leur rôle. On est

mieux rassuré par l’optimisme mesuré de la Mutualité et des éco-

nomistes de la santé.

Cependant, nos préoccupations restent nombreuses. Il est probable

que la réforme a été insuffisamment financée, si tant est qu’on puisse

parler de “financement” s’agissant d’une dépense supplémentaire

acceptée au-delà d’un déficit existant. Ainsi, par exemple, pour

la généralisation de l’acte de consultant à tous les spécialistes, la

dépense prévue est de 50 millions d’euros, ce qui représente envi-

ron 100 actes par an pour chaque spécialiste concerné.

Certes, certaines spécialités n’ont quasiment pas d’acte de consul-

tant, mais rappelons que les rhumatologues libéraux ont 38 % d’ac-

cès indirect en moyenne (mais qui ne répondent pas tous aux cri-

tères de l’acte de consultant) et qu’ils font en moyenne 4 100 actes

par an, dont 2 800 consultations (6).

Il est donc très probable que ce financement a été sous-estimé, et

il y a tout lieu d’avoir les mêmes craintes au sujet de la CCAM.

On peut espérer sans en être sûr que les économies attendues sur

les prescriptions, notamment avec un meilleur respect de l’ordon-

nancier bizone, permettront d’estomper ces erreurs d’appréciation.

En tout cas, toute avancée sur une nomenclature des actes cliniques

plus formelle et plus satisfaisante, légitimement souhaitée par les

rhumatologues, est clairement subordonnée à la réussite écono-

mique de la réforme.

■

Bibliographie

1. Lebrun P, Bouée S. Étude sur les actes cliniques en rhumatologie en vue de la

création d’une nomenclature des actes cliniques. Le Livre blanc de la rhumatolo-

gie française.

2. Trehony A, Pennognon L. La consultation rhumatologique et le profil des

malades hospitalisés. Le Livre blanc de la rhumatologie française.

3. JO N° 190 du 17 août 2004, p. 14598 et suivantes.

4. Bertrand X, Bas P. Projet de décret relatif aux “contrats responsables”.

Archives des communiqués de presse du gouvernement. Paris, 29 juin 2005.

5. Dougados M, Lavie F. Démographie : état des lieux et prospective. Le Livre

blanc de la rhumatologie française.

6. Le Secteur libéral des professions de santé en 2002. Caisse nationale d’assu-

rance maladie des travailleurs salariés. Direction des statistiques et études, 26-

50, avenue Pr André-Lemierre, 75986 Paris Cedex 20.

ÉDITORIAL

14-17 novembre 2005

San Diego

Tous les jours, recevez les temps forts du congrès

sur votre messagerie électronique où un lien hypertexte

vous permettra très facilement d’accéder au compte-rendu

présenté sous forme de brèves et de courtes interviews d’experts.

Vous pouvez également vous connecter sur le site

(adresse ci-dessous) pour recevoir ces informations.

Vous désirez :

• recevoir directement le journal en ligne :

contactez [email protected]

• accéder au site :

connectez-vous à partir

du 14 novembre 2005 sur

www.vivactis-media.com/congres/acr2005.htm

1

/

4

100%