Lire l'article complet

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2009

66

66

dossier thématique

Coordinateur : S. Choquet

Les lymphomes cérébraux

primitifs chez le sujet

immunocompétent

Primary central nervous system lymphoma in immuno-

competent patients

C. Soussain*, K. Hoang-Xuan**

* Centre René-Huguenin,

hématologie clinique, Saint-Cloud.

** Fédération de neurologie Mazarin,

hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris.

R

ÉSUMÉ

Les lymphomes primitifs cérébraux

♦

(LCP) bénéfi cient actuellement d’un

intérêt croissant, dont témoigne

l’abondante littérature couvrant le champ

de la clinique et de la biologie, en raison

de l’augmentation de leur incidence

chez les patients immunocompétents

et de l’amélioration des résultats

thérapeutiques. Ils se différencient

des lymphomes malins non hodgkiniens

systémiques par leur évolution quasi

confi née au système oculo-cérébro-

méningé et par leur pronostic péjoratif en

partie lié à la mauvaise biodisponibilité

des chimiothérapies à travers la barrière

hémato-encéphalique.

Les traitements standard actuels

combinant une chimiothérapie

comportant du méthotrexate à haute

dose et une radiothérapie encéphalique

permettent d’obtenir des taux de réponse

de l’ordre de 90 %, entravés par un risque

de rechute d’environ 50 %, aboutissant à

une survie médiane entre 24 et 55 mois

(20 à 40 % de survivants au-delà de

5 ans). Ces traitements exposent les

patients à un risque – vraisemblablement

sous-estimé car encore trop mal étudié

– de toxicité neurologique retardée et

pouvant être fatale dans les cas les plus

sévères. Ainsi, dans la population âgée

(> 60 ans), particulièrement exposée, un

consensus se forme pour surseoir à la

radiothérapie ou la différer en cas de

réponse à une chimiothérapie première.

De nombreux progrès thérapeutiques

restent à faire, tant pour améliorer les

résultats thérapeutiques en diminuant

le risque de rechute que pour diminuer

la toxicité cérébrale des traitements.

La place des anticorps monoclonaux,

de la chimiothérapie intrathécale, de

la radiothérapie encéphalique et de

la chimiothérapie intensive n’est pas

totalement défi nie.

De nombreuses études biologiques,

limitées par la rareté des prélèvements

provenant généralement de biopsies

stéréotaxiques, sont en cours pour tenter

de mieux comprendre la physiopathogénie

des LCP, en particulier la question de

l’origine de la cellule lymphomateuse en

cause et celle de sa transformation.

Mots-clés : Lymphome – Système nerveux

central.

Keywords: Lymphoma – Central nervous

system.

L

es lymphomes primitifs cérébraux (LCP) sont

des lymphomes malins extranodaux locali-

sés dans le cerveau, la moelle épinière, les

méninges ou l’œil, à l’exclusion de toute localisa-

tion systémique. L’incidence des LCP est estimée

aux États-Unis à 5/10

6

cas par an. Ils représentent

en France environ 3 % des tumeurs primitives du

système nerveux central (SNC), selon un recense-

ment prospectif du registre de l’Association des

neuro-oncologues d’expression française (Anocef)

[1], et environ 1 à 2 % des lymphomes malins non

hodgkiniens (LNH). L’incidence est estimée en

6767

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2009

Les lymphomes cérébraux primitifs chez le sujet immunocompétent

France à 300 nouveaux cas par an. Elle diminue

dans la population des patients immunodéprimés,

mais continue d’augmenter dans la population

immunocompétente. Les LCP sont actuellement

individualisés au sein des LNH dans la nouvelle

classifi cation de l’OMS (2).

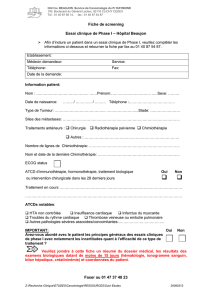

DIAGNOSTIC ET BILAN D’EXTENSION

Présentation clinique ✔

Les LCP se manifestent le plus souvent par

des signes neurologiques focaux, mais des

troubles du comportement sont relativement

fréquents. Les crises d’épilepsie sont plus

rares que lors des autres tumeurs cérébrales

en raison de la moindre fréquence des loca-

lisations corticales (tableau I). Une atteinte

oculaire est présente au diagnostic dans 10

à 20 % des cas, parfois asymptomatique.

L’atteinte de la moelle épinière ou méningée

primitive isolée est beaucoup plus rare.

Présentation radiologique ✔(fi gure)

L’imagerie cérébrale par TDM ou IRM montre

typiquement des lésions uniques ou multiples

profondes périventriculaires, prenant le contraste

de manière homogène. Cependant, des présen-

tations atypiques peuvent simuler des maladies

infl ammatoires telles que la sarcoïdose ou la

sclérose en plaque, l’encéphalomyélite aiguë

démyélinisante (ADEM) ou d’autres tumeurs

cérébrales (méningiomes, gliomes malins, métas-

tases cérébrales). Le diagnostic radiologique

est particulièrement diffi cile en cas de lésions

infi ltrantes non rehaussées par le produit de

contraste qui existent dans 10 % des cas. Dans les

présentations atypiques, la spectroscopie-IRM

et les séquences de perfusion peuvent appor-

ter des arguments en faveur d’une localisation

cérébrale d’un LNH.

Diagnostic pathologique ✔

L’examen anatomopathologique reste indispen-

sable, le plus souvent sur un prélèvement tumoral

obtenu par biopsie stéréotaxique. La biopsie

cérébrale peut être évitée lorsque des cellules

lymphomateuses sont retrouvées dans le liquide

céphalorachidien(LCR) [10 à 30 % des cas] ou dans

un prélèvement de vitré. Les examens nécessai-

res au diagnostic et au bilan d’extension sont

résumés dans le tableau II, p. 68.

La quasi-totalité des LCP sont des LNH diffus

à grandes cellules B, avec un angiotropisme

Tableau I. Présentations cliniques au diagnostic.

Signes cliniques Fréquences (%)

Défi cits focaux 50

Troubles cognitifs et psychiatriques 25-50

Hypertension intracrânienne 20

Crise d’épilepsie 10

Atteinte oculaire (uvéite) 10-20

Figure. Présentations radiologiques.

A. IRM axiale. Séquences T1 avec gadolinium : masse temporale gauche rehaussée

par le gadolinium.

B. IRM axiale. Séquences T1 avec gadolinium : aspect de ventriculite.

C. IRM axiale. Séquence FLAIR (C1) et séquence T1 avec gadolinium (C2) : forme infi ltrante

avec multiples lésions hyperintenses sur la séquence FLAIR, sans rehaussement sur la

séquence T1-gadolinium.

A

C1

B

C2

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2009

68

68

dossier thématique

Coordinateur : S. Choquet

caractéristique. Exceptionnellement sont retrouvés

des LCP à cellules T, voire des LNH de bas grade

à cellules B. Dans le LCR et le vitré, le diagnostic

cytologique peut être diffi cile en raison de la pau-

cité cellulaire. L’immunomarquage et la recher-

che de clonalité peuvent aider au diagnostic. Le

dosage de l’IL-10 est intéressant dans le vitré, et

son taux élevé bien corrélé à l’origine lymphoma-

teuse de l’uvéite.

L’infi ltration tumorale n’est pas limitée aux lésions

prenant le contraste visibles en IRM : celles-ci

correspondent à une zone tumorale où la barrière

hématoméningée (BHE) est rompue, mais qui ne

refl ète pas la dissémination largement étendue

à tout le parenchyme cérébral, bien démontrée

par des études autopsiques.

CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES

ET PATHOGÉNIE

Le virus d'Epstein-Barr (EBV) n’est impliqué que

dans les LCP des patients immunodéficients.

Les LCP, majoritairement des lymphomes diffus à

grandes cellules B, se distinguent de leurs équiva-

lents anatomopathologiques systémiques par leur

tropisme cérébral et leur pronostic péjoratif. Le

SNC, considéré comme un organe immunoprivilégié

car dépourvu de cellules dendritiques et d’un

système lymphatique conventionnel, est toutefois

le siège d’un trafi c de lymphocytes B et T entre le

SNC et la circulation systémique (3). Cependant,

l’origine de la cellule lymphomateuse et le lieu de

la transformation maligne du lymphocyte B (dans

le SNC, ou en dehors du SNC ?) restent inconnus.

Pour tenter d’expliquer le confi nement des LCP

au SNC, quelques études suggèrent un rôle des

chémokines et de leurs récepteurs exprimés par

les cellules tumorales, l’endothélium vasculaire

cérébral et les cellules du micro-environnement

cérébral (4).

Le mauvais pronostic des LCP s’explique en

partie par la mauvaise biodisponibilité des

chimiothérapies dans le SNC, et peut-être par

des caractéristiques biologiques de la cellule

lymphomateuse elle-même. La petite taille des

prélèvements tumoraux et leur “contamination”

par du tissu cérébral sain compliquent les étu-

des biologiques des LCP. Les études d’expres-

sion génomiques divergent dans leur défi nition

de la “signature des LCP”, mais s’accordent

pour montrer que les LCP expriment des carac-

téristiques à la fois des centres germinatifs

(CG) et des cellules B activées, se traduisant par

un phénotype de type CD19+, CD20+, CD10–, bcl6+,

CD138–, IgM/D+ et MUM+ (5). La cellule tumorale

semble dériver d’une cellule B postcentre germina-

tif (4). Une étude du profi l d’expression des miRNA

(6) a montré une augmentation signifi cative de

l’expression du MiR-17-5p dans les LCP par rapport

aux LNH nodaux et testiculaires, indépendamment

du caractère CG ou non CG, suggérant une spéci-

fi cité de la cellule lymphomateuse des LCP.

Les délétions du 6q, plus souvent observées dans

les LCP que dans les lymphomes systé miques,

pourraient impliquer le gène suppresseur de

tumeur PTPRK dans leur pathogénie (7). La perte

du chromosome 6q serait associée à un pronostic

défavorable (7). Une étude d’hybridation géno-

mique comparative (8) a montré une association

entre les LCP, une perte du 6p21.32-p25.3 et un

gain du 12q15, impliqués respectivement dans

la réponse immunitaire antitumorale (pertes

de l’HLA-DQ, HLA-DR) et les voies d’apoptose

(MDM2 et YEATS4, gènes candidats associés à

p53). L’activation de proto-oncogènes secon-

daires aux mutations hypersomatiques plus fré-

quentes dans les LCP et l’activation du système

NF-κb sont potentiellement impliquées dans

la physiopathologie des LCP (4). Les cellules

du micro-environnement, et en particulier les

astrocytes, pourraient aussi jouer un rôle dans

la survie des cellules malignes par expression de

BAFF (B-cell activating factor of the TNF family)

[4]. Les données biologiques restent toutefois

très fragmentaires.

Tableau II. Bilan diagnostique et d’extension.

Bilan SNC

IRM cérébrale sans et avec injection (± séquence de perfusion/spectro-IRM)

Ponction lombaire

(cytologie, immunomarquage, recherche de clonalité par PCR)

Examen ophtalmologique avec examen à la lampe à fente

Vitrectomie en cas d’uvéite

(cytologie, dosage IL-10, immunomarquage, recherche de clonalité par PCR)

Biopsie stéréotaxique

Bilan systémique

Sérologie VIH

LDH

TDM thoraco-abdomino-pelvien

Échographie testiculaire chez l’homme

± PET scan (pour détecter des atteintes systémiques occultes

Biopsie ostéomédullaire

>>>

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2009

70

70

dossier thématique

Coordinateur : S. Choquet

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

La chirurgie n’a qu’un rôle diagnostique dans cette

pathologie très infi ltrante, chimio- et radiosen-

sible. Les problèmes thérapeutiques des LCP sont

multiples. Outre les caractéristiques biologiques

propres à la tumeur (voir ci-dessus), qui semblent

conférer un pronostic péjoratif aux LCP au sein

des LNH à grandes cellules B, la biodisponibilité

des chimiothérapies dans le SNC est entravée par

la BHE caractérisée par des jonctions intercel-

lulaires serrées, une forte expression de la Pgp

et de nombreux mécanismes d’effl ux cellulaires

(9). Enfi n, la toxicité sur le SNC induite par les

traitements est un facteur limitant essentiel à

considérer dans les choix thérapeutiques en rai-

son de sa gravité potentielle, en particulier chez

les personnes âgées (> 60 ans), qui représentent

la moitié de la population de patients.

Nous faisons ici une synthèse de la prise en charge

thérapeutique actuelle des lymphomes cérébraux

primitifs (pour revue générale détaillée [10]).

Facteurs pronostiques ✔

L’âge et l’indice de performance status (PS) sont les

facteurs pronostiques les plus souvent identifi és,

bien que le PS soit parfois diffi cile à coter en raison

des troubles neurologiques liés à la tumeur. D’autres

facteurs ont été proposés, tels que les LDH, la pro-

téinorachie et l’atteinte des structures cérébrales

profondes, mais nécessitent d’être confi rmés.

Traitements de première ligne ✔

Traitement standard combiné

Le traitement de référence actuel est un traite-

ment associant une chimiothérapie à base de

méthotrexate (MTX) à haute dose (≥ 3 g/m2) suivie

d’une radiothérapie cérébrale (10). La médiane de

survie avec ce type de traitement se situe entre 2

et 4 ans, avec une survie à 5 ans comprise entre

20 et 40 %. La radiothérapie seule ne permet

d’obtenir qu’une médiane de survie courte de

10 à 12 mois et une survie à 5 ans inférieure à

50 %. L’adjonction d’une chimiothérapie classique

de type CHOP n’a pas amélioré ces résultats.

Questions thérapeutiques

Aucune étude de phase III n’ayant pu être conduite

à ce jour pour cette pathologie rare, de nombreuses

questions restent sans réponse.

Les rares phases II évaluant le MTX i.v. à haute

•

dose (3-5 g/m2) en monothérapie donnent des

résultats plutôt décevants plaidant en faveur

d’une polychimiothérapie. De nombreuses études

de phases II publiées, utilisant des combinaisons

différentes de chimiothérapies associées au MTX

i.v. à haute dose, rapportent des résultats relati-

vement similaires, mais diffi ciles à comparer en

l’absence d’essais contrôlés. Ainsi existe-t-il de

nombreux protocoles basés sur l’expérience de

centres ou de groupes experts en France (Anocef,

Gela, Goelams) et à travers le monde (MSKCC de

New York, MGH de Boston, etc.).

La place de la chimiothérapie intrathécale

•

prophylactique demeure très controversée. Une

étude allemande a montré de façon intrigante une

diminution du taux de réponses et une augmen-

tation des rechutes parenchymateuses lorsque

la prophylaxie neuroméningée a été supprimée

du protocole (11). D’autres études rétrospectives

n’ont pas montré d’impact sur la survie globale

de la chimiothérapie intrathécale quand elle était

associée à une chimiothérapie i.v. à base de MTX

à haute dose (12).

Les modalités et la place de la radiothérapie

•

cérébrale (délivrée après la chimiothérapie à base

de MTX pour des raisons de tolérance) restent dis-

cutées. Les doses sont habituellement comprises

entre 20 et 55 Gy sur l’encéphale in toto avec ou

sans surdosage sur le lit tumoral. Le protocole

le plus souvent utilisé en pratique est une RT de

l’encéphale in toto à 40 Gy sans surdosage. La

diminution de la dose ou la suppression de la

radiothérapie cérébrale dans le but de diminuer

la neurotoxicité restent un sujet très controversé

car elles semblent exposer à une plus grande

incidence de rechute, avec un impact variable,

selon les études, sur la survie globale (10).

Traitement du sujet âgé (> 60 ans)

Contrairement au sujet jeune, la suppression de

la RT systématique dans le traitement de première

ligne des LCP du sujet âgé fait aujourd’hui l’objet

d’un large consensus en raison de la gravité et

de la fréquence de la toxicité neurologique des

traitements combinés dans cette population.

De nombreuses études rapportent une effi ca-

cité similaire à celle du traitement combiné en

termes de survie, avec une nette réduction de la

neurotoxicité (10). La chimiothérapie optimale, qui

doit comporter au moins du MTX à haute dose,

reste toutefois à défi nir.

Alternatives thérapeutiques

Chimiothérapies conventionnelles seules

Une étude allemande a rapporté des résultats

encourageants avec un protocole de chimio-

7171

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2009

Les lymphomes cérébraux primitifs chez le sujet immunocompétent

thérapie seule (13) par voie systémique. Une étude

de l’Anocef dédiée aux sujets jeunes (< 60 ans)

suggère une diminution de l’intervalle libre de

progression par rapport à ce qui est rapporté avec

les traitements combinés, mais avec une survie

globale comparable, ce qui suggère une effi cacité

des traitements de rattrapage, et en particulier de

la chimiothérapie intensive, fréquemment utilisée

lors de la rechute (14).

D’autres équipes pratiquent des chimiothéra-

pies intra-artérielles avec ouverture de la BHE par

injection intra-artérielle de mannitol et obtiennent

des résultats qui semblent comparables à ceux

des traitements combinés. Cette technique néces-

site néanmoins des équipes spécialisées.

Rituximab

Par analogie avec les LNH systémiques à cellules B,

le rituximab est en cours d’essai dans les LNH

encéphaliques. La taille (145 kD) de cet anticorps

monoclonal est un obstacle théorique à son pas-

sage à travers la BHE, peut-être contourné par sa

longue demi-vie. L’injection intraveineuse de rituxi-

mab s’est montrée effi cace dans un modèle de LNH

encéphalique murin (15). Une étude américaine

de phase II associant du rituximab à une chimio-

thérapie comportant du MTX à haute dose rap-

porte des résultats thérapeutiques à court terme

encourageants, mais l’adjonction de rituximab,

utilisé à la dose de 500 mg/m2, semble augmenter

l’incidence et la profondeur des neutropénies (16).

Les injections intrathécales de rituximab (10-40 mg)

sont faisables et bien tolérées en cas d’atteinte

méningée, avec un taux de réponse objective

encourageant sur de très petites séries (17).

Chimiothérapie intensive avec support

hématopoïétique

Plusieurs études ont évalué la chimiothérapie

intensive (CI) avec support hématopoïétique dans

les LCP en première ligne, en utilisant soit une CI

de type BEAM (BCNU, étoposide, cytarabine, mel-

phalan), soit du thiotépa associé à du busulfan

ou à du BCNU. Il semble que les CI comportant

du thiotépa soient supérieures au BEAM (10, 18).

Cependant, le rôle propre de la CI reste diffi cile à

évaluer car, dans la quasi-totalité de ces études

de phase II, la CI était suivie d’une irradiation

encéphalique.

Traitement de deuxième ligne ✔

Environ un tiers des patients restent réfractaires au

traitement de première ligne, et environ la moitié

des patients en rémission complète ont un risque

de rechute. Des résultats encourageants en situa-

tion d’échec primaire ou de rechute ont été obtenus

avec une chimiothérapie intensive avec support

hématopoïétique (19), avec une survie sans pro-

gression et une survie globale respectivement

de 41 et 58 mois après la CI. Les chimiothérapies

conventionnelles avec témozolomide, topotécan,

carboplatine intra-artériel, cytarabine à haute dose

et ifosfamide (10) sont potentiellement actives

dans les LCP en rechute, avec un taux de réponse

objective allant de 26 à 37 %, et une survie sans

progression à un an comprise entre 13 et 22 %.

Chez les patients non antérieurement irradiés,

la radiothérapie de l’encéphale au moment de la

rechute permet d’obtenir un taux de réponse de

70 %, mais avec une médiane de survie entre 11

et 16 mois (10). L’effi cacité de la radio-immuno-

thérapie, avec un anti-CD20 couplé à l’indium-111

ou à l’yttrium-90, est très limitée.

Évolution

L’évolution des LCP est principalement loco-

régionale, avec des rechutes confi nées dans le

parenchyme cérébral, les méninges et l’œil. Des

rechutes systémiques sont observées dans 7 à

10 % des séries.

Le problème de la toxicité neurologique

des traitements des LCP

La complication la plus redoutée du traitement

des LCP est la neurotoxicité centrale retardée. Elle

peut se manifester dès le troisième mois après

la fi n des traitements. Elle se caractérise par des

troubles de l’attention, de la mémoire, une ataxie

et des troubles urinaires, et peut évoluer dans ses

formes graves vers une démence pouvant être

fatale. Cette démence se différencie des démences

de type Alzheimer par son atteinte de type sous-

cortical, identifiée par une batterie de tests

neuropsychologiques adaptés et plus complets

que le MiniMental Status Examination (MMSE),

pratique mais très insuffi sant, car sous-évaluant

les troubles sous-corticaux. Le risque de neu-

rotoxicité retardée augmente signifi cativement

avec l’âge des patients, atteignant, dans l’ex-

périence du MSKCC après un suivi médian de

115 mois, 75 % des patients de plus de 60 ans

et 26 % des patients plus jeunes (20). En réalité,

ces chiffres ne représentent que les atteintes les

plus graves, sous-estimant, en l’absence d’études

neuro psychologiques prospectives, les troubles

cognitifs moins sévères mais pouvant gêner l’acti-

vité quotidienne et la qualité de vie des patients.

Il semble que les domaines risquant le plus d’être

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%