A n g i o l o g i e ... Types de cathéters

Angiologie et cancer (III)

Act. Méd. Int. - Angiologie (15) n° 7, septembre 1999 118

Types de cathéters

Globalement, deux types de matériels

sont utilisés :

– soit des cathéters de type Hickman ou

Broviac. Ces cathéters sont constitués

de silastique (gomme siliconée impré-

gnée de baryum). Ils existent en diffé-

rentes tailles : pédiatriques ou adultes et

peuvent être à simple ou double lumière ;

– soit des chambres implantables utilisées

maintenant depuis une vingtaine d’an-

nées. Les chambres sont généralement

construites en titane ou en plastique et

comprennent un diaphragme en silicone

accessible à des ponctions répétées au

moyen d’aiguilles de Huber.

Sélection du site et du cathéter

Le choix entre cathéter externe et

chambre implantable dépend bien enten-

du avant tout des habitudes des équipes,

mais aussi du type de traitement à réali-

ser. Une chimiothérapie conventionnelle

prolongée sera aisément réalisable à l’aide

d’une chambre implantable. Un traite-

ment plus intensif impliquant une nutri-

tion parentérale, la transfusion fréquente

de produits sanguins ou des prélèvements

sanguins répétés lui feront préférer un

cathéter externe.

De même, le risque éventuel de déplace-

ment d’une aiguille de Huber avec fuite

de l’agent cytotoxique hors de la loge du

boîtier de perfusion peut faire préférer la

pose d’un cathéter externe pour des per-

fusions prolongées de substances poten-

tiellement toxiques. De toute façon, en

cas de perfusion prolongée, les aiguilles

de Huber doivent être utilisées de façon

adéquate, en bonne position et contrôlées

à intervalles réguliers.

La pose de ces accès vasculaires est par-

fois effectuée chez des patients pour

lequel le traitement a déjà débuté. Un

grand nombre d’agents cytotoxiques

entraîne une baisse transitoire mais par-

fois profonde (proche de l’aplasie médul-

laire) des éléments figurés du sang, dont

la conséquence est un risque infectieux et

hématologique, le plus souvent de courte

durée. La période de chute des chiffres

globulaires (nadir) doit donc être prise en

compte lors du choix de la date de mise

en place. Un retour à un compte de neu-

trophiles supérieur à 1 500/ml, significa-

tif d’une immunocompétence correcte,

autorise la pose d’un cathéter dans de

bonnes conditions. La thrombopénie, fré-

quente chez ces patients, n’est pas une

contre-indication absolue à la pose de ce

type d’appareil, à condition qu’un chiffre

supérieur à 50 000/ml soit maintenu pen-

dant la période péri-opératoire.

Le choix du site d’insertion doit prendre

en compte les antécédents du patient.

L’implantation doit être réalisée dans la

mesure du possible en peau saine, non

irradiée, n’ayant pas fait l’objet d’une chi-

rurgie avec volet.

L’ intégrité de l’anatomie vasculaire doit

être évaluée en cas de tumeur envahissant

ou comprimant le médiastin ou les creux

susclaviculaires, ou en cas de radiothéra-

pies antérieures. Une imagerie thoracique

peut être réalisée par doppler, voire par

angiographie.

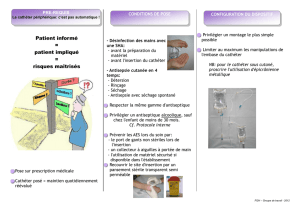

Technique d’insertion

La pose de ces cathéters et chambres

implantables se fait au bloc opératoire

dans des conditions optimales d’aseptie.

Ils sont posés dans la majorité des cas

sous anesthésie locale.

Une incision est réalisée au niveau du

sillon deltopectoral et on dissèque la

veine céphalique pour introduire un

cathéter qui va être poussé jusqu’au

niveau de la veine cave supérieure sous

contrôle radiologique. Si la veine cépha-

lique est de faible calibre, le cathéter est

mis dans la veine jugulaire externe ou

interne. Les cathéters de Broviac et

Accès veineux en

oncologie

V. Andriambolona, S. Piperno-Neumann,

J.F. Morère*

Une grande partie des

agents cytotoxiques utilisés

en chimiothérapie anticancé-

reuse nécessite une administra-

tion parentérale. Certains tels

que les alcaloïdes de la per-

venche ou les anthracyclines

sont vésicants et nécessitent une

administration intraveineuse

stricte. De plus, la chimiothérapie

anticancéreuse est administrée

en règle sur une période de plu-

sieurs mois. Un abord veineux

facilement accessible et fiable

est donc une des conditions

essentielles à la réalisation

d’une chimiothérapie antican-

céreuse optimale.

* Service d’oncologie médicale, CHU

Avicenne, Bobigny.

119

Hickman sont tunnélisés sous la peau et

l’extrémité externe est suturée à la peau

entre le sternum et le mamelon.

On procède de la même façon pour les

boîtiers de perfusion et les chambres

implantables sont, en revanche, placées

dans une logette cutanée à proximité du

site d’insertion veineuse.

Entretien du cathéter

L’entretien régulier de ces cathéters est

nécessaire pour leur assurer une longue

durée de vie. La fréquence de l’hépari-

nisation et la quantité d’héparine utili-

sée diffèrent selon les équipes.

Habituellement, les cathéters externes

sont héparinés tous les jours quand ils

ne sont plus utilisés, tandis que pour les

chambres implantables une héparinisa-

tion mensuelle suffit.

Dans le service, nous utilisons de l’hé-

parine à la dose de 500 UI/5 ml et tous

les mois.

Complications

Plusieurs complications peuvent être

observées chez les patients porteurs de

cathéters. Les plus importantes sont :

Obstruction du cathéter

Elles sont dues à une malposition du

cathéter, soit à une obstruction de la

lumière par des précipitations médica-

menteuses et/ou par des produits san-

guins. On les reconnaît facilement par

l’impossibilité de perfuser. Une radio-

graphie thoracique permet de voir une

malposition du cathéter. Si le cathéter

est en place, il s’agit d’une observation

de la lumière nécessitant des agents

thrombolytique pour la désobstruction.

L’administration de 250 000 UI d’uro-

kinase dans 150 ml de soluté glucosé

pendant 90 min permet de lever l’oc-

clusion dans 90 % des cas selon

Tschirhart J.M. et coll. (1).Deux milli-

litres d’urokinase à la concentration de

2500 à 5 000 UI/ml, administrés dans la

lumière du cathéter puis laissés pendant

30 min à 2 heures est aussi efficace

selon Gillius H. et coll. (2).

L’activateur tissulaire du plasminogène

(t-PA) a aussi été utilisé avec succès

pour la désobstruction des cathéters (3).

Dans le service, nous utilisons un milli-

litre d’urokinase à la concentration de

5000 UI/ml.

Thromboses veineuses

La présence d’un cathéter dans la veine

sous-clavière est un facteur prédispo-

sant au développement d’une thrombose.

Il s’agit souvent d’une thrombose de la

veine sous-clavière ou axillaire.

L’incidence de thrombose veineuse est

plus élevée chez les patients dont le

taux d’hémoglobine est supérieur à

12,7 g/dl et chez les patients porteurs

d’adénocarcinome bronchique que chez

les patients porteurs de carcinome épi-

dermoïde bronchique, de l’œsophage

ou ORL (5, 6).La fréquence des embo-

lies pulmonaires est d’environ 12 %

dans ce cas de thrombose (4).

Dans une étude réalisée dans le service,

sur 185 malades recevant une chimio-

thérapie par l’intermédiaire d’une

chambre implantable, 16 (8,6 %) ont

développé une thrombose veineuse

jugulaire ou sous-clavière (7).

La plupart de ces thromboses sont

asymptomatiques. Le tableau clinique

complet associe des douleurs, une cir-

culation veineuse collatérale et un

œdème inflammatoire du bras homola-

téral au cathéter. Un échodoppler vei-

neux confirme le diagnostic. Le cathé-

ter doit être enlevé si on ne l’utilise

plus. Certains auteurs chez les patients

asymptomatiques préconisent unique-

ment l’ablation du cathéter et sur-

veillance simple (8).D’autres auteurs

mettent en garde contre le risque d’une

embolie pulmonaire (9). Une héparino-

thérapie par voie systémique est néces-

saire d’emblée. L’échodoppler confir-

mera si l’extrémité du cathéter est

thrombosée. Dans ce cas et/ou si les

signes cliniques ne s’amendent pas

sous héparinothérapie, l’ablation du

cathéter peut alors être discutée et

recommandée.

Du fait de la fréquence des thromboses

veineuses associées au cancer, les

patients “à risque”, tels ceux qui reçoi-

vent de l’hormonothérapie, peuvent

recevoir un traitement anticoagulant

préventif ou antiagrégant (7).

Infections du cathéter

Elles sont plus fréquentes chez les

patients porteurs de cathéter externe

que chez ceux porteurs de chambre

implantable. Elles surviennent souvent

au moment du nadir des globules

blancs. Il existe trois types d’infection :

– infection locale qui se manifeste par

un érythème et une induration cutanée

sans syndrome infectieux. Elle est sou-

vent due au Staphylococcus epidermidis

(10, 11).Un traitement local et une

antibiothérapie systémique suffisent

pour enrayer cette infection (12-14) ;

– infection du cathéter ou de la

chambre implantable. Elle se manifeste

par une suppuration voire une cellulite

au niveau de la chambre ou au niveau

du point de suture du cathéter externe.

Cette symptomatologie s’accompagne

d’un syndrome infectieux. Le germe

responsable est souvent le Pseudomonas.

Une antibiothérapie systémique est ins-

tituée et on procède à l’ablation du

cathéter et de la chambre (15) ;

– septicémie dont le point de départ est

le cathéter.Elle se manifeste par un

syndrome infectieux sans point d’appel

clinique. Les hémocultures prélevées

sur les veines périphériques et sur le

cathéter confirment le diagnostic. Dans

une étude réalisée dans le service, sur

1496 malades ayant reçu une chimio-

thérapie par l’intermédiaire d’un boîtier

Act. Méd. Int. - Angiologie (15) n° 7, septembre 1999 120

de perfusion implanté, 94 patients

(6 %) ont eu de la fièvre associée à des

hémocultures positives (16).

Parmi eux, 18 (19 %) ont eu une infec-

tion liée à la chambre.

Les caractéristiques de ces sepsis reliés

au cathéter ont pu être mieux précisés

dans une étude prospective multicen-

trique de cohorte réalisée dans douze

hôpitaux de l’Assistance publique hôpi-

taux de Paris. Dans cette étude, l’inci-

dence et les facteurs de risque ont été

évalués chez les patients atteints de

cancer et comparés à ceux de patients

immunodéprimés (VIH). Deux cent

cinquante-huit cathéters veineux, reliés

ou non à des chambres implantables,

ont été disposés chez 250 patients

atteints de cancer et 209 mis en place

chez 201 patients immunodéprimés. Un

suivi de la maintenance de ces cathéters

et de leurs complications a été réalisé

dans les six mois suivant leur pose. Les

patients étaient atteints de tumeur du

sein (35 %), des bronches (16 %), du

côlon (16 %), ORL (6 %) et avaient, en

majorité (94 %), une maladie très évo-

luée. Une neutropénie d’une durée

médiane de quinze jours a été observée

chez 24 % d’entre eux. Un sepsis relié

au cathéter, défini sur des critères cli-

niques et microbiologiques a été observé

chez 5 % de patients atteints de cancer

contre 31,6 % des patients immunodé-

primés. Les principaux germes isolés

consistaient en staphylocoques coagu-

lase négative (n = 45), Staphylococcus

aureus (n = 14), bacille gram négatif

(n = 22). Cette incidence de sepsis pour

1000 jours d’implantation était huit

fois moins fréquente chez les patients

atteints de cancer que chez les patients

immunodéprimés. Chez les patients

atteints de cancer, le risque infectieux

était plus élevé chez les patients ayant

un indice de Karnofsky bas (p = 0,001)

et chez les patients ayant eu une infec-

tion bactérienne dans le mois précédant

l’implantation du cathéter. Enfin, le

risque de complications est identique

dans les cathéters et les chambres

implantables (p = 0,63) (18). Dans ces

cas, en plus de l’antibiothérapie systé-

mique, l’ablation du cathéter est bien

entendu indiquée.

D’autres complications ont pu être

rapportées dans quelques cas, heureu-

sement rares

L’arythmie cardiaque est en général

consécutive à une malposition du cathéter

descendu trop bas au niveau de

l’oreillette.

Le déplacement du cathéter peut se

faire soit spontanément lors des mouve-

ments, soit dans le cadre d’un syndro-

me de Twidler ; le cathéter est alors

déplacé lors de palpations et de mas-

sages répétés de la zone du boîtier

implantable et du cathéter à la suite de

la gêne créée par ce corps étranger. En

cas de rupture du cathéter, une migra-

tion de celui-ci peut nécessiter son

extraction par des équipes de radiolo-

gistes interventionnels, voire par une

intervention chirurgicale. Une malposition

initiale peut être source de pneumothorax

et hémothorax, voire d’extravasation de

produit plus ou moins vésicant dans la

plèvre ou le médiastin lorsqu’elle passe

inaperçue avant l’utilisation de l’abord

veineux. Les complications cependant

sont relativement rares, eu égard à l’uti-

lisation de plus en plus répandue. Le

taux de complications des chambres

implantables est ainsi évalué dans une

étude récente à 0,23 pour 1 000 jours

d’utilisation. Ces accès périphériques

par chambres implantables semblent

diminuer l’anxiété et la douleur reliées

à l’accès veineux même si elles ne per-

mettent pas d’enregistrer une améliora-

tion significative de la qualité de vie

évaluée par le questionnaire du

Functional Living index Cancer (19).

Conclusion

La mise en place de procédés de perfu-

sion de longue durée apporte un

meilleur confort au patient sous chimio-

thérapie pour un cancer avancé. Une

vigilance constante de l’équipe soi-

gnante est cependant nécessaire pour

éviter la “banalisation” de l’abord vei-

neux afin de minimiser le risque de

complication.

Références bibliographiques

1. Tschirhart J.M., Rao M.K. : Mechanism

and management of persistent withdrawal

occlusion. Am. Surg., 1988, 54 : 326.

2. Gillius H., Rogers H.J., Johnson J. et coll. :

Is repeated flushing of Hickman catheter

necessary ? Br. Med. J., 1985, 290 : 1708.

3. Atkinson J.B., Bagnall H.A., Gomperts E. :

Investigational use of tissue plasminogen

activator (t-PA) for occluded central venous

catheters. J. Parenteral Enteral Nutr., 1990,

14 : 310.

4. Horattas M.C., Wright D.J., Fenton A.M. et

coll. : Changing concepts of deep venous

thrombosis of the upper extremity. Report of

series and review of litterature. Surgery,

1988, 104 : 561.

5. Anderson A.J., Krasnow S.H., Boyer M.W.

et coll. : Thrombosis : the major Hickman

catheter complication in patients with solid

tumor. Chest, 1989, 95 : 71.

6. Brismer B., Hardstetd C., Jacobson S. et

coll. : Reduction of catheter associated

thrombosis in parenteral nutritional by intra-

venous heparin therapy. Arch. Surg., 1982,

117 : 1196.

7. Morère J.F., Boaziz C., Israël L. :

Implantable infusion system and thoracic

venous thrombosis. Eur. J. Cancer Clin.

Oncol., 1987, 16, 31 : 1543.

8. Lokich J.J., Becker B. : Subclavian throm-

bosis in patients treated with infusion chemo-

therapy for advanced malignancy. Cancer,

1983, 52 : 1586.

Angiologie et cancer (III)

ABONNEZ-VOUS

ABONNEZ-VOUS

121

9. Brismar B., Hardstedt C., Jacobson S. :

Diagnosis of thrombosis by catheter phlebo-

graphy after prolonged central venous cathe-

terization. Ann. Surg., 1981, 194 : 779.

10. Press O.W., Ramsey P.G., Larson E.B. et

coll. : Hickman catheter infections in patients

with malignancies. Medicine, 1984, 63 : 189.

11. Schuman E.S., Winters V., Gross G.F.,

Haves J.F. : Management of Hickman catheter

sepsis. Ann. J. Surg., 1985, 149 : 627.

12. Harvey M.P., Frent R.J., Joshue D.E. et

coll. : Complications associed with indwel-

ling venous Hickman catheters in patients

with hematological disorders. Aust. Nzj.

Med., 1986, 16 : 211.

13. Raaf J.H. : Results from use of 826 vascu-

lar access devices in cancer patients. Cancer,

1985, 55 : 1312.

14. Benezra D., Kiehn T.E., Gold J.W.M. et coll. :

Prospective study of infections in indewelling

central venous catheters using quantitative

blood cultures. Am. J. Med., 1988, 85 : 495.

15. Flynn P.M., Van Hooser B., Gigliotti E. :

Atypical mycobacterial infections Hickman

catheter exit site. Pediatr. Infect. Dis. J., 1991,

10 : 510.

16. Dugdale D.C., Ransey P.G. : Staphylo-

coccus Aureus. Bacteremia in patients with

Hickman catheters. Am. J. Med., 1990, 89 :

137.

17. Morère J.F., Nahon S., Boaziz C. et coll. :

Implantable port related sepsis in cancer

patients. Recent advances in chemotherapy

american society for microbiology, 1993 :

542-3.

18. Morère J.F., Astagneau P., Maugat S. et

coll. : Catheter-related sepsis (CRS) in can-

cer and HIV infected patients : a multicentric

cohort study. Proceeding Am. Soc. Clin. Oncol.

17, 1998, 65a, abst 251.

19. Bow E.J., Kilpatrick M.G., Clinch J. :

Totally implantable venous access port sys-

tems for patients receiving chemotherapy for

solid tissue malignancies : a randomized

controlled clinical trial examining the safety

costs and impact on quality of life. J. Clin.

Oncol., 1999, 17 : 1267-73.

Tarif 1999

POUR RECEVOIR LA RELIURE

❐70 F avec un abonnement ou un réabonnement (10,67 €, 13 $)

❐140 F par reliure supplémentaire

(franco de port et d’emballage)

(21,34 €, 26 $)

MODE DE PAIEMENT

❐

par carte Visa

N°

ou

Eurocard Mastercard

Signature : Date d’expiration

❐

par virement bancaire à réception de facture

❐

par chèque

(à établir à l'ordre de Angiologie)

MEDICA-PRESS INTERNATIONAL - 62-64, rue Jean-Jaurès - 92800 Puteaux

Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 30 - E-mail : [email protected]

Votre abonnement prendra effet dans un délai de 3 à 6 semaines à réception de votre ordre.

Un justificatif de votre règlement vous sera adressé quelques semaines après son enregistre

ment.

Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules

❏Collectivité .................................................................................

à l’attention de ..............................................................................

❏Particulier ou étudiant

Dr, M., Mme, Mlle ...........................................................................

Prénom ..........................................................................................

Pratique : ❏hospitalière ❏libérale ❏autre..........................

Adresse..........................................................................................

......................................................................................................

Code postal ...................................................................................

Ville ................................................................................................

Pays................................................................................................

Tél..................................................................................................

Avez-vous une adresse E-mail : oui ❏non ❏

Sinon, êtes-vous intéressé(e) par une adresse E-mail : oui ❏non ❏

Merci de joindre votre dernière étiquette-adresse en cas de réabonnement,

changement d’adresse ou demande de renseignements.

Recevez régulièrement toutes nos parutions et bénéficiez de nos services gracieux

ÉTRANGER (autre que CEE)

FRANCE / DOM-TOM / CEE

❐

700 F collectivités (127 $)

❐

580 F particuliers (105 $)

❐

410 F étudiants (75 $)

❐

580 F collectivités (88,42 €)

❐

460 F particuliers (70,12 €)

❐

290 F étudiants (44,21 €)

joindre la photocopie de la carte

ANGIO 7

1

/

4

100%