Propositions pour une médecine de l’incurable Santé Éducation

26 Santé Éducation - 01 - Octobre-Novembre-Décembre 2013

Santé Éducation

UN PEU DE RECUL

Propositions pour une médecine de l’incurable

Jean-Christophe Mino*, Marie-Odile Frattini*, Emmanuel Fournier**

* Médecins chercheurs

et directeurs

du Centre national

de ressources

Soin palliatif.

** Professeur à la

faculté de médecine

Pierre-et-Marie-Curie

(Paris-VI), respon-

sable du départe-

ment universitaire

“Éthique, douleur,

soins palliatifs”.

Associer médecine et incurabilité pourrait paraître provocateur tant la médecine est défi -

nie avant tout comme une activité curatrice, ce qu’il est hors de question de nier ici. Néanmoins,

l’accent mis sur les traitements peut faire oublier que l’action “curative” ne débouche pas

forcément sur la guérison. Les maladies chroniques, en particulier, associent traitement

au long cours et incurabilité, soit par impossibilité de guérir in fi ne le malade, soit par

absence totale de médicament effi cace sur la maladie. Ce texte propose de se pencher sur

les conséquences de ce fait, en particulier sur les réagencements de conception de l’acti-

vité médicale qu’il occasionne.

A

ujourd’hui, nous concevons la médecine comme

une activité avant tout curative. Souvent associé à la

guérison, le terme désigne les traitements s’atta-

quant au processus morbide avec une effi cacité variable,

défi nitive ou momentanée. Or, cette conception curative

dominante atteint aujourd’hui ses limites et il ne suffi t

pas d’attendre la fi n de vie pour être confronté à l’incu-

rabilité. C’est le cas de nombreuses maladies, notam-

ment en phase avancée : maladies chroniques, maladies

dégénératives ou systémiques, cancers non maîtrisés,

maladies génétiques, handicap sévère et soins pallia-

tifs, toutes ces situations touchent, faut-il le rappeler,

plusieurs millions de personnes. Or la notion de faire

“contre la maladie” domine la logique curative, ainsi

que le suggèrent de nombreuses expressions arché-

typales (“il faut se battre”, “la lutte”, “l’arsenal théra-

peutique”…). Si elle est fortement mobilisatrice, cette

conception combative peut légitimer certaines interven-

tions médicales sans toujours les contrebalancer par des

considérations d’inconfort ou de répercussions néfastes.

Elle ne les inscrit pas forcément dans une perspective

permettant de mettre en regard les objectifs médicaux

et les enjeux existentiels.

La métaphore belliciste oublie ainsi que les personnes

ne se contentent pas de lutter “contre” leur maladie,

mais doivent avant tout “vivre avec”. Nous pensons que

la médecine doit alors endosser une autre fonction, celle

d’un secours pour mieux, ou moins mal, vivre, pour “faire

face” et “faire avec” le mal, et pas seulement pour faire

contre lui. Une telle façon d’envisager et d’exercer la

médecine existe déjà sur le terrain, notamment dans

les champs de la médecine générale, de la prise en

charge des maladies chroniques (diabète et mucovis-

cidose, par exemple), de la gériatrie, du handicap, ou

des soins palliatifs. Mais, si de très nombreux profes-

sionnels transforment ainsi leurs pratiques pour faire

face aux problèmes qu’ils rencontrent, c’est d’une façon

cachée, parfois honteuse, en tout cas peu reconnue par la

médecine offi cielle. En retournant le stigmate de “l’incu-

rable” en une pratique effi cace et utile, nécessaire pour

les personnes malades et leurs proches, nous jugeons

indispensable la formalisation d’un modèle médical que

l’on pourrait nommer, pour provoquer la réfl exion, une

“médecine de l’incurable”.

Lorsque l’on s’intéresse aux pratiques quotidiennes, une

telle médecine présente 3 lignes de force principales :

clinique, éthique et organisationnelle. Une médecine de

l’incurable est une pratique clinique effi cace qui cherche

sciemment à articuler le traitement de la maladie avec

la qualité de vie du malade. Les gestes, les discours et

les décisions des professionnels renvoient à un enjeu

prioritaire : concilier la prise en charge médicale avec

le traitement de l’inconfort et la vie quotidienne. Tout

en dispensant les soins, il s’agit donc de permettre aux

personnes de vivre les sensations les moins douloureuses

possibles et ainsi d’entretenir un rapport quelque peu

pacifi é avec leur corps et les soins. Au même titre que

traiter une pathologie, lutter contre la douleur et tous les

autres symptômes de souffrance physique est une acti-

vité qui s’ancre dans la pratique médicale moderne. C’est

une tâche qui requiert l’utilisation de médicaments, de

dispositifs techniques et de soins infi rmiers, diététiques,

de kinésithérapie, d’ergo thérapie, dont le mode d’admi-

nistration s’appuie sur un corpus de connaissances et

de savoir-faire cliniques complets, sur des compétences

techniques certaines.

Cette approche est indispensable pour la personne malade.

C’est un exercice complexe, très éloigné d’une médecine

qui baisserait les bras, bien au contraire. En passant du

contrôle de la maladie à la lutte contre l’inconfort, le

médecin n’ajuste plus seulement son action à des éléments

“objectifs” apportés par la biologie, l’imagerie médicale

ou les explorations fonctionnelles, mais aussi principa-

lement aux souhaits et aux dires du patient, ce en quoi

la tâche est authentiquement “clinique”. Ainsi, si l’évolu-

tion du travail clinique d’une logique avant tout curative

à une logique de qualité de vie est d’ordre technique, un

tel travail se caractérise aussi par une exigence couplant

pragmatisme et éthique.

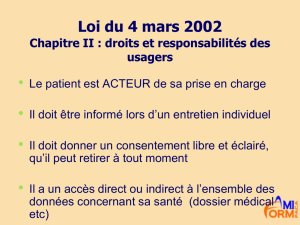

Faute de pouvoir traiter rapidement, le médecin doit s’ap-

puyer au long cours sur la personne et tenir compte de

son avis. Cette reconnaissance va de pair avec la néces-

sité d’échanger en permanence sur la prise en charge.

Cela suppose de lui donner la parole, de la considérer

comme un sujet capable de déterminer son propre bien.

On le voit, la médecine de l’incurable exige par son objet

même une relation soignant-soigné renouvelée. En restant

27

Santé Éducation - 01 - Octobre-Novembre-Décembre 2013

Santé Éducation

attentif au point de vue du malade, on cherche à repérer

et à évaluer la charge physique, cognitive, psychique

que la maladie et les soins lui demandent, en vue de les

diminuer. Il s’agit alors, à côté du soulagement de symp-

tômes, de faciliter l’important “travail” pour vivre avec la

maladie et les soins.

Le fi l directeur d’une telle médecine n’est donc pas tant

à rechercher dans le type d’actes opérés que dans le but,

les modalités et la logique pratique qui président à l’arbi-

trage des choix. Elle concerne tout à la fois les objectifs

des pratiques professionnelles, la manière de collaborer et

de se mettre d’accord sur les raisons au nom desquelles

on intervient, la façon de prendre les décisions. Ce qui

spécifi e cette logique est d’ordonner un ensemble d’actions

(traitements curatifs, interventions contre le mal-être,

support à la vie quotidienne…), selon un double objectif

de maintien de l’état de santé et de diminution de l’incon-

fort ou, pourrait-on dire, de la charge que représente la

maladie. En permettant de réagencer la place des trai-

tements curatifs dans la prise en charge, ce modèle ne

se situe pas en opposition aux moyens curatifs. Il permet

plutôt de réorienter les moyens et les fi ns de l’interven-

tion thérapeutique.

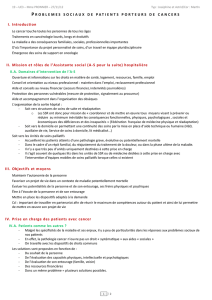

Afi n de pouvoir s’inscrire dans le fonctionnement même

des structures et de l’exercice médical, ce modèle

demande des politiques d’organisation adaptées. La

médecine s’exerce aujourd’hui comme une immense

chaîne de travail reliant des dizaines d’acteurs dans un

véritable travail en équipe pluridisciplinaire. Promouvoir

une médecine de l’incurable nécessite que les relations

au sein des établissements et entre les établissements

et les secteurs institutionnels (hôpital, médecine de ville,

structures médicosociales) évitent autant que possible les

incohérences de prise en charge. Cette médecine devra

s’appuyer sur un soutien des responsables politiques et

des gestionnaires, au moment où la valorisation écono-

mique et les visions en termes de productivité et de renta-

bilité encouragent essentiellement les actes techniques.

Ainsi, une médecine de l’incurable ne peut que s’appuyer

sur une organisation des soins intégrant explicitement,

dans la prise en charge, des objectifs de lutte contre

l’inconfort, d’écoute, de soutien relationnel et social, et

de continuité. Son développement appelle une stratégie

créative d’élaboration de nouveaux outils, de pratiques

innovantes, de modes d’organisation et de fi nancement

destinés à promouvoir la qualité de vie.

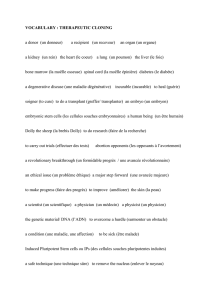

Une telle médecine exige aussi de compléter le rapport

actuel au savoir. Elle nécessite notamment que les recom-

mandations professionnelles ne soient pas centrées

uniquement sur les références à la médecine fondée

sur les preuves (

Evidence-Based Medicine

) telle qu’elle

s’est développée jusqu’à aujourd’hui. La reconnaissance

de la normalité de l’inobservance dans le cas de mala-

dies chroniques, l’attention à porter au travail de soins

afi n d’en diminuer la charge pour le malade, les ques-

tions posées par les situations de décision dans l’incerti-

tude, le soutien au changement de logique des soins,etc.,

doivent tout autant faire l’objet de travaux et de réfl exions

professionnelles et institutionnelles. En mettant en avant

la qualité de vie et l’expérience du patient, formaliser de

telles pratiques professionnelles qui, nous le répétons,

existent souvent déjà sur le terrain sans être (re)connues,

nous semble indispensable pour aider les personnes à

mieux vivre avec la maladie.

Tout ceci nécessite donc d’expliciter, d’inventer et de

diffuser des pratiques ne se limitant pas à l’idée d’un

“combat”, mais concevant aussi l’action médicale comme

une aide à composer avec la maladie, une protection active

à l’égard de certaines souffrances, un exercice de soula-

gement et de soutien. On pourrait alors développer et

enseigner ce nouveau modèle épistémologique et éthique

d’intervention médicale et soignante. Face aux évolutions

et aux défi s liés au vieillissement de la population et à

la multiplication des maladies graves de longue durée,

il serait délétère que la médecine ne soit vue, selon l’ex-

pression du philosophe Michel Foucault, que comme une

immense “machine à guérir”. Un champ de pratiques et

de recherches innovantes doit donc s’ouvrir, qui permette

à notre médecine de s’adapter sciemment à ces boule-

versements, et en l’assumant ouvertement.

1

/

2

100%