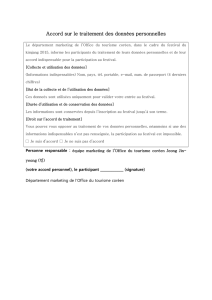

Mundruczó Kornél DISGRACE (DISGRÂCE)

Kornél Mundruczó

DISGRACE

(DISGRÂCE)

D’APRÈS LE ROMAN DE J. M. COETZEE

GYMNASE DU LYCÉE MISTRAL

66 F E S TIVAL D'AVIGNON

e

19 20 21 22 24 25 À 18H

GYMNASE DU LYCÉE MISTRAL

durée 2h05 – création 2012 – spectacle en hongrois surtitré en français

mise en scène Kornél Mundruczó dramaturgie Viktória Petrányi

collaboration artistique Yvette Bíró scénographie et costumes Márton Ágh

musique János Szemenyei lumière Zoltán Rigó technique et lumière András Éltető

son Zoltán Belényesi vidéo Zoltán Gyorgyovics accessoiresGergelyNagy habillage TímeaOláh

stagiaire Gábor Thury direction de la productionDóraBüki assistanat à la productionZsófiaCsató

traduction surtitrage Monique Nagielkopf

avec Gergely Bánki, János Derzsi, László Katona, Lili Monori, Roland Rába, B. Miklós Székely,

János Szemenyei, Orsi Tóth, Kata Wéber, Sándor Zsótér

Disgrâce est disponible en poche dans la collection Points aux éditions du Seuil.

production Proton Cinema + Theater

coproduction Festival d’Avignon, Wiener Festwochen (Vienne), KunstenFestivaldesArts (Bruxelles), Trafó House of Contemporary Arts (Budapest),

Malta Festival Poznan, Hebbel am Ufer (Berlin), RomaEuropa Festival 2012

avec le soutien de Rita Kálmán & Milán Gauder, Bulp! babzsákfotel, Institute for Training and Consulting in Banking, Kryolan City, PP Center,

VisionTeam

Spectacle créé le 17 mai 2012 aux Wiener Festwochen, Vienne.

A synopsis in English is available from the ticket office or from the front-of-house staff.

Entretien avec Kornél Mundruczó

Vos films et vos mises en scène de théâtre sont très liés à l’histoire et à la réalité contemporaine

de la Hongrie. Pourquoi avoir choisi un roman sud-africain, Disgrâce de J. M. Coetzee,

comme base de votre nouvelle création ?

Kornél Mundruczó : J’ai été très touché par ce roman. En lisant les romans de J. M. Coetzee, je sens

depuis longtemps qu’ils parlent de nous, qu’ils creusent le fond de notre existence. Coetzee connaît

beaucoup de choses sur l’homme, sur les différents niveaux de l’humiliation et sur ses résultantes :

la lutte éternelle des spoliés contre ceux qui les ont privés de leurs droits. L’histoire de Disgrâce

est concrète, elle pose la question de savoir comment la communauté blanche s’est appropriée,

après la chute de l’apartheid, un nouveau statut ; comment elle cherche à se redéfinir dans

ce contexte complètement perturbé où la répartition du pouvoir n’est plus la même ; comment

la communauté des hommes blancs, cultivés, bien élevés, peut faire face à l’injustice qu’elle a pratiquée

lors du processus de la colonisation. Chaque pays a ses Noirs et ses Blancs. Une majorité de Sud-

Africains blancs demeure arc-boutée sur le milieu clos qui était autrefois le sien. Mais les choses ont

pris une tournure nouvelle, et les biens sont redistribués. Je crois que cette situation est d’une certaine

façon semblable à celle qui prévaut actuellement en Hongrie. Il y règne une grande tension, au sein

de la société hongroise et vis-à-vis de l’Europe. Dans le spectacle, on voit donc des Sud-Africains

joués par des acteurs hongrois. Je ne veux pas gommer les similitudes qui existent entre ces deux

pays, même s’ils sont historiquement et géographiquement très éloignés l’un de l’autre.

Comment avez-vous imaginé ce passage entre la réalité de l’Afrique du Sud et celle de la Hongrie ?

Je pense que le spectacle est davantage une réflexion sur l’humanité en général qu’un cours

sur l’Afrique du Sud. J’ai surtout voulu parler des fautes que l’homme peut commettre, de sa prétention

parfois, de ses doutes aussi. Ce que j’aime dans le roman de Coetzee, c’est qu’il n’y a pas

de manichéisme : on ne peut pas dire que les Blancs sont mauvais et les Noirs sont bons. Ce que

nous avons voulu représenter sur le plateau, c’est le conflit, l’antagonisme à jamais irrésolu :

l’homme est un loup pour l’homme. Et, dans cette situation, la seule réaction possible est d’essayer

de retrouver nos origines communes qui se situent quelque part à la limite du règne animal,

de retrouver la vérité de la jungle ou celle de la terre. Nous voulons établir un dialogue avec les

spectateurs sur ces situations d’antagonisme.

On dit de David Lurie, le héros du roman de J. M. Coetzee, qu’il est un professeur un peu perdu

dans ce nouveau monde post-apartheid. Comment le voyez-vous ?

Je crois surtout qu’il ne voit que lui-même, qu’il ne pense qu’à posséder les autres et qu’il n’arrive

pas à dépasser ses propres limites. C’est un homme d’esprit, prisonnier de son propre sentiment

de supériorité. Lorsqu’il réalise sa petite révolte personnelle et se fait virer de l’université, il part

à la campagne où il comprend que tout son savoir ne lui sert plus à rien. Et au milieu de son désert

personnel, il doit faire face à une vie, à une vérité, à une hiérarchie de forces tout à fait différente

de celle qu’il a connue jusque-là. Je crois que la prise de conscience, même lorsqu’elle se fait dans

la peine, dans la douleur, est toujours une bonne chose.

Dans votre travail, les corps des acteurs sont très présents, avec parfois une grande violence

dans leurs rapports. Traitez-vous la violence au théâtre et au cinéma de la même façon ?

On ne peut pas faire la même chose au cinéma et au théâtre, bien sûr. Les deux genres sont différents

et se contredisent souvent. Mes travaux théâtraux sont plus stylisés, plus ludiques, plus sarcastiques,

plus débridés d’un point de vue générique que mes projets cinématographiques. Car sur le plateau

de théâtre, nous jouons avec une réalité à laquelle on ne croit pas. Au cinéma, grâce au réalisme

photographique, tout doit être interprété comme réel, ce qui rend les limites plus strictes.

Travaillez-vous toujours en improvisation avec vos acteurs ?

Je ne dirais pas qu’il s’agit d’une vraie technique d’improvisation. Dans un premier temps, nous faisons

ensemble des lectures de textes et discutons des personnages et des rapports qu’ils entretiennent

les uns aux autres, nous analysons les significations possibles. Nous avons, par exemple, passé

des semaines à regarder des films documentaires sur l’Afrique du Sud, avant et après l’apartheid.

Puis, très vite, les acteurs travaillent sans moi en s’appuyant sur un canevas écrit qui comprend

aussi quelques dialogues qu’ils peuvent compléter à leur gré. Ensuite, au moment où nous nous

retrouvons de nouveau, nous procédons ensemble à l’élaboration des scènes.

Dans vos créations théâtrales, les spectateurs sont des partenaires privilégiés.

Comment concevez-vous ce rapport entre scène et public ?

Je n’attends pas de participation active de la part du public, mais je désire qu’il soit présent

au cœur des événements représentés. Il faut dire que j’aime créer des situations complexes,

souvent politiquement incorrectes, devant lesquelles il n’est pas facile d’avoir un avis tranché,

une réponse immédiate et toute faite. L’art humaniste et consensuel est pour moi un grand

et dangereux mensonge. D’ailleurs, on le rencontre plus souvent au cinéma qu’au théâtre.

Dans le roman, le phénomène de la peur est très présent. Le théâtre est-il pour vous un moyen

de faire entendre les peurs ?

Si l’art qui se vante de pouvoir présenter des solutions à ce genre de problèmes se ment à

lui-même et est résolument inefficace, il peut, en revanche, provoquer la réflexion et mener à une

sorte de consolation par l’intermédiaire de la reconnaissance des faits. L’art peut donner de l’espoir,

même en représentant le mal, la brutalité ou le meurtre. C’est ce qui est à la base de la tragédie,

depuis qu’elle existe.

Propos recueillis par Jean-François Perrier

Pour vous présenter les spectacles de cette édition, plus de 1 590 personnes, artistes, techniciens et équipes

d’organisation ont uni leurs efforts, leur enthousiasme pendant plusieurs mois. Plus de la moitié, techniciens et

artistes salariés par le Festival ou les compagnies françaises, relève du régime spécifique d’intermittent du spectacle.

Kornél Mundruczó

C’est dans une ère post-socialiste que Kornél Mundruczó effectue ses études supérieures à l’Université

de Budapest, en section cinéma. Acteur à ses débuts, il réalise en 2000 This is Wish and Nothing More.

Immédiatement reconnu, ce premier film marque le début d’une carrière fulgurante comprenant

une dizaine d’œuvres (Pleasant Day, Johanna, Delta…) témoignant toutes d’une exigence et d’un

anticonformisme récompensés par les plus grands festivals, dont celui de Cannes. Parallèlement

à ce travail cinématographique, Kornél Mundruczó s’intéresse au théâtre. Comme ses films,

ses spectacles s’attachent aux laissés- pour-compte, aux marginaux, « les seuls qui peuvent encore

nous tendre un miroir ». Hyperréalistes et lyriques à la fois, ils mettent en lumière la part sombre

et brutale de l’humanité et plongent le spectateur en eaux troubles. Son théâtre ne prend pas

de gants pour aborder les sujets qui dérangent: secte totalitaire et société en mal de rêves

dans La Glace ; violence et inceste dans The Frankenstein Project ; trafic d’humains et prostitution

dans Hard to Be a God. Accompagné de comédiens dont certains sont issus de la troupe du Krétakör

formée par Árpád Schilling, Kornél Mundruczó vient pour la première fois au Festival d’Avignon.

____

J. M. Coetzee

Les distinctions les plus prestigieuses sont venues souligner l’importance et l’exigence de l’œuvre

de l’écrivain J. M. Coetzee : le Booker Prize, deux fois – le fait est rare –, en 1983 pour Michael K,

sa vie, son temps puis en 1999 pour Disgrâce, ainsi que le prix Nobel de littérature en 2003. Disgrâce

porte un regard sans appel sur la situation de son pays, l’Afrique du Sud post-apartheid. Il y met

en scène un pays malade, scindé en deux communautés irréconciliables : l’une aux prises avec la

vengeance qu’appellent des décennies d’humiliation et de spoliation, l’autre accablée d’une culpabilité

et d’une honte inexpiables.

&

autour de Disgrâce

DIALOGUE AVEC LE PUBLIC

21 juillet – 11h30 – ÉCOLE D’ART

rencontre avec Kornél Mundruczó et l’équipe artistique de Disgrâce, animée par Jean-François Perrier

de Kornél Mundruczó

TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES

21 juillet – 14h – UTOPIA-MANUTENTION

Delta (2008, 1h32) de Kornél Mundruczó

projection en présence du réalisateur

Informations complémentaires sur ces manifestations dans le Guide du spectateur.

Toute l’actualité du Festival sur www.facebook.com/festival.avignon, sur twitter.com/festivalavignon et sur

www.festival-avignon.com

1

/

4

100%