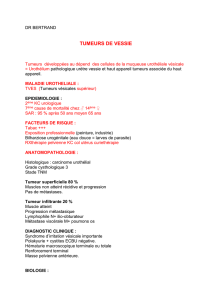

Apport l`imagerie dans les tumeurs de vessie

INTRODUCTION

Les tumeurs de vessie sont une pathologie fréquente chez

l’homme regroupant un ensemble de lésions caractérisées

par:

- leur multifocalité au niveau de l’appareil urinaire avec

dans environ 3% des cas une atteinte du haut appareil uri-

naire simultanée [77],

- la gravité des lésions infiltrantes et leur pronostic péjoratif

lorsqu’il existe une infiltration de la graisse péri vésicale

ou un envahissement ganglionnaire,

- la fréquence des récidives asymptomatiques découvertes

sur l’évaluation et le suivi systématique de ces patients.

Les tumeurs de vessie d’origine épithéliale correspondent à

95% des diagnostics histologiques ; les tumeurs bénignes

sont rares, de même que les tumeurs secondaires qui peuvent

être liées à une maladie générale (localisation vésicale des

lymphomes des patients immuno-déprimés) ou à une exten-

sion par contiguïté (adénocarcinome vésical par extension

d’une lésion colique).

Les examens radiologiques trouvent leur place:

- lors du bilan diagnostique d’une première tumeur de ves-

sie,

- lors du bilan d’extension locorégional de cette tumeur,

- dans le cadre de la surveillance post-opératoire.

La plupart du temps, l’urologue est confronté au diagnostic

de tumeur de vessie chez un patient qui a présenté un épiso-

de d’hématurie macroscopique isolé, pour lequel le médecin

traitant a demandé en première intention une échographie de

l’appareil urinaire (rein+ vessie).

I. L’ESSENTIEL

II. SANS OUBLIER

1. L’examen endoscopique

L’examen endoscopique avec résection trans-uréthrale d’em-

blée ou non est l’examen clé du diagnostic de tumeur de ves-

sie et le premier temps du traitement.

Réalisé de préférence en dehors de l’épisode d’hématurie,

l’examen endoscopique avec caméra vidéo permet l’enregis-

trement des images dans le dossier du patient et facilite le

dialogue avec le patient, son information sur la prise en char-

ge thérapeutique ultérieure.

L’examen endoscopique est en effet un bon moyen de pré-

diction du caractère infiltrant d’une tumeur de vessie [62],

élément déterminant dans le choix d’éventuels examens

radiologiques complémentaires. La performance de l’exa-

men cytologique qui complète le geste, reste dépendant des

- elle oriente en fonction de ses résultats la suite du bilan

d’imagerie

- un examen échographique négatif ne peut en aucun cas

suffire et doit conduire à la réalisation d’une endosco-

pie vésicale

•Devant une tumeur de vessie découverte à l’échogra-

phie abdomino pelvienne, l’examen endoscopique vési-

cal reste indispensable pour évaluer :

- leur aspect macroscopique qui donne une idée pro-

nostique (infiltrant ou superficiel),

- leur topographie, leur nombre,

- les lésions atypiques en échographie.

•La découverte d’une tumeur de vessie nécessite une

évaluation complémentaire du haut appareil urinaire.

•Le bilan radiologique complémentaire (TDM, UIV.…)

à réaliser avant le geste de résection trans-uréthrale est

orienté par :

- la présentation de la tumeur en imagerie

- le résultat de l’endoscopie et le résultat des cytologies

mictionnelles (ou lors d’un lavage vésical).

•Le bilan locorégional (TDM ou IRM) est indiqué dans

les tumeurs infiltrantes et dans les tumeurs d’aspect

superficiel de grande taille. Sauf exception (tumeur de

l’ouraque), ces deux examens n’ont pas de place dans la

détection des tumeurs de vessie.

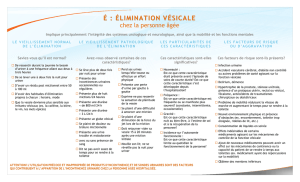

•L’échographie abdomino-pelvienne est l’examen de pre-

mière intention réalisé devant une hématurie macrosco-

pique ou une manifestation urologique clinique évoca-

trice de tumeur vésicale (pollakiurie, impériosité vésica-

le ….) :

A. QUELLE IMAGERIE DANS LE

DIAGNOSTIC D’UNE PREMIÈRE

TUMEUR DE VESSIE ?

Progrès en Urologie (2003), 13, 947-968

Chapitre V

Apport l’imagerie dans les tumeurs de vessie

J.L. Descotes, J. Hubert, L. Lemaitre

947

conditions de sa réalisation, de la rapidité de l’analyse, de

l’expérience du cytologiste, et afin d’éviter un grand nombre

d’examens inutiles, il convient de le proposer à bon escient,

dans des situations cliniques appropriées [50] (Figure 1a)

2. Place de l’échographie dans le diagnostic et le bilan

des tumeurs de vessie

L’échographie vésicale par voie sus-pubienne reste un bon

examen de dépistage des tumeurs vésicales avec une sensibi-

lité variable entre 60 et 85 % pour des tumeurs supérieures à

5 mm [19- 39- 48], dont le principal avantage est son carac-

tère non invasif.

Ses limites sont bien connues :

• Vessie insuffisamment remplie

• Obésité

• Superposition des gaz intestinaux

L’échographie rénale, réalisée systématiquement le bilan

d’une hématurie permet dans le cadre des tumeurs de vessie

de dépister une dilatation de la voie excrétrice associée.

Pour la surveillance des tumeurs de vessie , de nombreux tra-

vaux « anciens » ont étudié les performances et les limites de

l’échographie dans la recherche de récidives locales vésica-

les dans le but d’alterner si possible la cystoscopie et l’écho-

graphie. Les limites de l’échographie (non détection des

tumeurs inférieures à 5 mm, des tumeurs planes ou des

tumeurs situées au dôme ou à la face antérieure de la vessie)

ne permettent pas d’en faire une étude de référence par com-

paraison à la cystoscopie.

a) Intérêt diagnostique

Les tumeurs de vessie se présentent comme des masses d’é-

chogénicité intermédiaire développées au niveau de la paroi

vésicale avec une extension endo-luminale sous la forme

d’une saillie dans la lumière vésicale.

L’échographie sus pubienne, vessie pleine, permet une des-

cription du nombre de tumeurs, de leur morphologie (végé-

tante ou papillaire), de leur base d’implantation (élargie ou

étroite). Elle précise la localisation des lésions en particulier

celles situées au niveau du trigone avec leur éventuel reten-

tissement au niveau des orifices urétéraux et de la voie excré-

trice.

Les auteurs des deux derniers rapports sur les tumeurs de

vessie concluent cependant unanimement à une sensibilité

insuffisante de l’examen ce qui ne permet pas de recomman-

der l’échographie, utilisée isolément, pour le diagnostic des

tumeurs de vessie. [28]

b) Intérêt pronostique

Outre son apport diagnostique, l’échographie vésicale peut

préciser certains éléments pronostiques des tumeurs vésica-

les.

Elle reste cependant en général insuffisante pour apprécier

l’infiltration de la graisse péri vésicale, caractérisée en théo-

rie par la perte du liseré hyper-échogène péri vésical et pour

l’évaluation des adénopathies pelviennes [58].

De plus, certaines topographies sont d’analyse plus difficile :

le dôme vésical masqué par les gaz digestifs, la base vésica-

le et les régions péri-urétérales chez les patients obèses

(Figures 1b, c).

3. Les pièges échographiques

Les faux positifs de cette échographie sus-pubienne sont

représentés par :

- le caillotage vésical : les caillots apparaissent sous la

forme d’images d’échogénicité variable le plus souvent

hétérogènes. Ils sont caractérisés par leur mobilité dans la

vessie lors des changements de position du patient, ils

peuvent être associés à une authentique tumeur de vessie

et ne doivent pas faire négliger ce diagnostic. L’étude

Doppler donne rapidement des arguments pour le dia-

gnostique différentiel entre caillot (pas de codage dop-

pler) et tumeur urothéliale (codage couleur riche).

- le lobe médian prostatique : l’hypertrophie d’un lobe

médian parfois asymétrique qui soulève le plancher vési-

cal a un aspect hypo-échogène, parfois hétérogène, entou-

ré d’un liseré hyper-échogène. Le diagnostic différentiel

avec une tumeur de la base vésicale est difficile, même

complété par un examen échographique par voie trans-rec-

tale et justifie la pratique d’un examen endoscopique.

- les cystites chroniques focalisées ou diffuses :L’épais-

sissement de la paroi vésicale induit par une cystite chro-

nique donne un aspect évocateur de lésion de tumeur infil-

trante de vessie.

Le contexte clinique est souvent différent chez les patientes

qui présentent des infections urinaires à répétition. L’aspect

endoscopique peut d’ailleurs être très trompeur, de même

que les cytologies urinaires. Compte tenu de l’importance de

ce diagnostic différentiel, des biopsies peuvent être propo-

sées (Figure 2).

III. POUR EN SAVOIR PLUS

1. Les autres techniques d’exploration radiologiques

a) Les techniques d’échographie endocavitaire

- L’échographie endovaginale est rarement effectuée dans

ce cadre diagnostique.

- L’échographie endorectale est plus fiable que la voie sus-

pubienne pour l’évaluation des lésions de la base vésicale,

et pour le diagnostic d’une extension au niveau du

confluent vésico-déférentiel d’une tumeur infiltrante [75].

- L’échographie trans-vésicale reste un examen invasif qui

rallonge le temps endoscopique et qui justifie des sondes

particulières.

Elle n’a que peu d’intérêt dans le bilan initial d’une

tumeur de vessie, mais elle permet de visualiser de plus

petites tumeurs que l’échographie sus-pubienne, et a été

948

949

Figure 1 a : Aspect endoscopique de plusieurs tumeurs de vessie

Figure 1 c : Polype à la limite du seuil de détection en échographie

sus pubienne (5 mm confirmé par l’endoscopie)

Figure 2 a: Epaississement vésical évoquant une tumeur de vessie

en rapport avec l’irritation vésicale par la sonde à demeure

Figure 3 : Lacune à l’urographie correspondant à une petite

tumeur de vessie

Figure 1 b : Volumineux polype trigonal, avec dilatation de la voie

excrétrice supérieure unilatérale

Polype de la face posté-

rieure de la vessie

Large base d’implantation

Accouchée sur l’orifice urétéral Col vésical

Dilatation des cavités

rénales droites

Rein controlatéral non dilaté

Aspect endoscopique du

polype identifié par

l’échographie sus pubienne

Figure 2 b : Aspect radiologiques d’un lobe médian prostatique pou-

vant évoquer en échographie une tumeur de vessie

Figure 4 : Tumeurs de vessie et bilan du haut appareil urinaire

Clichés tardifs de l’UIV

Aspect endoscopique

Tumeur superficielle

proposée par certains auteurs pour le bilan de l’infiltration

de la paroi vésicale, pour des lésions inférieures à 2 centi-

mètres [29- 36].

Son intérêt dans la détection des tumeurs de vessie reste

peu probable.

b) Echographie Doppler et Doppler puissance

L’échographie Doppler a été très peu étudiée dans ce contex-

te de la détection des tumeurs de vessie.

L’hypervascularisation des lésions vésicales suggèrerait la

possibilité d’une détection précoce de ces lésions par le dop-

pler.

Cette hypothèse n’est pas confirmée par la littérature en

dehors d’un cas d’adénocarcinome de l’ouraque dont l’hyper

vascularisation tumorale a été identifiée par cet examen [52].

c) L’urographie intraveineuse

La place de l’urographie intraveineuse dans le diagnostic

initial des tumeurs de vessie reste peu importante en raison

de la faible sensibilité et de la mauvaise spécificité de cet

examen qui ne détecte que 40 à 60 % de l’ensemble des

tumeurs de vessie [18- 22- 31].

Elle n’apporte pas d’éléments sur le bilan local d’extension

de la tumeur.

L’association d’une tumeur du plancher vésical et d’une dila-

tation homolatérale du haut appareil est évocatrice mais non

synonyme d’une infiltration de l’orifice urétéral, une volumi-

neuse tumeur pouvant obstruer l’orifice par son seul poids

sans l’envahir [31].

Al’UIV, une tumeur vésicale correspond classiquement à

une lacune polycyclique, mais l’urographie intraveineuse est

mise en défaut dans 40 % des tumeurs. Les diagnostics dif-

férentiels sont peu nombreux : caillot, mobile lors des chan-

gements de position, parfois collé sur la tumeur ce qui en

augmente son volume apparent ou encore lithiase faiblement

radio-opaque (Figure 3).

En pratique, l’UIV est une technique utilisée pour l’analyse

de la voie excrétrice surtout si elle n’est pas dilatée et bien

sûr si le rein est fonctionnel. Elle peut parfois précéder la

cystoscopie et dépister des tumeurs de vessie mais l’indica-

tion de l’ UIV se trouve uniquement dans l’étude la voie

excrétrice supérieure (Figure 4).

d) La cystoscopie virtuelle

Elle correspond à l’analyse 3D (représentation en 3D de Sur-

face ou en Volume Rendering) des images obtenues en TDM

ou en IRM, avec possibilité, grâce à des logiciels spécifiques

(fly, …) de naviguer dans le volume virtuel [2].

Cette technique a déjà été appliquée à de nombreux organes

dont les bronches, le côlon, l’estomac et a été utilisée pour

l’exploration de la vessie et du haut appareil urinaire.

Actuellement, le seuil de détection des tumeurs vésicales par

la cystoscopie virtuelle correspond à des lésions de plus de 5

mm si l’examen est effectué à la fois avec des acquisitions en

décubitus dorsal et ventral [11- 12- 68].

La cystoscopie virtuelle réalisée à partir des images de scan-

ner nécessite l’insufflation vésicale avec du dioxyde de car-

bone, de l’eau ou du produit de contraste très dilué.

À l’opposé, la cystoscopie virtuelle réalisée à partir des ima-

ges IRM peut être effectuée sans préparation.

Les limites de la cystoscopie virtuelle sont aussi liées à l’im-

possibilité de détecter des tumeurs plates et à l’absence de

visualisation et de contrôle de la lumière uréthrale contraire-

ment à la fibroscopie.

Pour l’instant, ces techniques d’analyse d’image ne peuvent

pas être considérées comme des techniques utiles dans la

détection systématique des tumeurs de vessie [44].

2. Les formes radiologiques particulières

a) Les tumeurs vésicales calcifiées

Ces tumeurs vésicales sont rares et correspondent à 0,5 à 6 %

des tumeurs vésicales prises en charge.

Les tumeurs calcifiées les plus fréquentes restent les tumeurs

urothéliales, les calcifications tumorales étant situées en

superficie de la tumeur : le scanner dépiste au mieux ces cal-

cifications.

D’autres formes histologiques peuvent être calcifiées et l’on

peut citer :

- l’adénocarcinome muqueux,

- l’adénome néphrogénique,

- le carcinome de l’ouraque,

- l’hémangiome vésical,

- le ganglio-neurone,

- le neuroblastome,

- le léiomyosarcome,

- l’ostéosarcome et le carcinosarcome,

- le phéochromocytome à localisation vésicale.

La forme histologique la plus classique de ces tumeurs calci-

fiées correspond aux tumeurs épidermoïdes du cancer vésical

développées dans le cadre des patients suivis pour bilharzio-

se [49] (Figure 5)

b) Les tumeurs intradiverticulaires

Le diagnostic d’une tumeur développée dans un diverticule

vésical peut-être difficile, à la fois sur le plan radiologique et

lors de l’examen endoscopique car l’exploration des diverti-

cules, parfois nombreux et volumineux, n’est pas toujours

facile.

Le scanner est utile pour identifier la lésion et apprécier la

prise de contraste après injection. L’existence d’une paroi

très mince sans fibres musculaires rend l’appréciation radio-

logique de l’infiltration en profondeur de ces tumeurs impos-

sible, et la plupart du temps, ces lésions sont considérées

comme des lésions infiltrantes à extension rapide. [46]

La place de l’IRM reste à démontrer [25] (Figure 6).

950

951

Figure 5 g : Hémangiome

vésical : Aspects en IRM et

macroscopique

Figure 5 c : Aspect à l’ASP et en échographie d’un bilharziome

vésical

Figure 5 d : Aspects radio-

logiques d’un phéochro-

mocytome vésical

Figure 5 b : Aspect au scanner sans injection d’une tumeur de ves-

sie faiblement calcifiée

Figure 5 e : Hémangiome vésical : Aspect échographique

Figure 5 f : Hémangiome vésical : Aspect à l’UIV et TDM

Phéochromocytome refoulant

la vessie

UIV Scanner sans injection

L’aspect radiologique n’est pas spécifique contrairement aux signes fonctionnels associés à cette tumeur

Figure 5 a : Aspect au scanner d’un kyste ouraquien calcifié

VIDEO

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%