Lire l'article complet

En médecine de ville, les médecins spécia-

listes ont des correspondants paramédicaux.

Pour les neurologues, ce sont d’abord les ortho-

phonistes, mais aussi les infirmières et les kiné-

sithérapeutes, qui ont cette orientation préféren-

tielle en même temps qu’une activité généraliste

de leur métier. À l’hôpital, et particulièrement

dans les hôpitaux universitaires, pour des rai-

sons d’enseignement, les services sont, pour la

plupart, désignés par la ou les disciplines qui y

sont exercées. Certains d’entre nous y trouvent

alors une pratique et une haute compétence

dans un domaine restreint de la médecine.

Les malades de neurologie

Quelle triste image en donnait autrefois “l’hos-

pice de la Salpêtrière”, avec ses immenses salles

communes de grabataires et ses invalides avan-

çant dans les cours avec difficulté ! Cette image

de l’invalidité et de la chronicité marque encore

notre discipline parce que ces malades sont en-

core nombreux. Quels sont-ils ?

Pour tout le monde, l’hémiplégie qui confine au lit

lorsqu’elle est massive ou ne permet qu’une lente

marche, “en fauchant”, est la première des mala-

dies neurologiques. Bien sûr, l’hémiplégie n’est

qu’un symptôme, conséquence habituelle

Sommaire

• Un réseau de contrôle

de traitement d’images

• Des stimuli sonores

pour encourager le réveil

• Maladie de Parkinson :

quels traitements ?

• Alzheimer :

retarder le handicap

• SEP :

une recherche active

Neurologie

Un sens profond

de la relation aux autres

La pratique médicale s’effectue souvent dans le cadre

d’une spécialité ou discipline, et la neurologie

est l’une d’entre elles. Ce sont les malades, et l’affection

du système nerveux qui les frappe, qui définissent

la discipline : qui sont-ils ? De quelle manière nous

font-ils un peu peur ? Ou au contraire sont-ils attachants ?

Nous qui en sommes les soignants !

15

●●●

©P.Michaud

16

d’un accident vasculaire cérébral athéroma-

teux après 50 ans, ou embolique d’origine car-

diaque, voire hémorragique à tout âge, du fait

d’une malformation vasculaire.

Avec l’hémiplégie, la paraplégie est encore à l’ori-

gine de cette opinion générale dévalorisante de

la neurologie, car, là encore, il y a invalidité sé-

vère, définitive, pour une cause qui peut frapper

brutalement des sujets jeunes en pleine santé,

par exemple après accident de la voie publique

et fracture du rachis.

Les malades qui ont des difficultés de communi-

cation sont nombreux : l’aphasie plus ou moins

sévère accompagne l’hémiplégie droite. Elle peut

aussi se manifester avec des troubles de la mé-

moire, voire du comportement dans le cadre de

la maladie d’Alzheimer et d’encéphalopathies de

toutes origines.

Les troubles sensitifs et sensoriels sont les mani-

festations fréquentes de maladies telles que la

sclérose en plaques : paresthésies rarement dou-

loureuses, diplopie, cécité monoculaire, vertiges

et déséquilibre sont transitoires au début, mais

on connaît le risque d’installation de troubles

permanents et sévères de la marche.

Enfin, si les services de neurochirurgie ne sont

plus le lieu des gestes opératoires aux consé-

quences graves, ils sont encore le lieu d’accueil

des traumatisés crâniens sévères avec coma pro-

longé évoluant vers la dépendance définitive.

Malades lourds, malades chroniques, malades

dépendants, malades que peu de traitements per-

mettent de soigner, voici un bien sombre tableau,

qui pourrait être celui de la médecine du

XIXesiècle. Ces malades existent encore aujour-

d’hui, même s’ils sont moins nombreux, du fait

des progrès qui ont été réalisés.

Or, il y a toujours eu, et il y a encore, des soi-

gnants de tous ordres pour les prendre en charge

en acceptant la pénibilité de certaines situations,

pour les aider, et certainement les aimer.

La prise en charge des soins

et la thérapeutique

Il est de l’expérience de chacun de nous, méde-

cins neurologues, rééducateurs fonctionnels, in-

firmières, kinésithérapeutes, orthophonistes et

psychologues, de voir des patients sévèrement

affectés de troubles moteurs ou du langage lut-

ter avec nous et participer pendant de longues

semaines au travail de réadaptation. Et nous sa-

vons alors que ces patients qui, pour des obser-

vateurs extérieurs, demeurent “des invalides”,

ont retrouvé cependant les moyens d’une vie

personnelle : l’hémiplégique qui se tient debout

et remarche, le paraplégique qui “se débrouille”

en fauteuil roulant, l’aphasique qui retrouve des

possibilités de communication, ont, à leurs yeux

mêmes, obtenu le moyen d’une réinsertion fa-

miliale, souvent aussi sociale.

Savoir cela, c’est aussi pour les soignants com-

prendre que les gestes astreignants, dits “de nur-

sing”, ne sont pas seulement des gestes de confort

physique pour les malades, mais les moyens de

passer un cap et de bien préparer l’avenir : pré-

venir les escarres, pallier les conséquences des

troubles du contrôle sphinctérien et de ceux de

la déglutition, éviter les postures qui exposent à

des rétractions tendineuses, exigent d’immenses

efforts et une attention sans cesse renouvelée.

À côté de ces patients, il y a heureusement de

plus en plus de malades que l’on guérit, et

d’autres pour lesquels un trouble mineur, voire

fugitif, est le moment de gestes préventifs d’un

nouvel épisode plus grave.

La pathologie vasculaire cérébrale bénéficie des

progrès de l’imagerie et de ceux de la neurochi-

rurgie, et des thérapeutiques médicales.

L’IRM permet la visualisation anatomique pré-

cise des malformations vasculaires ; celles-ci

peuvent alors être soit obstruées par sonde intra-

artérielle, soit faire l’objet d’une exérèse chirur-

gicale dans de bonnes conditions. Les troubles

circulatoires de nature ischémique bénéficient

en urgence également de l’imagerie, permettant

de fixer les indications des anticoagulants, voire

des fibrinolytiques, préparant ou non une chi-

rurgie des artères cervicales différée de quelques

jours. Des centres d’urgences cérébrovasculaires

se créent dans les hôpitaux parce qu’il est dé-

montré que les soins qui y sont assurés évitent

ou réduisent les déficits séquellaires.

Les tumeurs cérébrales malignes, astrocytomes

et glioblastomes, la SEP, le Parkinson, ne relè-

vent pas d’un traitement salvateur décisif. Ce-

pendant, combien leur pronostic est aujourd’hui

meilleur : ainsi, avant les corticoïdes, on estimait

que seuls 30 % des patients atteints de SEP

●●●

neurologie

©P.Garo-Phanie

demeuraient autonomes après 10 ans d’évolu-

tion. Et cette amélioration n’est pas seulement

due aux médicaments, mais au moins autant à la

prévention des complications des déficits transi-

toires, à la rééducation sphinctérienne et à la

prévention des infections urinaires.

Quant au Parkinson, son pronostic fonctionnel a

été transformé par le traitement par la L-dopa,

qui, pendant plusieurs années, a fait disparaître

les troubles moteurs. Cette thérapeutique de-

vient moins efficace et se complique de mouve-

ments anormaux après une dizaine d’années. La

possibilité d’une stimulation électrique par élec-

trodes intracérébrales implantées en neurochi-

rurgie permet encore un sursis. Cette technique

est entrée dans la pratique depuis moins de

cinq ans. Pour le Parkinson, tout comme pour

l’Alzheimer et d’autres affections dites dégénéra-

tives, le vrai traitement reste à trouver, celui qui

bloquerait le processus de déperdition et de mort

neuronale qui se poursuit inexorablement. Les

recherches dans ce domaine constituent actuelle-

ment une part majeure du budget recherche de

l’industrie pharmaceutique dans le monde entier.

D’autres affections, d’évolution lentement pro-

gressive, bénéficient aussi de ces recherches,

voire des espérances qu’ouvre la thérapie gé-

nique, telles les myopathies, certaines neuropa-

thies périphériques familiales, ou enfin, la mala-

die de Charcot.

Toutes les maladies neurologiques ne sont pas

vues en hospitalisation, sauf pour investigations

brèves : la migraine et les algies faciales, les né-

vralgies cervico-brachiales et lombaires, qui ap-

partiennent à une pathologie banale. Par contre,

l’épilepsie fait l’objet d’un suivi neurologique ré-

gulier. A l’aube du XXIesiècle, les familles atta-

chent encore aux manifestations épileptiques

une signification dévalorisante pour le malade et

son entourage. Fort heureusement, des médica-

ments simples permettent d’obtenir un bon

contrôle, et les cas chirurgicaux sont l’exception.

Les formes sévères existent encore, souvent dans

le contexte d’une encéphalopathie globale de

l’enfance.

Nous vivons cette neurologie

Le tableau clinique précédent, même éclairé par

des progrès récents, et l’espoir raisonnable de

progrès futurs, illustre une discipline assuré-

ment lourde, dans laquelle le travail soignant

peut être ressenti comme pénible.

Pourtant, ces malades qui sont les nôtres et qui

ont besoin de nous sont des malades comme les

autres. Comme tous, ils nous donnent en retour

les moyens de les aimer.

Il est d’abord remarquable que ces patients

soient presque toujours courageux, même si

des phases dépressives peuvent survenir, parfai-

tement compréhensibles. Il faut du courage

pour accepter à 20 ans un diagnostic de SEP,

ou à 50 ans celui d’une maladie de Parkinson,

même si l’on sait qu’il en existe des traitements.

Le courage, c’est celui qui sera nécessaire pour

accepter une maladie récidivante ou chronique

progressive.

Il en faut aussi pour accepter la persistance d’un

déficit fonctionnel après une maladie aiguë. Il a

déjà été question de l’hémiplégie et de la para-

plégie, mais plus difficile encore est l’acceptation

d’un symptôme que les autres ne voient pas, et

qu’il faut traiter de façon continue (l’épilepsie),

avec une efficacité parfois incomplète (certaines

algies faciales).

Également mal ou non compris de l’entourage

sont les déficits sensoriels, ou, plus graves en-

core, ceux subtils qui modifient l’intelligence,

la pensée, la personnalité, en dehors de tout

contexte proprement psychiatrique.

Ces malades, nous les connaissons bien, eux et leur

famille qui participe aux soins. La chronicité même

de la maladie explique cette relation de familiarité

affective qui se développe avec eux au fil du temps.

Les jeunes médecins, tout comme les jeunes infir-

mières, ont pour chacun de leurs malades le désir

profond du succès thérapeutique, désir qui corres-

pond à une racine fondamentale de la médecine,

désir qui entretient aussi leur enthousiasme juvé-

nile. Plus tard, nous apprenons tous que ce succès

n’est jamais promis, qu’il est difficile à obtenir, que

son prix humain peut être à la limite du suppor-

table, et notre vie professionnelle s’enrichit d’une

volonté de partager ces souffrances, de les réduire

en soulageant l’angoisse qui les accompagne.

Pr Pascal Brunet

Neurologue, ancien doyen de la Faculté de médecine

de la Pitié-Salpêtrière.

17

©Burger-Phanie

18

neurologie

Au cours des deux dernières décennies, la neuroradiologie a bénéficié

d’une évolution très rapide, avec l’apparition de nouvelles techniques

d’imagerie : scanographie au cours de la décennie 70, IRM au cours

de la décennie 80, imagerie fonctionnelle au cours de la décennie 90.

Neurologie diagnostique

Un réseau de contrôle

de traitement d’images

L’ ensemble des techniques permettant de par-

ticiper au diagnostic dans le cadre des disci-

plines neurologiques est devenu complètement

numérique.

Les différentes machines de neuroradiologie dia-

gnostique associent :

–la scanographie, récemment modernisée par la

rotation continue permettant les acquisitions en

mode spirale. Les scanographes sont particuliè-

rement utiles dans le cadre de l’urgence, mais

l’angio-CT apporte un renouveau concernant

l’étude des artères à destinée encéphalique dans

leur trajet cervical et dans l’étude de la vascula-

risation cérébrale ;

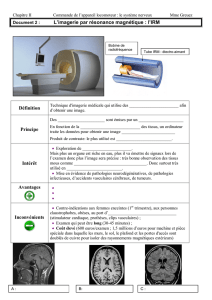

–l’imagerie par résonance magnétique : il est in-

utile de rappeler qu’il s’agit du progrès le

plus fondamental réalisé au cours des dernières

années. L’évolution future est encore extrême-

ment prometteuse aussi bien en morphologie,

qu’en fonctionnel. L’angio-MR est concurren-

tielle avec l’angio-CT ;

–l’angiographie numérisée : ces techniques de-

viennent de plus en plus indissociables de la

neuroradiologie interventionnelle. Les explora-

tions angiographiques purement diagnostiques

sont en partie remplacées par les techniques sca-

nographiques et IRM ;

–l’échographie Doppler : l’exploration des vais-

seaux dans leur trajet cervical et également

l’exploration Doppler transcrânienne sont des

outils indispensables.

D’autres techniques apportent des informations

beaucoup plus fonctionnelles que morpholo-

giques. Il s’agit de la tomographie à émission de

positons (PET), de la tomographie d’émission

de simples photons (SPECT) ou de la magnéto-

encéphalographie.

L’imagerie morphologique

La neuroradiologie est passée de l’imagerie

d’ombres (projection du faisceau de rayons X sur

un film ou sur un amplificateur de brillance) à

l’imagerie par coupes, dont les meilleurs repré-

sentants sont la scanographie et l’imagerie par

résonance magnétique.

Aujourd’hui, cette imagerie morphologique est

arrivée à un troisième stade, qui est l’imagerie vo-

lumique. En effet, tant en scanographie qu’en

IRM, il est possible d’acquérir la totalité de

l’information sur un volume comme la boîte

crânienne et son contenu. A partir de ces acqui-

sitions volumiques, il devient possible d’extraire

ce qui peut apporter des informations concer-

nant la prise en charge diagnostique ou théra-

peutique des patients. Extraire des hippocampes

pour pouvoir calculer leur volume exact, extraire

l’arbre artériel intracrânien pour rechercher une

pathologie anévrysmale, extraire une tumeur

pour mieux connaître ses rapports avec le pa-

renchyme cérébral... sont aujourd’hui des tech-

niques réalisables.

De plus, on peut prendre chacun des objets

que l’on souhaite (tumeur, arbre artériel, retour

veineux, encéphale...) et les regrouper pour réa-

liser des nouvelles images volumiques, les plus

informatives possibles. Cette imagerie virtuelle

peut aller jusqu’à la visualisation théorique de

©Garo/Phanie

voies d’abord chirurgical, ou de dosimétrie pour

la radiothérapie.

Enfin, la précision de ces techniques d’acquisi-

tion volumique atteint actuellement le milli-

mètre cube. On comprend que l’on puisse main-

tenant utiliser le scanner mais aussi l’IRM pour

les activités de stéréotaxie et en particulier les ac-

tivités de stéréotaxie fonctionnelle.

L’imagerie fonctionnelle

Cette imagerie existe depuis relativement long-

temps avec l’apparition des SPECT et des PET,

mais le recalage de ces données sur l’imagerie

morphologique a été difficile jusqu’à aujour-

d’hui. Ce problème de recalage est en train de

trouver sa solution et les prochaines années vont

inaugurer l’utilisation de l’imagerie fonction-

nelle en routine, en la superposant à l’imagerie

morphologique.

Parmi les différentes techniques d’imagerie fonc-

tionnelle, deux paraissent pouvoir être intro-

duites en routine dans un délai très court. Il

s’agit du SPECT et de l’IRM fonctionnelle.

De nombreuses discussions sont encore en cours

afin de connaître exactement la signification et la

valeur de ce que l’on observe, en particulier en

IRM fonctionnelle, par rapport aux activités de-

mandées aux patients. En effet, l’IRM fonction-

nelle, par exemple, mesure les variations locales

de débit sanguin. Peut-on rapporter directement

ces variations de débit à l’activité des neurones

sous-jacents ?

Deux autres techniques sont en évaluation. Il

s’agit d’abord de la magnéto-encéphalographie.

Quant à la tomographie à émission de positons,

elle reste encore lourde et coûteuse et est globa-

lement réservée à des centres de recherche.

Cependant, il faut se poser la question de la dif-

fusion de cette technique auprès des grands

centres regroupant les disciplines neurologiques.

L’imagerie fonctionnelle réalise aujourd’hui de

véritables cartographies d’activation du cerveau

et permet de repérer les aires de commande,

comme les aires sensorimotrices, les aires de lan-

gage ou, bien sûr, les aires sensitives comme les

aires visuelles. Actuellement, plusieurs centres

français utilisent ces techniques en routine, en

particulier en neurochirurgie, pour mieux éva-

luer les risques opératoires dans l’ablation d’un

certain nombre de tumeurs.

L’imagerie de diffusion et de perfusion

en IRM

Ces techniques très récentes permettent de me-

surer la vitesse des mouvements browniens de

l’eau au niveau du cerveau et, en pratique, per-

mettent le diagnostic, dès les premières minutes,

des accidents ischémiques artériels cérébraux.

Du fait de leur spécificité importante, ces tech-

niques sont très rapidement (en quelques mois)

devenues, pour certains centres, des méthodes

de diagnostic courantes dans la prise en charge

des accidents ischémiques cérébraux. En effet,

ces techniques permettent d’évaluer des élé-

ments pronostiques et même de pouvoir mieux

poser les indications de nouvelles thérapeu-

tiques, comme en particulier la thrombolyse

devant une obstruction artérielle.

L’intégration de ces techniques

Nous avons déjà évoqué le recalage et la fusion

des images provenant soit de techniques mor-

phologiques, soit de techniques fonctionnelles.

Cependant, il convient, dans le cadre de cette in-

tégration, de rappeler que de nombreux métiers

seront indispensables : les informaticiens, les

neurophysiologistes, les neurologues, les neuro-

chirurgiens, les anatomistes, et aussi, pourquoi

pas, les neuroradiologues...

De ce fait, les activités sur les stations de travail

permettant l’intégration de toutes ces données

deviennent une part majeure de la neuroradio-

logie diagnostique.

On imagine que des réseaux associant de nom-

breuses consoles intégreront l’ensemble de ces

données et permettront par des logiciels appro-

priés d’apporter de nouvelles réponses, y com-

pris en imagerie virtuelle.

C’est ainsi que l’on pourra imaginer (ceci est déjà

une réalité à Boston, Stanford et Zurich) de pou-

voir disposer rapidement de véritables possibili-

tés de contrôle peropératoire, comme dans le

cadre de l’IRM interventionnelle.

De plus, cette intégration permet d’améliorer la

prise en charge en termes de radiothérapie

19

●●●

©Burger/Phanie

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%