Conséquences nutritionnelles des cancers digestifs Nutritional consequences of digestive cancers D

Conséquences nutritionnelles des cancers digestifs

Nutritional consequences of digestive cancers

●S. Lecleire, P. Déchelotte*

DOSSIER THÉMATIQUE

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 3 - vol. VI - mai-juin 2003

110

es malades atteints de cancers digestifs sont à haut

risque de dénutrition. Cette dénutrition conduit à un

amaigrissement majeur puis à la cachexie, et peut

représenter le premier signe d’appel amenant au diagnostic de

cancer digestif. La dénutrition liée aux cancers digestifs est d’ori-

gine multifactorielle et ses conséquences sont multiples. Une éva-

luation nutritionnelle régulière doit donc faire partie intégrante

de la prise en charge des patients cancéreux. La correction com-

plète de la dénutrition cancéreuse reste souvent dépendante de

l’éradication de la tumeur. Cependant, la stratégie nutritionnelle

au cours des cancers digestifs a connu de profondes modifica-

tions ces dernières années, notamment avec l’émergence de l’im-

munonutrition.

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DÉNUTRITION CANCÉREUSE

C’est un phénomène complexe, résultant de la combinaison d’une

réduction des apports nutritionnels et de multiples perturbations

métaboliques, aboutissant à une inadéquation entre apports et

dépenses énergétiques.

Anorexie

Elle est présente dans 64% des cancers digestifs, tous types et

tous stades confondus. Son origine est loin d’être univoque (1).

Plusieurs mécanismes identifiés en rendent compte (2) :

–près de 50% des patients cancéreux souffrent de troubles olfac-

tifs et/ou gustatifs plus ou moins prononcés. Ces anomalies gus-

tatives touchent préférentiellement le sucré. Les modifications du

goût et de l’odorat ont été corrélées à la diminution des apports

énergétiques par plusieurs études;

–l’importance de la dénutrition protéique peut faciliter la surve-

nue de troubles moteurs, en particulier d’un ralentissement de la

vidange gastrique, avec une sensation de satiété précoce amenant

le malade à réduire ses apports alimentaires. L’atrophie intesti-

nale proprement dite est rare, et conduit exceptionnellement à des

troubles de l’absorption intestinale ;

–le syndrome inflammatoire qui accompagne le cancer peut aussi

contribuer à l’anorexie par le biais des effets centraux de certaines

cytokines pro-inflammatoires telles que l’interleukine-1 et le

TNFα;

–un syndrome anxio-dépressif est très fréquent au cours du can-

cer, contribuant pour une large part à l’anorexie ;

–enfin, les thérapies anti-cancéreuses, telles que la chimiothérapie

ou la radiothérapie, peuvent participer à l’anorexie par leurs effets

secondaires : ulcérations buccales, mucites, entéropathie radique…

Anomalies métaboliques

Elles sont multiples, résultant du syndrome inflammatoire et des

modifications hormonales (élévation du cortisol, réduction du rap-

L

* Unité de nutrition et groupe ADEN, IFR 23, CHU de Rouen.

■Une anorexie est présente chez 64% des malades porteurs

d’un cancer digestif, tous types et tous stades confondus.

■L’évaluation nutritionnelle des malades porteurs d’un can-

cer digestif doit être réalisée régulièrement en utilisant des

outils simples comme le poids, l’albuminémie et l’évalua-

tion subjective globale.

■En l’absence de syndrome occlusif ou de malabsorption

sévère, la nutrition entérale doit être préférée à la nutrition

parentérale.

■Chez un malade dénutri, qui doit subir un acte de chirur-

gie digestive majeure pour cancer, une assistance nutritive

(entérale ou parentérale) de 8 à 10 jours diminue les com-

plications post-opératoires et est recommandée.

■Chez des malades non ou modérément dénutris, qui doi-

vent subir un acte de chirurgie digestive majeure pour can-

cer, une immunonutrition orale pré-opératoire de 7 jours est

associée à une réduction des complications infectieuses post-

opératoires.

POINTS FORTS

POINTS FORTS

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 3 - vol. VI - mai-juin 2003 111

DOSSIER THÉMATIQUE

port insuline/glucagon) provoqués par le cancer digestif (1, 2). Il

est important de souligner que le tissu tumoral continue à se déve-

lopper quel que soit le niveau de dénutrition et d’anorexie, main-

tenant un haut niveau d’activité métabolique aux dépens des tissus

normaux et réalisant une véritable compétition hôte-tumeur (3). Le

tissu tumoral échappe, en effet, à tous les mécanismes habituels de

contrôle métabolique. Ainsi, afin de favoriser sa croissance, le tissu

tumoral entraîne de profondes modifications du métabolisme.

–Dépense énergétique. Les dépenses énergétiques de repos

(DER) sont augmentées chez le malade cancéreux de 5 à 15%

(1). Cette augmentation des DER chez le malade cancéreux

dépend étroitement du degré d’inflammation présent au cours du

cancer (4).

–Métabolisme protéique. Les modifications du métabolisme

protéique chez le malade cancéreux sont nombreuses :

●activation de la néoglucogenèse aux dépens des protéines mus-

culaires, avec disparition des mécanismes adaptatifs présents chez

le sujet sain (2). Cette situation contribue à une déplétion pro-

téique importante, réalisant chez certains malades une véritable

amyotrophie ou sarcopénie;

●bilan azoté constamment négatif, en raison de l’excès du cata-

bolisme protéique par rapport à la synthèse protéique, en parti-

culier post-prandiale;

●synthèse préférentielle par le foie des protéines de l’inflamma-

tion ou acute phase proteins, telles que la C-reactive-protein, aux

dépens des protéines de l’anabolisme telles que l’albumine et la

transthyrétine;

●accélération du renouvellement protéique au profit du cata-

bolisme protéique, notamment musculaire. Cette protéolyse

musculaire est médiée principalement par le système du pro-

téasome ATP-ubiquitine dépendant, dont l’activation excessive

au cours de la cachexie cancéreuse a été mise en évidence

récemment (1).

–Métabolisme lipidique. La mobilisation excessive des réserves

énergétiques lipidiques, ou lipolyse, constitue l’anomalie méta-

bolique la plus constante chez les malades cancéreux. L’oxyda-

tion des acides gras provenant des réserves adipocytaires est éga-

lement augmentée, entraînant plus ou moins rapidement une fonte

des réserves lipidiques (2).

–Métabolisme glucidique. Les modifications du métabo-

lisme glucidique chez le malade cancéreux sont dominées par

l’augmentation de la néoglucogenèse et la diminution de la

sensibilité à l’insuline (insulino-résistance périphérique)

conduisant à un hypercatabolisme et à une diminution de

l’anabolisme (2). Comme on l’a vu, l’augmentation de la néo-

glucogenèse se fait principalement aux dépens des protéines

musculaires.

ÉVALUATION DE L’ÉTAT NUTRITIONNEL

La prévalence de la dénutrition en cancérologie digestive est fonc-

tion de la localisation tumorale et de son extension. En particu-

lier, l’atteinte du tube digestif haut expose particulièrement au

risque de dénutrition (5). Ainsi, les cancers de l’œsophage et de

l’estomac, d’une part, et le cancer du pancréas, d’autre part, sont

les cancers digestifs qui s’accompagnent de la dénutrition la plus

importante (6), alors que la dénutrition est plus limitée au cours

des cancers coliques ou hépatiques.

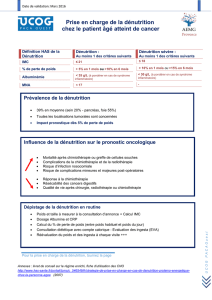

L’évaluation nutritionnelle doit être une préoccupation constante

chez les malades atteints de cancer digestif. Elle doit être effec-

tuée dès le stade du diagnostic, et renouvelée régulièrement.

Cette évaluation peut être réalisée simplement :

–Sur la clinique. La pesée des malades permet de comparer leur

poids actuel au poids habituel, ou poids de forme, des patients. Un

amaigrissement de plus de 10% traduit une dénutrition sévère; une

perte de poids comprise entre 5 et 10% définit une dénutrition

modérée et a déjà une valeur pronostique négative (1, 3). La pré-

sence d’œdèmes, d’une fonte musculaire ou graisseuse sont autant

de signes cliniques de dénutrition. Des mesures anthropométriques

simples comme la mesure du pli tricipital peuvent aussi être réali-

sées en consultation. Les valeurs normales du PCT sont de 11,5 ±

1,5 mm chez l’homme, 17,5 ± 1,5 mm chez la femme.

–Sur un dosage d’albumine et de préalbumine. Une albumi-

némie inférieure à 30g/l traduit une dénutrition sévère (1, 3),

une dénutrition modérée est suspectée pour une albuminémie

comprise entre 30 et 35 g/l. Du fait de sa demi-vie courte (2 jours),

la préalbumine ou transthyrétine sera utile surtout pour le suivi

de la réponse à la renutrition.

L’utilisation de la grille d’évaluation subjective globale

(tableau) permet, en quelques questions d’anamnèse et d’exa-

men clinique, de repérer efficacement les patients modérément

ou sévèrement dénutris.

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE

Dans ce paragraphe, les spécificités en termes de mécanismes de

la dénutrition et de prise en charge nutritionnelle sont envisagées

de façon intégrée pour les différentes localisations des cancers

digestifs. Les conséquences spécifiques de la chirurgie sont

détaillées dans un autre chapitre de cette monographie.

Cancer de l’œsophage

La dysphagie progressive qui l’accompagne conduit le malade à

adapter puis à diminuer, voire à stopper ses apports alimentaires

au stade d’aphagie. La dénutrition avant traitement est présente

chez deux tiers des patients (7). La dysphagie associée aux modi-

fications métaboliques présentes chez tout malade cancéreux fait

du cancer de l’œsophage l’un des cancers les plus cachectisants.

De plus, la radio-chimiothérapie, qui représente l’un des traite-

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 3 - vol. VI - mai-juin 2003

112

DOSSIER THÉMATIQUE

ments de base du cancer œsophagien, que ce soit en néoadjuvant

ou à visée curative, peut encore aggraver le statut nutritionnel de

ces malades. La chimiothérapie peut en effet être responsable

d’atteintes muqueuses (mucites), de nausées, de vomissements,

de diarrhée conduisant à une réduction de la prise alimentaire. La

radiothérapie peut, quant à elle, entraîner des troubles sensitivo-

moteurs, et éventuellement une sténose radique pouvant conduire

à une dysphagie secondaire (8). Enfin, les conséquences nutri-

tionnelles des œsophagectomies, associées ou non à la confec-

tion d’une plastie, traitement classique des cancers de l’œsophage,

sont loin d’être négligeables : près de 60% des malades ayant

bénéficié d’une œsophagectomie développent des complications

pouvant compromettre leur statut nutritionnel : dysphagie sur sté-

nose de l’anastomose, dumping syndrome (9).

Plusieurs techniques d’abord nutritionnel permettant d’amélio-

rer le statut nutritionnel de ces malades sont disponibles, et sou-

vent encore insuffisamment utilisées ou trop tardivement mises

en œuvre. Les compléments nutritionnels liquides hyperénergé-

tiques et hyperprotidiques permettent de limiter partiellement la

dégradation de l’état général dans l’attente d’un geste d’inter-

vention nutritionnelle plus efficace. La dilatation œsophagienne

par bougies ou ballonnet permet de reperméabiliser transitoire-

ment la lumière œsophagienne, dans l’attente d’un geste com-

plémentaire (sonde, prothèse, gastrostomie); en cas de tumeur

volumineuse, elle peut être impossible ou se compliquer de fis-

tulisation secondaire. Dans un contexte palliatif, les prothèses

œsophagiennes permettent aux malades de retrouver provisoire-

ment une alimentation orale subnormale; la préférence va actuel-

Tableau. Évaluation de l’état nutritionnel selon la grille d’Évaluation Subjective Globale (ESG). L’observateur interroge le patient sur les différents

items, recueille quelques signes cliniques et conclue selon son impression clinique globale. L’ensemble de l’évaluation peut-être effectuée en 3 à

4 minutes.

Évaluation subjective globale (ESG)

Poids de forme : kg Poids actuel : kg Taille déclarée :

Historique

* Changement de poids :

– perte de poids dans les 6 derniers mois : kg, soit en % du poids antérieur : %

– modification du poids dans les 2 dernières semaines :

❏gain de poids ❏pas de changement ❏perte de poids

* Changement des apports alimentaires :❏oui ❏non

– si oui : depuis semaines

– type de changement :

❏alimentation solide insuffisante ❏alimentation liquide exclusive

❏apports liquides hypoénergétiques ❏aucun apport oral

* Symptômes digestifs (d’une durée > 2 mois) :

❏oui ❏non

– si oui : ❏nausées ❏vomissements

❏diarrhée ❏anorexie ou dysphagie

* Modification de l’activité physique habituelle :

❏oui ❏non

- si oui, depuis semaines

MALADIE :

* Diagnostic principal (préciser) :

–retentissement nutritionnel de la maladie :

❏aucun ❏léger ❏modéré ❏sévère

* Constatations cliniques :

–perte de graisse sous-cutanée ❏oui ❏non

–fonte musculaire ❏oui ❏non

–œdème des chevilles ❏oui ❏non

–œdème sacrum ❏oui ❏non

–ascite ❏oui ❏non

Conclusion : État nutritionnel

❏normal (A) ❏modérément dénutri (B) ❏sévèrement dénutri (C)

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 3 - vol. VI - mai-juin 2003 113

DOSSIER THÉMATIQUE

lement aux prothèses autoexpansives couvertes, qui limitent la

protrusion des bourgeons tumoraux dans la lumière œsopha-

gienne. Au cours du cancer de l’œsophage, la pose d’une gastro-

stomie percutanée est un geste le plus souvent palliatif, qui ne

doit être réalisé que si une chirurgie est récusée. La pose endo-

scopique peut être impossible en cas de sténose non franchissable

par l’endoscope ou la collerette de la sonde de gastrostomie; dans

ce cas, la pose par technique radiologique, sous anesthésie locale,

est une alternative intéressante. Dans les cancers de l’œsophage

en période de prise en charge oncologique active, la technique de

référence est la nutrition entérale par sonde naso-gastrique, com-

plétant les apports alimentaires per os insuffisants. Le plus sou-

vent, une sonde en polyuréthane de faible calibre (8F) peut être

mise en place sans dilatation, au besoin sous contrôle visuel endo-

scopique. La bonne position doit être vérifiée par contrôle radio-

logique, d’autant plus que le trajet sténotique est long et anfrac-

tueux. En dehors de la phase périopératoire (lire infra: Nutrition

péri-opératoire et place de l’immunonutrition), les apports nutri-

tionnels peuvent être réalisés par des produits polymériques stan-

dard (isoénergétiques à 1 kcal/ml ou hyperénergétiques

1,3-1,5kcal/ml), administrés si possible de façon cyclique noc-

turne à l’aide d’une pompe, de façon à ménager une prise ali-

mentaire diurne de confort. Les apports énergétiques totaux (voies

orale et entérale) doivent atteindre au moins 30 à 35 kcal/kg/j.

Ces différents moyens de rétablir un apport nutritionnel correct

doivent être envisagés dès le stade du diagnostic, en fonction de

l’évaluation de l’état nutritionnel, qui peut conditionner les choix

thérapeutiques et la tolérance des traitements.

Cancer de l’estomac

Le cancer de l’estomac est souvent responsable d’une anorexie

importante, de dysphagie en cas d’atteinte cardiale ou de troubles

de la vidange gastrique en cas de localisation antro-pylorique,

avec satiété précoce, voire vomissements post-prandiaux tardifs

non bilieux, l’ensemble concourant à une dénutrition majeure qui

est retrouvée chez 2 patients sur 3 avant traitement (5, 7). Cette

dénutrition nécessite une prise en charge active avant la réalisa-

tion d’un geste lourd comme la gastrectomie totale. Dans les

semaines post-opératoires, la radio-chimiothérapie, de plus en

plus prescrite dans cette indication, expose à une aggravation de

l’anorexie préexistante et de la dénutrition. De ce fait, l’utilisa-

tion prolongée d’une jéjunostomie fine (7 ou 8 F), posée en per-

opératoire pour assurer la nutrition post-opératoire immédiate,

peut s’avérer nécessaire pour assurer un apport nutritionnel suf-

fisant. Cela expose toutefois à des complications techniques (obs-

truction, chute de la sonde) qui peuvent nécessiter l’utilisation de

sondes de remplacement avec ballonnet. Au stade palliatif inopé-

rable, la pose d’une jéjunostomie chirurgicale peut rester la seule

alternative pour limiter l’évolution de la cachexie.

Au cours des cancers œsophagiens et gastriques, l’existence d’une

chambre implantable incite parfois à des indications trop larges

d’apports nutritionnels parentéraux complémentaires, dont le

bénéfice par rapport à une nutrition entérale bien conduite n’est

pas établi, et qui exposent en outre à un risque majoré de com-

plications infectieuses. Les indications de la nutrition parentérale

au cours de la radio-chimiothérapie doivent donc être réservées

aux patients sévèrement dénutris ne pouvant être nourris par voie

entérale et chez qui la dénutrition compromet la réalisation d’un

traitement. La prescription doit alors couvrir réellement les

besoins énergétiques et azotés du patient, et intégrer les apports

en électrolytes et micronutriments. Son efficacité doit être éva-

luée, et ses risques limités par un personnel entraîné.

Cancer du pancréas

Le cancer du pancréas est très souvent responsable d’un amai-

grissement majeur et rapide conduisant à la cachexie. La dénu-

trition avant traitement est présente chez 72 à 80% des malades

pour ce type de cancer (7, 10). Les perturbations métaboliques,

en particulier le syndrome inflammatoire et hypercatabolique,

sont particulièrement marquées au cours du cancer du pancréas.

En outre, la sténose du deuxième duodénum peut freiner la

vidange gastrique et évoluer vers une obstruction digestive. La

cholestase liée à la compression de la voie biliaire principale

entraîne une malabsorption des graisses. De plus, une tumeur

céphalique obstruant le canal de Wirsung peut être à l’origine

d’une insuffisance pancréatique exocrine majorant la mal-

absorption globale, en particulier lipidique. Enfin, les douleurs

épigastriques intenses souvent présentes, parfois majorées par la

prise alimentaire, peuvent entraîner une diminution volontaire

des apports alimentaires. Le diagnostic du cancer du pancréas

reste souvent tardif, et l’extension tumorale comme la dénutri-

tion sont généralement majeures d’emblée, contre-indiquant tout

traitement carcinologique.

Devant une tumeur localement évoluée, l’obstruction duodénale

peut être palliée par la mise en place d’une prothèse duodénale

expansive. La double dérivation bilio-digestive chirurgicale reste

une intervention de dernier recours, avec souvent des suites opé-

ratoires difficiles. Dans ce cas, la mise en place conjointe d’une

jéjunostomie peut permettre d’améliorer le confort post-opéra-

toire, sans toutefois influencer le très mauvais pronostic de ce

cancer.

Les cancers des voies biliaires sont souvent, au même titre que

les cancers du pancréas, diagnostiqués tardivement. La dénutri-

tion est souvent importante, pouvant résulter du double obstacle

bilio-digestif que peut constituer un cholangiocarcinome évolué,

et de la malabsorption secondaire.

Cancer colorectal

Le cancer colorectal est moins souvent associé à une dénutrition

importante au moment de son diagnostic (34%) (7), du fait de la

localisation préférentielle sur le côlon gauche et d’un retentisse-

ment tardif sur la prise alimentaire. Le syndrome inflammatoire

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 3 - vol. VI - mai-juin 2003

114

DOSSIER THÉMATIQUE

est également plus limité. En outre, l’obésité est un facteur de

risque démontré de cancer colorectal (11),et la dénutrition patente

est donc plus tardive sur ce terrain, mais l’obésité expose à un

risque accru de complications post-opératoires. Même si la dénu-

trition est peu fréquente au stade initial, la surveillance et la rééva-

luation nutritionnelle doivent être maintenues au fil d’une évo-

lution souvent prolongée et émaillée de chimiothérapies

adjuvantes ou palliatives dans les formes métastatiques. La réa-

lisation de cette chimiothérapie peut en effet être compromise en

cas de dénutrition, qui doit être prévenue par des conseils diété-

tiques et la prescription de compléments nutritionnels dès le

moindre signe de dégradation.

Cancer primitif du foie

Les cancers primitifs du foie surviennent en général sur un foie

cirrhotique, la cirrhose, qui expose en elle-même à la dénutrition

(lire chapitre spécifique), étant majoritairement d’origine alcoo-

lique (80 à 90%). Dans ce cas, les patients peuvent cumuler les

troubles nutritionnels de l’alcoolisme chronique (carences mul-

tiples, notamment vitaminiques) et les troubles métaboliques liés

au cancer.

Le carcinome hépatocellulaire peut aussi survenir chez des

malades porteurs d’une hépatite chronique C ou B ou d’une hémo-

chromatose. Quant aux hépatocarcinomes sur stéatofibrose non

alcoolique, ils sont de plus en plus fréquents, en raison de l’inci-

dence croissante de l’obésité.

NUTRITION PÉRI-OPÉRATOIRE

ET PLACE DE L’IMMUNONUTRITION

Il est important de rappeler que tout patient sévèrement dénutri

devant subir une intervention lourde (gastrectomie, œsophagec-

tomie, DPC), devrait bénéficier d’une renutrition pré-opératoire

d’environ deux semaines, principalement entérale, qui réduit les

complications post-opératoires (12, 13). Malheureusement, cette

recommandation de Conférence de consensus, souvent rappelée,

reste trop peu mise en œuvre. Il est pourtant simple maintenant,

de prescrire une nutrition entérale à domicile qui est prise en

charge dans le cadre des prestations remboursables; la prescrip-

tion initiale doit toutefois être hospitalière, émanant d’un service

spécialisé. Les modalités et objectifs de la nutrition assistée péri-

opératoire ont été évoqués plus haut à propos du cancer de l’œso-

phage.

Plus récemment, la meilleure connaissance de la physiopatho-

logie et des conséquences immunitaires du stress opératoire a per-

mis d’envisager la mise en œuvre de thérapeutiques nutrition-

nelles spécifiques visant à renforcer les défenses immunitaires et

à limiter les complications post-opératoires. C’est ainsi que les

solutés d’immunonutrition ont été élaborés. Ces solutions sont

composées d’immunonutriments ayant chacun des effets spéci-

fiques. L’arginine stimule la réponse immunitaire, favorisant ainsi

la résistance aux infections et les processus de cicatrisation, indis-

pensables en période post-opératoire. Les acides gras en n-3 limi-

tent l’exacerbation de la réponse inflammatoire et ont des effets

immunostimulants. Les nucléotides peuvent, quant à eux, stimu-

ler la différenciation des cellules immunitaires et intestinales. Une

solution d’immunonutrition associant ces trois pharmaconutri-

ments (Impact®) a fait l’objet de plusieurs études contrôlées et de

méta-analyses récentes mettant en évidence une diminution signi-

ficative des complications post-opératoires, de la durée d’hospi-

talisation et même du coût global de la prise en charge chez des

malades cancéreux sévèrement dénutris, par rapport à une nutri-

tion entérale ou une nutrition parentérale standard (14). Le béné-

fice est maximum lors d’une administration péri-opératoire (avant

et après la chirurgie) de cette solution pour les patients atteints

de cancer gastrique ou colorectal sévèrement dénutris, avec une

amélioration de la réponse immunitaire post-opératoire (15, 16).

Récemment, une étude prospective contrôlée chez des patients

peu ou pas dénutris opérés pour un cancer digestif a montré

qu’une immunonutrition orale pré-opératoire seule était aussi effi-

cace que la supplémentation complète péri-opératoire en termes

de réduction des complications infectieuses post-opératoires et

de la durée d’hospitalisation (17).

La glutamine a également des effets immunostimulants et anti-

inflammatoires, et stimule la synthèse protéique intestinale.

Quatre études contrôlées portant sur des malades opérés pour can-

cer digestif, modérément à sévèrement dénutris selon les études,

ont montré que la supplémentation en glutamine de la nutrition

parentérale (sous forme de glutamine libre ou de dipeptide ala-

nyl-glutamine, Dipeptiven®) est associée à une réduction de la

durée d’hospitalisation par rapport à une nutrition parentérale

standard (18).

Il existe peu d’études concernant spécifiquement la nutrition péri-

opératoire des cancers du foie. Il semble qu’une supplémentation

parentérale fortement enrichie en acides aminés ramifiés et en tri-

glycérides à chaîne moyenne permette de réduire les

complications infectieuses post-opératoires des hépatocarcinomes

(19).

Ces différentes études confirment donc les bénéfices d’une prise

en charge nutritionnelle active en péri-opératoire des cancers

digestifs. Les données récentes permettent de recommander une

immunonutrition péri-opératoire entérale chez les malades can-

céreux sévèrement dénutris ou au moins pré-opératoire chez des

patients même modérément dénutris. Si la voie entérale ne peut

être utilisée, une supplémentation en glutamine de la nutrition

parentérale améliore l’évolution clinique.

L’intérêt de solutés d’immunonutrition en dehors de la période

péri-opératoire, notamment au cours d’une radio-chimiothérapie

ou en dehors de tout traitement carcinologique chez un malade

cancéreux, reste à évaluer. Dans de telles situations, la dénutri-

tion doit d’abord être prévenue ou corrigée par des solutés stan-

dard de nutrition artificielle ou des compléments nutritionnels.

6

6

1

/

6

100%