LA CHIMIOTHÉRAPIE DE PREMIÈRE LIGNE DU CANCER COLORECTAL MÉTASTATIQUE

LA CHIMIOTHÉRAPIE DE PREMIÈRE LIGNE

DU CANCER COLORECTAL MÉTASTATIQUE

DOIT-ELLE ÊTRE AGRESSIVE ?

POUR (d’après J.L. Misset)

En préambule, le Pr Misset revient sur le terme de chimiothé-

rapie agressive, en signalant qu’il s’agit non pas d’administrer

des traitements vécus comme une agression par les patients,

mais d’employer une chimiothérapie optimale dès la première

ligne de traitement, impliquant un bénéfice en termes de qua-

lité de vie et de survie. C’est maintenant possible grâce au déve-

loppement de nouveaux traitements efficaces dans le cancer

colorectal.

Sur la base d’études datant du début des années 90, l’intérêt de

commencer une chimiothérapie systémique dès le diagnostic de

la maladie métastatique plutôt que de mettre en route le traite-

ment lors de l’apparition des symptômes est admis. Cela a en

effet un impact en termes non seulement de taux de réponse, mais

également de survie globale et de survie sans symptômes (1, 2).

La chimiothérapie considérée comme optimale devrait être celle

qui entraîne le plus fort taux de réponse, celui-ci étant corrélé à

une augmentation de la survie (3). Le taux de réponse dépend des

drogues et des doses administrées à chaque cycle. L’exemple cité

est celui de la chronomodulation, où le taux de réponse passe de

10 à 40 % lorsque la dose-intensité de 5-FU passe de 1 500 à

1800 mg/m2/semaine pour un schéma 5-FU/acide folinique, et

de 30 à 67 % lorsque la dose-intensité de 5-FU passe de 800 à

1400 mg/m2/semaine pour un schéma 5-FU/acide folinique +

oxaliplatine. Il s’agit donc de déterminer la dose optimale, mais

également le mode d’administration et les traitements les plus

efficaces. L’efficacité de l’oxaliplatine en association à un schéma

5-FU/acide folinique a été démontrée en première ligne méta-

statique au travers de deux études de phase III. Un essai rapporte

un taux de réponse de 53 % dans le bras avec oxaliplatine admi-

nistrée en perfusion de 6 heures et 5-FU/acide folinique chrono-

modulé contre 16 % dans le bras 5-FU/acide folinique chrono-

modulé seul (p < 0,001), et une augmentation de la survie sans

progression (médiane 8,7 mois vs 6,1 mois, respectivement,

p=0,048) en faveur du bras oxaliplatine (4). La survie globale

n’est pas significativement différente dans les deux bras (19,9 vs

19,4 mois), mais il faut signaler que les cross-over étaient auto-

risés (57 % des patients).

La deuxième étude a comparé le schéma LV5FU2 au même

schéma, auquel était ajouté l’oxaliplatine (5). Le taux de ré-

ponse est de 50,7 % dans le bras avec oxaliplatine contre 22,3 %

dans le bras contrôle (p = 0,0001). La différence de survie sans

progression est également en faveur du bras avec oxaliplatine

(9 vs 6,2 mois, p = 0,0001). En revanche, la survie médiane

n’est pas significativement différente entre les deux bras (16,2

vs 14,7 mois). Cependant, l’analyse des résultats atteste que

l’adjonction d’oxaliplatine au schéma LV5FU2 en première ligne

thérapeutique est un facteur pronostique d’augmentation signifi-

cative de la survie (p = 0,0001), indépendamment de la chimio-

thérapie reçue en deuxième ligne (oxaliplatine ou CPT11) (6).

Un autre argument en faveur de l’administration d’emblée du

traitement le plus efficace repose sur l’analyse de la qualité de

vie. Que ce soit avec le 5-FU, le CPT11 ou l’oxaliplatine, un

taux de réponse élevé est associé à une meilleure qualité de vie.

Pour le 5-FU, deux études mettent en évidence un bénéfice en

médiane de survie sans symptômes dans le bras traité par 5-FU

par rapport au groupe contrôle traité par soins de confort (1, 7).

Un essai de phase III a démontré une augmentation de survie

globale et de qualité de vie chez des patients traités en deuxième

ligne par CPT11, comparés à un groupe de patients recevant un

traitement symptomatique seul (8). L’analyse des données de

l’étude LV5FU2 versus LV5FU2 + oxaliplatine en première

ligne métastatique montre une qualité de vie globale identique

pour les deux bras, mais une durée de survie sans progression et

sans détérioration de la qualité de vie significativement allon-

gée pour le bras avec oxaliplatine (9).

Chez les patients symptomatiques pour qui le soulagement est

une urgence, la chimiothérapie la plus efficace d’emblée est éga-

lement indiquée. Ceci s’adresse notamment aux patients souf-

frant de volumineuses masses tumorales, d’une occlusion intes-

tinale ou d’une carcinose péritonéale.

Le concept de chimiothérapie optimale en première ligne

s’intègre dans une démarche multidisciplinaire, à savoir une

concertation entre le médecin et le chirurgien. L’expérience de

l’hôpital Paul-Brousse réalisée chez des patients ayant des méta-

stases hépatiques exclusives non résécables d’emblée est rap-

CONGRÈS

10

La Lettre du Cancérologue - Volume IX - no1 - février 2000

Oxaliplatine dans les cancers digestifs : acquisitions

récentes et nouvelles stratégies

EORTC-FFCD, jeudi 24 juin 1999

●

C. Tournigand*

* Hôpital Saint-Antoine, Paris.

portée. Cent cinquante et un patients ont reçu une chimiothé-

rapie par 5-FU, acide folinique et oxaliplatine d’emblée (10).

Cinquante et un pour cent d’entre eux ont été opérés et 38 %

ont bénéficié d’une résection tumorale complète, incluant quatre

réponses complètes pathologiques. Le taux de survie à cinq ans

des patients ayant bénéficié d’une résection secondaire des

métastases à visée curatrice est de 50 %. L’analyse multivariée

des facteurs prédictifs de résécabilité montre que les deux fac-

teurs indépendants sont le pourcentage d’envahissement hépa-

tique initial ( 25 % ou > 25 %) et la réponse maximale à la

chimiothérapie.

Instaurer un traitement de première ligne le plus efficace pos-

sible vise à obtenir le taux de réponse le plus élevé. Même si la

corrélation entre taux de réponse et survie n’est pas retrouvée

dans l’ensemble des études, un des deux essais administrant une

combinaison 5-FU/acide folinique et CPT11 en première ligne

montre une augmentation de la médiane de survie. De même,

l’“Extended Access Program”, reprenant les données des patients

traités par oxaliplatine, montre qu’il existe un parallèle entre le

taux de réponse, le temps jusqu’à progression et la survie glo-

bale lorsque l’on compare les différents schémas d’administra-

tion de l’oxaliplatine ou du 5-FU (11). Les modèles statistiques

permettent également d’établir une corrélation entre le taux de

réponse et la survie (3).

Enfin, le dernier argument présenté est plus général et pro-

vient de l’expérience acquise dans les autres localisations

tumorales. En effet, au long cours, l’intérêt de réserver les

drogues les plus actives pour la rechute ou la progression

n’a jamais fait ses preuves. Pour le cancer colorectal méta-

statique, il semble donc préférable aujourd’hui de débuter

d’emblée par le schéma thérapeutique ayant la plus forte acti-

vité antitumorale.

CONTRE (d’après D. Cunningham)

Il convient dans un premier temps de définir ce que l’on

entend par chimiothérapie agressive. Il s’agit d’une association

de drogues administrées d’emblée selon un schéma recherchant

un maximum d’efficacité initiale. Quels objectifs cherche-t-on à

atteindre pour les patients traités en première ligne ? Augmenter

la survie, améliorer la qualité de vie et pallier les symptômes chez

la majeure partie des malades ou augmenter les chances de sur-

vie à long terme chez quelques patients seulement ? La solution

repose sur l’identification des patients susceptibles de bénéficier

d’un traitement agressif. Un traitement séquentiel peut présenter

de nombreux avantages : cette attitude thérapeutique permet de

réduire la toxicité et de réserver des traitements de deuxième ligne

efficaces. D’autre part, la chimiothérapie séquentielle pré-

serve la chimiosensibilité des cellules tumorales. Les inconvé-

nients sont notamment la prolongation du temps de traitement des

patients, le faible taux de réponses complètes et la faible propor-

tion de patients chez qui on peut envisager une métastasectomie.

Afin d’étudier l’impact des chimiothérapies de deuxième ou troi-

sième ligne, Sobrero a évalué dans le cadre d’une étude rando-

misée les taux de contrôle tumoral (réponse complète + réponse

partielle + stabilisation) du groupe contrôle (traité par 5-FU et

méthotrexate) et du groupe expérimental (traité par 5-FU/ métho-

trexate en alternance avec 5-FU/acide folinique), en première

ligne puis au cours des deuxième et troisième lignes de traite-

ment (12). Alors que le taux de contrôle tumoral en première

ligne est supérieur dans le bras expérimental, les résultats sont

inversés en deuxième et en troisième ligne, la survie globale étant

identique entre les deux groupes de patients. L’utilisation séquen-

tielle de différents agents anticancéreux pourrait donc être aussi

efficace que leur administration d’emblée en association.

SYNTHÈSE (d’après P. Rougier)

Le choix thérapeutique en première ligne de chimiothérapie du

cancer colorectal métastatique soulève trois interrogations. La

première est l’évaluation du rapport entre le taux de réponse à la

chimiothérapie et le bénéfice pour le patient : un taux de réponse

élevé aura-t-il un impact en termes de survie pour le patient, et

quelle est la proportion de patients dont la première ligne est un

échec en raison d’une chimiothérapie trop peu agressive? La

deuxième est la prise en compte de l’efficacité des deuxièmes

lignes de chimiothérapie, après échec du 5-FU à fortes doses ;

par exemple : est-on capable de compenser un premier traitement

peu actif par une deuxième ligne plus efficace ? La troisième

concerne le profil des patients à qui l’on propose une chimio-

thérapie : existe-t-il des critères d’âge, d’état général, de fonc-

tions rénale, hépatique ou médullaire ?

Arguments pour un traitement d’emblée agressif

En termes de survie globale, il a été montré que la chimiothéra-

pie est un facteur pronostique significatif de la réponse au trai-

tement et de la survie. Par ailleurs, par rapport à un traitement

5-FU/acide folinique, les études de première ligne montrent une

augmentation de la survie globale chez les patients recevant un

traitement associant 5-FU/acide folinique et oxaliplatine (16,2

versus 14,7 mois – non significatif) (5) ou 5-FU et CPT11 (16,8

versus 14 mois ; p = 0,03) (13). Enfin, un des intérêts d’une chi-

miothérapie agressive en première ligne est de pouvoir rendre

opérables des patients métastatiques inopérables d’emblée : c’est

le cas chez 16 % des patients ayant reçu un schéma chronomo-

dulé de 5-FU/acide folinique + oxaliplatine, entraînant une sur-

vie à 3 et 5 ans de 54 % et 40 % respectivement (14).

Le taux de réponse, pris souvent comme critère d’efficacité d’une

chimiothérapie, est-il lié à un bénéfice clinique pour le patient ?

Les données de la littérature montrent qu’une réponse objective

est liée non seulement à une amélioration des symptômes (15),

mais également à une augmentation de la survie sans progression

et de la survie globale (3), cela sans détérioration de la qualité de

vie (9). Les molécules actuellement à notre disposition sont

actives en deuxième ligne, après échec d’un traitement par 5-FU.

Cependant, seuls 30 à 50 % des patients reçoivent une chimio-

thérapie de deuxième ligne. Quelle aurait été l’évolution des 50

à 70 % des patients non traités en deuxième ligne s’ils avaient

reçu une chimiothérapie agressive d’emblée ?

Arguments contre un traitement d’emblée agressif

Si le critère essentiel d’évaluation des traitements repose sur le

taux de réponse objective, la stabilisation tumorale peut égale-

ment avoir un effet symptomatique, retrouvé chez 64 % des

11

La Lettre du Cancérologue - Volume IX - no1 - février 2000

patients dans une étude de phase III (15). Le contrôle tumoral a aussi

un impact sur la survie sans progression et la survie globale (16).

Chez les patients traités par 5-FU continu en première ligne, seuls

20 % sont en situation d’échec précoce. Enfin, même si une chi-

miothérapie agressive en première ligne peut permettre une résec-

tion des métastases et une augmentation de la survie, cette straté-

gie ne s’adresse qu’à une faible proportion de patients, évaluée

à 3 à 5 % de ceux inclus dans les essais prospectifs randomisés.

Après un échec du 5-FU en première ligne, l’impact du CPT11

en deuxième ligne sur la survie et la qualité de vie a été claire-

ment démontré par deux essais randomisés publiés récemment.

Le CPT11 comparé à un traitement symptomatique augmente de

22,4 % la survie à un an, et de 13% à un an comparé à du 5-FU

continu (8, 17). D’autre part, l’efficacité des traitements de

deuxième ligne peut éventuellement expliquer l’absence de dif-

férence de survie significative entre deux traitements de première

ligne, comme c’est le cas dans l’essai comparant LV5FU2 et

LV5FU2 + oxaliplatine, pour lequel 33,8 % des patients ont reçu

de l’oxaliplatine ou du CPT11 en deuxième ligne.

Enfin, la chimiothérapie n’est pas le seul facteur pronostique qui

influence la survie. L’indice de performance, le nombre de sites

envahis, le pourcentage d’envahissement hépatique sont autant

de facteurs pronostiques qui entrent en ligne de compte, et sont

souvent plus importants que le type de chimiothérapie initial. Les

patients âgés, quant à eux, constituent une population chez

laquelle le 5-FU a une activité antitumorale, mais parfois au prix

d’une toxicité plus marquée. Ils sont en outre généralement moins

demandeurs de traitements intensifs.

En conclusion, les patients de moins de 70 ans, en bon état géné-

ral (EG 0-1), avec une fonction hépatique normale, peuvent béné-

ficier d’une chimiothérapie agressive permettant une améliora-

tion des symptômes, du contrôle tumoral et un allongement du

temps jusqu’à progression. En cas de réponse tumorale, un geste

chirurgical doit être discuté. Chez les patients âgés et/ou ayant

une altération de l’état général, un schéma de 5-FU administré

de façon optimale doit rester la règle.

À l’avenir, les efforts devront porter sur l’identification de facteurs

pronostiques biologiques permettant de sélectionner les patients

en fonction de l’effet attendu de la chimiothérapie. Parmi eux, on

peut citer le statut p53, l’expression de la thymidylate synthase,

etc. Les patients résistants au 5-FU (par exemple en raison d’une

forte expression de thymidylate synthase) se verront alors propo-

ser une polychimiothérapie d’emblée. De nouvelles études rando-

misées devraient donc explorer ces concepts et préciser le groupe

de patients qui bénéficieront d’une chimiothérapie agressive.

NEUROTOXICITÉ DE L’OXALIPLATINE

Le point de vue du neurophysiologiste (d’après A. Sebille)

L’effet neurotoxique des dérivés du platine s’exerce sur le neurone

sensitif périphérique, au niveau du ganglion rachidien. D’un point

de vue physiopathologique, cette toxicité s’explique par un arrêt

de la synthèse protéique, qui conduit à une altération de la fonc-

tion axonale et à une dégénérescence centripète des deux branches

de l’axone. À la lumière des connaissances acquises avec le cis-

platine, la neurotoxicité de l’oxaliplatine a été étudiée par l’enre-

gistrement des fibres sensitives cutanées et des fibres nerveuses

proprioceptives. Dans l’étude présentée, les potentiels sensitifs du

nerf sural et du nerf médian ont été enregistrés, ainsi que l’activité

motrice du nerf médian. Le critère retenu pour la comparaison de

la toxicité au cours des cycles d’oxaliplatine est l’amplitude des

potentiels sensitifs, reflet du nombre d’axones fonctionnels, et le

pourcentage de recrutement du réflexe monosynaptique du triceps

sural. Deux cent cinquante enregistrements ont été réalisés chez

92 patients traités par oxaliplatine tous les quinze jours. Vingt-sept

patients ont eu une exploration fonctionnelle dès le début du trai-

tement et 4 cycles plus tard et 14 patients ont eu un enregistrement

aux cycles 1, 4 et 8. Les amplitudes moyennes ont été comparées

entre le début de traitement et lors des 4eet/ou 8ecycles. Les résul-

tats de cette étude montrent que l’amplitude décroît de façon signi-

ficative entre le premier et le quatrième cycle (p = 0,02). La dimi-

nution d’amplitude se poursuit entre le 4eet le 8ecycle avec une

différence très significative (p < 0,001). En rapportant l’ensemble

des amplitudes de potentiels sensitifs en fonction de la dose cumu-

lée d’oxaliplatine reçue, on observe une relation linéaire entre ces

deux paramètres. Ainsi, l’amplitude est réduite de moitié pour une

dose cumulée d’oxaliplatine de 1 600 mg. Ces résultats indiquent

qu’il existe une dégénérescence axonale des fibres nerveuses sen-

sitives liée à la dose cumulée d’oxaliplatine.

Une des particularités de la neurotoxicité de l’oxaliplatine est

l’exacerbation des symptômes par le froid. Les enregistrements

électrophysiologiques réalisés au niveau musculaire montrent des

anomalies de type myotonique, liées à une altération de la fonc-

tion des canaux sodiques. Les enregistrements réalisés au niveau

de l’éminence thénar au repos et lors d’une contraction volon-

taire retrouvent un tracé typique de myotonie.

La neurotoxicité de l’oxaliplatine s’exerce sur les neurones sen-

sitifs, au niveau du ganglion rachidien. Cette toxicité est étroite-

ment liée à la dose cumulée reçue par le patient. L’oxaliplatine

se lierait probablement à la membrane des cellules nerveuses en

fonction de la concentration plasmatique, provoquant ainsi une

altération des canaux ioniques transmembranaires responsable

de phénomènes semblables à ceux de la myotonie.

Le point de vue du clinicien (d’après C. Louvet)

La toxicité limitante de l’oxaliplatine, seul ou en association avec

un schéma 5-FU/acide folinique, est neurologique. Il s’agit d’une

neuropathie périphérique sensitive, réversible. Elle se manifeste

initialement dans les heures qui suivent la perfusion sous la forme

de dysesthésies exacerbées par le froid localisées au niveau des

extrémités distales, voire de la sphère pharyngolaryngée. Ces

symptômes sont fréquents lors des premières cures et l’intensité

en est faible. Après plusieurs cycles, une toxicité cumulative

apparaît, les dysesthésies ou paresthésies persistent entre les

cycles et 15 % des patients développent une gêne fonctionnelle

après avoir reçu une dose cumulée de 800 mg/m2d’oxaliplatine.

Une étude rétrospective sur le délai d’apparition et l’évolution

de la neurotoxicité a été présentée. Trente-quatre patients ayant

au moins 6 mois de suivi après l’apparition d’une neurotoxicité

de grade 3 ont été étudiés. Ce groupe de patients comporte

19 hommes et 15 femmes, de 62 ans d’âge moyen. Dix-huit

patients avaient un indice de performance de 0 et 16 un indice de

CONGRÈS

12

La Lettre du Cancérologue - Volume IX - no1 - février 2000

performance de 1 ou 2. Dix patients recevaient l’oxaliplatine en

première ligne thérapeutique et 24 en deuxième ligne. Les doses

par cycle étaient de 85 mg/m2chez 19 patients et de 100 mg/m2

chez 15 patients. Les cycles étaient administrés tous les 15 jours.

Le délai médian de survenue d’une neuropathie de grade 3 est de

23 semaines, et à 30 semaines, la probabilité d’avoir une telle

toxicité est de 91 %. En ce qui concerne l’évolution clinique, la

médiane de récupération a été de 12 semaines, 77% des patients

récupérant à 20 semaines et 88 % à 30 semaines.

Une étude complémentaire a cherché à mettre en évidence des fac-

teurs individuels de risque de développer une neuropathie de grade

3 (impotence fonctionnelle). Pour cela, les données de 150 patients

traités par oxaliplatine en deuxième ligne pendant un minimum de

6cycles ont été étudiées. Trente-six patients ont développé une neu-

ropathie de grade 3 et 114 une neuropathie de grade 0, 1 ou 2. En

comparant les caractéristiques de ces deux groupes de patients, seul

le sexe a une répartition significativement différente dans les deux

groupes : le sexe féminin est associé à une plus forte fréquence de

neuropathies de grade 3. Ceci peut être le reflet d’une susceptibi-

lité plus importante chez les femmes, mais peut aussi correspondre

à une plus grande acuité dans la perception des symptômes.

En conclusion, quelques recommandations peuvent être formu-

lées quant à l’utilisation de l’oxaliplatine, vis-à-vis de sa neuro-

toxicité. Tout d’abord, la décision de poursuivre l’administration

d’oxaliplatine ne doit être basée que sur l’examen neurologique

complet du patient et non sur le calcul de la dose-intensité ou de

la dose cumulative. D’autre part, alors que l’administration d’oxa-

liplatine ne présente pas de risque en présence d’une neuropathie

de grade 1, la présence d’un grade 2 doit conduire à une prudence

particulière, à un examen et un interrogatoire méticuleux. Enfin,

il est impératif d’interrompre le traitement dès l’apparition d’une

neuropathie de grade 3, à savoir une impotence fonctionnelle qui

doit être objectivée de façon précise. Il faut également signaler

que la réintroduction de l’oxaliplatine après normalisation de

l’examen neurologique peut être envisagée. L’intérêt de l’exa-

men électrophysiologique comme outil prédictif au niveau indi-

viduel n’est pas encore établi.

OXALIPLATINE EN ASSOCIATION : NOUVELLES DONNÉES

(d’après M. Ducreux)

Pendant plus de quarante ans, le 5-fluoro-uracile a été la pierre

angulaire des traitements du cancer colorectal. Depuis 1996, de

nouvelles molécules ont démontré leur efficacité chez les patients

ayant un cancer colorectal métastatique, que ce soit en première

ou en deuxième ligne après échec d’un traitement par 5-FU. Les

mécanismes d’action de ces nouvelles drogues sont différents,

de même que leur spectre de toxicité. Cela ouvre de nouvelles

perspectives étant donné les nouvelles associations de drogues

qui pourront être élaborées.

Oxaliplatine et raltitrexed

Rationnel

L’oxaliplatine et le raltitrexed sont deux molécules récentes ayant

démontré leur efficacité en première ligne, avec des taux de

réponse en monothérapie de 20 à 24 % pour l’oxaliplatine et de

14 à 20 % pour le raltitrexed en phase III (26 % en phase II).

L’intérêt de leur association réside dans leur mécanisme d’action

différent, l’oxaliplatine ayant pour cible l’ADN, au sein duquel

il crée des adduits intrabrins, et le raltitrexed étant un inhibiteur

de la thymidylate synthase. In vitro, il a été démontré qu’ils

avaient une cytotoxicité additive (18). Par ailleurs, l’expérience

acquise lors des essais de phase I et II a montré que ces deux

molécules avaient une toxicité différente, la principale toxicité

de l’oxaliplatine étant la neuropathie périphérique et celle du ral-

titrexed la diarrhée et la leucopénie. Enfin, le schéma thérapeu-

tique en association offre l’avantage d’être aisé puisque chaque

drogue s’administre toutes les trois semaines.

Étude de phase I

L’étude de phase I raltitrexed + oxaliplatine consistait à admi-

nistrer le raltitrexed en perfusions de 15 minutes, suivies

45 minutes plus tard de la perfusion d’oxaliplatine, en deux

heures. Ce schéma était répété toutes les trois semaines. Les doses

respectives étaient 2 mg/m2et 85 mg/m2au premier palier. Les

doses 3,75 et 130 mg/m2(palier 7) correspondaient aux doses

toxiques. Le palier 6 (3,5 mg/m2de raltitrexed et 130 mg/m2

d’oxaliplatine) constituent les doses maximales tolérées. Les

doses recommandées sont les suivantes : raltitrexed : 3 mg/m2

i.v. 15 minutes, suivi 45 minutes plus tard par oxaliplatine :

130 mg/m2i.v. 2 heures, les cycles étant répétés toutes les trois

semaines.

Quarante-cinq patients ont été évalués pour l’efficacité antitu-

morale de la combinaison. Vingt-deux pour cent des patients ont

eu une réponse objective et 40 % avaient une maladie stable. Dans

cette étude, 17 patients avaient un mésothéliome et, parmi eux,

8 ont répondu, ce qui correspond à un taux de réponse de 47 %.

Chez les dix patients ayant un cancer colorectal déjà lourdement

prétraité, 6 avaient une stabilisation de la maladie.

Étude de phase II

Par la suite, la FNCLCC a entrepris un essai multicentrique de

phase II chez des patients atteints de cancer colorectal métasta-

tique en première ligne thérapeutique. Ces patients ont reçu le

raltitrexed à la dose de 3 mg/m2et l’oxaliplatine à la dose de

130mg/m2, toutes les trois semaines. L’évaluation était faite après

trois cycles de traitement. L’objectif principal était le taux de

réponse. Les résultats préliminaires ont été présentés à l’ASCO

1999(19). Soixante et onze patients ont été inclus dans cette étude

entre juin et décembre 1998. La tolérance évaluée sur 53 patients

ayant reçu les deux drogues à la pleine dose recommandée en

monothérapie retrouve 17 % de neutropénie de grade 3-4, 6 %

de diarrhée, 6 % de thrombopénie de grade 3-4, 9 % de nausées

ou de vomissements, 9 % d’augmentation des transaminases

ALAT. Un décès toxique a été signalé. Le taux de réponse glo-

bal est de 59,5 % (IC 47-72) pour les 59 premiers patients dont

les dossiers ont été expertisés de manière indépendante. Trente-

deux pour cent des patients ont eu une stabilisation de leur mala-

die et 8,5 % étaient progressifs. La durée médiane des réponses

était de plus de 5 mois, de même que le temps médian jusqu’à

progression. Cette étude se poursuit et sera prolongée par une

étude randomisée.

13

La Lettre du Cancérologue - Volume IX - no1 - février 2000

Oxaliplatine et CPT11

Rationnel

Ces deux molécules ont maintenant fait la preuve de leur effica-

cité chez les patients ayant un cancer colorectal métastatique,

avec des taux de réponse en première ligne et en monothérapie

de 20 à 24 % pour l’oxaliplatine et de 15 à 20 % pour le CPT11.

Leur mécanisme d’action est là encore différent : le CPT11 est

un inhibiteur de la topo-isomérase I. In vitro, les deux drogues

ont un effet antitumoral synergique sur des lignées cellulaires

coliques humaines (20). Enfin, l’oxaliplatine et le CPT11 pré-

sentent des toxicités différentes.

Études de phase I-II

Trois études de phase I-II ont été réalisées en deuxième ligne

de traitement de cancers colorectaux métastasés, selon un

schéma toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines.

Vingt-quatre patients ont été évalués dans le schéma bimensuel.

Les doses recommandées sont de 85 mg/m2d’oxaliplatine et de

200 mg/m2de CPT11. Le taux de réponse est de 29 %, le délai

jusqu’à progression de 7,4 mois et la survie globale de 15,8

mois. Pour la combinaison toutes les trois semaines, les doses

recommandées sont de 85 mg/m2d’oxaliplatine et 180 mg/m2

de CPT11 (21, 22).

Étude de phase II

Un essai publié récemment a étudié l’association d’oxaliplatine

(85 mg/m2J1 et J15) et d’irinotécan (80 mg/m2J1, J8, J15) (23).

Un facteur de croissance granulocytaire était administré en fonc-

tion de la numération leucocytaire. Trente-six patients atteints de

cancer colorectal métastatique ont été inclus dans cette étude.

Tous les patients avaient précédemment reçu un traitement par

fluoropyrimidines. Le taux de réponse est de 42 % (IC 26 %-

59 %), avec 26 % de patients stables et 22 % de patients pro-

gressifs. La survie médiane est de plus de 11 mois. Les princi-

pales toxicités de grade 3-4 ont été la diarrhée (19 % des patients),

les nausées et vomissements (17 %), la neutropénie (12 %) et la

thrombopénie (6 %). Dix-neuf pour cent des patients ont présenté

une alopécie.

Conclusion

Ces résultats établissent l’efficacité des schémas d’association

tels qu’oxaliplatine + raltitrexed ou oxaliplatine + CPT11. La

toxicité est modérée et les schémas d’administration sont simples

et acceptables pour le patient. À l’heure actuelle, des essais de

phase III sont en cours afin de déterminer le bénéfice clinique de

ces divers schémas thérapeutiques.

PERSPECTIVES

(d’après E. van Cutsem)

Les études cliniques réalisées ces dernières années ont permis de

confirmer l’activité de l’oxaliplatine chez les patients ayant un

cancer colorectal avancé. L’association d’oxaliplatine et d’un

schéma de 5-FU/acide folinique s’est révélé plus actif que l’asso-

ciation 5-FU/acide folinique chez les patients traités en première

ligne. En outre, il a également été montré que l’association oxa-

liplatine + 5-FU/acide folinique était efficace chez des patients

ayant progressé sous le même schéma 5-FU/acide folinique.

Enfin, l’oxaliplatine est un dérivé du platine dont la tolérance est

satisfaisante, avec un profil de toxicité bien connu et aisément

gérable en pratique courante.

Compte tenu de ces observations d’efficacité et de bonne tolé-

rance, plusieurs questions se posent pour l’avenir : peut-on opti-

miser l’efficacité de l’association en testant de nouveaux sché-

mas d’oxaliplatine et de 5-FU/acide folinique ? Peut-on améliorer

les résultats en modifiant la séquence d’administration des

drogues ? Quelle serait la place d’autres associations avec l’oxa-

liplatine ? Quels sont les facteurs prédictifs de réponse à l’oxa-

liplatine ? Quelle est la place de l’oxaliplatine en situation adju-

vante ou néoadjuvante ? Quelle est l’efficacité de l’oxaliplatine

dans d’autres indications ? La réponse viendra des nouveaux

essais thérapeutiques, en cours ou à venir, dont E. van Cutsem

expose les principes.

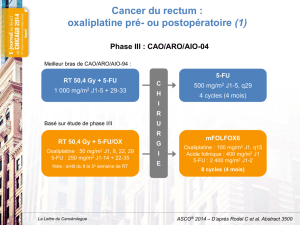

De nombreuses études de phase III en première ligne métasta-

tique sont actuellement en cours. Deux études comparent l’effi-

cacité d’une association de deux schémas 5-FU acide folinique

avec et sans oxaliplatine, basés sur les résultats en faveur du bras

comprenant l’oxaliplatine dans l’essai comparant LV5FU2 à

LV5-FU2 + oxaliplatine. Une étude américaine (EFC7110) com-

pare un schéma de 5-FU/acide folinique de type Mayo Clinic à

une association d’oxaliplatine à 130 mg/m2et de 5-FU bolus et

acide folinique faibles doses, toutes les trois semaines. Le

deuxième essai (N9741 : NCI, NCCTG et CALGB) est un essai

randomisé nord-américain à six bras : 5-FU/acide folinique de

type Mayo Clinic ; 5-FU/acide folinique / CPT11 hebdomadaire ;

CPT11 J1 et 5-FU/acide folinique J2 à J5 toutes les trois

semaines ; oxaliplatine et CPT11 toutes les trois semaines ; oxa-

liplatine J1 et 5-FU / acide folinique bolus J1 à J5 toutes les trois

semaines ; FOLFOX 4 (LV5FU2 + oxaliplatine 85 mg/m2/

2semaines).

Deux études visent à déterminer la modalité optimale d’admi-

nistration de l’oxaliplatine (dose intensité, chronomodulation).

L’étude OPTIMOX compare un schéma de type FOLFOX 4 au

schéma FOLFOX 7 qui comprend une association LV5FU2 sim-

plifié et de l’oxaliplatine à 130 mg/m2tous les 15 jours. Dans ce

deuxième bras, 6 cycles seront administrés, suivis par 12 cycles

de chimiothérapie sans oxaliplatine, puis reprise de l’oxalipla-

tine pour 6 cycles supplémentaires. L’objectif principal est la sur-

vie sans progression. Le deuxième essai (EORTC) compare un

schéma bimensuel de 5-FU en perfusion continue (1,5 à 1,8 g/m2

sur 22 heures J1 J2) et d’acide folinique (600 mg/m2) associé à

de l’oxaliplatine à 100 mg/m2tous les 15 jours, à un schéma 5-

FU/acide folinique/oxaliplatine chronomodulés, tous les 15 jours.

L’objectif principal est la survie à deux ans.

La comparaison entre oxaliplatine et CPT11 en association avec

un schéma 5-FU/acide folinique est une des questions posées par

l’essai nord-américain déjà présenté précédemment (N9741).

L’essai du GERCOR C97 est, quant à lui, un essai de stratégie

comparant un schéma Folfox puis Folfiri (LV5FU2 simplifié +

CPT11) lors de la progression à la séquence inverse. L’objectif

principal est la survie sans progression après la deuxième ligne

thérapeutique.

CONGRÈS

14

La Lettre du Cancérologue - Volume IX - no1 - février 2000

6

6

1

/

6

100%