Lire l'article complet

REVUE DE PRESSE coordonné par

le Pr B. Combe

6 | La Lettre du Rhumatologue • No 391 - avril 2013

Les ACPA seraient responsables

d’une atteinte osseuse précoce avant l’apparition

des signes cliniques de polyarthrite rhumatoïde

La perte osseuse locale et systémique au cours de la polyarthrite rhumatoïde (PR) apparaît

précocement et semble indiquer que l’infl ammation synoviale n’est pas la seule en cause

dans les dommages ostéoarticulaires de la PR. Les anticorps antipeptides citrullinés (ACPA)

peuvent être détectés dans le sérum de sujets sains avant qu’ils ne développent des signes

articulaires. Il a par ailleurs été récemment démontré que les ACPA pouvaient favoriser la

différenciation des ostéoclastes et ainsi la résorption osseuse(1).

A.Kleyer et al. ont analysé la microarchitecture osseuse des articulations métacarpopha-

langiennes (MCP) de sujets sains n’ayant aucune douleur ni gonfl ement articulaires mais

chez qui des taux sériques signifi catifs d’ACPA ont été découverts fortuitement(2). Ainsi,

15sujets (11femmes et 4hommes), âgés en moyenne de 52,1±11,3ans, ayant un taux

sérique moyen d’ACPA à 228±53 U/ l, et 15autres sujets (11femmes et 4hommes,

49,1±11,3ans), sans ACPA ni PR, ont eu une analyse de la microarchitecture osseuse par

microscanner ( Xtreme-CT scanner) des MCP de la main droite. Aucun sujet n’était fumeur,

aucun ne prenait de traitement à visée osseuse, de glucocorticoïdes ou de traitement

hormonal. Quatre femmes dans chaque groupe étaient ménopausées. Aucun sujet n’avait

de syndrome infl ammatoire biologique et aucun n’avait de signe clinique ni d’antécédent

d’arthrite.

Les mesures réalisées sur les 2e et 3etêtes métacarpiennes montraient que les sujets

ACPA+ avaient une diminution signifi cative du volume trabéculaire (17,2 %±0,6 % versus

20,4 %±0,4 %), une diminution signifi cative de la DMO volumétrique (280±11 mg/ cm

3

versus 237±6 mg/ cm

3

), sans différence signifi cative d’épaisseur ni du nombre de travées

osseuses. L’épaisseur corticale était signifi cativement diminuée dans le groupe ACPA+

(0,22±0,03mm versus 0,32±0,03mm) et les surfaces corticales poreuses (fenestrations

corticales) étaient signifi cativement plus abondantes (7,4±1,4 % versus 1,0±0,3 %),

mais sans différence dans le nombre et la taille des érosions corticales.

B. Bouvard (Angers)

Le pincement articulaire entraîne

une altération de la fonction articulaire

et de la capacité à travailler chez les patients

atteints d’une polyarthrite rhumatoïde

récente : protection par l’adalimumab associé

au méthotrexate

Chez les patients atteints de PR, l’infl ammation et la destruction ostéocartilagineuse

entraînent une perte de la fonction physique. La destruction articulaire se manifeste par

une atteinte osseuse représentée par les érosions ainsi que par une atteinte cartilagineuse

entraînant le pincement articulaire. Ce pincement peut également être le refl et de lésions

tendineuses ou des tissus mous. Les érosions sont généralement considérées comme

les responsables majeures des conséquences fonctionnelles de la destruction articulaire.

Cependant, des travaux récents montrent que, en fait, le pincement aurait également un

retentissement important.

Sur le plan thérapeutique, le méthotrexate diminue le risque de destruction articulaire en

inhibant l’infl ammation, alors que les anti-TNF diminuent la progression de la destruction

articulaire indépendamment du contrôle de l’infl ammation. Les données de ce travail

ont été obtenues à partir de l’étude PREMIER, une étude contrôlée et randomisée des

Commentaire

Cette étude montre que des sujets avec une

réponse immune dirigée contre les protéines citrul-

linées mais sans manifestation clinique rhumatis-

male ont une altération de la microarchitecture

osseuse des MCP, notamment de la corticale. Ces

données semblent ainsi indiquer que l’infl amma-

tion synoviale ne serait pas à elle seule respon-

sable de la destruction ostéoarticulaire mais qu’une

partie de celle-ci pourrait être précocement en

lien avec l’auto-immunité. Reste à savoir si cette

atteinte osseuse précoce est prédictive du dévelop-

pement et de la sévérité de la PR et si elle s’accom-

pagne d’une atteinte de l’os sous-chondral, d’une

atteinte cartila gineuse ou d’un œdème osseux. Les

auteurs émettent l’hypothèse que la perte osseuse

dans la PR précéderait la maladie infl ammatoire

avec un premier événement représenté par la

rupture de tolérance immunitaire conduisant à

la production des ACPA et à la perte osseuse, puis

un deuxième événement aboutissant aux manifes-

tations cliniques de la maladie avec une produc-

tion de cytokines pro-infl ammatoires renforçant la

perte osseuse. Qu’en est-il des PR ACPA négatives ?

Références bibliographiques

1. Harre U, Georgess D, Bang H et al. Induction of osteoclasto-

genesis and bone loss by human autoantibodies against

citrullinated vimentin. J Clin Invest 2012;122(5):1791-802.

2. Kleyer A, Finzel S, Rech J et al Bone loss before the clinical

onset of rheumatoid arthritis in subjects with anticitrul-

linated protein antibodies. Ann Rheum Dis 2013 Mar 21.

[Epub ahead of print]

REVUE DE PRESSE

La Lettre du Rhumatologue • No 391 - avril 2013 | 7

laboratoires Abbott visant à évaluer l’effi cacité de l’adalimumab associé au méthotrexate

comparativement à une monothérapie avec méthotrexate ou adalimumab dans la PR récente

active et naïve de méthotrexate(1). Àpartir de ces données cliniques et radiologiques,

ont été évalués l’impact des traitements sur l’activité de la maladie (DAS28CRP) et les

modifi cations du score de Sharp en érosions et pincements, ainsi que l’association de

ces scores avec l’état fonctionnel (HAQ) et la capacité à travailler(2). Six-cent trente-huit

patients ayant une PR évoluant depuis moins de 3ans ont été inclus dans cette analyse.

À l’inclusion, il n’y avait pas de différence entre les groupes de traitement.

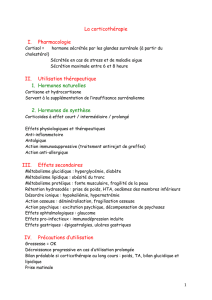

Figure. Relation entre l’atteinte radiologique de type érosion ou pincement

et la capacité à travailler.

Érosion

Pincement

Odds-ratios (IC95)

Patients

ne pouvant travailler Patients

travaillant

À l’inclusion

À 52 semaines

À 104 semaines

0,9 1 1,1

Les résultats montrent que l’élévation du DAS28 CRP était associée au score d’éro-

sion et de pincement dans les groupes “monothérapies” mais non dans le groupe

“bithérapie”. En ce qui concerne le retentissement fonctionnel de la destruction

articulaire, le HAQ était statistiquement corrélé au DAS28 CRP. Cependant, alors que

le pincement articulaire n’était pas associé au HAQ à l’inclusion mais aux semaines52

et 104, le score d’érosion n’était quant à lui jamais associé au HAQ. À l’inclusion,

98 % des patients de l’étude avaient un travail. La capacité à travailler était signifi-

cativement corrélée, àl’inclusion, aux semaines52 et104, au score de pincement

articulaire. Ainsi, plus le score de pincement était faible et plus la capacité à travailler

était élevée (figure). La présence d’érosions, quant à elle, n’avait pas d’impact sur

la capacité à travailler.

V. Devauchelle-Pensec (Brest)

Altération sévère de la porosité corticale

chez les femmes ménopausées diabétiques

fracturées

Les études épidémiologiques ont établi que les femmes diabétiques de typeII présentent

un risque fracturaire augmenté alors qu’elles ont un indice de masse corporelle souvent

plus élevé et une densitométrie osseuse peu abaissée. Dans cette population, l’utilisation

de la densitométrie est prise en défaut pour expliquer le risque fracturaire et souligne

l’importance d’évaluer la qualité osseuse. Il y a plusieurs déterminants de cette qualité

Commentaire

Ainsi, même dans la PR récente, il existe un impact

entre la progression radiologique et l’incapacité

fonctionnelle. La progression des pincements arti-

culaires pourrait avoir un impact plus important

que les érosions sur la capacité à travailler. Ces

données sont cependant à confi rmer car elles sont

issues d’une analyse post hoc.

Références bibliographiques

1. Breedveld FC, Weisman MH, Kavanaugh AF et al. The

PREMIER study: A multicenter, randomized, double-blind

clinical trial of combination therapy with adalimumab plus

methotrexate versus methotrexate alone or adalimumab

alone in patients with early, aggressive rheumatoid arthritis

who had not had previous methotrexate treatment. Arthritis

Rheum 2006;54:26-37.

2. Smolen JS, Van der Heijde DM, Keystone EC et al. Asso-

ciation of joint space narrowing with impairment of physical

function and work ability in patients with early rheumatoid

arthritis: protection beyond disease control by adalimumab

plus methotrexate. Ann Rheum Dis 2013 Jan 24. [Epub ahead

of print]

REVUE DE PRESSE coordonné par

le Pr B. Combe

8 | La Lettre du Rhumatologue • No 391 - avril 2013

osseuse, tels les propriétés de la matrice (qualité du collagène, viabilité des ostéo-

cytes, phase minérale, microcracks,etc.), le remodelage osseux, ou encore l’architecture

osseuse. Cette dernière désigne la forme et la géométrie de la pièce osseuse, mais aussi

la microarchitecture au niveau tissulaire. Dans les pathologies chroniques, il semblerait

que la corticale, et tout spécialement la porosité corticale, soit un déterminant majeur

de la résistance osseuse.

J.M. Patsch et son équipe(1) ont utilisé le scanner périphérique à haute résolution (HR-pQCT)

pour évaluer la microarchitecture. Cette technique permet de réaliser, avec une faible

irradiation, une centaine de coupes continues de 82microns d’épaisseur. Après recons-

truction, l’image est celle d’une biopsie osseuse virtuelle du tissu calcifi é où il est possible

de séparer l’os trabéculaire de l’os cortical. En plus, à chaque voxel est attribuée une

propriété physique qui est utilisée pour soumettre virtuellement l’os à des contraintes

mécaniques (modélisation selon la méthode d’analyse en éléments fi nis) et évaluer la

résistance biomécanique de l’os. L’objectif de l’étude était de déterminer s’il existe des

modifi cations de la porosité corticale et de la résistance osseuse chez les patientes dia-

bétiques fracturées.

Méthode

Les auteurs ont recruté dans la région de l’université de San Francisco en Californie

80femmes ménopausées réparties en 4groupes : les témoins saines, les témoins fracturées,

les diabétiques de type II et les diabétiques de type II fracturées. L’antécédent de fracture

devait être prouvé par radiographie. Chacune des participantes a eu une densitométrie

lombaire et fémorale et un HR-pQCT au poignet et au radius. En plus des paramètres

classiques de microarchitecture osseuse obtenus en HR-pQCT, la force de résistance a été

calculée par analyse en éléments fi nis.

Résultats

L’âge moyen des patientes recrutées était de 62ans. Dans les groupes des patientes dia-

bétiques, il n’y avait pas de différence des caractéristiques de base en dehors d’une durée

d’évolution du diabète plus courte chez les femmes non fracturées. Par rapport aux patientes

témoins, les femmes diabétiques avaient, comme attendu, une HbA1c et un indice de masse

corporelle plus élevés. En densitométrie osseuse, aucune des patientes n’avait un T-score

inférieur à − 2,5DS. En revanche, les patientes fracturées avaient une masse osseuse signi-

fi cativement plus basse que les femmes non fracturées (− 9 % à la hanche totale pour les

témoins fracturées par rapport aux témoins saines et − 7 % pour les diabétiques fracturées

par rapport aux diabétiques non fracturées).

En HR-pQCT au tibia ultradistal et distal, les femmes diabétiques fracturées ont des pores

intracorticaux de volume augmenté (respectivement + 52,6 %, p=0,009, et + 95,4 %,

p=0,020), une hausse de leur porosité relative (+ 58,1 %, p=0,005, et + 87,9 %, p=0,011)

et une augmentation de surface osseuse endocorticale (+ 10,9 %, p=0,031, et + 11,5 %,

p =0,019) par rapport aux femmes diabétiques. L’analyse des résultats au radius montre

également des altérations architecturales chez les femmes diabétiques fracturées par rapport

aux femmes diabétiques non fracturées, avec une porosité corticale 4,7fois plus importante

au radius distal (p=0,001) et une hausse du volume des pores intracorticaux en ultradistal

(+ 67,8 %, p=0,018). De plus, la densitométrie volumique corticale au tibia était diminuée

chez les patientes diabétiques fracturées (− 6,8 %, p=0,01). L’analyse en éléments fi nis

montre que la dégradation de la porosité corticale chez les patientes diabétiques fractu-

rées, au radius distal ainsi qu’au tibia distal et ultradistal, se traduit par un retentissement

important sur la résistance et la charge à la rupture de l’os.

C.B. Confavreux (Lyon)

Commentaire

Les résultats de cette étude suggèrent qu’il existe

une altération sévère de la qualité de la corticale

chez les patientes ménopausées diabétiques frac-

turées, ce qui les expose tout particulièrement au

risque de fracture.

Cette étude de J.M. Patsch et al. souligne parfaite-

ment les progrès réalisés dans la compréhension de

l’ostéoporose. On est ainsi passé d’une défi nition

purement densitométrique à une approche quanti-

tative et qualitative du tissu osseux pour expliquer

la résistance biomécanique osseuse. Il est mainte-

nant clair qu’une densité osseuse surfacique modé-

rément abaissée peut cacher en réalité une forte

altération de la résistance osseuse par atteinte de

l’architecture osseuse. C’est le cas dans cette étude

où l’analyse en HR-pQCT a révélé des troubles pro-

fonds de la corticale, à la fois plus poreuse et moins

dense. Pour l’instant, l’utilisation du HR-pQCT reste

du domaine de la recherche et n’est pas accessible

en pratique courante. En revanche, l’utilisation des

caractéristiques morphologiques qu’il procure et

le calcul de la résistance obtenue par analyse des

éléments fi nis sont devenus systématiques dans

l’évaluation des nouveaux médicaments à visée

anti-ostéoporotique. Comprendre l’apport de cette

technique est essentiel à l’heure actuelle.

Référence bibliographique

1. Patsch JM, Burghardt AJ, Yap SP et al. Increased cortical

porosity in type 2 diabetic postmenopausal women with

fragility fractures. J Bone Miner Res 2013;28:313-24.

REVUE DE PRESSE

La Lettre du Rhumatologue • No 391 - avril 2013 | 9

La consommation de cerises

diminue le risque de crise de goutte

Malgré la disponibilité de traitements et de régimes effi caces, de nombreux patients

atteints de goutte présentent toujours des crises récurrentes. Depuis quelques dizaines

d’années, les cerises ont attiré l’attention des patients et des cliniciens pour leur effet

potentiel dans la prévention et le traitement des crises de goutte. Une étude conduite

sur 10femmes saines a montré que la consommation de cerises diminuait l’uricémie de

manière signifi cative(1), par augmentation de la fi ltration glomérulaire ou réduction de

la réabsorption tubulaire. Dans une étude chez l’animal, la consommation de jus de cerise

diminue les taux d’acide urique chez des rats atteints d’hyperuricémie, par inhibition de

la xanthine oxydase et de la xanthine déshydrogénase(2). Les cerises et le jus de cerise

contiennent de forts taux d’anthocyanines, qui possèdent des effets anti-infl ammatoires

par inhibition de la COX ou par élimination des radicaux d’oxyde nitrique. Les cerises

contiennent par ailleurs de la vitamineC, mais le taux est trop faible pour avoir un impact

sur le risque de goutte

Les auteurs d’un nouveau travail(3) ont réalisé, entre février2003 et février2010,

une étude prospective en crossover portant sur 633patients. L’objectif était d’estimer

le risque relatif de crise de goutte en fonction de la consommation ou non de cerises,

ainsi que ses éventuelles modifi cations par l’allopurinol, et les principaux facteurs de

risque de goutte.

Le recrutement des sujets s’est fait via un site Internet. Les principaux critères d’inclusion

étaient d’avoir une goutte diagnostiquée par un médecin et au moins une crise dans

les 12mois précédents. La confi rmation du diagnostic de goutte était faite par la vérifi -

cation des données médicales du patient qui devait remplir les critères de classifi cation

de goutte de l’American College of Rheumatology (ACR)[4] selon les données fournies

par le médecin traitant. Deux rhumatologues ont relu l’ensemble des données afi n de

déterminer si les sujets avaient un diagnostic de goutte compatible avec les critères

ACR. La confi rmation de la notion de crise de goutte se faisait au regard de la date de

survenue, du site anatomique, des symptômes et signes physiques, et des traitements

(colchicine, AINS, corticoïdes, infi ltrations intra-articulaires). N’ont été considérées que

les crises traitées par au moins un traitement antigoutteux, les podagres (arthrite de

la 1remétatarsophalangienne [MTP]), les douleurs maximales en 24heures, les crises

avec rougeur.

L’exposition à des facteurs de risque était évaluée pour chaque participant : facteurs

de risque diététiques, alcool, infections, vaccinations, activité physique, localisation

géo graphique, traitement antigoutteux. Les auteurs ont également noté le nombre de

cerises consommées (une part standard correspondant à 10-12cerises) et la consom-

mation de jus de cerise. Les facteurs de risque étaient recueillis sur les 2jours précédant

une crise et pendant les 12mois suivants.

L’analyse statistique portait sur la relation entre la consommation de cerises dans les

2jours précédant une crise et le risque de crise de goutte, avec ajustement sur la prise

de purine, d’alcool, de diurétiques, d’allopurinol, de colchicine et d’AINS. Afi n d’évaluer

un possible effet dose, la consommation de cerises était répartie en 5catégories : 0, 1,

2, 3 et ≥4parts. Était également évaluée la prise de jus de cerise, seul ou en association

au fruit. Ont été ajoutés des sous-groupes pour évaluer l’impact de la prise de cerises en

fonction du sexe, de l’IMC, de la prise de purine, d’alcool, de diurétiques, d’allopurinol,

de colchicine et d’AINS dans les 2jours précédant une crise.

Six-cent trente-trois patients atteints de goutte ont été suivis pendant les périodes de

crise et les périodes de contrôle (12mois consécutifs). Parmi eux, 554 remplissaient les

critères ACR de goutte. Leur moyenne d’âge était de 54ans, il s’agissait majoritairement

d’hommes (78 %), blancs (88 %), et plus de la moitié des patients avaient un niveau

REVUE DE PRESSE coordonné par

le Pr B. Combe

AVIS AUX LECTEURS

Les revues Edimark sont publiées en toute indépendance et sous l’unique et entière responsabilité du directeur de la publication et du rédacteur en chef.

Le comité de rédaction est composé d’une dizaine de praticiens (chercheurs, hospitaliers, universitaires et libéraux), installés partout en France, qui

représentent,dans leur diversité (lieu et mode d’exercice, domaine de prédilection, âge, etc.), la pluralité de la discipline. L’équipe se réunit 2ou 3fois

par an pour débattre des sujets et des auteurs à publier.

La qualité des textes est garantie par la sollicitation systématique d’une relecture scientifi que en double aveugle, l’implication d’un service de rédaction/

révision in situ et la validation des épreuves par les auteurs et les rédacteurs en chef.

Notre publication répond aux critères d’exigence de la presse :

· accréditation par la CPPAP (Commission paritaire des publications et agences de presse) réservée aux revues sur abonnements,

· adhésion au SPEPS (Syndicat de la presse et de l’édition des professions de santé),

· indexation dans la base de données INIST-CNRS, partenariat avec le GRIO (Groupe de recherche et d’information sur les ostéoporoses) et lien privilégié avec

le CRI (Club Rhumatismes et Infl ammation),

· déclaration publique de liens d’intérêts demandée à nos auteurs,

· identifi cation claire et transparente des espaces publicitaires et des publirédactionnels en marge des articles scientifi ques.

10 | La Lettre du Rhumatologue • No 391 - avril 2013

d’étude égal au lycée. Les sujets étaient recrutés dans 49États et Washington DC. Environ

61 % consommaient de l’alcool, 29 % étaient sous diurétiques, 45 % sous allopurinol,

54 % sous AINS, et 25 % sous colchicine au moment des périodes de contrôle ou de

crise. Pendant le suivi, 1 247crises de goutte ont été rapportées. La plupart survenant au

niveau des extrémités inferieures (92 %), en particulier au niveau de la 1

re

MTP, avec une

rougeur de l’articulation ou une douleur maximale en 24heures (89 %). Environ 90 %

des crises étaient traitées par colchicine, AINS, corticoïdes, infi ltration de corticoïdes ou

une combinaison de ces traitements. Le temps moyen entre le début d’une crise et la

résolution était de 3jours.

Sur les 633patients inclus, 224 (35 %) ont rapporté une consommation de cerises seules,

15 (2 %) de jus de cerise seul et 33 (5 %) des deux. La consommation de cerises sur une

période de 2jours était associée à une diminution du risque de 35 % comparée à l’absence

de prise. Le risque de crise tendait à diminuer avec l’augmentation de la consommation

de cerises, jusqu’à 3parts standard ; cependant, au-delà, il n’y avait pas de majoration

de l’effet protecteur. Le jus de cerise était associé à une diminution du risque de 45 %.

Le résultat ne changeait pas en ajustant à la prise d’une boisson caféinée. En limitant

l’analyse aux 554patients répondant aux critères ACR, l’OR était à 0,65. L’effet persistait

parmi les sous-groupes répartis en fonction du sexe et de l’IMC.

En ce qui concerne les effets combinés de la consommation de cerises et des facteurs

liés à la goutte, un accroissement de la consommation d’alcool et de purine et la prise

de diurétiques étaient associées à une augmentation du risque de goutte, alors que

l’allopurinol et la colchicine diminuaient le risque. Il n’y avait pas d’association entre

la prise d’AINS et le risque de goute. L’effet de la cerise tendait à être plus prononcé

quand sa consommation était associée à une quantité de purine plus importante, une

diminution de l’alcool, et l’absence d’utilisation de diurétiques ou d’AINS. Lorsque la

consommation de cerises était combinée à la prise d’allopurinol, le risque de crise de

goutte était diminué de 75 % comparativement au risque chez les patients non traités

durant la même période.

P. Touchard et V. Devauchelle-Pensec (Brest)

Commentaire

Dans cette étude, les auteurs ont donc montré

que la consommation de cerises ou de jus de

cerise était associée à une diminution du risque

de crise de goutte récurrente. Cette association

était indépendante des autres facteurs de risque.

Ces résultats étaient partiellement connus et per-

mettent d’augmenter l’arsenal thérapeutique non

pharmacologique de la prévention de la goutte.

Références bibliographiques

1. Jacob RA, Spinozzi GM, Simon VA et al. Consumption

of cherries lowers plasma urate in healthy women. J Nutr

2003;133:1826-9.

2. Haidari F Jr, Mohammad Shahi M, Keshavarz SA,

Rashidi MR. Inhibitory effects of tart cherry (Prunus

cerasus) juice on xanthine oxidoreductase activity and its

hypo uricemic and antioxidant effects on rats. Malays J Nutr

2009;15:53-64.

3. Zhang Y, Neogi T, Chen C, Chaisson C, Hunter DJ, Choi HK.

Cherry consumption and the risk of recurrent gout attacks.

Arthritis Rheum 2012; 64:4004-11.

4. Wallace SL, Robinson H, Masi AT, Decker JL, McCarty DJ,

Yü TF. Preliminary criteria for the classifi cation of the acute

arthritis of primary gout. Arthritis Rheum 1977;20:895-900.

1

/

5

100%