les mutations économiques et sociales de la france durant

LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE LA FRANCE

DURANT LES ANNÉES 1950

Jean-François ECK

Université de Lille 3 – CERSATES

Cet exposé retrace les principales transformations connues par l’économie et la

société françaises durant les années 1950, au début de ce qu’il est devenu usuel d’appeler, à la

suite de l’ouvrage de Jean Fourastié paru en 1975, les Trente Glorieuses. Il est

complémentaire de ceux consacrés aux mutations des entreprises et au mouvement

d’ouverture des économies, deux aspects qui, pour cette raison, sont à peine mentionnés ci-

dessous. On abordera successivement les manifestations de la croissance économique, puis le

rôle de l’État, enfin le contenu des transformations structurelles survenues durant la période.

I. Les manifestations de la croissance économique

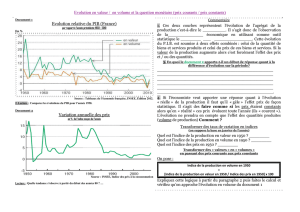

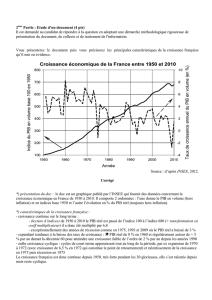

1°) une croissance rapide

L’économie française qui était sortie naufragée de la guerre connaît durant les années

1950 une évolution apparemment très favorable. Dès 1948, la production industrielle, puis à

partir de 1950 la production agricole retrouvent leur niveau d’avant-guerre. La

reconstruction proprement dite est alors achevée, même si bien des infrastructures, de

logements, de grands équipements restent inachevés. L’expansion démarre. Elle se fait,

durant l’ensemble de la décennie, à un taux annuel moyen de 4,6 % pour l’ensemble du PIB

(produit intérieur brut). Cette croissance présente plusieurs traits :

- importance : un taux de 4,6 % correspond à un doublement tous les 15 ans. Cela signifie

que, si la croissance des années 1950 est appelée à durer, les Français disposeront en 1965 de

deux fois plus de biens matériels et de services qu’en 1950. Or, elle s’accélère au fil des ans,

puisque, durant la décennie suivante, le taux de croissance annuel moyen passe à 5,5 %.

- régularité : certes des ralentissements conjoncturels se produisent durant les années 1950.

Par exemple, en 1953-1953, la croissance est de 2,5 %, alors qu’elle était de 6 % en 1951. Mais

elle retrouve ensuite son rythme de croisière. La France échappe alors aux récessions

puisque, même pendant les ralentissements, le taux demeure positif. Ce sera le cas jusqu’en

1975.

- durée : pour la première fois de son histoire au XXe siècle, la France connaît plus d’une

décennie de croissance. Au cours des années 1920, la croissance avait été rapide, mais n’ayant

démarré qu’en 1922 et s’étant interrompue dès 1930, n’avait duré qu’à peine huit années.

- effets positifs sur la population : la croissance des années 1950 permet de garantir le

plein emploi, d’autant plus que la population active est peu nombreuse, étant formée

d’adultes nés entre1930 et 1940 (qui ont 20 ans entre 1950 et 1960), soit en pleine période de

dépression démographique. De plus, cette croissance permet une vive progression du niveau

de vie qui rattrape celui des autres pays développés. En 1950, le PIB par tête des Français

n’atteint que 30 % à peine du niveau américain ; en 1960, il est de 47 %, soit pratiquement la

moitié.

2°) une croissance intensive

Les économistes veulent dire par là que la croissance résulte d’abord de gains de

productivité permettant de tirer un meilleur parti de la main d’oeuvre et des équipements

disponibles. En effet, les effectifs au travail sont limités, les générations pleines du baby

boom n’apparaissant sur le marché du travail qu’à partir du milieu des années 1960 et l’appel

aux travailleurs immigrés étant limité. Le capital productif, fortement amoindri par la guerre

et l’Occupation, ne peut être augmenté massivement, car l’inflation qui sévit pendant une

bonne partie de la période décourage la formation de l’épargne nécessaire au financement

des investissements. La France doit donc réaliser des gains de productivité élevés. Cela

répond aux préoccupations des pouvoirs publics, pour qui la modernisation est un impératif

si fondamental qu’en 1954 par exemple sous le gouvernement de Pierre Mendès France, sera

créé un Commissariat général à la productivité, pour insuffler à toutes les branches l’élan

modernisateur. Le résultat est net : selon une étude faite en 1972 par trois économistes, Jean-

Jacques Carré, Paul Dubois et Edmond Malinvaud (La croissance française, essai

d’explication causale de l’après-guerre), chaque année, près des deux-tiers des taux de

croissance observés proviennent des gains de productivité. Ce sont d’ailleurs les branches les

plus retardataires, notamment l’agriculture, qui réalisent les progrès les plus spectaculaires

(+ 8 % par an en moyenne, contre + 5,5 % dans l’industrie).

3°) une croissance ordinaire ?

Exceptionnelle si on la compare aux performances antérieures, la croissance française

des années 1950 l’est moins si on le fait par rapport aux autres pays industrialisés. Les taux

de croissance annuels sont de 5,4 % en Italie, 8,6 % en Allemagne fédérale, 9,5 % au Japon.

Même si la France fait mieux que la Grande-Bretagne (3 %) et que les États-Unis (3,5 %), elle

se situe dans une honnête moyenne. De même, la continuité s’observe aussi dans la plupart

des cas. Seuls les pays anglo-saxons, ainsi que la Belgique, connaissent encore de véritables

récessions. Enfin, le caractère intensif est également présent partout et est même si marqué

que l’on peut se demander si la volonté de rattrapage des niveau de productivité américains

ne forme pas la principale explication de la croissance. Les années 1950 sont celles de l’envoi

aux États-Unis de missions de productivité, constituées de chefs d’entreprises, d’ingénieurs,

de techniciens qualifiés, qui se rendent dans les grandes entreprises américaines pour

observer et parfois copier leurs méthodes de production. Elles sont financées par les États-

Unis eux-mêmes, dans le cadre de l’aide Marshall.

II. Le rôle de l’État

1°) le raisons du dirigisme initial

Depuis la Libération, tout semble inciter l’État à intervenir activement dans

l’économie :

- des raisons pratiques : le dirigisme est rendu nécessaire par l’ampleur des problèmes à

résoudre. Seul l’État semble en mesure, parce qu’il incarne l’intérêt général, de fixer les

grandes orientations d’effectuer les choix indispensables (par exemple, reconstruire les

grands équipements de voies de communication avant le parc de logements, les industries

lourdes avant les industries légères, etc.)

- des raisons politiques : le dirigisme est un choix qui s’appuie sur la répudiation du

libéralisme, jugé responsable de la crise des années 1930, et qui correspond à la volonté de

mettre à la disposition de la nation les ressources de base, les sources d’énergie, les moyens

de transport, les crédits nécessaires au fonctionnement de l’économie (cf. le programme du

Conseil national de la Résistance, adopté dans la clandestinité en mars 1944).

- des raisons idéologiques : pour beaucoup de hauts fonctionnaires et certains hommes

politiques comme Pierre Mendès France, l’État doit, par une politique conjoncturelle

appropriée, tirer l’économie du sous-emploi et maintenir la croissance. Sensibles aux idées de

Keynes, ils cherchent à les mettre en pratique, non d’ailleurs sans les déformer, puisque

celui-ci préconise seulement une intervention ponctuelle pour soutenir la croissance, et non

un dirigisme permanent qui, selon lui, étoufferait la liberté d’entreprendre. De même,

beaucoup souhaitent, comme l’a proposé Beveridge en Grande-Bretagne, un service national

de Sécurité sociale, l’État devenant un État-providence, responsable du bien-être collectif

(Plan Laroque de Sécurité sociale, mis en œuvre dès 1945).

2°) les manifestations du dirigisme

- le financement de l’économie incombe en grande partie à l’État : les dépenses

publiques, qu’elles proviennent de l’État central, des collectivités locales ou des caisses de

Sécurité sociale, représentent 37 % du PIB en 1947, 39 % encore en 1959, un poids,

sensiblement plus élevé que dans la plupart des pays industrialisés. Une partie de ces

dépenses, certes, est improductive (dépenses militaires, avec les guerres d’Indochine, puis

d’Algérie), mais les dépenses d’intervention économique sont néanmoins très lourdes,

correspondant pour l’essentiel aux grands équipements financés par l’État.

- le secteur public s joue un rôle essentiel : quasi inexistant avant-guerre, il est issu des

nationalisations de 1945-1946 (Charbonnages de France, EDF, GDF, les 4 plus grandes

banques de dépôts, les principales compagnies d’assurances, certaines entreprises

industrielles aussi comme Renault et la Société nationale de construction de moteurs

d’avion). Y prennent place aussi des entreprises publiques créées en 1945 comme le

Commissariat à l’énergie atomique.

- la planification indicative permet d’encadrer la croissance : créée en 1946, elle voit se

succéder au cours des années 1950 trois plan de modernisation et d’équipement. Ils fixent de

grandes orientations qui n’ont rien d’obligatoire pour les entreprises, ce qui les distingue de

la planification socialiste, mais qui garantissent une certaine cohérence à long terme. Ils sont

élaborés, non pas par le Commissariat au Plan, mais par des commissions triparties

rassemblant des hauts fonctionnaires, des dirigeants patronaux et des représentants des

principales confédérations syndicales.

- la surveillance de l’évolution conjoncturelle incombe aux outils réglementaires mis

en place à la Libération. L’État peut à tout moment fixer les prix (cas de nombreux produits

de base, comme l’acier, le ciment, les engrais) ou bien demander aux agents économiques de

renoncer aux hausses qu’ils ont prévues (mise en liberté surveillée). En matière de salaires,

même si les conventions collectives signées entre employeurs et salariés en fixent le montant

à partir de 1950, l’État joue un rôle déterminant par la fixation du salaire minimal, le SMIG

(salaire minimum interprofessionnel garanti). En matière de crédit, l’État détermine le

niveau des taux d’intérêt. En matière de relations avec le reste du monde, il fixe les quantités

de produits importés (contingentement) et réglemente les entrées et sorties de devises

(contrôle des changes).

3°) les limites du dirigisme

À partir de 1952, la politique économique abandonne l’orientation dirigiste initiale,

pour des raisons :

- politiques : dans les gouvernements successifs de la IVe République, ce sont des hommes

du centre, voire de droite qui occupent les postes de commande. Au ministère des Finances et

affaires économiques, se succèdent Antoine Pinay, qui est en même temps président du

Conseil (1952), Edgar Faure (1953-1954), Félix Gaillard (1957-1958). De même, au ministère

de l’Industrie et du Commerce, c’est un homme du centre qui est en place de 1950 à 1954,

Jean-Marie Louvel : il est très sensible au point de vue du grand patronat, rassemblé depuis

1946 à l’intérieur du CNPF (Conseil national du patronat français).

- monétaires et financières : le dirigisme creuse le déficit budgétaire et alimente

l’inflation, qui affaiblit la position monétaire vis-à-vis du reste du monde, diminue le pouvoir

d’achat des salariés, mécontente l’opinion. Plusieurs poussées aiguës se déroulent au cours de

la période, comme 1951-1952, 1956-1957, obligeant à chaque fois à adopter des mesures

d’austérité qui compriment les dépenses publiques et démantèlent une partie du cadre

dirigiste.

- pratiques : les nationalisations des grandes banques de dépôts effectuées à la Libération

déçoivent (Crédit Lyonnais, Société générale, Banque nationale pour le commerce et

l’industrie, Comptoir national d’escompte de Paris). Elles ont une gestion timide, refusant de

mettre au service de la croissance les ressources considérables qu’elles gèrent, mais se

bornant à pratiquer, comme au XIXe siècle, du crédit commercial à court terme.

- économiques : le dirigisme n’est plus nécessaire à partir du moment où l’épargne s’est

reconstituée, où les bénéfices croissants des entreprises leur procurent les ressources

d’autofinancement nécessaires aux investissements. Redevenue, par son rythme de

croissance, l’égale des grands pays industrialisés, la France n’a plus besoin du dirigisme

adopté à la Libération. La part de l’État dans le financement des investissement, écrasante en

1949 (47 %), redescend ensuite à un niveau plus raisonnable (23 % en 1958).

Aussi voit-on se mettre en place, dès l’arrivée au pouvoir d’Antoine Pinay en 1952, des

politiques conjoncturelles libérales accordant la priorité au maintien de la stabilité

monétaire. La planification n’est plus prioritaire. Mais les grandes entreprises publiques, par

leurs programmes d’investissement, n’en restent pas moins très importantes, dirigées par des

hommes quasi-indépendants des gouvernements comme Louis Armand à la SNCF

(électrification du réseau), Pierre Lefaucheux à la Régie Renault (lancements des petites

cylindrées comme la 4 CV, la Dauphine, décentralisation de la production hors de Boulogne-

Billancourt), François Bloch-Lainé à la Caisse des dépôts et consignations (financement du

logement bon marché, de l’équipement urbain, du tourisme collectif).

III. Le contenu des transformations structurelles

1°) l’ampleur de la modernisation économique

La France des années 1950 franchit une étape décisive dans la voie de la

modernisation pour accéder enfin au rang de grand pays industrialisé. Cela s’observe à

plusieurs traits :

- recours croissant aux sources d’énergie caractéristiques de la seconde

industrialisation : tandis que la part du charbon recule dans la consommation d’énergie

primaire, tout en restant majoritaire (64 % en 1950, 54 % en 1960), celle des hydrocarbures

augmente, avec le pétrole (découverte d’un petit gisement, Parentis, dans les Landes, mais

surtout essor des importations, notamment en provenance du Sahara à partir de 1957) et le

gaz naturel (mise en exploitation du gisement de Lacq, au pied des Pyrénées, découvert en

1951). On édifie aussi de grands barrages pour la production d’hydroélectricité (Donzère-

Mondragon, sur le Rhône, Serre-Ponçon, sur la Durance).

- modernisation des réseaux de transport : électrification des voies ferrées, pour le

transport voyageurs (mise en place du « Mistral » entre Paris et Marseille), mais aussi le

transport marchandises (voie ferrée Valenciennes-Thionville, pour les échanges croisés de

charbon et de minerai de fer). Les grands fleuves comme le Rhône, le Rhin, la Moselle sont

aménagés pour le trafic fluvial. L’aéroport d’Orly est inauguré en 1954. Seules les autoroutes

sont négligées : en 1960, le réseau n’est encore que de 174 kms seulement.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%