La ou les résistances à l’aspirine ? m i

159

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2004

La ou les résistances

à l’aspirine ?

■

■

L. Drouet*

L’

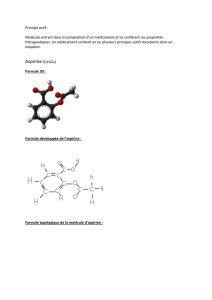

aspirine (figure 1) est une thérapeu-

tique que nous utilisons depuis la

plus haute antiquité, d’abord comme

anti-inflammatoire, puis, en plus, comme anti-

thrombotique. On pourrait imaginer que, sur

une molécule aussi ancienne, on sache tout et

qu’on n’ait plus rien à dire. Et bien non, nous

découvrons régulièrement des fonctions, nous

affinons nos connaissances sur les effets béné-

fiques et les effets délétères. Et ce dans des

contextes de modes et de débats d’actualité.

Pour une molécule aussi vieille, c’est un

comble ! Le dernier débat d’actualité (avant

celui de l’effet potentiellement prothrombo-

tique des inhibiteurs spécifiques de COX-2,

débat qui n’est pas très éloigné de ceux tou-

chant l’aspirine) est celui qui se poursuit autour

du concept des résistances à l’aspirine.

Pourtant, ce concept est ancien, probablement

aussi ancien que l’utilisation de l’aspirine

comme thérapeutique interférant sur les sys-

tèmes de l’hémostase. L’apparition de l’aspirine

comme thérapeutique antithrombotique pla-

quettaire a permis de démontrer que, dans

toutes les grandes méta-analyses de patients

atteints des différentes manifestations de la

pathologie athérothrombotique, ce traitement

prévenait la récidive des accidents thrombo-

tiques artériels dans environ 25 à 30 % des cas.

Ce qui veut dire que 70 à 75 % des survenues ou

des récidives des accidents thrombotiques de

ces patients présentant une pathologie athéro-

thrombotique et traités par l’aspirine ne sont

pas prévenues. Dans ces conditions, la résistan-

ce à l’aspirine ne peut en aucun cas être fondée

sur une définition clinique. En effet, la survenue

mise au point

* Service d’angio-hématologie biologique,

hôpital Lariboisière, Paris.

■

■ Les grands essais thérapeutiques nous ont appris que l’aspirine ne prévenait que

25 à 30 % des accidents ischémiques cardiovasculaires. Ce qui veut dire que 70 à

75 % des récidives échappent à cette prévention.

■

■ Les plaquettes ne sont pas les seules cellules à synthétiser les thromboxanes ; par

exemple, l’augmentation de production de thromboxanes au moment des acci-

dents ischémiques est établie de longue date.

■

■ La cause la plus fréquente de résistance à l’aspirine est une non-observance du

traitement.

■

■ La cause la plus fréquente de l’inefficacité de l’aspirine est un problème de dose

insuffisante.

■

■ Les autres causes sont principalement :

– ∑ l’interférence médicamenteuse,

–∑ des mutations des gènes cibles.

■

■ Il est nécessaire de confirmer, par de larges essais cliniques bien conduits, que la

résistance biologique a une signification clinique, de sorte que soit attesté l’intérêt

qu’il y a à la rechercher et à la traiter.

... Points forts ...

... Points forts ...

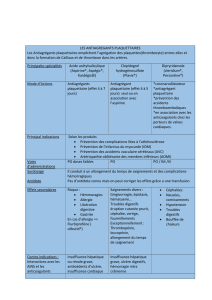

H

H

H

H

H

O

O

O

O

CC

C

CC

C

C

C

C

H

H

H

Figure 1. Formule chimique de l’aspirine.

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2004

160

ou la récidive d’un accident thrombotique arté-

riel chez un patient traité par aspirine peut pro-

bablement être due au fait que l’accident isché-

mique n’est pas d’origine thrombotique, et donc

qu’il n’est pas prévenu par une thérapeutique

antiplaquettaire. Même si l’accident ischémique

est d’origine thrombotique, sa survenue ou sa

récidive est de participation mixte (plaquettes et

coagulation) et, dans ces conditions, une théra-

peutique antiplaquettaire stricte n’est pas suffi-

sante pour prévenir l’accident thrombotique. Et

même si sa survenue ou sa récidive est d’origine

principalement plaquettaire, la voie des prosta-

glandines plaquettaires inhibées par l’aspirine

n’est qu’une des nombreuses voies de recrute-

ment et d’activation plaquettaire et, dans ces

conditions, une efficacité, même totale, de l’as-

pirine n’est pas suffisante pour inhiber globale-

ment la fonctionnalité plaquettaire et mettre à

l’abri de tout développement thrombotique pla-

quettaire. Si l’on s’accorde à prendre comme

définition de la résistance à l’aspirine le fait que

celle-ci n’exerce pas l’effet pharmacodynamique

attendu sur les plaquettes, ce sont nos collègues

neurologues qui les premiers ont utilisé le terme

de résistance (et d’échappement) à l’aspirine, et

ce il y a plus de 10 ans. Cette résistance est indis-

sociable du problème de “la bonne dose d’aspi-

rine”, une autre question qui a agité pendant la

ou les deux décennies précédentes le microcos-

me des utilisateurs de l’aspirine. Les stratégies

d’utilisation, en prévention cardiovasculaire, de

doses de plus en plus faibles d’aspirine (sans

diminution significative de l’efficacité dans les

grands essais randomisés) amènent à une évi-

dence qui relève du bon sens médico-scienti-

fique mais qui entre en contradiction avec ce que

semblent vouloir dire les grandes méta-ana-

lyses : plus on diminue la dose, plus on a de

risques de voir apparaître au niveau individuel

des patients pour lesquels la dose sera insuffi-

sante. Il s’agit donc d’un problème quotidien.

R

ÉSISTANCE À L

’

ASPIRINE

:

LES ENTITÉS CLINICO

-

BIOLOGIQUES

Ce terme est parfois employé en cas de récidives

d’accidents ischémiques, intervenant malgré un

traitement apparemment bien conduit, et lors-

qu’une inefficacité clinique est observée. Les

grands essais thérapeutiques nous ont appris

que l’aspirine ne prévenait que 25 à 30 % des

accidents ischémiques cardiovasculaires ; ce qui

veut dire que l’on sait que 70 à 75 % des réci-

dives échappent à cette prévention. Cette récidive

clinique a plusieurs types d’explications :

➊Récidive clinique d’un accident non isché-

mique.

➋Récidive clinique d’un accident ischémique mais

de physiopathologie autre que thrombotique.

➌Récidive clinique d’un accident ischémique

thrombotique mais de physiopathologie autre

que thromboplaquettaire.

➍Récidive clinique d’un accident ischémique

thrombotique de physiopathologie thrombopla-

quettaire, physiopathologie pour laquelle l’inhi-

bition de la voie des prostaglandines plaquet-

taires est insuffisante au regard de l’efficacité

attendue. Cette dernière peut avoir deux types

d’explications :

• Des prostaglandines, d’une origine autre que

plaquettaire, viennent induire l’activation des

plaquettes (même si leur propre voie endogène

des prostaglandines est correctement inhibée

par l’aspirine). Pour comprendre ce type de

résistance, il faut se rappeler que les plaquettes

ne sont pas les seules cellules à synthétiser les

thromboxanes. De nombreuses autres cellules

peuvent les synthétiser, et en particulier

d’autres cellules vasculaires intervenant dans la

pathologie thrombotique, principalement les

monocytes et les cellules musculaires lisses. La

voie de synthèse des thromboxanes dans ces

cellules ne passe pas par la COX-1 constitution-

nelle mais par la voie de la COX-2 inductible. Or,

la COX-2 est beaucoup moins sensible à l’acéty-

lation par l’aspirine que la COX-1.

La majorité des accidents thrombotiques de

l’athérosclérose sont la conséquence de la rup-

ture (ou de l’érosion) d’une plaque d’athéro-

sclérose (accidents ischémiques d’origine athé-

rothrombotique). Les mécanismes de rupture

font intervenir, en particulier, les médiateurs de

l’inflammation et les monocytes. L’activation

locale des monocytes (réaction inflammatoire)

joue un rôle pivot dans les phénomènes d’insta-

bilité, comme en témoigne la forte valeur pré-

mise au point

Quand on suit la littérature

au sujet de la résistance à

l’aspirine, on ne peut que

constater que se trouvent

réunies sous le terme de

“résistance à l’aspirine” plu-

sieurs entités complètement

différentes ; tout le monde ne

parle donc pas du tout de la

même chose.

161

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2004

dictive des marqueurs/agents d'inflammation

(protéine C réactive [CRP], interleukine 6) sur le

risque ischémique cardiovasculaire. Cette acti-

vation aboutit à une synthèse extraplaquettaire

augmentée de thromboxanes capable d’activer

les plaquettes (même les plaquettes dont la

voie endogène des prostaglandines a été cor-

rectement inhibée par l’aspirine). L’augmen-

tation de production de thromboxanes au

moment des accidents ischémiques est établie

de longue date. Un travail récent, qui a repris un

sous-groupe des 5 529 patients canadiens de

l’étude HOPE, recevant tous de l’aspirine (dose

non précisée), a pu mesurer les thromboxanes

urinaires (recueil d’urines à l’inclusion dans

l’étude) chez les 488 patients ayant eu, au cours

de la période de suivi, un accident cardiovascu-

laire grave (ceux-ci étant comparés à 488 pa-

tients appariés mais n’ayant pas eu d’accident).

Les patients se trouvant dans le quartile supé-

rieur du taux de thromboxanes urinaires (qui ont

un taux à plus de deux fois celui du quartile infé-

rieur) ont un risque 1,8 fois plus important

d’avoir un accident cardiovasculaire.

Cette physiopathologie ne permet pas d’allé-

guer, à proprement parler, d’une résistance des

plaquettes à l’aspirine, puisque les throm-

boxanes extraplaquettaires non inhibés par de

faibles doses d’aspirine conservent un pouvoir

activant des plaquettes “aspirinées” à dose effi-

cacement antiplaquettaire.

• Une autre explication est conceptuellement

proche de la précédente mais utilise des intermé-

diaires différents. Les modifications oxydatives de

l’acide arachidonique ne se limitent pas à la for-

mation enzymatique d’éicosanoïdes. L’acide ara-

chidonique peut être attaqué par les radicaux

libres et donner naissance aux isoprostanes. Ces

isoprostanes peuvent, entre autres, activer les pla-

quettes par leurs récepteurs aux thromboxanes.

Une production excessive d’isoprostanes est asso-

ciée aux facteurs de risque cardiovasculaire

majeurs (tabac, hypertension artérielle, diabète,

hypercholestérolémie). Du fait de l’origine non

enzymatique des isoprostanes, l’aspirine n’a pas

d’effet sur leur production. Une production accrue

de ces métabolites pourrait donc expliquer la sur-

venue d’accidents ischémiques impliquant les pla-

quettes dans les pathologies cardiovasculaires

malgré un traitement par aspirine bien conduit ;

mais, là encore, il ne s’agit pas à proprement par-

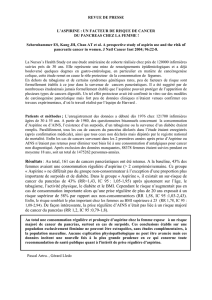

ler de “résistance à l’aspirine” (figure 2).

• Utilisation d’autres voies alternatives d’activa-

tion et de recrutement plaquettaire (voie de

l’ADP, voie des catécholamines, voie de la séro-

tonine, etc.).

➎Accident ischémique thrombotique de physio-

pathologie thromboplaquettaire pour laquelle

l’inhibition de la voie des prostaglandines aurait

pu être efficace, mais où la dose administrée (ou

le mode d’inhibition) est insuffisante pour obte-

nir l’inhibition efficace de la voie des prosta-

glandines plaquettaires.

➏Accident ischémique thrombotique de phy-

siopathologie thromboplaquettaire sur laquelle

l’inhibition de la voie des prostaglandines aurait

pu être efficace, mais où l’aspirine (quelle que

soit la dose administrée) ne permet pas d’obte-

nir l’inhibition requise de la voie des prostaglan-

dines plaquettaires.

Pour déterminer si les plaquettes subissent effi-

cacement l’effet inhibiteur de l’aspirine sur la

synthèse des prostaglandines, il faut disposer

de tests pharmacodynamiques permettant de

mesurer précisément et spécifiquement cet

effet de l’aspirine sur les plaquettes. On possède

deux types de tests :

– un test fonctionnel de mesure de l’agrégation

plaquettaire spécifiquement initiée par de

faibles doses d’acide arachidonique ;

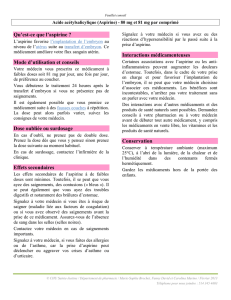

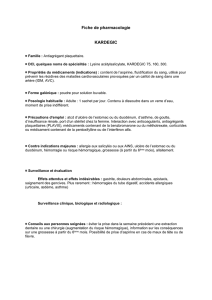

Figure 2. Effet de l’aspirine sur la voie de l’acide arachidonique.

Phospholipides membranaires

Acide arachidonique

Phospholipases

Cyclo-oxygénase de type 1

Aspirine

Endoperoxydes

Thromboxane A2

Agrégation plaquettaire

Thromboxane synthase

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2004

162

– ou encore, plus spécifiquement : un test bio-

chimique de mesure de la quantité de throm-

boxanes formée par les plaquettes après activa-

tion. Le moyen habituel est de mesurer le throm-

boxane A2– ou plutôt son métabolite stable non

enzymatique, le thromboxane B2– dans un

sérum produit dans des conditions standardi-

sées. En effet, au cours de la coagulation du

sang, les plaquettes sont activées et s’agrègent

entre elles et avec le réseau de fibrine. Le caillot

fibrinoplaquettaire, en se rétractant, libère le

sérum, qui contient donc les produits de sécré-

tion et de synthèse des plaquettes (en particu-

lier les thromboxanes).

Si l’effet de l’aspirine est efficace, l’agrégation à

l’acide arachidonique est totalement abolie

(dans le test fonctionnel) et les plaquettes ne

peuvent plus produire de thromboxanes (dans

le test biochimique).

L’inhibition de l’agrégation plaquettaire induite

par l’acide arachidonique (test dans lequel les

voies d’activation plaquettaire ne sont activées

que par la seule voie des prostaglandines) ne

doit pas être confondue avec les tests globaux

d’évaluation des fonctions plaquettaires voire

de tout ou partie de l’hémostase primaire. La

persistance d’un certain degré de réactivité pla-

quettaire malgré le traitement par aspirine ne

signifie pas obligatoirement que la voie des

prostaglandines plaquettaires n’est pas totale-

ment inhibée.

On comprend donc que la notion de résistance

biologique elle-même va totalement dépendre du

test d’évaluation des plaquettes. Ce n’est pas

toujours facile pour le non-spécialiste de s’y

retrouver, car les tests sont nombreux. De nou-

veaux tests apparaissent régulièrement, et les

fabricants concepteurs peuvent les présenter

comme spécifiques même s’ils ne le sont pas

totalement. Ces tests évaluent une ou plusieurs

fonctions plaquettaires qui sont plus ou moins

sensibles à la voie des prostaglandines inhibée

par l’aspirine, et ils sont donc plus ou moins

représentatifs de la pathologie humaine. On voit

par conséquent que l’on peut avoir une très large

différence dans les résultats en fonction du test

choisi et du degré de persistance d’une réactivité

plaquettaire considérée comme une résistance.

La non-inhibition attendue peut alors être

considérée comme une résistance ou une non-

activité. Cette résistance est due le plus sou-

vent à une non-observance du traitement.

L’aspirine est une thérapeutique “banale” : le

patient n’a pas l’impression qu’en prenant de

l’aspirine il prend une thérapeutique majeure.

Elle peut aussi être due au fait que l’aspirine

ne produit pas l’effet attendu. Il y a plusieurs

explications potentielles à cette non-efficacité

(ou à cet échappement, c’est-à-dire lorsqu’une

dose efficace devient inefficace). La plus fré-

quente peut être un problème de dose. Si

l’augmentation de la dose fait apparaître (ou

réapparaître) l’efficacité pharmacodynamique,

il ne s’agit pas d’une résistance “vraie” mais

plutôt d’un problème de sensibilité ou de

dosage. Une des explications à cette nécessité

d’une dose plus forte réside dans l’existence,

chez le patient à traiter, d’un chiffre de pla-

quettes, d’un

turn-over

ou d’une activité des

plaquettes augmentés.

Mais d’autres explications doivent aussi être

envisagées dans le cas d’une inefficacité d’un

traitement par l’aspirine réellement absorbé, et

premier lieu une interférence médicamenteuse.

Le risque d’interférence négative de certains

AINS sur l’effet de l’aspirine sur les plaquettes

(figure 3) a été mis en évidence par le groupe de

G.A. FitzGerald. Celui-ci a en effet montré que

l’administration d’AINS (et en particulier d’ibu-

profène) avant la prise quotidienne d’aspirine

rendait temporairement le site sensible de la

COX-1 inaccessible à l’acétylation par l’aspirine.

Si bien que, lorsque l’AINS se détache de la

COX-1, son effet inhibiteur disparaît sans que

l’effet antiplaquettaire de longue durée d’action

de l’aspirine ait pu se mettre en place. Depuis

cette étude d’interférence pharmacodyna-

mique, une étude épidémiologique est venue

conforter cette démonstration pharmacologique

en montrant que tous les critères de jugement

cardiovasculaires, dont la mortalité globale,

sont accrus chez les patients cardiovasculaires

traités par aspirine et recevant par ailleurs de

l’ibuprofène, par rapport aux patients ne rece-

vant que de l’aspirine.

Dans ce type de considérations, le patient n’est

pas à proprement parler résistant à l’aspirine,

mise au point

Figure 3. Plaquettes sanguines.

163

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2004

mais la comédication fait perdre, au moins en

partie, le bénéfice du traitement par l’aspirine.

À coté de ces causes admises et démontrées de

résistance à l’aspirine, plusieurs hypothèses

additionnelles peuvent être envisagées.

Les mutations génétiques des cibles

La cible de l’aspirine est, comme précédemment

expliqué, le site actif de la COX-1, qui va être

acétylé par l’aspirine. Il est alors envisageable

que des mutations sur ou à proximité de ce site

puissent gêner l’action de l’aspirine. D’autres

hypothèses de mutations de voies métabo-

liques d’activation ou d’inhibition pourraient

aussi expliquer que l’aspirine puisse être finale-

ment inactive. Parmi les effecteurs plaquet-

taires, un lien entre le polymorphisme PLA2 de

la glycoprotéine GP IIb/IIIa de la membrane pla-

quettaire et la résistance à l’aspirine a aussi été

rapporté.

La notion de résistance à l’aspirine amène donc

à soulever deux points principaux :

• Le premier est celui de la nécessité d’un

consensus sur la définition de la résistance et

sur le test à utiliser pour la reconnaître, de

manière à ce que tous ceux qui en parlent évo-

quent le même phénomène.

• Le deuxième repose sur l’importance qu’il y a

à confirmer, par de larges essais cliniques bien

conduits, que la résistance biologique ainsi défi-

nie a une signification clinique, ce qui prouverait

l’intérêt qu’il y aurait à la rechercher et à la trai-

ter (au mieux préventivement).

Elle pose également des questions pratiques

majeures :

• S’agit-il d’une pathologie ne relevant pas d’un

phénomène thromboplaquettaire, de sorte que

les antiplaquettaires ne seraient pas la bonne

cible pour obtenir l’efficacité ?

• S’agit-il d’une “vraie” résistance à l’aspirine et

peut-on la contourner, en particulier en adminis-

trant une dose individuellement efficace ?

• S’agit-il d’une pathologie thromboplaquettaire

dans la pathogénie de laquelle la voie des pros-

taglandines ne joue pas le rôle principal et pour

laquelle une autre cible, seule ou en associa-

tion, peut être préconisée ?

Trente ans après les premières discussions sur

la bonne dose d’aspirine, la question s’est sin-

gulièrement compliquée, avec une accumula-

tion de données nouvelles. Mais, en pratique,

elle reste posée, et le restera tant qu’une défini-

tion claire et une attitude biologico-clinique

cohérente ne seront pas proposées et adoptées

par la communauté médicale.

Considérer les antiplaquettaires, et en particu-

lier l’aspirine, comme une thérapeutique qui

n’aurait pas besoin de monitoring est peut-être

finalement un tort. La question peut se poser de

savoir si le test de monitoring le plus répandu

qu’est l’agrégation plaquettaire ne va pas deve-

nir un test de routine (peut-être sous une forme

simplifiée ou au lit du patient).

P

OUR EN SAVOIR PLUS

...

• Christiaens L, Macchi L. Aspirin resistance 2003: a review

of the literature. Arch Mal Cœur Vaiss 2004;97(4):320-6.

• Patrono C. Aspirin resistance: definition, mechanisms and

clinical read-outs. J Thromb Haemost 2003;1(8):1710-3.

• Cattaneo M. Aspirin and clopidogrel: efficacy, safety, and

the issue of drug resistance. Arterioscler Thromb Vasc Biol

2004;24(11):1980-7.

• Hennekens CH, Schror K, Weisman S, Fitzgerald GA. Terms

and conditions: semantic complexity and aspirin resistance.

Circulation 2004;110(12):1706-8.

1

/

5

100%