Un enfant a le droit d’être nourri

correctement, en recevant une

alimentation complète (donnée

qualitative) et suffisante

(1)

(donnée

quantitative).

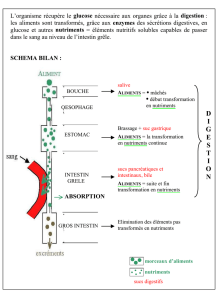

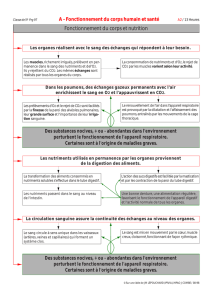

LA « COMPLÉTUDE »

DE L’ALIMENTATION

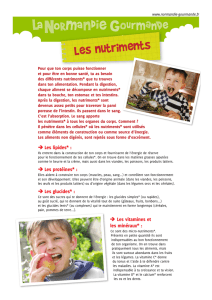

Est complet l’aliment qui apporte tous

les nutriments indispensables – dits aus-

si essentiels – au sens nutritionnel du

terme : molécules nécessaires à l’entre-

tien, au fonctionnement et à la croissan-

ce de l’organisme que celui-ci ne sait

pas synthétiser et que l’alimentation

doit donc apporter (vitamines, miné-

raux, certains acides aminés et acides

gras). Les autres nutriments sont dits

banals, ce qui ne veut pas dire inutiles :

ils apportent notamment les calories.

Un aliment complet peut être utilisé

comme aliment unique. Le lait maternel

en est l’archétype. Philosophiquement,

il est d’ailleurs difficilement acceptable

que l’enfant nourri au sein doive rece-

voir un complément de vitamines D et

K. Les préparations industrielles pour

nourrissons, souvent dénommées pre-

mier âge, sont des aliments complets.

Quant aux préparations de suite, la ré-

glementation précise qu’elles « consti-

tuent le principal élément liquide d’une

alimentation progressivement diversi-

fiée ». Elle ne leur impose donc pas

d’être des aliments complets. Mais les

industriels font souvent en sorte

qu’elles le soient. On le vérifie en com-

parant les compositions en nutriments

essentiels de la préparation premier âge

et de la préparation de suite, souvent

dénommée deuxième âge, d’une même

marque : en général, les différences

sont faibles, et la préparation deuxième

âge contient bien tous les nutriments

essentiels. Moyennant cette vérifica-

tion, on peut être rassuré sur la sécurité

nutritionnelle d’un nourrisson alimenté

exclusivement avec une telle prépara-

tion de suite, par méconnaissance, mé-

Médecine

& enfance

prise ou nécessité budgétaire (échan-

tillons gratuits), ou sur celle d’un nour-

risson « passé au deuxième âge » alors

que son alimentation n’est encore que

très peu diversifiée.

Pour le grand enfant, il n’y a pas d’ali-

ment complet. Plusieurs aliments doi-

vent donc être associés dans la ration ali-

mentaire, définie comme l’ensemble des

aliments consommés en une journée. La

diversité des sources alimentaires est une

exigence vitale. C’est ce qui fait dire que

le petit de l’homme est un omnivore.

Dans de nombreux pays, la complétude

est assurée par l’adjonction à l’aliment de

base, céréale (blé, riz…) ou tubercule

(manioc), de petites quantités d’autres

aliments. En France, la notion d’aliment

de base, séculairement le pain, n’a plus

de sens aujourd’hui. La complétude de la

ration est désormais assurée par l’asso-

ciation, en quantités grossièrement équi-

valentes, d’aliments de différents

groupes, ce que certains appellent une

alimentation équilibrée. Sont classés

dans un même groupe d’aliments ceux

qui ont une parenté ou une similitude

suffisante pour pouvoir être substitués

les uns aux autres sans modifier sensible-

ment la qualité nutritionnelle de la ra-

tion. La sécurité nutritionnelle n’exige

donc pas une consommation variée des

aliments d’un même groupe. Cependant,

la prise en compte des fonctions senso-

rielle, sociale et économique de l’alimen-

tation encourage cette variété, sans qu’il

soit nécessaire, ni même possible, de

« manger de tout ».

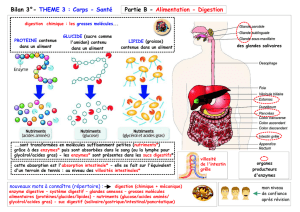

Classiquement, les aliments qui

contiennent des taux (ou teneurs) éle-

vés (inversement faibles) d’un nutri-

ment sont dits riches (inversement

pauvres) en ce nutriment. La teneur est

exprimée par rapport à la masse de l’ali-

ment (taux pour 100 g ou concentra-

tion), quelquefois par rapport à sa mas-

se sèche, ou encore par rapport à sa va-

leur énergétique (taux pour 100 kcal,

souvent appelée densité nutritionnel-

le)

(2)

. « Aliment riche, alimentation trop

riche », sans autre précision, sont des

La sécurité nutritionnelle

V. Boggio, CHU Dijon

ALIMENTATION

Rubrique dirigée par V. Boggio

février 2012

page 55

144823 55-58 16/02/12 21:30 Page55

l’âge), correspondant approximative-

ment aux besoins moyens de la popula-

tion. Les AJR sont utilisés pour l’étique-

tage des produits alimentaires et per-

mettent de réglementer certaines allé-

gations nutritionnelles sur les étiquettes

alimentaires. Ainsi, « source de X » signi-

fie que la teneur en X, pour 100 g de

l’aliment ou 100 kcal apportées par ce-

lui-ci, est au moins égale à une valeur

réglementaire exprimée en pourcentage

de l’AJR ; « riche en… » signifie que l’ali-

ment contient deux fois ou plus la va-

leur définie pour « source de… ».

Les ANC n’ont pas de portée individuel-

le. Certes, un enfant qui reçoit l’ANC de

tous les nutriments (si tant est que cela

soit possible) bénéficie d’une sécurité

nutritionnelle absolue. Mais un apport

inférieur à l’ANC (situation fréquente

pour le fer et le calcium) n’est pas néces-

sairement insuffisant pour un enfant

donné. En référence à un ANC de 100,

l’enfant dont l’apport est de 90 court un

(tout petit) risque que cet apport soit in-

suffisant pour lui, c’est-à-dire inférieur à

son propre besoin. Le risque est plus

grand si l’apport est de 65. Déduire des

résultats d’une enquête de consomma-

tion alimentaire que 50 % des enfants

ont un apport insuffisant parce que 50 %

ont un apport inférieur à l’ANC est in-

exact

(5)

. Parler de carence pour un en-

fant dont l’apport est inférieur à l’ANC

est un abus. La carence exige une ano-

malie clinique (carence clinique), bio-

chimique ou histologique (carence bio-

logique, précarence, subcarence).

DES ADAPTATIONS

SÉCURISANTES

La probabilité que tous les apports en

nutriments essentiels d’un enfant qui re-

çoit une alimentation complète soient

suffisants augmente avec la quantité de

nourriture qu’il ingère. Ainsi un enfant

ingère davantage de fer si son apport

énergétique est plus élevé. Or, un apport

énergétique élevé (enfant « beaucoup

mangeur ») résulte d’une dépense éner-

gétique élevée

(6)

. Comme la dépense

énergétique des enfants (et des adultes)

chiche, pauvre en méthionine, et la se-

moule de blé dur, pauvre en lysine, se

valorisent. La complémentation espérée

nécessite l’ingestion de ces deux pro-

téines dans le même repas, mieux dans

le même plat (exemple : couscous). Ain-

si les acides aminés résultant de leur di-

gestion parviennent simultanément

dans le sang, donc dans le pool des

acides aminés, lequel alimente les syn-

thèses protéiques de l’organisme. Cette

complémentation n’a plus grand intérêt

chez l’enfant occidental, dont les ap-

ports protéiques sont rarement inquié-

tants, mais le monde n’est pas réduc-

tible à son occident.

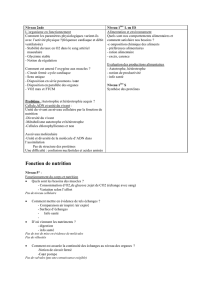

BESOINS NUTRITIONNELS

ET APPORTS CONSEILLÉS

Un enfant doit donc recevoir une ali-

mentation complète. Elle doit aussi être

suffisante pour couvrir les besoins nutri-

tionnels. Ceux-ci ne sont déterminés que

pour les nutriments indispensables : on

peut définir un besoin en vitamine C,

non un besoin en lactose. Les besoins

nutritionnels dépendent de l’âge. Com-

me la plupart des données biologiques,

les besoins nutritionnels individuels en un

nutriment donné sont généralement dis-

tribués, à chaque âge, selon une courbe

gaussienne autour du besoin nutritionnel

moyen. Cette variabilité interindividuel-

le du besoin est liée aux variabilités du

coefficient d’utilisation digestive du nu-

triment (rapport absorbé/ingéré), de sa

biodisponibilité et de son métabolisme.

L’apport nutritionnel conseillé (ANC) est

défini pour chaque nutriment et pour

différentes tranches d’âge en ajoutant

deux écarts types au besoin nutritionnel

moyen, de façon à couvrir la quasi-tota-

lité des besoins individuels

(3)

. L’ANC a

donc une portée collective

(4)

. Ainsi, en

France, presque tous les enfants ont un

apport en protéines supérieur à l’ANC,

et la malnutrition protéique par carence

d’apport est exceptionnelle.

Les ANC peuvent être confondus avec

les AJR (apports journaliers recomman-

dés), valeurs de référence plus gros-

sières (ils ne tiennent pas compte de

expressions ambiguës, donc décon-

seillées, car elles renvoient tantôt aux

calories, tantôt aux nutriments essen-

tiels, quand ce n’est pas au portefeuille

ou à une sorte d’impression subjective

et moralisante.

La pauvreté en un nutriment des ali-

ments d’un groupe est compensée par la

richesse en ce nutriment des aliments

d’un ou plusieurs autres groupes. Il est

donc souhaitable que tous les groupes

contribuent à la ration. Mais aucun nu-

triment n’est spécifique d’un groupe, de

sorte que l’éviction d’un groupe d’ali-

ments, par intolérance digestive, dé-

goût sensoriel ou choix philosophique

(exemple : le végétarisme), a rarement

des conséquences nutritionnelles

graves. Par contre, l’éviction de deux

groupes rend aléatoire la sécurité nutri-

tionnelle. Elle peut être dangereuse

chez l’enfant (exemple : le végétalisme,

qui exclut le groupe des viandes, des

poissons et des œufs et le groupe des

produits laitiers).

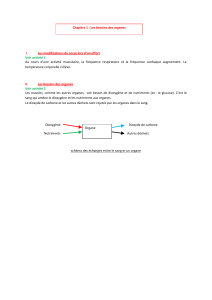

La capacité de l’organisme à stocker et à

déstocker les nutriments lui évite d’être

en péril quand la ration (alimentation

d’une journée) est incomplète. Cepen-

dant il est plus simple de promouvoir la

consommation d’une ration complète

chaque jour, mais non une complétude

à chaque repas. Ainsi le fer et le calcium

sont bien des nutriments essentiels,

mais il n’est pas primordial pour la syn-

thèse de l’hémoglobine et l’accrétion

calcique dans l’os qu’ils soient absorbés

par la paroi de l’intestin simultanément

et plusieurs fois par jour. Par consé-

quent, celui qui encourage la prise d’un

petit-déjeuner n’est pas obligé de préci-

ser « complet ». On en viendrait à

conseiller un goûter complet, un apéri-

tif complet (ça se vend déjà), voire un

grignotage complet. Publicité : « la bar-

re multivitaminée X, l’aliment le plus

complet si vous avez un petit creux ».

Exception. Soit deux protéines de faible

qualité nutritionnelle, chacune étant

pauvre en un acide aminé essentiel, ap-

pelé facteur limitant. Leur association

améliore leurs qualités nutritionnelles,

à condition qu’elles n’aient pas le même

facteur limitant. C’est ainsi que le pois

Médecine

& enfance

février 2012

page 56

144823 55-58 16/02/12 21:30 Page56

a diminué au 20esiècle, leur apport

énergétique a diminué également, d’où

le paradoxe nutritionnel des sociétés

riches (au sens propre), « bien nourries »

mais sédentaires : les apports en nutri-

ments essentiels diminuent et peuvent

devenir insuffisants comme dans les so-

ciétés « mal nourries » qui manquent

d’aliments.

Heureusement des adaptations physio-

logiques, comportementales ou socié-

tales se conjuguent pour assurer la sé-

curité nutritionnelle d’un enfant, même

si son apport énergétique est faible (en-

fant « peu mangeur »).

첸

Pour la plupart des nutriments, une

adaptation physiologique efficace et so-

lide rentabilise un faible apport, notam-

ment en augmentant l’absorption ou en

réduisant l’excrétion du nutriment. Ain-

si sa disponibilité est accrue. Une telle

adaptation (il s’agit plutôt d’une régula-

tion) utilise des mécanismes de rétro-

contrôle négatif, nombreux en physiolo-

gie. Elle explique qu’un apport très infé-

rieur à l’ANC ne s’accompagne pas né-

cessairement d’une carence.

첸

L’ajout intentionnel et contrôlé d’un

nutriment à la ration est la façon la plus

cartésienne d’augmenter son apport.

Deux familles de termes se concurren-

cent pour exprimer un tel ajout : supplé-

ment, supplémenter et supplémentation

d’une part, complément, compléter (deve-

nu parfois complémenter) et complémen-

tation d’autre part. Certains experts ai-

meraient qu’on distingue complé(men)ter

(jusqu’à la couverture du besoin) et sup-

plémenter (apporter plus que le besoin).

Mais l’usage entretient la confusion.

Supplément évoque la thérapeutique

quand complément connote la préven-

tion ; supplément est de l’ordre du né-

cessaire et complément de l’accessoire ;

supplément s’applique mieux à une pré-

sentation médicamenteuse et complé-

ment à une source alimentaire ; supplé-

ment fait craindre un excès alors que

complément est rassurant ; supplément

concerne plus souvent un nutriment

isolé et complément un mélange pluri-

nutritif ; supplément fait plus scienti-

fique quand complément est plus écolo-

gique. Au total, dans le langage courant

comme dans la langue médicale et le

vocabulaire du commerce agro-alimen-

taire, complément tend à supplanter

supplément.

첸

La supplémentation par un nutriment

administré à hauteur de l’ANC évite à

coup sûr la carence d’apport. Elle est

parfois proposée à tous les enfants.

C’est le cas pour la vitamine D (huile de

foie de morue ou présentation galé-

nique moins odorante), ou pour la vita-

mine A (huile de palme) dans les pays

où la xérophtalmie fait des ravages.

Quand une supplémentation aveugle à

hauteur de l’ANC risque d’avoir des ef-

fets indésirables, on peut la moduler se-

lon la quantité du nutriment déjà ap-

portée par les aliments et/ou l’eau habi-

tuellement consommés par l’enfant.

C’est ce que l’on fait (ou que l’on essaye

de faire) pour le fluor.

첸

La sup-(ou com-)plémentation peut

être obtenue en enrichissant les produits

alimentaires en nutriments. « Enrichi

en… » est une expression réglementée,

comme « riche en… ». Exemple efficace,

et pourtant souvent méconnu, d’enri-

chissement : l’iodation du sel de cuisine.

Elle a fait régresser de façon spectacu-

laire la carence en iode dans tous les

pays qui ont pu l’appliquer.

첸

Les compléments alimentaires sont des

aliments commercialisés sous forme de

gélules, comprimés, ampoules, capsules,

tisanes… dont le but est de compléter

l’alimentation habituelle. Ils constituent

une source concentrée de nutriments ou

d’autres substances ayant un effet nutri-

tionnel ou physiologique. Certains sont

formulés et dosés « pour les enfants ».

Leur utilisation ne nécessite ni prescrip-

tion, ni conseil médical. Heureusement

pour le médecin ! En général, celui-ci

préfère qu’on ne lui demande pas un

avis rationnel, scientifique et documen-

té sur tel complément alimentaire qui

contient 30 (sic) substances dont 9 vita-

mines et 10 minéraux, des anthocya-

nides, du carraghénane, de l’acide ma-

lique, de l’inositol… Il serait plus à l’aise

pour cautionner un complément consti-

tué des nutriments essentiels abondants

dans un groupe d’aliments que l’enfant

exclut de sa ration, autrement dit un

complément qui proposerait : « Tout ce

qu’il y a dans les légumes, sans les lé-

gumes ». Même s’ils sont inutiles, les

compléments alimentaires sont dosés

pour ne pas être toxiques. On pourrait

donc banaliser et innocenter leur

consommation. Cependant ils ont un

coût et grèvent inutilement les budgets

fragiles. Chez l’enfant sportif, ils préfi-

gurent le dopage à l’insu de son plein

gré, puisque certains sportifs confon-

dent vitamines et hormones. Enfin, les

compléments faisant partie de la pano-

plie « minceur » de nombreuses femmes,

panoplie coûteuse et inefficace, leur

usage ritualisé dans l’éducation d’une

fillette peut perturber le jugement et le

budget de la femme qu’elle deviendra.

첸

Les mêmes aliments apportent des

nutriments essentiels et de l’énergie.

Or, l’ajustement de la quantité de nour-

riture ingérée aux besoins (souvent dé-

nommée « régulation de la prise alimen-

taire ») ne tient compte que de l’énergie.

On améliore donc la qualité nutrition-

nelle de la ration en enlevant des nutri-

ments énergétiques non essentiels,

donc de l’énergie (des calories) à un ali-

ment. En effet le mangeur en mangera

davantage, donc ingérera davantage de

nutriments essentiels, pour ingérer la

même quantité de calories. Cette sous-

traction de calories est nommée allége-

ment

(7)

. Un aliment allégé peut donc

contribuer à favoriser la sécurité nutri-

tionnelle du mangeur, même si ce que

celui-ci recherche en réalité, c’est de

pouvoir manger davantage sans devoir

dépenser davantage (de calories) pour

ne pas prendre de poids. On peut allé-

ger un aliment en calories glucidiques

en enlevant du saccharose, mais on sup-

prime alors le goût sucré attractif de

l’aliment. Habituellement on remplace

donc le saccharose par un édulcorant de

synthèse : polyol, saccharine, asparta-

me (contre-indiqué dans la phénylcéto-

nurie) ou acésulfame de potassium.

L’éventuelle toxicité de certains édulco-

rants soulève régulièrement des polé-

miques. Ils sont l’objet d’une « veille

toxicologique ». L’allégement d’un ali-

ment en calories lipidiques passe par la

soustraction d’une partie des matières

Médecine

& enfance

février 2012

page 57

144823 55-58 16/02/12 21:30 Page57

grasses, le remplacement d’un ingré-

dient par un autre moins gras, le rem-

placement du gras par une graisse indi-

gestible ou une substance qui mime

l’onctueux et la texture du gras, voire

l’adjonction d’eau ou d’air. Si l’allége-

ment contribue à la sécurité nutrition-

nelle, il présente un risque, lié à l’effet

de leurre. En effet, réglementairement,

l’allégement ne doit pas changer la na-

ture fondamentale du produit : le beurre

allégé doit ressembler à du beurre et

avoir le goût du beurre, le coca light doit

ressembler au coca et avoir le goût du

coca. Or, pour ajuster l’apport à la dé-

pense énergétique, l’encéphale utilise

des informations transmises par les or-

ganes des sens. Quand ceux-ci l’infor-

ment de l’ingestion de 20 cl d’un liquide

marron, pétillant, acide et sucré, l’encé-

phale prévoit l’arrivée de 88 kcal et en

tient compte dans l’ajustement de la pri-

se alimentaire totale. Mais s’il est trompé

par un édulcorant, que comprendra-t-il

le jour où l’aliment ne sera pas allégé ? A

long terme, la régulation de la prise ali-

mentaire peut être perturbée par ces si-

gnaux trompeurs. Certains enfants sont

peut-être devenus trop gros parce que

leurs parents, voulant éviter qu’ils le de-

viennent, leur ont donné des allégés.

Vengeance de l’organisme dupé !

첸

Finalement, pour augmenter les ap-

ports en nutriments essentiels, le plus

simple est d’augmenter la dépense éner-

gétique. Alors l’apport énergétique aug-

mente, et les apports en nutriments es-

sentiels font de même. Plus un enfant

marche, plus souvent il porte un car-

table, plus sa sécurité nutritionnelle

augmente. Le petit de l’homme est un

omnivore. C’est aussi un bipède.

첸

Médecine

& enfance

février 2012

page 58

Notes

(1)

Au 21esiècle, on parle plus souvent d’une alimentation équili-

brée et variée.

(2)

En sélectionnant l’un ou l’autre des modes d’expression, on

peut valoriser ou dévaloriser la teneur d’un aliment en ce nutri-

ment.

(3)

La détermination des ANC, réalisée par des comités d’ex-

perts, à partir de la notion de besoin nutritionnel est difficile. On

ne peut pas ôter un nutriment de la ration d’un enfant, attendre

les signes de carence et déterminer la dose du nutriment qui fait

disparaître ces signes. On doit donc s’appuyer sur des mé-

thodes indirectes, biologiques et épidémiologiques. Il reste une

part d’empirisme, qui alimente les controverses.

(4)

La notion d’ANC est parfois utilisée pour les apports énergé-

tiques. Elle a alors une autre signification. L’ANC correspond à

l’apport énergétique moyen des enfants de même âge, de mê-

me stature et de même activité physique. Cette donnée est utile

aux gestionnaires de collectivités. Par ailleurs, les recommanda-

tions sur les proportions dans la ration de lipides, saturés et insa-

turés, et de glucides, simples et complexes, sont destinées à ré-

duire les facteurs de risque de certaines maladies. On est loin de

la notion d’ANC destinés à couvrir les besoins nutritionnels.

(5)

Si les résultats de l’enquête donnent la distribution des apports

individuels observés, on peut calculer la probabilité qu’un enfant

ait un apport inférieur à son propre besoin : elle est inférieure à la

proportion des enfants dont l’apport est inférieur à l’ANC.

(6)

Que certains enfants constituent progressivement un excès

de poids en raison d’un très léger décalage entre l’apport et la

dépense énergétique ne contredit pas cette assertion.

(7) Appauvrissement

convient mieux à une diminution de la te-

neur en nutriments essentiels, laquelle n’a d’ailleurs d’intérêt

que pour le sel.

samedi 13 octobre 2012

16eJournée de pathologie infectieuse pédiatrique ambulatoire

organisée par

l’Association clinique et thérapeutique infantile du Val-de-Marne (ACTIV)

Infovac-France

et le Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique (GPIP)

sous la direction de Robert Cohen

avec Médecine et enfance

Grand amphithéâtre, Maison de la chimie, 28 bis, rue Saint-Dominique, 75007 Paris

144823 55-58 16/02/12 21:30 Page58

1

/

4

100%