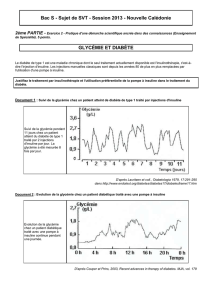

L Nouvelles technologies appliquées au diabète : journée thématique de la SFD

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVI - n° 3 - mars 2012

48

Échos des congrès

© XtravaganT

Nouvelles technologies appliquées

au diabète : journée thématique de la SFD

Paris, 16 décembre 2011

Caroline Sanz*

*Servicede diabétologie,

nutrition et maladies

métaboliques,

hôpitalRangueil,

CHU de Toulouse.

L

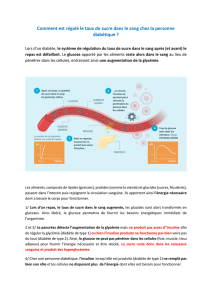

a journée thématique de la Société française

de diabétologie de 2011 avait pour thème les

“Technologies appliquées au diabète”. Les ora-

teurs ont su exposer la place actuelle des nouvelles tech-

nologies dans la prise en charge du diabète de type 1

et de type 2, mais aussi les développements futurs que

nous pouvons attendre. L’objet de cet article est de

rapporter brièvement les communications portant sur

le traitement par pompe à insuline, les capteurs de

glucose, la télémédecine et le pancréas artificiel. Cette

journée a fait l’objet d’un numéro spécial de Diabetes

& Metabolism (1).

Qu’attendre d’un traitement

par pompe à insuline ?

(D’après la communication de H. Hanaire, Toulouse.)

Les pompes à insuline externes ont été utilisées pour

la première fois dans les années 1970, avec comme

objectif l’obtention d’un équilibre glycémique strict

chez les patients diabétiques de type 1. L’avantage de ce

traitement était alors l’utilisation d’une insuline rapide,

en infusion continue avec une grande flexibilité, per-

mettant des débits de base variables et un ajustement

précis de la quantité d’insuline sous forme de bolus

au moment des repas. Au cours des dernières années,

plusieurs revues de la littérature se sont intéressées

à l’effet de cette pompe sur l’HbA1c. Par comparai-

son avec un traitement multi-injections, l’utilisation

d’une pompe à insuline externe permet une réduction

moyenne de l’HbA1c de 0,3 à 0,5 %. Cette réduction

de l’HbA1c est bien entendu d’autant plus importante

que l’équilibre glycémique initial est mauvais. L’autre

intérêt de ces pompes réside dans une meilleure

stabilité glycémique, avec une réduction de près de

75 % du risque d’hypoglycémie sévère. La plupart des

études ont été faites avant l’apparition des analogues

de l’insuline (d’action rapide et prolongée). Celles qui

les ont utilisés n’ont pas retrouvé de supériorité en

termes d’HbA1c du traitement par pompe à insuline

externe par rapport au traitement par multi-injections.

Cependant, des travaux chez l’enfant sont en faveur

d’une supériorité du traitement par pompe, qui reste

tout de même meilleur sur le plan de la variabilité gly-

cémique et du risque d’hypoglycémies sévères. Malgré

l’avènement des analogues de l’insuline, le traitement

par pompe externe reste le traitement le plus flexible

et le plus efficace pour les sujets ayant une variabilité

des besoins basaux, un phénomène de l’aube ou des

hypoglycémies récurrentes.

La question se pose maintenant de l’utilisation de la

pompe à insuline externe chez les patients diabétiques

de type 2. Récemment, plusieurs essais randomisés

ont comparé ses bénéfices avec ceux du traitement

par multi-injections chez les patients diabétiques de

type 2 insulinés. Les résultats sont pour l’instant discor-

dants, leur interprétation demeurant difficile puisque,

à l’inclusion, certains sujets n’avaient pas de prise en

charge intensifiée du diabète. Il faudra donc attendre

les résultats des études en cours s’intéressant à l’impact

des 2 traitements. Grâce à des doses d’insuline moindres

qu’avec un traitement par multi-injections, un autre

bénéfice attendu du traitement par pompe à insuline

est une limitation de la prise de poids. Contrairement

à ce que l’on pourrait attendre, les études disponibles

ne mettent pas en évidence d’effet favorable du trai-

tement par pompe à insuline sur la prise de poids.

Celle-ci demeure modérée et associée à l’amélioration

de l’HbA1c.

Que devons-nous attendre, dans le futur, d’un trai-

tement par pompe à insuline externe ? Des insulines

mimant encore plus précisément la sécrétion physiolo-

gique postprandiale d’insuline, des pompes associées

à des capteurs de glucose ou des pompes prenant en

compte le niveau d’activité physique en plus des glu-

cides ingérés sont les outils d’avenir utiles à une prise

en charge efficace du diabète.

Vers une utilisation optimale

des capteurs de glucose

(D’après la communication de A. Sola-Gazagnes, Paris.)

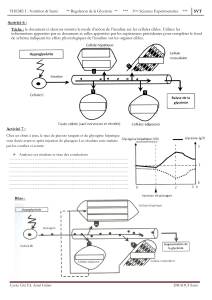

Le premier capteur de glucose a été approuvé par la

Food and Drug Administration en 1999. Ces capteurs

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVI - n° 3 - mars 2012

49

Nouvelles technologies appliquées au diabète : journée thématique de la SFD

mesurent le glucose interstitiel et estiment le glucose

sanguin grâce à des algorithmes.

À raison de 1 toutes les 5 mn, ce sont près de

300 mesures qui sont effectuées chaque jour. Deux

types d’outils sont à notre disposition : d’une part, les

holters glycémiques, qui correspondent à un enregis-

trement du profil glycémique sur 3 à 5 jours avec une

lecture différée ; d’autre part, les capteurs de glucose,

qui donnent des informations en temps réel. Le patient

dispose alors d’une estimation de sa glycémie capillaire

en continu et d’informations sur son évolution (flèche

de tendance). L’enjeu est à présent de savoir à quels

patients ces dispositifs seront le plus utiles. Plusieurs

essais cliniques randomisés ont étudié l’intérêt des

capteurs de glucose pour la prise en charge du dia-

bète de type 1. En moyenne, la baisse d’HbA1C était

de 0,6 à 1,1 %. Le bénéfice était d’autant plus important

que le sujet portait régulièrement l’outil. Par ailleurs,

le patient restait moins longtemps en hypoglycémie

lorsqu’il utilisait le capteur. Comme avec les pompes

à insuline, plus l’HbA1c était élevée au départ, plus le

bénéfice lié à l’utilisation du capteur était important.

Le challenge consiste désormais à former de façon opti-

male les diabétologues et les patients à l’utilisation

de ces capteurs. Les échanges entre les orateurs et les

participants ont révélé nos difficultés à analyser les

300 mesures quotidiennes apportées par ces dispositifs.

Pour analyser les données des capteurs, plusieurs algo-

rithmes de décision ont été proposés, mais il n’y a pas

encore de consensus. Il semble tout de même primor-

dial qu’un temps suffisant soit consacré à l’analyse des

données. Enfin, le principal frein est le non-rembourse-

ment des capteurs de glucose par la Sécurité sociale.

Quelle place aura la télémédecine

dans notre pratique quotidienne ?

(D’après la communication de S. Franc, Corbeil.)

Le développement de la télémédecine est porté par les

autorités de santé, qui voient dans cet outil un moyen

de répondre à la pénurie des médecins et aux déserts

médicaux.

En diabétologie, la télémédecine permet une plus

grande réactivité dans la prise en charge de la maladie,

dans l’adaptation des doses d’insuline, et donc une plus

grande efficacité dans l’obtention d’un bon équilibre

glycémique. Plusieurs études portant sur l’impact de

la télémédecine et sur le contrôle glycémique ont été

détaillées dans une revue récente (2). Les résultats de

l’étude française TéléDiab-1 méritent notre attention.

Cette étude a concerné 180 adultes diabétiques de

type 1, sous traitement basal-bolus (pompe ou multi-

injections), avec un équilibre glycémique médiocre,

soit une HbA1c de 9,1 ± 1,1 % à l’inclusion. Les patients

étaient randomisés en 3 groupes : un groupe contrôle

(groupe 1), un groupe utilisant le système de télémé-

decine Diabéo avec des consultations face à face clas-

siques (groupe 2), et un groupe utilisant également ce

système et bénéficiant de consultations téléphoniques

(groupe 3).

Par comparaison avec le groupe 1, les patients du

groupe 2 ont vu une amélioration de l’HBA1C de 0,7 %

à 6 mois, et les résultats étaient encore meilleurs dans

le groupe 3, avec une baisse de l’HBA1c encore plus

importante : 0,9 %. Le taux d’hypoglycémie n’était

pas augmenté. Au total, le temps passé en consulta-

tions téléphoniques était similaire au temps passé en

consultations face à face dans les 2 groupes. Ce support

technologique semble donc utile pour l’adaptation

des doses d’insuline et pour un contact facilité avec le

médecin diabétologue. Comme pour les capteurs de

glucose, il reste à déterminer comment introduire cette

nouvelle pratique dans notre quotidien et comment

organiser le remboursement d’une telle prise en charge.

Les prises en charge classiques de télémédecine chez les

patients diabétiques de type 2 avec des consultations

téléphoniques fréquentes, réalisées par des infirmières

formées, n’ont pas montré d’efficacité notable. Les sys-

tèmes utilisant les technologies liées aux smartphones

pourraient s’avérer intéressants à l’avenir. Une étude

pilote américaine de 3 mois incluant 30 patients a mis

en évidence, chez les patients diabétiques de type 2

ayant à l’inclusion une HbA1c de près de 9 %, une baisse

d’HbA1c notable, de 2,03 % versus 0,68 % dans le groupe

contrôle. Ce dispositif permettait un meilleur ajuste-

ment des traitements antidiabétiques oraux et insuli-

niques. Dans la même lignée, une nouvelle version de

Diabéo a été développée pour les patients diabétiques

de type 2. Elle fait actuellement l’objet d’une évaluation

dans une étude multicentrique intitulée TéléDiab 2.

En route vers le pancréas artificiel

(D’après la communication d’E. Renard, Montpellier.)

Les progrès réalisés au cours des 30 dernières années

sur les performances des pompes à insuline (voie sous-

cutanée et voie intrapéritonéale) et de la mesure conti-

nue ambulatoire du glucose, ainsi que la validation des

algorithmes de perfusion d’insuline selon la mesure de

glucose, ont permis le développement expérimental

de systèmes en boucle fermée, pouvant être consi-

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVI - n° 3 - mars 2012

50

Échos des congrès

dérés comme de véritables pancréas artificiels. Ces

dispositifs ont été testés principalement en conditions

d’hospitalisation.

Au cours des 10 dernières années, les technologies et

les algorithmes se sont modifiés et améliorés grâce

au travail conjoint de médecins, de physiologistes,

de spécialistes en modélisation et d’ingénieurs. Ces

partenariats ont permis le développement de plu-

sieurs modèles de pancréas artificiels. La première

combinaison, testée en 2002, utilisait une pompe

implantée avec délivrance péritonéale connectée à

un capteur de glycémie intraveineux. Ce pancréas

artificiel a été développé par les sociétés MiniMed

puis Medtronic. Durant les études cliniques, des

valeurs euglycémiques, c’est-à-dire comprises entre

80 et 120 mg/dl, ont été maintenues pendant 22 à

42 % du temps total. Le temps restant se découpait

ainsi : 5 à 6 % ont une glycémie inférieure à 80 mg/dl,

50 à 60 % avec une glycémie comprise entre 120 et

240 mg/dl, et 2 à 10 % avec une glycémie supérieure

à 2,4 g/dl. La nuit, le contrôle de la glycémie était

proche de la normalité. La période la plus difficile à

contrôler demeurait la période postprandiale. D’autres

systèmes ont été développés, avec l’utilisation de bolus

préprandiaux manuels, créant ainsi une boucle semi-

fermée. De manière notable, les excursions hypergly-

cémiques étaient diminuées, ainsi que les épisodes

hypo glycémiques. Les sujets passaient donc la plupart

du temps de l’étude avec des valeurs comprises entre

80 et 240 mg/dl, et un tiers était passé dans la zone

optimale de 80 à 120 mg/dl. La difficulté à atteindre

un objectif optimal était due au retard dans la mesure

de la glycémie par le capteur.

Progressivement, d’autres systèmes ont été testés, avec

une mesure de la glycémie sous-cutanée par micro-

dialyse et l’utilisation de pompes à insuline externes.

L’efficacité de ce système était nette, avec un temps

passé dans l’intervalle de 60 à 170 mg/dl compris entre

80 et 87 %. Les repas devaient être toujours signalés au

dispositif pour éviter les échappées hyper- ou hypo-

glycémiques.

L’enjeu actuel est l’utilisation du pancréas artificiel

à domicile. Plusieurs étapes préalables seront utiles

pour développer efficacement une telle technique. Tout

d’abord, un système par boucle fermée de délivrance de

l’insuline pourra être utilisé à la maison uniquement la

nuit, quand il est le plus sûr et le plus efficace. Ensuite,

ce système pourra probablement être appliqué pendant

la journée avec une boucle semi-fermée, permettant

la gestion manuelle des besoins en insuline pour cou-

vrir les repas et gérer les périodes d’exercice physique.

Plus tard, des systèmes automatiques de délivrance de

l’insuline après annonce des repas seront possibles, avec

l’utilisation d’algorithmes plus sophistiqués capables

de prendre en charge les variations complexes de la

glycémie postprandiale.

■

1. New technologies applied to diabetes. Thematic meeting

organized by the French Society for Diabetes Paris, Institut

Pasteur, December the 16th, 2011. Diabetes & Metabolism

(Elsevier Masson) 2011;37(Suppl.4).

2. Franc S, Daoudi A, Mounier S et al. Telemedicine and

diabetes: achievements and prospects. Diabetes Metab

2011;37:463-76.

3. Franc S, Daoudi A, Mounier S et al. Telemedicine: what more

is needed for its integration in eveyday life? Diabetes Metab

2011;37(Suppl.4):S71-7.

Références

1

/

3

100%