Microbiologie Générale

Microbiologie Générale

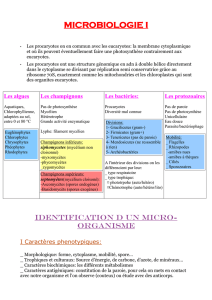

I] Le Monde Microbien

1) La diversité du monde microbien

Par micro-organisme (microbe, ou germe) sont des êtres vivants invisibles à l’œil nu qui ne sont ni animaux (sauf les

nématodes, ni végétaux.

•Les bactéries : Bactéries et archéobactéries (ou archæ) sont les seuls procaryotes

•Les mycètes : levures et moisissures

•Les protozoaires

•Les algues microscopiques

•Les virus : qui ne sont pas vraiment vivant, puisqu'ils sont parasites obligatoires

Les parasites animaux pluricellulaires : parasites animaux pluricellulaires ne peuvent pas tout à fait être considérés comme

microbe de par leur nature animale. Ils peuvent être plats, rond...

a) Les bactéries

Elles sont unicellulaires et procaryotes. On appelle nucléoïde la zone contenant le matériel génétique, et

possèdent une paroi bactérienne composée de peptido-glycanes. Elles peuvent être photosynthétique,

chimiosynthétiques, hétérotrophe ou autotrophe.

b) Les Archæ

Capables de vivre dans des conditions extrêmes de pression, température..., diversifiées en trois sous-groupes :

•Méthanogènes : utilisent le méthane comme source de carbone

•Halophiles extrêmes : capable de survivre dans des milieux très salins

•Thermophiles extrêmes (Sulfolobus) : capable de vivre dans des conditions de températures

extrême, et d'être sulforéductrices.

La paroi bactérienne n'y est pas forcément présente, et ne contient pas de peptido-glycanes. Les métabolismes peuvent être

variés aussi.

c) Les mycètes

Possède un noyau qui délimite le matériel génétique par une membrane. Ils possèdent une paroi composée

essentiellement de pectine et chitine. Ils sont chimio-hétérotrophes.

d) Les protozoaires

Ils ont des membranes et jamais de paroi, avec des formes variées (étoiles, amiboïdes...), sont mobiles par

leurs pseudopodes et sont chimio-hétérotrophes. Ils vivent en milieu aquatiques ou sont parasites.

e) Les algues

Elles ont des parois pecto-cellulosique. Elles sont autotrophes (phototrophes).

f) Les virus

Plus petits que les bactéries, ils sont capables d'attaquer ou les eucaryote ou les procaryote, mais jamais les

deux à la fois. Le matériel génétique se trouve dans une capside de nature protéique.

g) Les animaux pluricellulaires

Les helminthes (némathelminthes, platyhelminthes...) parasites sont des parasites.

2) Chronologie de l'évolution biologique et géologique

Les bactéries sont des organismes pionniers puisqu'elles peuvent pousser sur des milieux très divers (salins, soufrés, acide ou

alcalin), et sont à l'origine de la production d'oxygène, et à l'origine des organelles cellulaires.

Pour obtenir ces grandes séparations, on a étudié les sous-unités ribosomiales : les procaryotes (16S) et eucaryotes (18S).

3) Classification des micro-organismes

On utilise la nomenclature binomiale : Espèce genre souche

On introduit alors la notion de souche : Population génétiquement identique.

4) Caractères généraux des procaryotes et eucaryotes

5) La microbiologie d'hier et d'aujourd'hui

Depuis l'antiquité (565) avec le déclin des populations par la peste bubonique, variole, typhus, syphilis, choléra... et au cours

des siècles durant les grandes épidémies.

Pendant la période sombre , on a mis en évidence les micro-organisme (bactéries et levures) avec l'apparition du microscope de

Van Leeuwenhoeck.

Pendant la période moderne (après 1850), travaux de Pasteur (vaccins, stérilisation, fermentation), travaux de Coch et Coll qui

ont découvert un grand nombre de micro-organismes, ont posé les notions de colonies et cultures pures, outils

microbiologistes... On a découvert également le rôle de ces micro-organismes dans le cycle de la matière.

Les biotechnologies permettent la synthèse de molécules chimiquement dur à synthétiser (antibiotiques, hormones stéroïdes)...

Micro-organismes également utilisés pour détoxifier (benzène, phénol, TNT...). Ainsi, ces biotechnologies ont des applications

en agriculture, agro-alimentaire, bioécologie, additifs divers...

On sait aussi que les micro-organismes sont présents à hauteur de

1010 à1011

par individus. Leur rôle encore peu connu

pourrait être indispensable, et souvent bénéfique pour l'organisme.

II] Nutrition et croissance des micro-organismes

C'est la façon qu'utilise les micro-organismes pour se nourrir, donc transformer de la matière organique ou chimique en énergie

utilisable, et comme source de carbone.

Ils peuvent être phototrophes (lumière), chimiotrophes (composés chimiques) comme source d'énergie, et autotrophes (

CO2

) ou hétérotrophe (matière organique) comme source de carbone.

Certaines bactéries peuvent utiliser qu'une source d'énergie et carbone : le glucose, alors que certaines peuvent dégrader des

polysaccharides (cellulose → cellulase), des lipides → lipases, des protéines → protéases.

Elles se regroupent en 4 grands groupes :

•Les photo-autotrophes

•Les chimio-autotrophes

•Les chimio-hétérotrophes (plus courant)

•Les photo-hétérotrophes

1) Isolement et culture des micro-organismes

Environnement artificiel toujours différent de la niche, mais essaie au maximum de la mimer : paramètres nutritifs, paramètres

physico-chimiques...

a) Besoins nutritifs courants

α) Macroéléments

Représente 95% du poids à sec de la cellule : C, O, H, N, S, P (g/L) ;

K, Ca2, Mg2, Fe2

(mg/L)

Source de carbone : Autotrophe (

CO2

) donc rien à faire, hétérotrophe (glucose, lipide, TNT...)

Oxygène : Si anaérobie il faut mettre des pièges à

O2

, sinon rien à faire.

Hydrogène : eau

Azote :

NH 3

,

NH 4

,

NO2

−

,

NO3

−

, si Diazotrophes (azote atmosphérique) rien.

Phosphore : sous forme de phosphate

PO4

2−

Soufre : sous forme de sulfate

SO4

2−

β) Microéléments

Mn, Zn, Co, Cu, Ni, Mo (µg/L)

γ) Les facteurs de croissance

Les vitamines, les bases puriques et pyrimidiques, acides aminés.

Les bactéries peu exigeantes nécessite seulement macroéléments et microéléments on parle de bactérie prototrophes, alors que

les bactéries exigeantes demandent également des facteurs de croissance (si elles ne peuvent plus synthétiser acides aminés ou

bases azotées), on parle de bactérie auxotrophes.

b) Les milieux de cultures

•Les milieux synthétiques ou définis minimum (micro-organismes peu exigeants, prototrophes)

•Les milieux riches ou complexes (auxotrophes multiples, très exigeants) on y trouve souvent :

◦Peptones : hydrolysat protéolytique de protéines (origine bovine, laitière, végétale)

◦Triptones : hydrolysat trypsique de protéines

◦Extraits de bœuf (acides aminés, vitamines, molécules organiques...)

◦Extrait de levure de bière (acide aminés, bases, vitamine B)

◦Sang et sérum

On peut rendre soit le milieu liquide (avec de l'eau), ou solide (avec ajout d'agar pour faire de la gélose). Il faut ensuite

stériliser par autoclavage (chauffer à 120°C) ou stérilisation par filtration à 0,45µm.

c) Les types de milieux

α) Milieu sélectif

Ils favorisent le développement d'un micro-organisme particulier (milieu

Gram−

, avec cellulose, antibiotique,

antifongique...)

β) Milieu différentiel

Permet d'isoler différents types de micro-organismes (ex : gélose du sang isole les bactéries hémolytiques des autres).

d) Isolement d'une culture pure à partir d'une population mixte : méthode des Stries

voir méthode des stries sur internet.

La morphologie d'une colonie peut déjà permettre de l'identifier.

2) L'entrée des nutriments dans la cellule bactérienne

•Par transport passif (eau, gaz, petite molécule liposoluble) et facilité en utilisant les gradients et perméases.

•Transport actif : utilisation d'ATP ou force proton-motrice pour lutter contre le gradient

•Translocation de groupe : cas de système PTS (transport actif)

•Le transport du fer : les sidérophores

a) Transport actif

α) Transport ABC

Trois protéines entrent en jeu :

•Protéine affine : elle reconnaît le substrat. Elle peut être fixée à la

perméase, ou non (dans ce cas, elle viendra se fixer sur la perméase

avant la translocation).

•Perméase : protéine transmembranaire qui perméabilise la

membrane.

•Système ABC : protéine de reconnaissance de l'ATP, l'hydrolyse,

permettant l'apport d'énergie nécessaire à l'entrée du substrat contre

son gradient.

•Les Km et Vm sont de l'ordre du µM

β) Transport par la force proton-motrice

Elle est due à un gradient des protons qui s'établit au cours du transport d'électron

sur la membrane qui permet l'expulsion des protons. Elle génère un gradient

électrochimique (milieu intracellulaire plus négatif). Ce système est constitué

d'une unique protéine, avec des constantes Km et Vm de l'ordre de µM au mM.

Cette force permet donc un transport facilité en utilisant le gradient protonique

pour transporter d'autres solutés. Ce système est utilisé pour le transport du

lactose. Le gène codant pour cette perméases subit une transcription constitutive

(inchangée quelles que soient les quantités de substrat). La régulation est post-

traductionnelle.

Cette force peut être utilisé pour un antiport (proto-sodium par exemple), le proton

rentre suivant son gradient, et permet la sortie d'un soluté contre son gradient. A

son tour, le sodium rentre selon son gradient pour faire rentrer des acides aminés

par exemple.

γ) Phosphotransférase (système PTS)

Sert uniquement au transport des sucres.

L'énergie vient de l'hydrolyse de la liaison

phosphate du phospho-énol-pyruvate

(PEP). Il y a un transfert du phosphate au

sucre par une chaine enzymatique.

Il y a plusieurs de figure selon l'espèce, la souche ou le genre bactérien :

•Un unique système de transport pour une molécule donnée

•Plusieurs systèmes de transports pour faire entrer cette molécule, qui peuvent se compléter :

◦Source d'énergie différente

◦Affinité pour le substrat

◦Régulation en fonction des conditions de croissance (des stress peuvent changer l'activité de certains

transporteurs).

a) Transport du fer via les sidérophores

Indispensable pour la chaîne respiratoire, dans les cytochromes... Il est insolubles dans sa forme naturelle (

Fe3

), donc en

cas de carence, la bactérie synthétise des sidérophores dans le milieu externe. Cette capacité de capter le fer peut être un

facteur de virulence.

Extracellulaire Intracellulaire

Transfert

d'électron

Sucre

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%