Défi nir les objectifs et les cibles d’un traitement de la parésie spastique

10

Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014

Actualités en Médecine Physique

et de Réadaptation

DOSSIER

*

Pôle Autonomie

etSanté, unités

demédecine

physique et de

réadaptation, Hôpital

Sébastopol, CHU de

Reims.

**

Université de

Reims Champagne-

Ardenne, EA 3797,

Reims.

Défi nir les objectifs et les cibles

d’untraitementdela parésie spastique

Spastic paresis treatment defi nition: target and goal types

L. Tambosco*, A. Rapin*, L. Percebois-Macadré*, F.C. Boyer*,**

L

es conséquences cliniques d’une parésie d’origine

centrale ont souvent des retentissements négatifs

sur le mouvement et l’appareil locomoteur, mais

peuvent aussi compenser utilement certaines tâches

motrices. La consultation du patient neurolésé doit être

rigoureuse et individualisée, afi n de juger au mieux de

l’intérêt de la mise en route d’un traitement ou non.

La décision d’un traitement doit tenir compte, pour

chaque individu, des répartitions, de l’importance et de

l’association des défi ciences

(1, 2)

, des conséquences

plausibles sur le mouvement et les limitations d’acti-

vités. Les objectifs thérapeutiques les plus fréquem-

ment retenus sont de corriger l’attitude vicieuse d’un

membre (environ 75 % des cas), occasionnant des gênes

esthétiques ou des défauts d’amplitude, d’améliorer

des soins d’hygiène ou de faciliter l’habillage dans 45 %

des cas, de réduire les douleurs dans environ 40 % des

cas, et de favoriser les tâches et les performances

motrices dans moins de 20 % des cas

(3, 4)

.

Les analyses objectives de ces troubles neuromoteurs

sont diffi ciles à réaliser en pratique clinique, liées à

l’intégration de données multicomposites, avec des

combinaisons et des pratiques variables. Une revue

de A. Yelnik et al.

(5)

a fi xé les éléments contributifs à

l’analyse clinique des patients pour fi xer les objectifs

de soins pour ces patients atteints de parésie spas-

tique. Le

tableau

synthétise les éléments cliniques

possiblement combinés chez des patients neurolésés

au niveau du système nerveux central (SNC).

L’objectif de cet article est de clarifi er les procédures de

détermination d’un traitement contre les hyperactivités

musculaires liées aux lésions du SNC, au regard des

connaissances de la littérature et de la fréquence des

objectifs fi xés par les thérapeutes.

Traiter le membre supérieur

avecuneatteintemotrice complète

Les traitements généraux per os de la spasticité n’ont

pas fait la preuve de leur effi cacité sur les retentisse-

ments focaux des troubles mais aussi en raison des

effets négatifs de ces thérapeutiques sur les capa-

cités plastiques du SNC (ex. : baclofène). Le groupe

Afssaps “Traitement médicamenteux de la spasticité”

a recommandé une approche thérapeutique focale ou

locorégionale de l’hyperactivité musculaire, quelle que

soit la pathologie initiale

(6)

.

Attitude vicieuse et gênante

du membre supérieur

L’effi cacité des traitements focaux de la spasticité sur

les mesures goniométriques a été démontrée

(7)

. Le

positionnement vicieux et gênant du membre supérieur

reste l’indication la plus fréquemment retenue dans les

études

(3)

, avec des améliorations objectives de l’aspect

esthétique, une meilleure attitude du membre pour les

capacités de marche/équilibration, des soulagements

de sensation d’oppression thoracique (par spasticité

▸

Il est nécessaire de bien défi nir les typologies des

hyperactivités musculaires d’origine spastique, de

savoir les reconnaître et les mesurer, de comprendre

leurs répercussions sur le mouvement et les per-

formances motrices du patient neurolésé. Il faut être

capable de choisir les bonnes thérapeutiques pour

chaque combinaison de défi ciences, de connaître

les bénéfi ces et les effets indésirables des différentes

options thérapeutiques. Il est indispensable d’être

capable de déterminer les objectifs de traitements

personnalisés de chaque patient avant de com-

mencer un traitement.

▸

It is necessary to clearly defi ne spastic muscle ove-

ractivities, to be able to recognize and measure

spastic paresis, understand their impact on the

movement, motor performance and participation

restriction. It is important to be able to choose the

right treatment for each combination of defi ciencies,

know the benefi ts, side effects of different treatment

options. It is essential to be able to identify targets

for personalized treatment, for each patient, before

starting treatment.

Mots-clés : Parésie spastique – Hyperactivité musculaire

– Traitement – Évaluation

Keywords: Spastic paresis – Muscle overactivity –

Treatment – Assessment

POINTS FORTS

HIGHLIGHTS

11

Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014

Actualités en Médecine Physique

et de Réadaptation

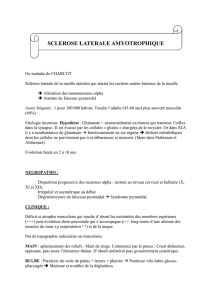

Tableau. Physiopathologie de la parésie spastique et évaluation clinique

(D’après YelnikAP et al.)[5]

. Ces évaluations sont réalisées au repos

et lors des mouvements actifs.

Physiopathologie de la parésie spastique Évaluation clinique

Parésie

Manque de commande quantitative delamotri-

cité volontaire par atteinte de la voie cortico-

spinale

Demander

unecommandevolontaire

d’ungroupemusculaire

Mesurer l’angle de l’arrêt

delacommande volontaire

d’ungroupe musculaire parétique

(contre les résistances passives

dutissu desoutien

etlesco-contractions= angle

volontaire de l’échelle de Tardieu)

Hypoextensibilité

destissus de soutien

etmodifi cations

despropriétés

contractiles dumuscle

L’immobilisation relative provoque un rac-

courcissement et une réduction d’extensibilité

destissus de soutien, ainsi qu’une maladapta-

tion des fi bres musculaires de type I en fi bres

de type II

Goniométrie articulaire

passive àvitesse très lente Mesurer l’angle passif

d’extensibilité maximale du tissu

desoutien et des élements

musculaires contractiles

(vitesseV1 de l’échelle de Tardieu=

anglepassif)

Typologies

des hyperactivités

musculaires

La lésion de la voie corticospinale et le dys-

fonctionnement des voies descendantes cen-

trales provoquent une hyperexcitabilité des

motoneurones périphériques et une perte du

contrôle central inhibiteur, d’où une excitabilité

musculaire facilitée

Description de l’attitude

segmentaire derepos,

aumouvement passif

etaumouvement actif

Spasticité

Augmentation du réflexe d’étirement mus-

culaire proportionnel à la vitesse de mobilisa-

tion passive

Angle d’arrêt, clonus

ougradedespasticité

àvitesse très rapide

demobilisation passive

(1) Angle auquel un arrêt

demobilisation ou un clonus

survient, et (2) letype de réaction

musculaire qui apparaît ou grade

despasticité (vitesse V3 del’échelle

deTardieu= angle spastique)

Dystonie spastique

Hyperactivité musculaire au repos sans facteur

déclenchant primaire: rotation interne, adduc-

tion de l’épaule, fl exion du coude et pronation

de l’avant-bras, fl exion du poignet etdes doigts

au membre supérieur, ou équinovarus et griffe

d’orteils du membre inférieur

Description de l’attitude

dessegments de membres

aurepos

Co-contractions

spastiques

Défaut d’inhibition réciproque ou mauvaise

sélection de la commande pendant une motri-

cité active volontaire (diminue l’amplitude

active dumouvement et la capacité à effec-

tuer des mouvements alternatifs rapides

chezlespatients avec une bonne récupération

de la commande volontaire)

Nombre de mouvements

alternatifs rapides

sur15secondes

Nombre de commandes volontaires

surune période de temps défi nie

(nombre de répétitions d’amplitudes

articulaires actives volontaires

complètes d’un segment

del’appareil locomoteur)

Autres types

d’hyperactivités

musculaires

Hyperactivités insensibles à l’étirement des

fibres: syncinésies ou réactions associées,

mouvements anormaux à distance du segment

recruté par la commande volontaire.

Un recrutement exagéré des fi bres musculaires

est fréquent en cas de douleurs, de baillements

oud’efforts de toux

Description des troubles

associés à distance

dusegment recruté

encommande volontaire

Facteurs de variation

destroubles spastiques

aurepos

(dépendant delavitesse

d’étirement des fi bres)

Moment de la journée, position des autres

segments incluant le rachis cervical, stress,

température extérieure, facteurs nociceptifs

L’examen clinique comparatif

doit être réalisé

danslesmêmes conditions

(assis, debout, couché,

horaire, sans facteurs

nociceptifs ou de stress)

12

Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014

Actualités en Médecine Physique

et de Réadaptation

DOSSIER

des muscles adducteurs, rotateurs internes, fl échis-

seurs), ou des diffi cultés de positionnement pendant

le sommeil. Il semble donc intéressant de rechercher

ces éléments à l’interrogatoire afi n de mieux défi nir

ces objectifs avec le patient.

Soins d’hygiène

Les autres diffi cultés exprimées par une personne

parétique du membre supérieur suite à une neuro lésion

centrale, ou par son aidant, concernent l’acces sibilité

de la main, de l’aisselle ou du coude, le coupage des

ongles, avec un bénéfi ce ressenti après traitement focal

de la spasticité

(3,7-9).

Dans la plupart des études,

aucune échelle d’évaluation spécifi que n’est utilisée ;

B.B.Bhakta et al.

(8)

suggèrent d’utiliser les échelles

CBRS

(Carer Burden Rating Scale)

ou PD

(Patient’s

Disability)

, comprenant plusieurs items sur les limi-

tations d’activités chez les patients avec un membre

supérieur non fonctionnel : habillage, lavage de la main,

coupage des ongles… La

Disability Assessment Scale

(DAS) a également été validée

(9)

.

Habillage

Les diffi cultés rencontrées pour enfi ler une manche

en raison des conséquences des hyperactivités mus-

culaires gênantes indiquent parfois un traitement

focal, avec une efficacité admise dans plusieurs

études

(3,7,8)

. Les échelles précédentes d’évalua-

tion ont été suggérées

(8)

.

Douleurs

La parésie spastique retentit sur l’appareil locomoteur

et peut être source de douleurs

(5)

, liées aux spasmes

ou provoquées par la mobilisation, avec une effi cacité

des traitements focaux variable selon les études

(3,9)

.

Cependant, il faudra toujours rechercher une épine

irritative sous-jacente. Les échelles d’évaluation sug-

gérées sont l’échelle visuelle analogique (EVA)

[3]

et

la DAS

(9)

.

Traiter le membre supérieur

avec un défi cit moteur incomplet

L’amélioration des capacités de préhension après

traitement focal de la spasticité reste contro-

versée

(10)

, car les diffi cultés de préhension chez

ces patients sont la conséquence de plusieurs fac-

teurs intriqués : défi cit moteur, troubles sensitifs,

praxiques, ostéoarticulaires… Parmi les critères

moteurs, M.Rousseaux et al.

(7)

suggèrent que les

patients avec une spasticité des muscles pronateurs,

fl échisseurs du carpe et des doigts, et une bonne

conservation de la motricité des muscles distaux

sont ceux ayant les plus grandes probabilités d’être

améliorés sur certaines tâches de préhension. Plu-

sieurs études ont retrouvé une amélioration sur

des tests de performances, sans satisfaction pour

le patient

(3,11)

. Cette insatisfaction peut résulter

d’une mauvaise défi nition des objectifs fi xés avec

le patient.

Les échelles d’évaluation les plus fréquemment

utilisées dans les études ont été la Fugl-Meyer

(3)

,

imposant une passation longue et pour laquelle les

résultats sont controversés, selon les études, avec

des bénéfi ces décrits dans environ 50 % des cas

(12)

pour l’échelle des 400 points

(13)

[score considéré

comme signifi catif pour une variation supérieure ou

égale à 10points], le

Box and Block test

et

Nine Hole

Peg test

(7)

, le

Frenchay Arm test

(11)

, l’ARAT

(14)

.

Des échelles d’indépendance aux activités de la vie

quotidienne (AVQ) plus globales comme la MIF ou

l’index de Barthel manquent de sensibilité

(7)

. Lors

de l’utilisation de ces échelles de mesure d’AVQ, il

n’y avait pas d’amélioration dans près de 80 % des

cas

(12)

. L’objectif fonctionnel n’est possible que dans

une minorité de cas(20 %). Pour fi nir, la satisfaction

subjective du patient a été le plus souvent évaluée dans

les études (pourcentage de satisfaction ou échelle de

type GAS)

[3, 4, 13]

.

Traiter le membre inférieur

Déambulation et marche

Les conséquences de la parésie spastique peuvent

entraver la fonction de déambulation : les muscles

les plus concernés sont le quadriceps, empêchant

la fl exion active du genou en phase oscillante, et le

triceps sural, responsable d’un équinovarus avec

impossibilité de poser le talon au sol, une accroche de

la pointe du pied et risque de chute en phase portante.

Cependant, les répartitions des défi ciences sont par-

ticulièrement individuelles, nécessitant des examens

systématiques. Les griffes d’orteils gênantes sont

aussi très fréquentes. Un grand nombre d’échelles

d’évaluation sont disponibles selon les symptômes

et les signes retrouvés à chaque examen clinique,

comme les mesures goniométriques, les échelles

d’intensité de l’hypertonie d’origine spastique, les

échelles de co-contraction des muscles agoniste/

antagoniste ou d’hyperactivités musculaires invo-

lontaires (dystonie, syncinésie). Les retentissements

de ces hyperactivités, parésies ou rétractions sur les

performances de marche sont mesurés globalement

par le test de 10mètres et le test de 6minutes

(15)

,

la

Functional Ambulation Classifi cation

(16)

, plus

rarement des instruments de mesure réservés à

la recherche ou aux évaluations complexes (pen-

dulum test, électromyographie dynamique, labora-

toire d’analyse du mouvement)

[16]

. L’effi cacité des

traitements, dans l’objectif d’améliorer les limitations

d’activités, est variable car elle dépend des com-

binaisons des défi ciences impliquées, contrastant

avec le ressenti du patient qui est le plus souvent

satisfait

(16)

.

13

Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014

Actualités en Médecine Physique

et de Réadaptation

Hygiène, nursing, douleur

Les soins d’hygiène, essentiellement du périnée et du

pli de l’aine, peuvent être rendus diffi ciles par l’impor-

tance de la spasticité des adducteurs. L’effi cacité d’un

traitement focal de la spasticité des adducteurs a été

testée, avec une amélioration positive pour les critères

d’évaluation suivants : EVA de la douleur, distance entre

les genoux, mesures goniométriques de l’abduction de

hanches, échelle d’hygiène sur 6points (pas de diffi -

cultés, impossible/nécessité de 2personnes)

[17,18]

.

Attitude vicieuse et gênante

du membre inférieur

Des hyperactivités musculaires, les troubles parétiques

ou les rétractions du membre inférieur peuvent entraîner

des attitudes vicieuses responsables d’une gêne fonc-

tionnelle et/ou de douleurs. Les plus fréquentes sont les

griffes d’orteils réductibles par hyperactivité musculaire

des longs fl échisseurs ou fl échisseurs intrinsèques,

avec des conséquences néfastes pour le chaussage et

la marche, l’extension de l’hallux permanent réductible

(dystonique) entraînant des douleurs et contribuant

au varus. Les hyperactivités musculaires diffuses des

membres inférieurs, chez les patients blessés médul-

laires ou atteints de sclérose en plaques, peuvent gêner

le positionnement en station assise, provoquer des dou-

leurs ou des complications cutanées. Le choix des trai-

tements se fait selon l’importance des composantes

d’hyperactivités musculaires (spastiques, dystoniques

ou syncinétiques, des phénomènes de co-contractions),

du caractère rétracté ou mixte des défi ciences, selon la

commande motrice résiduelle et le caractère unilatéral

ou bilatéral des troubles.

Discussion

Traiter une hyperactivité musculaire gênante impose

au préalable une évaluation clinique rigoureuse com-

prenant une évaluation de l’importance de la spasticité

habituelle, de la présence ou de l’absence des signes

associés (co-contraction, dystonie, parésie, rétrac-

tion), de leurs répartitions et de leurs retentissements

néfastes et bénéfi ques, tant sur le plan des structures

corporelles (mesures goniométriques par exemple) que

sur leurs effets sur les capacités. Ces troubles doivent

être examinés assis, debout, couché compte tenu de

la variabilité de ces phénomènes neurologiques cen-

traux. Les objectifs doivent être contractualisés clai-

rement avec le patient. Les cibles des traitements sont

spécifi ques, individualisées, mesurées, atteignables

et évaluables.

Les objectifs défi nis sont de natures différentes : amé-

liorer les fonctions passives et/ ou actives ou éviter les

hyperactivités musculaires associées, ce qui implique

de choisir des mesures d’évaluation selon l’examen

clinique individualisé. La faisabilité de ces mesures

ainsi que les évaluations doivent être simples en pra-

tique clinique. Cette démarche intellectuelle demande

du temps afi n de centrer au mieux les objectifs sur les

dysfonctions de l’individu et de répondre aux attentes

contractualisées avec le patient.

Défi ciences motrices et orthopédiques

Elles ont des mesures validées et décrites dans la

littérature, dont la faisabilité est admise en pratique

clinique : les mesures goniométriques, la mesure de

l’hypertonie par l’échelle d’Ashworth (critiquable du

fait de sa faible reproductibilité et de son imprécision),

ou l’échelle de Tardieu, mieux acceptée. L’importance

des spasmes peut être mesurée par l’échelle de Penn,

la commande musculaire par l’échelle du

Medical

Research Council

(MRC), sous réserve de la standar-

disation de la position corporelle du testing et d’une

faible hyperactivité musculaire, ou bien les mesures

instrumentées isocinétiques.

Attitudes vicieuses segmentaires des membres

Les troubles du positionnement segmentaire des

membres sont des doléances fréquentes des patients,

en raison de leurs répercussions esthétiques ou de

positionnement ou par un retentissement sur les capa-

cités et performances motrices (marche, équilibra-

tion). Les mesures goniométriques sont un bon refl et

de l’amélioration obtenue après traitement, avec une

effi cacité retrouvée dans la plupart des études. La per-

ception subjective d’une amélioration par le patient

est une variable souvent rapportée. L’échelle de type

DAS pour le membre supérieur est pratique et refl ète

le ressenti du patient

(7)

.

Soins d’hygiène, nursing, habillage

Les objectifs doivent également être établis en tenant

compte de ces gênes et de la perception subjective du

patient, mais également des aidants, les évaluations

pouvant être guidées par des échelles comme la GAS,

qui reste néanmoins critiquée en pratique clinique, ou

mentionnent plus spécifi quement certains actes ciblés

de la vie quotidienne (CBRS, PD). Le gain sur le confort

doit rester l’objectif essentiel chez les patients avec

une spasticité sévère.

Limitations d’activités

Elles sont rapidement mesurables pour certaines per-

formances (exemple test des 10mètres). Les échelles

d’indépendance aux activités de la vie quotidienne (MIF,

Barthel) fournissent des scores globaux qui manquent

de sensibilité, et présentent un effet plafond en cas de

bonnes capacités fonctionnelles avant traitement

(19)

.

•Tâches de préhension

Les analyses des déficiences et des éléments

d’approche ou de saisie des tâches de préhension sont

14

Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014

Actualités en Médecine Physique

et de Réadaptation

DOSSIER

importantes pour défi nir des objectifs de soins. Certains

auteurs soulignent l’intérêt d’une évaluation par des

épreuves de performances des prises bimanuelles

(13)

,

en plus de la main lésée d’appoint.

•Tâches de déplacement, déambulation

ettransferts

L’analyse clinique qualitative du schéma de marche

du patient est un élément fondamental pour évoquer

l’intérêt d’un traitement. Des mesures quantitatives

de performance sont complémentaires et utiles. Le

test des 10 mètres semble être le plus intéressant :

facile à réaliser, rapide et fi able, sa mesure est chif-

frée. Il apporte des éléments sur le risque de chute

ou le risque de dépendance, sur le niveau de perfor-

mance ou encore sur les modifi cations de l’utilité des

aides techniques sur terrain régulier avant et après

traitement

(20)

. L’efficacité des traitements de la

parésie spastique sur la vitesse de marche n’est pas

constante dans la littérature. Il apparaît qu’une vitesse

Références bibliographiques

1.

Bohannon RW, Smith MB. Interrater reliability of a modifi ed Ashworth scale of muscle spasticity. Phys Ther 1987;67(2):206-7.

2.

Tardieu G, Shentoub S, Delarue R. Research on a technic for measurement of spasticity. Rev Neurol (Paris);1954;91(2):143-4.

3.

Luauté J, Landrault E, Jacquin-Courtois S, Mertens P, Rode G, Boisson D. Treatment of focal upper limb spasticity with botulinum toxin after

stroke. Interest of an individual approach. Ann Readapt Med Phys 2004;47(8):555-62.

4.

Jost WH, Hefter H, Reissig A, Kollewe K, Wissel J. Effi cacy and safety of botulinum toxin type A (Dysport) for the treatment of post-stroke arm

spasticity: results of the German-Austrian open-label post-marketing surveillance prospective study. J Neurol Sci 2014;337(1-2):86-90.

5.

Yelnik AP, Simon O, Parratte B, Gracies JM. How to clinically assess and treat muscle overactivity in spastic paresis. J Rehabil Med 2010;42(9):801-7.

6.

Afssaps. Recommandations de bonne pratique. Traitements médicamenteux de la spasticité [cited 2010 July 7] Available from: http://www.ansm.

sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/9771c86bf98d7af854c30b202846ab35.pdf

7.

Rousseaux M, Kozlowski O, Froger J. Effi cacy of botulinum toxin A in upper limb function of hemiplegic patients. J Neurol 2002;249(1):76-84.

8.

Bhakta BB, Cozens JA, Chamberlain MA, Bamford JM. Impact of botulinum toxin type A on disability and carer burden due to arm spasticity after

stroke: a randomised double blind placebo controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;69(2):217-21.

9.

Brashear A, Gordon MF, Elovic E et al. Intramuscular injection of botulinum toxin for the treatment of wrist and fi nger spasticity after a stroke.

N Engl J Med 2002;347(6):395-400.

10.

Foley N, Pereira S, Salter K et al. Treatment with botulinum toxin improves upper-extremity function post stroke: a systematic review and meta-

analysis. Arch Phys Med Rehabil 2013;94(5):977-89.

11.

Sampaio C, Ferreira JJ, Pinto AA, Crespo M, Ferro JM, Castro-Caldas A. Botulinum toxin type A for the treatment of arm and hand spasticity in

stroke patients. Clin Rehabil 1997;11(1):3-7.

12.

Olvey EL, Armstrong EP, Grizzle AJ. Contemporary pharmacologic treatments for spasticity of the upper limb after stroke: a systematic review.

Clin Ther 2010;32(14):2282-303.

13.

Ferrapie AL, Vieillart A, Saint-Cast Y, Menei P, Richard I. [Botulinum toxin injections and hypertonic upper limbs. Which functional results?].

Ann Readapt Med Phys 2005;48(4):172-9.

14.

Yazdchi M, Ghasemi Z, Moshayedi H et al. Comparing the effi cacy of botulinum toxin with tizanidine in upper limb post stroke spasticity. Iran

JNeurol 2013;12(2):47-50.

15.

Hesse S, Krajnik J, Luecke D, Jahnke MT, Gregoric M, Mauritz KH. Ankle muscle activity before and after botulinum toxin therapy for lower limb

extensor spasticity in chronic hemiparetic patients. Stroke 1996;27(3):455-60.

16.

Béseler MR, Grao CM, Gil A, Martínez Lozano MD. Walking assessment with instrumented insoles in patients with lower limb spasticity after

botulinum toxin infi ltration. Neurologia 2012;27(9):519-30.

17.

Hyman N, Barnes M, Bhakta B et al. Botulinum toxin (Dysport) treatment of hip adductor spasticity in multiple sclerosis: a prospective, rando-

mised, double blind, placebo controlled, dose ranging study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;68(6):707-12.

18.

Opara J, Hordy´nska E, Swoboda A. Effectiveness of botulinum toxin A in the treatment of spasticity of the lower extremities in adults – prelimi-

nary report. Ortop Traumatol Rehabil 2007;9(3):277-85.

19.

Simpson DM, Alexander DN, O’Brien CF et al. Botulinum toxin type A in the treatment of upper extremity spasticity: a randomized, double-blind,

placebo-controlled trial. Neurology 1996;46(5):1306-10.

20.

Tilson JK, Sullivan KJ, Cen SY et al. Meaningful gait speed improvement during the fi rst 60 days poststroke: minimal clinically important diffe-

rence. Phys Ther 2010;90(2):196-208.

21.

Salbach NM, Mayo NE, Higgins J, Ahmed S, Finch LE, Richards CL. Responsiveness and predictability of gait speed and other disability measures

in acute stroke. Arch Phys Med Rehabil 2001;82(9):1204-12.

de marche<0,3 m/ s correspond plus à un objectif

d’équilibration, et celle≥0,3 m/ s, à l’amélioration de

la marche et de l’équilibration

(21)

.

Conclusion

Les indications d’un traitement contre les consé-

quences d’une parésie spastique doivent être indi-

vidualisées et mesurées, afi n de garantir au mieux

l’efficacité et le niveau de satisfaction du patient.

Outre la recherche de l’amélioration des défi ciences,

ils doivent prendre en compte les retentissements sur

les capacités et les performances motrices du patient.

Les échelles d’évaluation utilisées doivent mesurer

l’atteinte de l’objectif recherché pour chaque patient

traité, ce qui signifi e une personnalisation des mesures

utilisées. Le consentement, la contractualisation, les

mesures subjectives de la réalisation des objectifs par

le patient restent complémentaires et indispensables.

1

/

5

100%