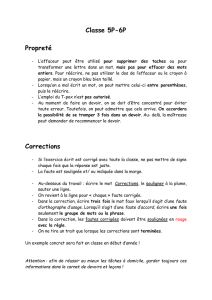

U C

CHRONIQUE DU DROIT

87

La Lettre du Pneumologue - Volume IV - no2 - mars-avril 2001

U

n petit résumé des épisodes précédents est néces-

saire. Nécessaire, car l’évolution, rapide, peut don-

ner l’impression d’une perte de cohérence.

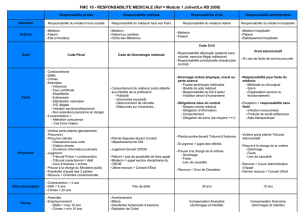

SANCTION OU INDEMNISATION ?

L’évolution ouverte au cours de l’année 1998 se traduit par une

distinction de plus en plus nette entre l’action pénale et l’action

indemnitaire, en responsabilité civile ou administrative selon que

le médecin exerce dans un cadre libéral ou comme praticien

hospitalier.

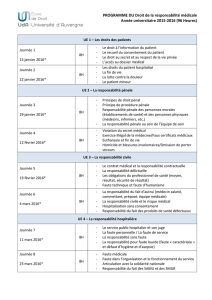

De la sanction pénale…

Le cadre de la responsabilité pénale a été redéfini par la loi du

10 juillet 2000. Les principaux apports de cette loi, de grande

importance, peuvent être ainsi synthétisés :

– l’absence de faute pénale n’interdit plus de reconnaître l’exis-

tence d’une faute civile : pour les mêmes faits, un tribunal peut

innocenter un médecin et condamner sa compagnie d’assurances

à indemniser la victime ;

– la faute pénale involontaire, clé de la responsabilité pénale

médicale, suppose une appréciation in concreto, le juge devant

tenir compte de la réalité des pouvoirs et des moyens dont le

médecin dispose ;

– lorsqu’il s’agit de la faute pénale involontaire indirecte, c’est-

à-dire de celle du médecin responsable de service, et d’une

manière générale de celle du décideur, la culpabilité ne peut être

retenue que s’il existe de réels critères de gravité de la faute.

Le message du législateur est clair : la responsabilité pénale doit

être réservée aux faits marquants, qui, peu ou prou, renvoient à la

notion morale de la faute, caractérisant le mauvais comportement

d’un médecin. L’objectif est double : le médecin doit pouvoir assu-

mer ses responsabilités sans crainte excessive d’un recours pénal,

et la victime doit pouvoir être indemnisée même si le fait médi-

cal en cause ne réunit pas les critères de la faute pénale.

… à l’indemnisation

Le débat glisse ainsi du procès pénal au procès civil. C’est le juge,

dans le cadre des procédures en indemnisation, qui a défini les

règles nouvelles.

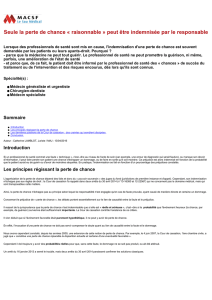

La jurisprudence récente a donné la direction dans trois cas :

– l’information préalable : le médecin doit informer de tout risque

grave même s’il est exceptionnel, hormis le cas d’urgence ou

le refus du malade d’être informé. L’indemnisation ne sera

acquise qu’au titre de la perte de chances, si du fait de ce défaut

d’information, le malade a été privé d’une véritable option et si

les soins ont été dommageables (Cour de cassation 1re Ch. civ.,

20 juin 2000, 10 juillet 2000) ;

– les infections nosocomiales : l’établissement et le médecin sont

tenus d’une obligation de sécurité de résultat, dont ils ne peuvent

se défaire que par la preuve d’un fait extérieur (Cour de cassa-

tion 1re Ch. civ., 19 juin 1999) ;

– l’obligation de moyens : en pratique courante, le médecin est tenu

par une obligation de moyens, c’est-à-dire celle de donner des soins

consciencieux et attentifs conformes aux données acquises de la

science. Des juridictions avaient tenté de faire évoluer la notion, dans

un sens plus rigoureux, en visant les données actuelles de la science.

La Cour de cassation a mis fin à ces tentatives en réaffirmant la notion

de données acquises (Cour de cassation 1re Ch. civ., 6 juin 2000).

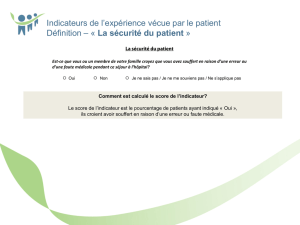

LA FAUTE VIRTUELLE

Par deux arrêts du 23 juin 2000 et un troisième du 18 juillet 2000,

la Cour de cassation a adopté une notion nouvelle, qui s’avérera

de très grande importance pratique, à savoir un régime de pré-

somption de responsabilité. Pour la Cour de cassation, l’existence

d’un dommage permet de présumer l’existence d’une faute ; le

médecin doit alors prouver qu’il n’a pas commis de faute. Si cette

preuve contraire n’est pas rapportée, le médecin est condamné

par la seule démonstration de la survenue du dommage.

Cette jurisprudence nouvelle est un pas important envers les vic-

times. Elle cherche à sauvegarder l’équilibre. La situation de la vic-

time est confortée, mais le médecin n’est pas condamné d’avance :

La faute médicale virtuelle

●

G. Devers*

* Avocat au barreau de Lyon, chargé d’enseignement à l’université de Lyon-III.

Le droit de la responsabilité médicale évolue à grande vitesse, et, reconnaissons-le, un peu dans le désordre. Il faut dire que c’est

essentiellement le juge, et non la loi, qui, par touches successives, définit le cours nouveau. Création de l’an 2000 : la faute vir-

tuelle ! Désormais le dommage peut faire présumer la faute et le médecin être condamné même si la faute n’a pas été prouvée.

Un examen attentif s’impose...

il peut se défendre en prouvant la qualité de son intervention.

Les juridictions sont souvent confrontées à des situations limites,

caractérisées par l’existence d’un dommage qui justifierait

l’indemnisation de la victime, mais dont le dossier ne laisse pas

apparaître les éléments permettant de qualifier une faute médi-

cale. Et, en l’absence de faute, pas d’indemnisation : le droit sanc-

tionne la faute mais laisse la place à l’erreur et à l’aléa. L’annonce

d’une loi qui prendrait en charge les conséquences de l’aléa pou-

vait encourager à patienter, mais le report perpétuel de cette loi a

conduit les juges à faire un pas.

Ainsi, avec ces arrêts du 23 juin 2000, a été adoptée la notion de

faute virtuelle, notion que connaissait la théorie générale du droit.

Le tableau actuel de la responsabilité civile peut s’apprécier à tra-

vers trois propositions.

1. Le refus d’une obligation générale de résultat

Les juridictions civiles refusent de mettre à la charge du médecin

une obligation de résultat, qui permettrait d’engager la responsa-

bilité dès que le résultat ne serait pas atteint. La ligne est inchan-

gée depuis l’arrêt Mercier de 1936 : le médecin doit tout mettre

en œuvre pour tendre au meilleur résultat possible, mais ne peut

être sanctionné du seul fait que le résultat n’a pas été atteint. Le

médecin est tenu de mettre en œuvre des soins consciencieux,

attentifs et conformes aux données acquises de la science.

La cour d’appel de Paris avait depuis plusieurs années tenté de faire

reconnaître l’existence d’une telle obligation de sécurité de résul-

tat. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 janvier 1999 vient

d’être censuré par la Cour de cassation le 23 mai 2000, ce qui devrait

mettre fin à ces tentatives minoritaires de juridiction du fond.

2. Quelques systèmes très limités d’obligation de sécurité

de résultat

Le régime de l’obligation de sécurité de résultat a été admis à

titre exceptionnel, au regard de situations bien déterminées, qui

se caractérisent par l’impossibilité dans laquelle se trouve le

patient d’établir la réalité d’une faute. Le principal domaine est

celui des infections nosocomiales, déjà évoqué, la Cour de cas-

sation, par les arrêts du 29 juin 1999, rejoignant le Conseil d’État,

qui avait ouvert la voie par l’arrêt Cohen du 9 décembre 1988.

Les juridictions administratives ont également adopté, dans des

conditions très restrictives, un régime d’indemnisation sans faute

dans l’hypothèse de dommages conséquents liés à l’usage de pro-

cédés nouveaux. La formule jurisprudentielle souligne le carac-

tère très limitatif de ce régime.

3. La faute virtuelle, ou la présomption de faute

La Cour de cassation, refusant le régime général de l’obligation

de sécurité de résultat, a préféré une voie intermédiaire, favorable

aux victimes, contraignante pour les médecins et leurs assureurs,

celle de la faute virtuelle.

C’est un classique du droit de la responsabilité, identifié par

l’adage res ipsa loquitur, qui intègre ainsi le domaine de la res-

ponsabilité médicale. Lorsque le traitement ou l’intervention pro-

voque un résultat dommageable qui n’est pas inhérent à ce trai-

tement ou à ce résultat, le constat de la survenance du dommage

établit la faute médicale : la victime n’a plus à prouver la faute.

Celle-ci se déduit du dommage non inhérent au traitement et à la

technique, mais le médecin n’est pas “condamné d’avance”. En

effet, il peut prouver qu’il n’a pas commis de faute. La notion de

faute virtuelle institue une présomption simple, qui consiste en

un renversement de la charge de la preuve. Il ne s’agit pas d’une

obligation de sécurité de résultat :

– si la victime prouve l’existence d’un dommage non inhérent

au traitement ou à l’intervention, la faute médicale est présumée ;

– le médecin peut alors démontrer que son geste ou sa prescrip-

tion n’ont pas été fautifs. Et s’il prouve sa bonne pratique, sa res-

ponsabilité est écartée.

PREMIÈRES DÉCISIONS

La Cour de cassation a rendu trois décisions qui illustrent cette

notion de faute virtuelle.

●

À l’occasion de l’extraction d’une dent de sagesse, un médecin-

stomatologue cause un traumatisme du nerf sublingual. L’expertise

ne permet pas de déterminer la réalité d’un fait fautif. La responsa-

bilité doit cependant être retenue “dès lors que la réalisation de

l’extraction n’impliquait pas l’atteinte du nerf sublingual et qu’il

n’était pas établi que le trajet de ce nerf présentait une anomalie

rendant son atteinte inévitable”. (Aff. no98-20440 du 23 juin 2000).

●

Un médecin pratiquant une ligamentoplastie du ligament croisé

antéro-externe du genou droit sectionne l’artère poplitée moyenne

de sa patiente. La cour d’appel écarte la responsabilité du médecin,

la preuve d’une faute n’étant pas rapportée, le dommage étant pré-

senté comme une complication exceptionnelle. La Cour de cassa-

tion estime au contraire que “la réalisation de la ligamentoplastie

n’impliquait pas le sectionnement de l’artère poplitée de sorte que

la cour d’appel ne pouvait exclure la faute du chirurgien sans rele-

ver que cette artère présentait une anomalie rendant son atteinte

inévitable”. (Aff. no98-19869 du 23 juin 2000).

●

À l’occasion de l’exérèse de la glande sous-maxillaire droite, un

praticien atteint le nerf grand hypoglosse et le nerf lingual, géné-

rant chez la patiente une paralysie du premier et d’importantes

névralgies avec troubles de l’élocution et de la déglutition. L’exper-

tise n’établit aucune faute de maladresse ou de négligence. Pour

autant, “dès lors que la réalisation de l’exérèse n’impliquait pas

l’atteinte du nerf hypoglosse et du nerf lingual, et qu’il n’est pas

établi que les trajets de ces nerfs auraient présenté une anomalie

rendant leur atteinte inévitable”, la Cour estime que les praticiens

ont commis une faute (Aff. no98-22032 du 18 juillet 2000).

Un principe nouveau est posé. On suivra avec intérêt l’évolution

du contentieux qui, seule déterminera la portée exacte de ce nou-

veau principe jurisprudentiel. Il n’en reste pas moins que la dicho-

tomie entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile

s’impose chaque jour davantage. Le tableau est plutôt rassurant

pour le médecin qui voit s’éloigner le risque redoutable de

la sanction pénale. Pour autant, l’ouverture des voies d’indem-

nisation n’est pas sans conséquences pratiques, et pèse très direc-

tement sur le montant des primes d’assurance. Le médecin a

appris à soigner le dialogue avec le patient ; il devra de plus en

plus se préoccuper également de la qualité du dialogue avec son

assureur...

■

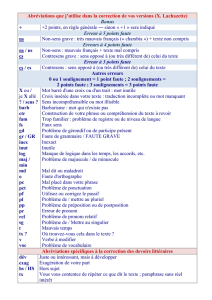

CHRONIQUE DU DROIT

88

La Lettre du Pneumologue - Volume IV - no2 - mars-avril 2001

1

/

2

100%