Troubles urinaires et syndromes extrapyramidaux S

La Lettre du Neurologue - n° 6 - vol. II - décembre 1998 311

SÉRIE URODYNAMIQUE

es troubles de la miction dans la maladie de Parkinson

idiopathique (MPI) et les autres syndromes extrapyra-

midaux entraînent souvent, après quelques années

d’évolution, une gêne importante dans la vie quotidienne des

patients. Cette gêne s’accroît à mesure que les possibilités

motrices s’altèrent. En fin d’évolution, les problèmes devien-

nent la plupart du temps très gênants pour le patient et son

entourage, car ils aggravent la perte d’autonomie et occasion-

nent un retentissement psychologique notable. Par ailleurs, ils

s’intègrent dans un ensemble de troubles perturbant le confort et

la vie sociale, et doivent donc être envisagés globalement et non

simplement dans le cadre de la maladie neurologique.

Nous aborderons notamment au cours de cette mise au point

quelques sujets particuliers : la gravité des troubles vésico-

sphinctériens des syndromes extrapyramidaux avec dysautono-

mie, le rapport des troubles vésico-sphinctériens avec les fluc-

tuations motrices de la maladie de Parkinson, leur différencia-

tion vis-à-vis des troubles vésico-sphinctériens constatés chez

les sujets âgés, au regard des troubles qu’ils peuvent présenter

en rapport avec des pathologies fonctionnelles ou organiques,

et, enfin, les modalités thérapeutiques ainsi que l’effet des trai-

tements antiparkinsoniens sur le fonctionnement vésical.

CLINIQUE

Si dans certains cas les troubles de la miction peuvent apparaître

au début de l’évolution d’une maladie de Parkinson, la survenue

très précoce de troubles invalidants de la miction se présente

d’emblée comme un argument pour une atrophie multisystéma-

tisée (AMS), où la dysautonomie peut précéder l’apparition des

signes moteurs ou, en tous cas, les suivre au cours des deux pre-

mières années d’évolution (1, 2).

Dans la maladie de Parkinson idiopathique (MPI), les mictions

impérieuses avec pollakiurie sont les plus fréquemment consta-

tées (3). Elles sont parfois associées à une dysurie légère qui

peut, exceptionnellement, être isolée, laquelle s’accompagne

rarement de rétention urinaire en dehors d’une pathologie inter-

currente. L’incontinence urinaire par mictions impérieuses sur-

vient souvent plus tardivement dans l’évolution de la maladie.

Chez la femme, une incontinence urinaire d’effort peut égale-

ment être constatée, sans être forcément consécutive à la mala-

die elle-même mais plutôt aux désordres de la statique périnéa-

le secondaires à l’accouchement.

Dans les syndromes extrapyramidaux avec dysautonomie, tels

le syndrome de Shy-Drager (SSD), l’atrophie olivo-ponto-céré-

belleuse (AOPC), la dégénérescence striatonigrique (DSN), les

symptômes comportent beaucoup plus fréquemment une dys-

urie qui peut être associée à une rétention chronique génératrice

d’incontinence par regorgement. Cette dysurie s’associe aussi à

des mictions impérieuses et à une pollakiurie. Dans toutes ces

Troubles urinaires et syndromes extrapyramidaux

●

B. Aranda*

* 10, rue de la Montagne, Courbevoie.

Service de médecine physique et rééducation, hôpital de Gonesse.

L

■ Dans la maladie de Parkinson idiopathique, les patients

souffrent essentiellement de mictions impérieuses, de pol-

lakiurie et souvent d’incontinence en fin d’évolution.

■ Dans les autres syndromes extrapyramidaux, les troubles

urinaires sont précoces et se présentent plus souvent

comme un trouble de l’évacuation vésicale.

■ La gêne fonctionnelle peut devenir considérable quand

la maladie s’aggrave, et a pour effet de réduire l’indépen-

dance des patients.

■ L’hyperactivité vésicale et les symptômes qui en décou-

lent sont directement dus à la carence en dopamine nigro-

striée.

■ En conséquence, la L-dopa et les agonistes dopaminer-

giques améliorent les mictions impérieuses et la pollakiurie

dues à l’hyperactivité vésicale.

■ L’hypoactivité vésicale semble être secondaire à un fac-

teur pathogène neurogène périphérique. Dans l’AMS, elle

s’intègre à la dysautonomie (atteinte du noyau d’Onuf).

Dans la MPI, elle pourrait être la conséquence d’une neu-

ropathie périphérique indépendante.

■ Le traitement des troubles urinaires des syndromes

extrapyramidaux est difficile et doit faire intervenir une

prise en charge globale orientée vers le confort du malade

et de son entourage.

POINTS FORTS

POINTS FORTS

La Lettre du Neurologue - n° 6 - vol. II - décembre 1998

312

SÉRIE URODYNAMIQUE

situations, on peut observer une fluctuation des signes urinaires

et, en particulier, de l’impériosité, parallèlement aux fluctua-

tions motrices. Enfin, polyurie et pollakiurie nocturnes, signes

d’autant plus fréquents que le sujet est âgé, peuvent majorer le

handicap fonctionnel, quand le conjoint est obligé d’aider à uri-

ner à plusieurs reprises un parkinsonien ne pouvant se

débrouiller seul en raison d’une akinésie nocturne.

EXAMEN URODYNAMIQUE

Les explorations nécessaires s’appuient essentiellement sur les

examens urodynamiques. Une hyperréflexie du détrusor est le

plus fréquemment rencontrée dans la maladie de Parkinson idio-

pathique (3, 4). On peut observer également, mais plus rare-

ment, un détrusor normal ou hypoactif (capacité normale ou

augmentée, sans contraction vésicale), un trouble de la sensa-

tion du besoin d’uriner. Dans les atrophies multisystématisées,

les vessies hypoactives sont beaucoup plus fréquentes, et on

observe parfois des vessies mixtes à la fois hypo- et hyperré-

flexives (1). Les pressions urétrales sont, en moyenne, légère-

ment plus basses chez les patients atteints d’atrophie multisys-

tématisée que chez les patients parkinsoniens. Les examens uro-

dynamiques devront être complétés, si nécessaire, par une écho-

graphie vésico-rénale et prostatique, éventuellement par une

urographie intraveineuse pour dépister une pathologie méca-

nique intriquée au dysfonctionnement neurologique.

ÉLECTROPHYSIOLOGIE

Certains auteurs rapportent un aspect de dénervation et de réin-

nervation du sphincter urétral et du sphincter anal, attribué à

l’atteinte des neurones moteurs du noyau d’Onuf, qui semble

plus fréquent chez les patients atteints d’atrophie multisystéma-

tisée que chez les patients parkinsoniens (1, 4). Ils en font un

moyen de différencier la MPI des autres syndromes extrapyra-

midaux au début de la maladie. Toutefois, une atteinte neurogè-

ne périphérique des membres inférieurs et du périnée est assez

fréquente chez des patients atteints de MPI (communication

personnelle, congrès SIFUD, Annecy 1997), cette atteinte pou-

vant avoir un rôle dans l’hypoactivité vésicale. L’étude électro-

physiologique du périnée devrait donc être étendue systémati-

quement aux membres inférieurs, et mérite d’être effectuée plus

fréquemment dans le bilan des troubles vésico-sphinctériens des

parkinsoniens.

INTERPRÉTATION DE L’HYPERACTIVITÉ VÉSICALE

L’hyperactivité vésicale est directement liée à la carence en

dopamine nigrostriée responsable des symptômes de la maladie.

Les arguments pour lier ces deux phénomènes sont nombreux

chez l’animal et chez l’homme : stimulations stéréotaxiques et

enregistrement des contractions vésicales chez l’animal (5),

effet du MPTP (1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine)

chez les marmousets, qui entraîne une perte sélective des neu-

rones dopaminergiques et une hyperactivité vésicale (6), et,

enfin et surtout, effet de l’apomorphine, agoniste dopaminer-

gique, qui diminue l’hyperactivité vésicale cliniquement et de

façon expérimentale, quand elle est injectée avant et après réa-

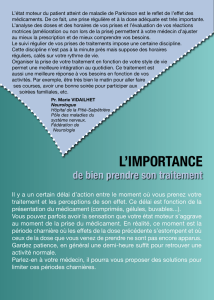

lisation d’une cystomanométrie (figure 1) (7).

L’identification récente chez l’homme, dans la paroi vésicale, de

récepteurs dopaminergiques D1 et D2 éclaire d’un jour nouveau

cette interprétation, mais il ne s’agit, pour l’instant, que d’une

étude anatomique par autoradiographie, qui ne précise pas le

rôle de ces récepteurs sur la fonction vésicale (8). Un autre argu-

ment plaidant en faveur de la relation directe entre la carence en

dopamine nigrostriée et l’hyperactivité vésicale est la survenue

de mictions impérieuses, avec éventuellement incontinence, lors

des phases OFF chez les patients fluctuants. Ces mictions impé-

Figure 1. Test urodynamique à l’apomorphine (0,3 ml en sous-cutané)

chez un patient parkinsonien sevré de L-dopa.

La capacité vésicale passe de 88 ml à 329 ml vingt minutes après l’in-

jection et la première sensation de besoin passe de 42 ml à 131 ml ; le

résidu post-mictionnel absent avant l’injection d’apomorphine devient

ensuite important.

Avant injection

20 min après injection

La Lettre du Neurologue - n° 6 - vol. II - décembre 1998 313

rieuses s’accompagnent souvent de dysurie, certains patients

restant parfois un temps prolongé à essayer d’uriner sans résul-

tat, la miction ne devenant possible qu’avec le déblocage spon-

tané ou provoqué par l’apomorphine. L’effet favorable de l’apo-

morphine sur l’hyperactivité vésicale des parkinsoniens, alors

qu’elle n’a pas d’effet sur les vessies hypoactives, apporte un

argument supplémentaire pour présumer que la carence en

dopamine n’est pas la seule cause des troubles urinaires de la

MPI.

Les phénomènes moteurs paroxystiques s’associent parfois à

des sensations très gênantes de ténesme ano-rectal douloureux,

qui peuvent être traitées par la toxine botulinique mais avec des

résultats inconstants. Il s’agit alors de patients évolués, porteurs

de complications multiples notamment motrices, difficiles à

traiter. Il faut remarquer que la toxine botulinique, qui est utili-

sée chez les paraplégiques, n’a pas a priori d’indication dans la

dysurie rencontrée lors de symptômes extrapyramidaux,

puisque celle-ci n’est pas liée à une dyssynergie vésico-sphinc-

térienne striée.

R. Gray et coll. (9) ont comparé les données urodynamiques de

sujets âgés indemnes de maladie neurologique, de sujets atteints

de la maladie de Parkinson, de sujets souffrant d’une maladie

cérébro-vasculaire et de sujets déments. Ils ont constaté que la

capacité vésicale était réduite chez les parkinsoniens hommes et

femmes par comparaison à celle des patients indemnes de mala-

die neurologique, mais que la contractilité du détrusor était

similaire dans les deux populations. L’étude des populations

atteintes de maladie cérébro-vasculaire ou de démence ne mon-

trait pas d’anomalie spécifique. R. Gray et coll. en ont conclu

que les troubles du fonctionnement urinaire dans la maladie de

Parkinson pourraient ne pas être directement liés à la maladie

mais simplement à l’âge.

Il est probable que la vérité se situe dans un terme médian avec,

d’une part, une hyperactivité vésicale en rapport avec les lésions

encéphaliques dans la maladie de Parkinson, et, d’autre part, des

troubles liés à l’âge avec la possibilité d’une hypoactivité secon-

daire à une neuropathie périphérique, ainsi qu’à une diminution de

la contractilité du détrusor, qui peut réduire l’efficacité vésicale et

entraîner ainsi une vidange incomplète, à l’origine d’une inconti-

nence, comme cela a été démontré par Resnick et Yalla (10).

THÉRAPEUTIQUE

La prise en charge des troubles urinaires dans la maladie de

Parkinson et les syndromes extrapyramidaux est difficile. Au

début, de simples mictions impérieuses peuvent être acceptées,

si tant est qu’elles n’entraînent pas de gêne, ce d’autant que l’on

connaît l’effet favorable de la L-dopa et des agonistes dopami-

nergiques sur l’hyperactivité du détrusor (7). Ces symptômes

peuvent, en effet, complètement disparaître lors de la mise en

route ou du renforcement du traitement.

Parmi les agonistes dopaminergiques, le piribédil, utilisable par

voie intraveineuse en test urodynamique (données personnelles

non publiées), est efficace sur les vessies hyperactives (figure

2), et peut, assez facilement, être utilisé per os, mais les autres

agonistes dopaminergiques sont également actifs. Les anticholi-

nergiques, telle l’oxybutinine, sont efficaces dans l’hyperactivi-

té mais ont des effets secondaires qui limiteront leur utilisation

en raison de la constipation fréquente des parkinsoniens et de

leur propension à entraîner des troubles des fonctions cognitives

chez les sujets les plus âgés (hallucinations, troubles du com-

portement, confusion). La desmopressine (Minirin®), en sur-

veillant l’apparition d’une éventuelle hyponatrémie, peut être

très utile pour réduire ou supprimer la pollakiurie nocturne. De

même, l’utilisation des formes de dopa à libération prolongée,

en prise vespérale, peut parfois être efficace sur la pollakiurie

nocturne, et aider, au moins, à préserver l’indépendance noctur-

ne des patients pour accomplir leurs besoins.

Figure 2. Test au piribédil (3 mg en intraveineux) chez un patient par-

kinsonien sevré de L-dopa.

La capacité vésicale passe de 215 ml à 259 ml vingt-six minutes après

l’injection et la première sensation de besoin passe de 68 ml à 113 ml

avec un léger accroissement du résidu post-mictionnel.

Avant injection

26 min après injection

La Lettre du Neurologue - n° 6 - vol. II - décembre 1998

314

SÉRIE URODYNAMIQUE

En cas de vessie hypoactive avec ou sans dysurie, le traitement

est délicat, car les médicaments pouvant renforcer la contraction

du détrusor sont difficiles à utiliser dans la maladie de Parkinson.

Le betanechol chloride (Urecholine®-ATU) est, en principe,

contre-indiqué, car il risque d’augmenter le tremblement ; de

plus les anticholinestérasiques sont rarement efficaces. C’est

dans le traitement d’un éventuel obstacle prostatique (médicale-

ment par alpha-bloquants ou chirurgicalement) que la prise en

charge de la dysurie est la plus efficace chez l’homme, alors que

chez la femme il n’y a guère de solution thérapeutique une fois

éliminée une sténose de l’urètre. Il faut également souligner la

difficulté de la réalisation des autosondages chez ces patients

âgés ayant une motricité réduite. Les hétérosondages par le

conjoint sont également difficiles à mettre en œuvre.

En ce qui concerne les autres syndromes extrapyramidaux, il

n’y a pas de spécificité thérapeutique. La rétention urinaire y est

toutefois plus fréquente, et il faut parfois se résoudre à la mise

en place d’une sonde à demeure qui, si elle a des inconvénients,

présente néammoins l’avantage de la simplicité. Le port d’étuis

péniens en permanence, ou seulement la nuit, peut aussi être

conseillé, à condition que l’on ait acquis la certitude d’une

vidange vésicale complète. Il faut toutefois souligner le peu de

complications urologiques rencontrées au cours de l’évolution

de la maladie de Parkinson et des syndromes extrapyramidaux.

La survenue d’infections urinaires récidivantes, en cas d’hypo-

activité vésicale avec vidange incomplète, nécessite une prise en

charge spécialisée avec contrôle soigneux du transit intestinal et

de la flore intestinale, ainsi que la mise en place d’une antibio-

thérapie adaptée initialement sur l’antibiogramme urinaire, puis

poursuivie de façon discontinue, en essayant d’améliorer le rési-

du post-mictionnel. ■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Stocchi F., Carbone A., Inghilleri M. et coll. Urodynamic and neurophysiolo-

gical evaluation in Parkinson’s disease and multiple system atrophy. J Neurol

Neurosurg Psychiatry 1997 ; 62 : 507-11.

2. Bonnet A.M., Pichon J., Vidailhet M. et coll. Urinary disturbances in striato-

nigral degeneration and Parkinson’s disease. Clinical and urodynamic aspects.

Mov Disord 1997 ; 12, 4 : 509-13.

3. Aranda B. Les troubles vésico-sphinctériens de la maladie de Parkinson. Rev

Neurol (Paris) 1993 ; 149 : 476-80.

4. Eardley I., Quinn N.P., Fowler C.J. et coll. The value of urethral sphincter elec-

tromyography in the differential diagnosis of parkinsonism.

Brit J Urol 1989 ;

64 : 360-2.

5. Yoshimura N., Sasa M., Yoshida O., Takaori S. Dopamine D1 receptor-media-

ted inhibition of micturition reflex by central dopamine from the substantia nigra.

Neurol Urodyn 1992 ; 11 : 535-45.

6. Albanese A., Jenner P., Marsden C.D., Stephenson J.D. Bladder hyperreflexia

induced in marmosets by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine. Neurosci

Letters 1988 ; 87 : 46-50.

7. Aranda B., Cramer P. Effects of apomorphine and L-dopa on the parkinsonian

bladder. Neurol Urodyn 1993 ; 12 : 203-9.

8. Escaf S., Cavallotti C., Ricci A. et coll. Dopamine D1 and D2 receptors in

human ureter and urinary bladder : a radioligand binding and autoradiographic

study. Brit J Urol 1994 ; 73 : 473-9.

9. Gray R., Stern G., Malone-Lee J. Lower urinary tract dysfunction in

Parkinson’s disease : changes relate to age and not disease. Age and ageing.

1995 ; 24 : 499-50.

10. Resnick N.M., Yalla S.V. Detrusor hyperactivity with impaired contractile

function. JAMA 1987 ; 257 : 3076-81.

1

/

4

100%