L Prise en charge de la constipation : des recommandations ?

322 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 6 - juin 2009

SOINS DE SUPPORT

EN ONCOLOGIE

Prise en charge

de la constipation :

des recommandations ?

F. Scotté*, A. Morel*, S. Marsan*, C. Vulser**, H. Jaulmes***, S. Oudard*

* Service d’oncologie médicale,

hôpital européen Georges-Pompidou,

Paris.

** Unité d’évaluation et de traite-

ment de la douleur, hôpital européen

Georges-Pompidou, Paris.

*** Équipe mobile de soins palliatifs,

hôpital européen Georges-Pompidou,

Paris.

L

a prise en charge de la constipation est un

problème quotidien en cancérologie, tant du

fait des traitements administrés aux patients

que de l’évolution de l’état général de ces derniers.

Sa prévalence en phase palliative de cancer varie de

23 à 65 % selon les études et représente le troisième

sujet de plainte des patients, après la douleur et

l’anorexie (1, 2). Elle met parfois en jeu le pronostic

vital et s’accompagne de douleurs, de complications

et d’inconforts incompatibles avec une qualité opti-

male de prise en charge.

L’impact économique de la constipation est loin

d’être négligeable, évalué à 2 253 dollars par patient

hospitalisé aux États-Unis (coût infirmier et médica-

ments), et comme l’ont également montré plusieurs

études britanniques (3). Une première enquête a

rapporté que 80 % des infirmières passent plus d’une

demi-journée par semaine à traiter la constipation de

leurs patients (4). Une deuxième enquête signale que

5,5 % des appels auprès d’un service de soins infir-

miers de garde ont trait à des problèmes de transit

ralenti (5). La prise en charge de ce symptôme est

souvent effectuée en fonction de l’expérience des

équipes et des moyens à disposition. Des recomman-

dations sur la gestion de la constipation des patients

en phase palliative ont été récemment publiées (6).

En raison de la pauvreté de la littérature dans ce

domaine, ces propositions de prise en charge sont

essentiellement issues d’accords de professionnels

soignants, paneuropéens, médecins et infirmières,

rassemblés au sein d’un groupe de travail sur le thème

de la constipation, en fonction de leur expérience

clinique. Bien que le référentiel proposé résulte d’un

accord d’experts, ce groupe a mené son travail guidé

par des échelles de qualité de vie validées (National

Service Framework for Long Term Conditions, Oxford

Quality Scale et Rinck Scale) [7-9].

La rédaction de ces recommandations a d’abord

consisté en une revue systématique de la littéra-

ture, comportant une analyse des articles indexés

dans PubMed entre 2001 et 2006 et de ceux de la

Cochrane Library. Seuls 4 essais randomisés versus

contrôle ont été mis en évidence par le groupe de

relecture, ce qui montre la nécessité de conduire

des études dans le domaine de la constipation en

phase palliative, dont la gestion repose aujourd’hui

sur des recueils d’expérience disparates.

La constipation est classiquement caractérisée par un

nombre de défécations inférieur à 3 par semaine (10).

En phase palliative, le retentissement de ce symp-

tôme sur la qualité de vie du patient est mis en

avant ; la constipation a ainsi été définie, dans le

cadre des recommandations, selon deux aspects : le

ralentissement du transit, défini selon la fréquence et

les caractéristiques de la défécation, et la perception

que le patient en a (6).

Les facteurs de risque de survenue de constipation

sont multiples au cours d’une maladie cancéreuse,

avec en premier lieu les traitements antalgiques

utilisés, le plus souvent des opioïdes (tableau I). La

prévalence de la douleur, et donc de ses traitements

en phase palliative, fait que 90 % des patients sous

opioïdes sont constipés (11, 12).

Le diagnostic de constipation et son évaluation se

fondent d’abord sur l’interrogatoire du patient ou

des soignants (qui surveillent le transit). Il convient

d’écouter et d’entendre les plaintes du malade. Un

examen rectal est recommandé en cas d’absence

complète d’évacuation rectale depuis plus de 3 jours,

afin d’éliminer un fécalome. Un syndrome occlusif

conduira éventuellement à des examens complé-

mentaires tels qu’un abdomen sans préparation,

voire un scanner, afin d’opter pour une éventuelle

indication chirurgicale. Une liste de questions à

poser au patient est proposée dans le cadre de ces

recommandations :

Quelles sont la fréquence et la consistance des ➤

mouvements digestifs ?

Y a-t-il modification du transit ? ➤

La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 6 - juin 2009 | 323

SOINS DE SUPPORT

EN ONCOLOGIE

De l’inconfort et de la douleur sont-ils ressentis

➤

(au moment de l’évacuation) ?

Y a-t-il sensation d’évacuation complète ? ➤

Quelle est l’importance des mouvements intes-

➤

tinaux pour le patient (anxiété) ?

Des facteurs environnementaux rendent-ils la

➤

défécation difficile (perte d’intimité, etc.) ?

Prévention de la constipation

Le traitement préventif de la constipation consiste

tout d’abord en une surveillance régulière et rigou-

reuse du transit et des facteurs de risque. On tentera

de faire en sorte que l’intimité et l’autonomie du

patient soient optimales afin qu’il ne soit pas gêné

lors des évacuations. On anticipera tout effet indési-

rable iatrogène par la prescription prophylactique de

laxatifs. On pourra également proposer aux patients

des massages abdominaux. La prévention repose

essentiellement sur deux thèmes : les apports en

liquides et en fibres et l’exercice physique.

L’apport de liquide recommandé pour maintenir un

transit correct est évalué à 2 litres par 24 heures,

et l’apport de fibres doit être majoré, recomman-

dations difficiles à tenir en situation palliative dans

un contexte d’anorexie (13).

La mobilité et l’exercice physique devraient égale-

ment faire partie d’un accompagnement standard

des patients, recommandation, là encore, difficile

à respecter selon la situation du patient.

Traitement de la constipation

Les laxatifs actuellement mis à la disposition des

prescripteurs sont globalement répartis en deux

catégories, selon leur mode d’action : ramollis-

sement des matières ou stimulation du péristal-

tisme. En dehors des actions mécaniques, d’autres

traitements existent pour favoriser la reprise du

transit : les suppositoires rectaux et les lavements

rectaux.

Enfin, des traitements spécifiques à certaines situa-

tions sont à présent disponibles, parmi lesquels, en

premier lieu dans le cadre des constipations induites

par les opioïdes, la méthylnaltrexone, inhibiteur

sélectif périphérique des récepteurs µ.

Les laxatifs osmotiques ne sont pas absorbés et

agissent par rétention de l’eau et des électrolytes

dans le côlon. Leur action s’effectue en général en

1 à 2 jours, avec pour principaux effets indésirables

des douleurs abdominales et des ballonnements

intestinaux. On distingue différents types de laxatifs

osmotiques :

les osmotiques sucrés : ➤

– lactulose,

– sorbitol ;

les osmotiques salins :

➤

– sels de sodium et de potassium, et phosphates.

Une forte concentration augmente l’hydratation

des selles. L’inconvénient principal est un passage

partiel sanguin du sel qui entraîne un risque d’aug-

mentation de la pression artérielle et, à forte dose,

un risque d’œdème,

– chlorure de magnésium. Ingéré en grandes quantités,

le magnésium provoque un effet laxatif avec appel

d’eau par effet osmotique. En découle une meilleure

hydratation des matières et un effet laxatif ;

les osmotiques purs : ➤

– macrogols. Cette famille regroupe des polymères

linéaires constitués de molécules d’éthylène glycol.

On les appelle également polyéthylène glycol (PEG).

Les propriétés laxatives du macrogol sont liées à un

accroissement du volume des liquides intestinaux.

Les selles étant plus molles, car mieux hydratées,

elles transitent plus vite dans le côlon et sont plus

facilement évacuées.

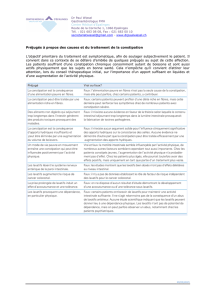

Tableau I. Facteurs de risque de constipation.

Sexe : risque plus élevé chez les femmes (causes hormo nales :

les prostaglandines et la progestérone contribuent à la dimi-

nution de l’activité du muscle lisse, entraînant une moins

bonne mobilité du tube digestif)

Âge : majoration du risque avec l’âge (en raison de la perte

d’autonomie et du manque d’exercice, de la déshydratation,

d’un régime déséquilibré et pauvre en fibres)

Pathologies chroniques avec altération de l’état général,

baisse d’activité, etc.

Pathologies du tube digestif

Alimentation pauvre en fibres et en liquides

Sédentarité, inactivité physique

Causes iatrogènes : médicaments (liste non exhaustive)

Antalgiques de paliers 2 et 3 (opioïdes)

Antiacides

Antidépresseurs, neuroleptiques

Laxatifs utilisés en excès

Anticholinergiques

Anticonvulsivants

Diurétiques

Antispasmodiques

Suppléments de fer et de calcium

Antiparkinsoniens

Changements hormonaux (grossesse, ménopause)

Cause psychogène

324 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 6 - juin 2009

SOINS DE SUPPORT

EN ONCOLOGIE

Les laxatifs stimulants agissent sur le péristaltisme et

augmentent ainsi la motilité intestinale. Ils peuvent

avoir des effets indésirables à type de ballonnement

et de douleurs abdominales, parfois sévères, tels que

les colites, et présentent un risque d’interactions

médicamenteuses. Il existe différentes classes de

laxatifs stimulants :

dérivés anthraquinoniques naturels : ➤

– séné et ses dérivés. Il s’agit d’extraits d’un petit

arbuste de la famille des Caesalpiniaceae, utilisé

comme purgatif, proche de l’aloès et de la rhubarbe.

Ses principes actifs sont des dérivés de l’anthraqui-

none. Le séné agit sur le côlon en augmentant ses

mouvements péristaltiques,

– casse (plante de la même famille) ;

dérivés anthraquinoniques synthétiques ; ➤

dérivés du diphénylméthane : ➤

– bisacodyl,

– bisoxatine,

– picosulfate de sodium.

Les laxatifs à usage rectal déclenchent rapidement

un réflexe exonérateur. L’usage répété provoque des

irritations anales. On distingue :

la glycérine par voie rectale ; ➤

les lavements évacuateurs (Microlax®,

➤

Normacol®).

Les laxatifs de lest comprennent les fibres alimen-

taires et les mucilages. Ils rendent les selles plus

denses, plus volumineuses et leur font retenir plus

d’eau, ce qui favorise le péristaltisme naturel et

donc la progression des matières, avec un transit

colique d’une durée de 2 à 3 jours. On distingue, par

exemple, les graines de psyllium ou d’ispaghul, la

gomme de sterculia. Ces laxatifs ne sont pas utilisés

en phase palliative, en raison de la nécessité d’ap-

ports hydriques abondants sans lesquels le risque

d’occlusion est majeur.

Cas particulier

de la constipation sous opioïde

Une prophylaxie laxative systématique doit être

proposée en cas de traitement par opioïde. Souvent,

les patients présentent une constipation opiniâtre qui

mène parfois à la mauvaise observance du traitement

antalgique, source de douleurs et de dégradation de

la qualité de vie. Des recommandations spécifiques

ont été proposées par le National Comprehensive

Cancer Network (NCCN) en 2009 dans le cadre des

recommandations générales de gestion des effets

indésirables des opioïdes (14) [tableau II].

Jusque-là ignorée ou méconnue, la constipation

opio-induite fait actuellement l’objet de recherches

cliniques qui ont mené à la découverte d’un antago-

niste sélectif périphérique des récepteurs µ.

Cette nouvelle molécule, la méthylnaltrexone

(Relistor®), vient d’avoir l’AMM et doit être mise

à la disposition des prescripteurs durant le second

semestre de 2009. Présentée lors du congrès de 2008

de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO),

l’étude qui a permis son référencement est une

phase III randomisée versus contrôle, menée avec une

première phase en double aveugle et une seconde

en simple aveugle (15). Les 133 patients inclus dans

cette étude recevaient un traitement par opioïdes

depuis plus de 2 semaines, avec une posologie stable

depuis au moins 3 jours, et des laxatifs prescrits. Le

traitement par laxatif n’ayant pas d’efficacité sur la

constipation induite par le traitement antalgique, les

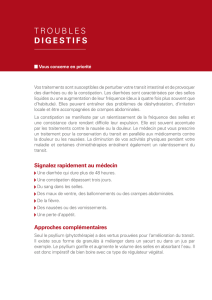

Tableau II. Gestion des effets indésirables des opioïdes : la constipation (D’après les recom-

mandations du NCCN).

Mesures préventives Médications prophylactiques

Association de laxatifs stimulant et osmotique

Augmentation de la dose de laxatifs selon la dose d’opioïdes

Maintien d’une hydratation adéquate

Maintien d’un apport en fibres adéquat

Le complément par laxatif de lest du type mucilage n’est pas

recommandé dans la constipation opio-induite

Maintien d’une activité, si possible

En cas de développement

d’une constipation

Évaluer les causes et la sévérité

Éliminer une occlusion

Traiter d’autres causes

Administrer progressivement des laxatifs en évitant de maintenir

un transit tous les 1 à 2 jours

Évaluer l’administration de coanalgésiques pour réduire la dose

d’opioïdes

Évaluer l’administration d’autres agents tels que l’hydroxyde

de magnésium (30 à 60 ml/j), le bisacodyl (2 à 3 comprimés

par jour) ou un suppositoire rectal quotidien ; du lactulose

(30 à 60 ml/j) ; du sorbitol (30 ml toutes les 2 à 3 heures à la

demande) ou du citrate de magnésium ; du polyéthylène glycol

(1 dose pour 8 mesures d’eau p.o. x 2/j)

Lavement à l’eau tiède plate ou salée

Évaluer l’utilisation de prokinétiques

(par exemple, métoclopramide 10 à 20 mg x 4/j p.o.)

Pour les patients ayant une maladie avancée

et recevant des soins palliatifs, évaluer l’administration

de méthylnatrexone 0,15 mg/ kg sous-cutané x 1/j au maximum

Évaluer les antalgiques de la voie neurogène et les techniques

de neuro-ablation pour réduire la posologie des opioïdes

Surveillance

▸ Surveillance de la satisfaction du patient quant à son transit selon checklist

▸ Surveillance des améliorations ou des détériorations du transit

▸ Surveillance des facteurs de risque de constipation

▸ Anticipation des effets indésirables des agents pharmacologiques tels que les opioïdes

– Prescription prophylactique de laxatif

Éducation thérapeutique du patient

▸ Encourager les modifications des habitudes en respectant les capacités du patient

– Augmentation des apports de liquides

– Encourager la mobilité

– Assurer une intimité et un confort permettant une défécation normale

Plainte du patient concernant une constipation (défécation < 3 fois par semaine)

Confirmation du diagnostic

Évaluation des causes

Élimination de l’occlusion intestinale tumorale

Traitement des causes

Poursuite

du traitement

Poursuite

du traitement

Étape suivante

Traitement de la constipation

Première intention : traitement par laxatif oral

▸ Association d'un laxatif osmotique et d'un stimulant

▸ Adaptation aux besoins du patient

Deuxième intention

▸ Suppositoire rectal et lavement

▸ Évaluation d’un antagoniste spécifique périphérique

des opioïdes (methylnaltrexone) en cas de traitement par opioïde

Troisième intention

▸ Évacuation manuelle

▸ Évaluation d’un antagoniste spécifique périphérique des opioïdes

(méthylnaltrexone) en cas de traitement par opioïde

Prise en charge prophylactique

Prise en charge curative

Corrigibles

Amélioration

des

symptômes

Amélioration

des

symptômes

Amélioration

des

symptômes

Non corrigibles

Figure. Recommandations pour le traitement de la constipation (6).

La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 6 - juin 2009 | 325

SOINS DE SUPPORT

EN ONCOLOGIE

patients ont alors été randomisés, dans une première

phase en double aveugle, entre 2 bras de traitement :

placebo et méthylnaltrexone par voie sous-cutanée

à la posologie de 0,15 mg/ kg/j pendant 2 semaines.

Les 2 groupes avaient des caractéristiques similaires,

notamment concernant le niveau de douleur et le

traitement antalgique.

L’objectif principal de l’étude était la reprise du

transit (évacuation de matières) dans les 4 heures

suivant la première administration du produit à

l’étude. L’effet laxatif dans les 4 heures après 2 ou

plusieurs administrations des 4 premières doses

était également évalué.

Les patients ayant complété cette phase de l’essai

pouvaient intégrer une seconde phase ouverte de

3 mois.

Les résultats de cette étude ont été satisfaisants,

puisque 48 % des patients du bras traité ont eu un

effet laxatif dans les 4 heures suivant la première

administration de méthylnaltrexone, versus 15 %

dans le bras placebo (p < 0,001). Cette efficacité a été

également complétée en cas d’absence de réussite

après la première administration. Cinquante-deux

pour cent des patients recevant la méthylnaltrexone

ont en effet recouvré un transit après les 2, 3 ou

4 premières doses, versus 8 % dans le bras placebo

(p < 0,001). Des résultats positifs ont également

été retrouvés lors de la deuxième phase ouverte du

protocole versus placebo, avec un délai d’apparition

de l’effet laxatif de 30 premières minutes après l’ad-

ministration du produit pour 50 % des patients. Ce

traitement, correctement toléré malgré quelques

douleurs ou flatulences, n’a eu aucun impact sur

l’efficacité antalgique, ne passant pas la barrière

hémato-méningée.

Des résultats similaires ont été retrouvés lors d’une

autre étude en double aveugle comparant 2 doses

de méthylnaltrexone (0,15 et 0,30 mg/ kg) à un

placebo (16). L’effet laxatif a été efficace dans les

4 heures suivant la première dose de méthylnal-

trexone pour 62 % des patients traités à la dose de

0,15 mg/kg versus 58 % à la dose de 0,30 mg/kg et

14 % dans le bras placebo (p < 0,0001).

Ces 2 études récemment publiées font de la méthyl-

naltrexone une option de traitement intéressante

pour les patients constipés et traités par opioïde, si

bien qu’elle a été immédiatement intégrée aux recom-

mandations de prise en charge de la constipation.

Recommandations en curatif

En phase palliative, seules 3 études randomisées

dont deux portent sur la constipation induite par

les opioïdes, évaluent l’efficacité et la tolérance

des laxatifs (17-19). Aucune n’a permis de montrer

de différence franche entre les laxatifs, adminis-

trés individuellement. Il convient de s’adapter à

chaque patient, en fonction de sa situation et des

lésions (syndrome de la queue de cheval, fin de

326 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 6 - juin 2009

SOINS DE SUPPORT

EN ONCOLOGIE

vie, traitement opioïde, etc.), afin de proposer une

solution optimale présentant le minimum d’effets

indésirables.

Les recommandations proposées et publiées par le

groupe paneuropéen préconisent donc, en situation

palliative, de toujours réévaluer les attentes, la situa-

tion et la qualité de vie du patient, en s’adaptant au

maximum à chacun.

Ces recommandations sont résumées sous forme

d’organigramme dans la figure (6).

L’attitude classique consiste à associer, si possible, les

2 classes pharmacologiques de laxatifs (un stimulant

et un osmotique), en première ligne de traitement

après identification et, éventuellement, traitement

de la cause de la constipation. Il s’agit bien, une

fois encore, de s’adapter à chaque situation indivi-

duelle, certains patients ne pouvant tolérer ou se voir

administrer les 2 classes de laxatifs : on évitera, par

exemple, l’administration d’un laxatif irritant à un

malade souffrant d’incontinence liée à un syndrome

de la queue de cheval, qui risquerait de déclencher

une irritation cutanée périanale.

En cas d’inefficacité, la deuxième étape consiste à

proposer des suppositoires rectaux et un lavement.

Dans le cas d’un traitement par opioïde, la place de

la méthylnaltrexone est à discuter.

Ce n’est qu’en cas d’inefficacité de cette deuxième

ligne que l’évacuation manuelle est proposée, à

évaluer encore une fois en fonction de la situation

et du souhait du patient en phase palliative. On

proposera une poursuite du traitement par méthyl-

naltrexone en cas de traitement opioïde.

L’évaluation régulière et la réaction rapide en cas

de problème avéré nécessite le travail d’une équipe

performante et formée. Le rôle de l’équipe soignante

est majeur pour l’optimisation de la prophylaxie et

du traitement de la constipation. Elle devra surveiller

régulièrement les points suivants :

quantité et qualité des selles ; ➤

durée de chaque défécation ; ➤

diarrhée et fausse diarrhée ; ➤

continence et incontinence ; ➤

efficacité des laxatifs ; ➤

utilisation de traitements complémentaires ; ➤

apports alimentaires et hydriques ; ➤

satisfaction quant à l’environnement permettant

➤

intimité et confort ;

nécessité de massage abdominal. ➤

C’est par une évaluation, une attitude rigoureuse

didactique telle que présentée dans ces recomman-

dations, et par un travail d’équipe que les patients

seront pris en charge de manière optimale. La mise

sur le marché de molécules nouvelles va également

permettre de limiter les effets indésirables des

opioïdes et éviter aux malades ainsi qu’aux soignants

la pratique de lavements évacuateurs, chronophages,

douloureux et blessant pour l’intimité. Cette prise en

charge répondra alors aux critères de qualité d’ac-

compagnement exigés par une démarche de soins

de support. ■

1. Potter J, Hami F, Bryan T, Quigley C. Symptoms in

400 patients referred to palliative care services: prevalence

and patterns. Palliate Med 2003;17:310-14.

2. Solano JP, Gomes B, Higginson IJ. A comparison of

symptom prevalence in far advanced cancer, AIDS, heart

disease, chronic obstructive pulmonary disease and renal

disease. J Pain Symptom Manage 2006;31:58-69.

3. Frank L, Schmier J, Kleinman L et al. Time and economic

cost of constipation care in nursing homes. J Am Med Dir

Assoc 2002;3:215-23.

4. Poulton B, Thomas S. The cost of constipation. Prim

Health Care 1999;9:17-22.

5. Withell B. A protocol for treating acute constipa-

tion in the community setting. Br J Community Nurs

2000;5:114-7.

6. Larkin PJ, Sykes NP, Centeno C et al. The management

of constipation in palliative care: clinical practice recom-

mendations. Palliat Med 2008;22:796-807.

7. Department of Health. The National Service Framework

for Long Term Conditions March 2005. http://www.dh.gov.

uk/en/Healthcare/NationalServiceFrameworks/Longter-

mconditions/index.htm.

8. Jadad AR, Moore RA, Carroll D et al. Assessing the quality

of reports of randomized clinical trials: is blinding neces-

sary? Control Clin Trials 1996;17:1-12.

9. Rinck GC, Van Den Bos GAM, Kleijnen J et al. Methodolo-

gical issues in effectiveness research on palliative cancer care:

a systematic review. J Clin Oncol 1997;15:1697-707.

10. Thompson WG, Longstreth GF, Drossman DA et al.

Functional bowel disorders and functional abdominal pain.

Gut 1999;45(Suppl. 2):II43-II47.

11. Sykes NP. The relationship between opioid use and

laxative use in terminally ill cancer patients. Palliat Med

1998;12:375-82.

12. NCCN clinical practice guidelines in oncology pallia-

tive care. V. 1. 2009. http://www.nccn.org/professionals/

physician_gls/PDF/palliative.pdf.

13. Anti M, Pignataro G, Armuzzi A et al. Water supple-

mentation enhances the effect of high fiber diet on stool

frequency and laxative consumption in adult patients

with functional constipation. Hepatogastroenterology

1998;45:727-32.

14. Swarm R and the NCCN Adult Cancer Pain Panel

members. Adult cancer pain, version 1.2009.

www.nccn.org.

15. Thomas J, Karver S, Cooney GA et al. Methylnaltrexone

for opioid-induced constipation in advanced illness. N Engl

J Med 2008;358:2332-43.

16. Slatkin N, Thomas J, Lipman AG et al. Methylnaltrexone

for treatment of opioid-induced constipation in advanced

illness patients. J Support Oncol 2009;7:39-46.

17. Sykes NP. A clinical comparison of laxatives in a hospice.

Palliat Med 1991;5:307-14.

18. Ramesh PR, Kumar KS, Rajagopal MR et al. Managing

morphine-induced constipation: a controlled comparison

of an Ayurvedic formulation and senna. J Pain Symptom

Manage 1998;16:240-44.

19. Agra Y, Sacristan A, Gonzalez M et al. Efficacy of senna

versus lactulose in terminal cancer patients treated with

opioids. J Pain Symptom Manage 1998;15:1-7.

Références bibliographiques

Les Lettres - Les Courriers - Les Correspondances - Les Images - Les pages de la pratique médicale

Edimark SAS, 2, rue Sainte-Marie - 92418 Courbevoie Cedex - Tél. : 01 46 67 63 00 - Fax : 01 46 67 63 10 - E-mail : contacts@edimark.fr - Site Internet : www.edimark.fr

1

/

5

100%