Rémunération du progrès thérapeutique M. Zylberman Introduction

© L’Encéphale, Paris, 2008. Tous droits réservés.

L’Encéphale (2007) Supplément 5, S143-S145

journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep

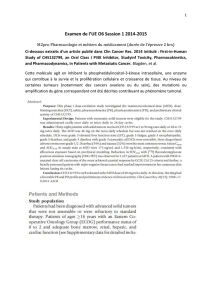

méthode choisis selon certains objectifs. Or, ces objectifs

varient selon la perspective que l’on a et qui, elle aussi,

peut être différente d’abord selon les acteurs qui réalisent

l’évaluation, ensuite en fonction du moment auquel est

procédé à l’évaluation et fi nalement en fonction du lieu

d’application de cette innovation, c’est-à-dire celui de la

prise en charge.

Très schématiquement, quatre acteurs de l’évaluation

peuvent êtres dénombrés : les médecins, les patients, l’in-

dustriel lui-même et enfi n la société et/ou l’environnement

politico-administratif dans laquelle elle prend place (Fig. 1).

Rémunération du progrès thérapeutique

M. Zylberman

Laboratoire Lilly, 13 rue Pagès, 92158 Suresnes

Introduction

Un des freins à l’accès d’une molécule au marché est, pour

de bonnes ou de mauvaises raisons, la possibilité d’obtenir un

remboursement. En effet, les autorités de santé n’acceptent

de mettre sur le marché un médicament que dans la mesure

où il pourrait apporter un certain niveau d’innovation.

Par la suite, le degré d’innovation thérapeutique est à

la base de la valorisation du médicament : la rémunération

du progrès thérapeutique passe donc par une nécessaire

évaluation. Cette évaluation nécessite des critères et une

* Auteur correspondant.

E-mail : zylberman_myriam@lilly.com

L’auteur est salarié du laboratoire Lilly.

Qui ? = Acteurs Quand ? = Moment Où ? = Lieux des prise en charge

Sociétés savantes

Hôpital vs villeSelon les besoins

Élargissement

des

connaissances

Les industriels

Administration

Médecins

Société

Médias

AMM

ASMREfficacité/

tolérance

sur la base

du dossier de

dévelopement

(Guidelines)

Situation naturelle

de traitement :

évaluation

de l’efficacité/

tolérance

et de l’utilisation

Patients

QdV

satisfaction

Remboursement

et prix

AMM Au cours de

la vie du produit Géographique Dans l’organisation

du système de soins

Figure 1

4509_05_Zyl ber man. i ndd 1434509_05_Zylberman.indd 143 14/ 12/ 07 14: 42: 2614/12/07 14:42:26

> XPress 6 Noir

M. ZylbermanS144

Si la perspective de l’industriel se confronte à toutes

les autres, la première à laquelle elle s’oppose est celle de

l’administration.

Le médicament sera ensuite accessible aux utilisateurs,

tant les médecins que les patients, qui pourront dès lors,

faire leur propre évaluation. Tant que la perspective de

l’industriel ne sera pas confrontée à celle de l’autorité de

santé, aucun des utilisateurs ne pourra se faire sa propre

évaluation.

Le moment le plus important dans la vie d’un médicament

est donc celui de l’autorisation de mise sur le marché

(AMM).

Toutefois, cette AMM déterminée par les résultats d’es-

sais de recherche clinique réalisés sur 4 000 à 5 000

patients, donne certain niveau d’information sur le rapport

risque bénéfi ce dans une population de patients pré sélec-

tionnés et dans un contexte particulier qui est assez loin de

ce qui sera, in fi ne, la réalité de la prescription. Ainsi, au-

delà d’une innovation thérapeutique purement scientifi -

que, observée dans des conditions strictes de recherche, il

est également nécessaire de vérifi er que cette innovation

se traduit par une innovation pragmatique dans les condi-

tions réelles de prise en charge des patients, par exemple,

dans les différents lieux de prise en charge possibles (hos-

pitalière ou libérale) ou encore selon les pays dans la

mesure où les systèmes de soins n’y sont pas parfaitement

comparables de l’un à l’autre : c’est probablement là que

se situe le progrès thérapeutique. Ce passage d’une évalua-

tion fondée sur l’observation de l’effet à proprement parlé,

à une évaluation prenant en compte les facteurs infl uen-

çant la survenue de l’effet, revient en fait à passer d’une

perspective strictement individuelle (quel est l’effet

attendu pour un patient donné ?) à une vision plus popula-

tionnelle (quel est l’effet attendu pour une population ?).

Dans ce passage, l’innovation peut se révéler et se traduire

par un progrès thérapeutique ou au contraire s’évanouir.

C’est de cette traduction de l’innovation en progrès théra-

peutique que la molécule tire toute sa valorisation et ce, à

double titre : d’abord en espèces sonnantes et trébu-

chantes, puisque plus grand est le progrès thérapeutique et

plus élevé pourra en être son prix, négocié en France ;

ensuite et surtout, c’est de son existence et de son inten-

sité que dépend évidemment le succès de la molécule

auprès des médecins comme des patients.

Qu’est ce que l’innovation

pour la Commission de la Transparence ?

En France, un médicament reconnu comme potentielle-

ment innovant par la commission de la transparence peut

bénéfi cier d’un accès accéléré au marché.

Pour démontrer le potentiel innovateur de son produit,

l’entreprise doit justifi er que la molécule est un nouveau

mode de traitement, en raison notamment de son méca-

nisme d’action ou de sa classe pharmacologique, de sa

population cible ou de sa voie d’administration.

Le médicament doit également démontrer une supério-

rité par rapport aux thérapeutiques disponibles en matière

d’effi cacité, de tolérance, de facilité d’accès et d’utilisa-

tion.

Dans une indication donnée, la molécule doit couvrir

totalement ou en partie le besoin médical disponible.

Ces règles successives et additionnelles comportent un

certain nombre de notions que l’industriel pourra utiliser

pour développer ses nouvelles molécules afi n d’accéder au

marché le plus rapidement et avec le plus grand succès

possible.

Qu’est ce que l’innovation pour Lilly

« L’innovation recouvre un besoin médical non couvert, en

comparaison aux thérapeutiques disponibles et dont la

valeur est reconnue par les payeurs et les patients »

Lors de sa réponse à la demande de l’administration,

Lilly prend le parti de l’implication du patient en tant

qu’acteur de l’évaluation de l’innovation.

Les quatre composantes du concept de l’innovation

selon Lilly sont donc :

le Besoin non couvert : l’innovation doit améliorer les

traitements disponibles ou la prise en charge dans des

conditions où les alternatives médicales sont peu fré-

quentes ;

la Comparaison : l’innovation est évaluée par rapport aux

thérapeutiques existantes ;

la Valorisation : une innovation doit pouvoir être valori-

sée et perçue par les utilisateurs comme suffi samment

importante pour être prescrite, recommandée, utilisée

et enfi n remboursée ;

la Perspective : l’évaluation de l’innovation dépend du

point de vue et des perspectives des différents acteurs,

notamment de celle des patients.

Réfl exions sur l’innovation

et le progrès thérapeutique

L’innovation à l’origine d’un progrès médical dans la prise

en charge thérapeutique, est souvent incrémentale. Par

exemple, l’appartenance d’une molécule à une nouvelle

classe pharmacologique ne permet pas, à elle seule, de lui

octroyer le statut de molécule innovante : encore faut-il

que ce nouveau mécanisme d’action se traduise par un effet

nouveau par rapport à l’existant et surtout cliniquement

pertinent. Par ailleurs, les autorités de santé ne considèrent

le progrès thérapeutique que lorsqu’il est important : une

molécule qui n’améliore que marginalement l’état de santé

du patient, n’est pas considérée par le payeur, à ce jour,

comme vecteur d’innovation. Or, en réalité, la plupart des

progrès survenus dans les années les plus récentes, se pré-

sentent comme le résultat de la survenue successive de

petits progrès de degrés divers. En effet, chaque étape dans

le développement de la prise en charge, si minime soit elle,

conduit à une amélioration du devenir du patient.

Des progrès qui pourraient paraître limités au premier

regard, sont, en réalité, absolument nécessaires pour

accomplir une avance sensible.

•

•

•

•

4509_05_Zyl ber man. i ndd 1444509_05_Zylberman.indd 144 14/ 12/ 07 14: 42: 2814/12/07 14:42:28

> XPress 6 Noir

Rémunération du progrès thérapeutique S145

L’exemple du cancer du sein est à cet égard assez élo-

quent. En effet, cette pathologie considérée désormais

comme chronique par les oncologues a fortement bénéfi cié

de l’apport des diverses molécules qui se sont succédées

ces dernières années sur le marché. Pourtant, ces molécu-

les n’amélioraient que marginalement l’état d’une popula-

tion mais permettaient de mieux adapter le traitement à

chaque individu et surtout d’offrir une alternative une fois

qu’une première thérapeutique rencontre un échec.

Le besoin médical non couvert

Son identifi cation est importante car c’est une des portes

d’entrée par laquelle le progrès thérapeutique peut être

reconnu par les payeurs et les systèmes de prise en charge.

Partant de l’idée qu’une diminution du besoin médical

non couvert doit amener à une amélioration de la santé

voire de la productivité d’une population, le payeur ne

reconnaît souvent comme innovantes que les molécules qui

permettent de traiter une pathologie pour laquelle il

n’existe pas d’alternative thérapeutique.

Or, il est globalement reconnu que la variabilité des trai-

tements disponibles permet de mieux couvrir le besoin médi-

cal. Un traitement innovant est donc également celui qui

vient combler des champs non couverts des traitements exis-

tants tel que la résistance à un premier traitement antidé-

presseur. L’existence d’alternatives thérapeutiques permet

donc une meilleure couverture du besoin médical et consti-

tue de ce fait un progrès thérapeutique.

L’évaluation comparative

La notion d’innovation est toujours comparative notam-

ment par rapport à la situation préexistante à la mise sur le

marché d’une molécule innovante. L’innovation peut être

évaluée en termes d’amélioration du bénéfi ce, de diminu-

tion du risque ou d’élargissement de la population cible

atteinte (par exemple, les non répondeurs aux précédents

traitements).

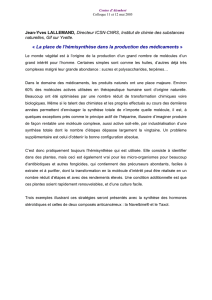

De la valeur de l’innovation ou du progrès

thérapeutique… un cercle vertueux

Dans l’industrie pharmaceutique, l’innovation est un pro-

cessus complexe dont les effets positifs vont évidemment

s’exercer en tout premier lieu au niveau du patient lui-

même mais également au-delà de celui-ci, au sein du sys-

tème sociétal dans lequel l’entreprise fonctionne ainsi

qu’au sein même de l’entreprise.

En effet, le progrès thérapeutique, par le biais de

l’amélioration de l’état de santé de la population et de la

réduction de certains coûts antérieurement associés à la

prise en charge (par exemple réduction des coûts d’hospi-

talisation), est générateur à la fois d’une amélioration de

la productivité globale de la société, d’une optimisation de

l’utilisation des ressources voire en libérer un certain mon-

tant destiné à le rétribuer pour ces effets positifs.

Au sein des entreprises à l’origine du développement

des molécules innovantes, la valorisation de ce progrès

thérapeutique à la fois par la reconnaissance du marché

(médecins et patients) et par les payeurs, doit renforcer le

potentiel d’investissements en Recherche et Développe-

ment, constituant ainsi ce que l’on peut dénommer le cer-

cle vertueux du progrès thérapeutique (Fig. 2).

Les politiques de forte régulation économique qui limi-

tent le champ conceptuel de l’innovation et du progrès

thérapeutique peuvent, en en diminuant la rémunération,

aboutir à des pertes et des désinvestissements en termes

de recherche et développement. Ce frein à la découverte

de molécules innovantes pourrait se révéler alors particu-

lièrement préjudiciable pour la survenue du progrès théra-

peutique et à celle de ses impacts, tant auprès du patient

lui-même que pour la société dans laquelle le patient évo-

lue.

Amélioration de la prise en charge

L’innovation

Amélioration de l’état

de santé d’un patient,

de la population

Amélioration de la

productivité de la société

Une meilleure régulation

des dépenses de santé

(par exemple diminution

des coûts associés

aux effets secondaires)

Une moindre contrainte

sur les dépenses ultérieures

Succès de l’entreprise

Nouveaux

investissements

en R&D

Figure 2

4509_05_Zyl ber man. i ndd 1454509_05_Zylberman.indd 145 14/ 12/ 07 14: 42: 2914/12/07 14:42:29

> XPress 6 Noir

1

/

3

100%