Biologie Humaine - Communication Dot Org

Biologie Humaine

Chapitre 7 : Génétique

7.1 Historique de la génétique

7.1.1 Le père de la génétique : Gregor Mendel 1822-1884

Le premier à tenter des expériences pour déchiffrer la transmission des caractères

lors de la reproduction. C’était un moine alors il a choisi les pois qui n’avaient pas une

sexualité ‘honteuse’ et qui offraient une certaine simplicité expérimentale. On lui doit

les lois à la base de la génétique :

Loi de l’uniformité de la première génération :

Les individus de la première génération d’un croisement de

deux parents homozygotes sont tous du même phénotype.

Loi de la ségrégation :

Les deux allèles homozygotes ou hétérozygotes ségréguent

lors de la formation des gamètes de sorte que tout gamète

soit porteur d’un seul de ces deux allèles.

Loi de la recombinaison :

Pour que les dihybrides (AaBb) produisent quatre gamètes

différentes en nombre égaux, il faut que les deux paires

d’allèles (Aa et Bb) ne soient pas liés (indépendants). ?

7.1.2 Thomas Hunt Morgan 1920

On lui doit la définition d’un caractère transmissible : unité génétique qui occupe un

emplacement déterminé (locus) et qui est transmise lors de la division cellulaire, un gène.

7.1.3 Les expériences de Griffith 1928

Les débris d’une souche pathogène B et la souche A non pathogène sont injectés à

des souris qui en meurent. Ainsi, des substances contenues dans les débris de souche B

confèrent la souche A le potentiel létal. Quelle est cette molécule ?

? 2006, Laurent Ide M.Sc.

7.1.4 Les expériences d’Avery 1940

Avery et ses collaborateurs ont isolé et purifié différentes molécules (protéines,

glucides, ADN, ARN, lipides) provenant d’un souche pathogène B. Ils ont ensuite

injecté ces molécules séparément pour en vérifier les effets en présence de la souche A

non pathogène. Seulement l’ADN avait la capacité de provoquer la mort chez les souris

injectées. Donc seulement l’ADN peut transférer les caractères génétiques de la

pathogénicité de la souche B vers une souche A non pathogène. ?

Ainsi, depuis les années 40 nous connaissons ,

7.1.5 La découverte de Watson et Crick 1953

La découverte de la structure moléculaire de l’ADN fut attribuée à Watson et Crick.

La résolution de cette énigme fut à l’origine de tous les bouleversements de

7.1.6 La méthode Zanger 1955

Zanger a développé une méthode de séquençage de l’ADN et pava ainsi la voie à

toute la génétique moderne.

7.2 Génétique contemporaine

7.2.1 Le PCR

Singnifie : Polymerase Chain Reaction. Cette technique a révolutionné la génétique

et la biologie moléculaire. Donnant ainsi naissance aux biotechnologies.

? 2006, Laurent Ide M.Sc.

7.2.2 Le clonage

Technique de clonage utilisée pour Dolly?

7.2.3 Les OGM

Les organismes génétiquement modifiés sont utilisés de puis de nombreuses années.

Le soja, les tomates.

7.2.4 Les animaux transgéniques

Certains animaux ressemblent à l’humain et sont manipulé génétiquement

pour qu’ils s’en rapprochent le plus possible. Par exemple il existe maintenant de

porcs transgéniques à qui on a introduit le gène de l’insuline humaine. Ces

animaux synthétisent maintenant l’insuline que les diabétiques

insulinodépendants utilisent pour survivre.

? 2006, Laurent Ide M.Sc.

Implantés dans l’utérus du mouton C

A

B

C

A’

2n

2n

n

n

Noyau B rejeté

Ovule B haploïde

Cellules somatiques A

Noyau A

Noyau A dans l’ovule B

Clone du mouton A

3’

3’

5’

5’

7.2.4 La thérapie génique

En modifiant le génome de quelqu’un atteint d’une maladie génétique, il est

possible d’envisager sa guérison, c’est la seule voie possible pour les gens

atteints de maladies génétiques. Ainsi, on clone dans un virus le ou les gènes

sains qui seront utilisés, on provoque ensuite une infection et le virus (donc les

gènes sains) sera exprimé par la machinerie des cellules infectées. Des essais

sont déjà faits avec des adénovirus. Pour traiter la fibrose kystique.

7.3 Méiose et transmission de l’hérédité

L’ensemble de nos caractères génétiques nous est transmit par nos parents

lors de la formation du zygote. Les gamètes à l’origine de ce zygote proviennent

des tétrades haploïdes issues de la méiose. 2n = 8,5E6 (si n=23) possibilités de

gamètes chez l’homme ! ?

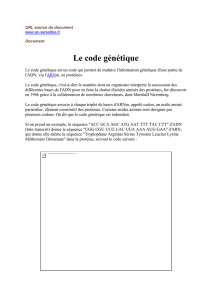

7.3.1 La réplication et synthèse de l’ADN

L’ADN polymérase évolue dans le sens 3’->5’ lors du processus d’élongation. Ce

qui nécessite la synthèse de fragments d’Okazaki pour le brin 5’-3’. Ces fragments sont

en suite rattachés par une ligase qui soude les fragments en une chaîne bicaténaire.

? 2006, Laurent Ide M.Sc.

ADN polymérase

3’

5’

3’

5’

ADN polymérase

Fragments d’Okazaki

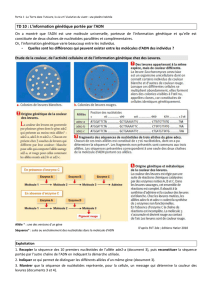

7.4 La structure d’un gène

L’ARN polymérase évolue dans le sens 3’->5’ elle synthétise une chaîne

monocaténaire d’ARN appelée transcrit primaire lors l’étape de transcription.

Les introns sont excisés lors de l’épissage et seuls les exons sont conservés.

ADN

Transcrit primaire d’ARN

ARNm

7.4.1 La régulation de l’expression de l’ADN

L’enroulement de l’ADN?

Les histones

L’opérateur.

Le promoteur

Les méthylations

Le séquences TATA

? 2006, Laurent Ide M.Sc.

promoteur

o

exon 1

exon 2

exon 3

exon 4

intron 1

intron 2

intron 3

exon 1

exon 2

exon 3

exon 4

intron 1

intron 2

intron 3

exon 1

exon 2

exon 3

exon 4

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%