D1-UE8-Gallinet-Les_Hernies_et_les_péritonites-01.02.17

Page 1 sur 20

UE8 – Appareil Digestif

Dr. Gallinet

Date : 01/02/2017 Plage horaire : 10h45-12h45

Promo : DFGSM3 Enseignant : Dr. Gallinet

Ronéistes :

LAW-KAM Thomas

PARATIAN Rayan

Les hernies et les péritonites

I. Hernie inguinale de l’adulte

1. Introduction

2. Rappel anatomique schématique

A. La paroi abdominale antérieure et latérale

B. Le canal inguinal

C. Le cordon spermatique

3. Tableau clinique

A. La forme non compliquée

B. Complication : l’augmentation de volume

C. Complication : l'engouement herniaire

D. Complication : l’étranglement herniaire

4. Diagnostic différentiel

5. Traitement

A. Méthodes médicales

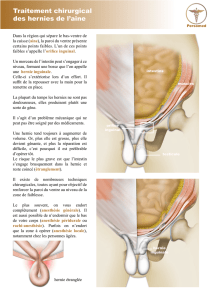

B. Traitement chirurgical

6. La particularité de l’enfant

II. La hernie ombilicale

III. Autres hernies

1. Hernie Crurale ou Hernie Fémorale

2. Hernie épigastrique

3. Hernie de Spiegel

Page 2 sur 20

IV. Hernie hiatale

1. Hernie hiatale par glissement

A. Quels sont les facteurs favorisants ?

B. Reflux gastro-œsophagien

2. La hernie hiatale par roulement

A. Définition

B. Les symptômes

3. Examens complémentaires

4. Traitements RGO

A. Règles hygiéno-diététiques

B. Les médicaments

C. Les traitements chirurgicaux

D. Les traitements endoscopiques

5. Traitement chirurgical d’une hernie hiatale

V. Les péritonites

1. Physiopathologie

2. Clinique : Le syndrome péritonéal

A. Interrogatoire

B. Les signes généraux

C. Inspection

D. Palpation

3. Examens complémentaires: le syndrome péritonéal

A. Biologie

B. ASP

C. Echographie

4. Le diagnostic différentiel

5. Etiologie des péritonites

A. Péritonite appendiculaire

B. Perforation d'ulcère gastroduodénal (touche plutôt l’adulte 30-50ans)

C. Péritonites biliaires (sujets âgés)

D. Perforation sigmoïdienne

E. Autres étiologies

6. Traitements

Page 3 sur 20

Nous aborderons les principales hernies et tout particulièrement les

hernies digestives :

- Hernie épigastrique (ou Hernie de la ligne blanche)

- Hernie ombilicale au niveau du nombril

- Hernie inguinale en continuité avec le scrotum chez l’homme

(la plus fréquente)

- Hernie crurale (ou fémorale) en dessous, plus externe et en

dehors de l’arcade crurale (rare)

Puis nous parlerons des péritonites

I. Hernie inguinale de l’adulte

1. Introduction

La hernie inguinale est très fréquente. Elle peut être congénitale (lié à une persistance d’un canal) ou

acquise (lié à une faiblesse de la paroi musculaire). Elle peut se compliquer d'une augmentation de

volume, peu grave en soit, mais surtout d'un étranglement, qui peut alors mettre en jeu le pronostic vital.

L'indication opératoire est pour cela quasi systématique, d'autant que le geste peut être réalisé sous

anesthésie locale.

2. Rappel anatomique schématique

A. La paroi abdominale antérieure et latérale

La paroi abdominale antérieure et latérale est constituée de 4 muscles pairs :

Les deux muscles à direction verticale situés de part et d'autre de la ligne blanche médiane sont les

muscles recti abdominis (autrefois muscles droits de l'abdomen)

Les muscles latéraux, appelés encore muscles larges de l'abdomen, sont, de la superficie à la

profondeur :

- Les muscles obliques externes (autrefois muscles grands obliques),

- Les muscles obliques internes (autrefois muscles petits obliques)

- Les muscles transverses

Page 4 sur 20

B. Le canal inguinal

Le canal inguinal possède 2 orifices : l’orifice

profond et l’orifice superficiel.

Il est creusé dans ces muscles :

La paroi antérieure du canal est formée par le muscle oblique externe.

La paroi supérieure est formée par la réunion des tendons des muscles oblique interne et transverse

(tendon "conjoint").

La paroi inférieure est formée par l'arcade fémorale (ou crurale).

La paroi postérieure n'est formée que du fascia transversalis, simple feuillet fibreux revêtant le

péritoine.

L'ensemble forme un canal dirigé en avant, en bas et en dedans.

Le canal inguinal laisse le passage au cordon spermatique chez l'homme et au ligament rond chez la femme.

Chez la femme, le ligament rond est le reliquat du cordon spermatique. C’est le ligament suspenseur de

l’utérus (un de chaque côté). Il maintient la position de l’utérus. S’il est coupé (cas d’une cure inguinale des

2 côtés chez la fille), l’utérus devient mobile avec possibilité de latéroversion. Il faut donc refixer le

ligament rond.

Chez l’homme, le cordon spermatique vascularise le testicule et permet l’éjaculation des spermatozoïdes.

Une hernie inguinale peut le comprimer et provoquer une infertilité.

C. Le cordon spermatique

Le cordon spermatique est constitué

du canal déférent (venant du testicule et se rendant à l'urètre),

du ligament de Cloquet (vestige du canal péritonéo-vaginal qui se sclérose),

de 3 artères (testiculaire, déférentielle, crémastérique),

de veines et nerfs.

Il est entouré de quelques fibres musculaires issues des muscles de la paroi abdominale, les

faisceaux crémastériens.

Page 5 sur 20

Le ligament de Cloquet est le vestige du canal péritonéo-vaginal. Embryologiquement, il s’agit d’une une

communication entre le péritoine et le scrotum au travers d’une excroissance du péritoine qui descend dans

le scrotum. Il donne la vaginale du scrotum.

Chez l’adulte, cette communication s’est sclérosée en ligament de Cloquet. Ce canal persiste dans plusieurs

pathologies que nous aborderons par la suite.

3. Tableau clinique

A. La forme non compliquée

La hernie inguinale correspond au passage soit d’épiploon soit du tube digestif dans le canal inguinal. Chez

l’enfant, le passage peut se faire dans canal péritonéo-vaginal (s’il persiste) qui est lui-même dans le canal

inguinal.

La hernie inguinale se traduit par une tuméfaction, au niveau de l'aine.

Cette tuméfaction est dite :

impulsive, c'est-à-dire qu'elle fait saillie au moment d'un effort (de toux, efforts sur les abdos,

pleurs).

réductible, c'est-à-dire que la pression douce permet de la faire disparaître.

expansive, c'est-à-dire que le maintien d'une certaine hyperpression abdominale permet de la voir

augmenter de volume jusqu'à son maximal, en refoulant la peau.

Chez l’homme

Chez l'homme, l'examen se fait d'abord debout (pour induire une hyperpression), au repos et en poussée,

puis couché, au repos.

Allongé et au repos, le doigt de l'examinateur charge le scrotum et remonte en oblique externe pour

chercher l'orifice superficiel du canal inguinal. On demande au patient de tousser/pousser. Si une hernie est

présente, elle se déroule en refoulant la peau et vient au contact du doigt.

(Chez l’enfant, si l’on sent que l’orifice est un peu large ou que le cordon est très épaissi, c’est en faveur de

la persistance d’un canal.)

On peut avoir :

- Une hernie du cordon au niveau du canal inguinale

- Une hernie inguinoscrotale (du canal inguinal jusque dans la bourse).

En fonction de sa direction, elle peut être oblique externe (elle se développe le long du cordon, en dehors

de l'artère épigastrique), directe (elle refoule le fascia transversalis en dedans de l'artère épigastrique) ou

exceptionnellement oblique interne.

Chez la femme

Chez la femme, la hernie inguinale est plus rare que la hernie crurale (ou fémorale).

Chez l’adulte, elle est liée à une faiblesse de la paroi musculaire sur les efforts abdominaux répétés. Chez

la fille à la persistance du canal de Nuck (on ne parle pas de canal péritonéo-vaginal chez la fille).

Définition : C’est un canal qui existe avant la naissance faisant communiquer la cavité abdominale

(péritonéale) avec la grande lèvre. Normalement, ce canal est fermé à la naissance.

Elle est plus facile à traiter. Il suffit de faire une incision en regard et de fermer. Eventuellement par

cœlioscopie, quand on n’est pas sûr de l’orifice de sortie de hernie.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%