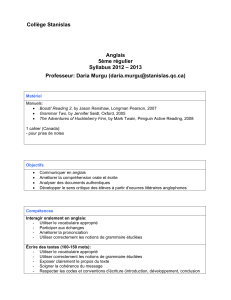

Dossier D’accompagnement ce ne anDiamo per non DarVi aLtre preoccUpaZioni

1

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT

CE NE ANDIAMO PER NON DARVI

ALTRE PREOCCUPAZIONI

Nous partons pour ne plus vous donner de soucis

IL CIELO NON E UN FONDALE

Le ciel n’est pas une toile de fond

deux spectacles de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini

en italien, surtitré

29 novembre – 18 décembre 2016

Berthier 17e

HORAIRES

du mardi au samedi à 20h

le dimanche à 15h

Ateliers Berthier

1 rue André Suarès (angle du bd Berthier)

Paris 17e

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT

Clémence Bordier / 01 44 85 40 39

clemence.bordier@theatre-odeon.fr

Coralba Marrocco / 01 44 85 41 18

coralba.marrocco@theatre-odeon.fr

© Élisabeth Carecchio

Théâtre de l’Europe

2

SOMMAIRE

Générique des spectacles (ci-contre)

1re PARTIE

CE NE ANDIAMO PER NON DARVI ALTRE PREOCCUPAZIONI

A. Le pouvoir de dire non

B. Extrait : Le Justicier d’Athènes

C. Nous restons pour vous donner des soucis

2e PARTIE

IL CIELO NON È UN FONDALE

A. La ville comme gure

B. Les coutures de l’intimité

C. Points de départ

– La voie sacrée du périphérique

– Enquêter sur le réel

3e PARTIE

UN THÉÂTRE À MAINS NUES

A. Daria et son double, Antonio

B. Promenade dans le théâtre de Daria Deorian et Antonio Tagliarini

C. Aux origines des pièces du duo romain

D. « Un espace de rencontres »

QUELQUES REPÈRES

SUR DARIA DEFLORIAN ET ANTONIO TAGLIARINI

3

CE NE ANDIAMO PER NON

DARVI ALTRE PREOCCUPAZIONI

Nous partons pour ne plus vous donner de soucis

de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini

en italien, surtitré

IL CIELO NON È UN FONDALE

Le ciel n’est pas une toile de fond

de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini

en italien, surtitré

29 novembre – 7 décembre

Berthier 17e

9 – 18 décembre

Berthier 17e

avec le Festival

d’Automne à Paris

avec le Festival

d’Automne à Paris

collaboration au projet

Monica Piseddu

Valentino Villa

lumière

Gianni Staropoli

décor

Marina Haas

surtitrage

Anna Damiani

Francesca Corona

traduction des surtitrages

Caroline Michel

direction technique

Giulia Pastore

accompagnement

et diffusion international

Francesca Corona

organisation

Anna Damiani

et l’équipe technique de

l’Odéon-Théâtre de l’Europe

durée

1 heure

créé le

7 novembre 2013

au Teatro Palladium lors

du Romaeuropa Festival 2013

production

A. D.

coproduction

369gradi, Romaeuropa

Festival 2013, Teatro di Roma

inspiré par une image du roman

Le Justicier d’Athènes de

Pétros Márkaris

avec

Anna Amadori

DariaDeflorian

AntonioTagliarini

ValentinoVilla

collaboration au projet

Francesco Alberici

Monica Demuru

texte sur Jack London

Attilio Scarpellini

lumière

Gianni Staropoli

costumes

Metella Raboni

assistant à la mise en scène

Davide Grillo

surtitrage

Francesca Corona

traduction des surtitrages

Federica Martucci

direction technique

Giulia Pastore

construction du décor

Atelier du Théâtre de Vidy

accompagnement

et diffusion international

Francesca Corona

organisation

Anna Damiani

et l’équipe technique de

l’Odéon-Théâtre de l’Europe

durée

1h30

créé le

16 novembre 2016

au Théâtre de Vidy – Lausanne

production

Sardegna Teatro, Fondazione Teatro

Metastasio di Prato,

Emilia Romagna Teatro Fondazione

coproduction

A. D., Odéon-Théâtre de l’Europe,

Festival d’Automne à Paris,

Romaeuropa Festival, Théâtre de

Vidy – Lausanne, Sao Luiz – Teatro

Municipal de Lisboa, Festival Terres

de Paroles, Théâtre Garonne, scène

européenne – Toulouse

avec le soutien du

Teatro di Roma

en collaboration avec

Laboratori Permanenti/ Residenza

Sansepolcro, Carrozzerie NOT/

Residenza Produttiva Roma, Fivizzano

27/ nuova script ass.cult. Roma

avec

Francesco Alberici

Daria Deflorian

Monica Demuru

Antonio Tagliarini

4

1re PARTIE

CE NE ANDIAMO PER NON

DARVI ALTRE PREOCCUPAZIONI

Nous partons pour ne plus vous donner de soucis

A. Le pouvoir de dire non

« Parce que s’il y a bien quelque chose qu’on a compris ces derniers

temps, c’est l’importance de dire non. On peut dire non. Il y a une

puissance dans la négation, dans le non. Tout ce contentement…

On nous y habitue : « allez, même si tu ne le sens pas, fais le quand

même, peut-être qu’après... » Mais en fait non. Non. On n’a pas

envie de s’en contenter. »

Extrait de Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni

Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni est un spectacle

court, une heure à peine. Mais comme le remarque Tagliarini, ce « temps

bref » peut aussi devenir une arme d’intensité massive, et la voix de la

condence est souvent celle qui porte le plus loin. Le peu de temps, la

discrétion des paroles – l’économie, en somme – sont ici au cœur du

propos, lui donnent sa rigueur et son humanité. Les quatre comédiens

conquièrent de haute lutte leur droit d’entrer en scène et d’y rester. An

(ajoute l’un d’entre eux, non sans malice) « de vous donner d’autres

soucis. ». Le peu de temps, c’est celui qui reste à quatre retraitées

grecques avant d’en nir. Deorian et Tagliarini ont découvert leur destin

dans les premières pages du Justicier d’Athènes, une ction policière

signée Pétros Márkaris. Le romancier cite leurs noms, leurs dates de

naissance, lisibles sur leurs cartes d’identité posées bien à plat sur

une table modeste, à côté d’une bouteille de vodka à moitié vide, d’un

acon de somnifères et d’un message écrit avec soin. Elles y expliquent

pourquoi elles mettent n à leurs jours. N’ayant plus de quoi vivre, elles

ont cru comprendre qu’elles étaient « un poids pour l’État [...] et toute la

société ». Deorian et Tagliarini n’ont pas scénarisé cette histoire. Leur

projet ne consiste pas à nous raconter la crise grecque, ni à la transposer

en Italie. Ils entrent les mains nues sur une scène vide, noyée d’ombre,

et s’interrogent devant nous, nous interpellent sur leurs scrupules dans

l’approche sensible d’un tel matériau. « Ensemble, » disent les artistes,

« nous nous présentons au public avec une déclaration de profonde

impuissance, une impuissance cruciale à représenter : notre « non »

commence tout de suite, dès la première scène. » Daria Deorian

l’afrme : face au pouvoir, il est toujours possible de dire non. Ce « non »

des retraitées, il faut le faire entendre, car on ne peut, comme on dit, « en

rester là ». Mais il ne suft pas non plus de répéter ce « non ». De la part

d’un(e) artiste, quelle serait l’action juste – ni leçon, ni récupération – qui

permettrait d’aborder un tel acte de désespoir sans se complaire dans

le spectaculaire ou le compassionnel ? Ces questions qui se posent

aux interprètes s’adressent aussi à leurs spectateurs. Elles ne sont pas

seulement esthétiques, mais aussi et d’abord civiques. La quête se

conduit comme à tâtons entre le plateau et la salle. Sous nos yeux, les

quatre comédiens exposent leurs difcultés. Avec une délicatesse qui

5

parfois n’est pas dénuée d’humour, ils cherchent la bonne façon de

répliquer au geste « incompréhensible, gratuit et puissant » des retraitées

et « trouver une réponse constructive à la débâcle – avant tout morale

– qui nous entoure. Incapables, impuissants. Mais conscients de cela. »

Cette réponse, ils la trouvent par les moyens du théâtre, donnant corps

avec dignité à toutes les disparitions.

Présentation de Daniel Loayza pour l’Odéon-Théâtre de l’Europe

www.theatre-odeon.eu/fr/2016-2017/spectacles/ce-ne-andiamo-non-darvi-altre-preoccupazioni

B. Extrait : Le Justicier d’Athènes

Nous sommes quatre retraitées, sans familles. Nous n’avons ni enfants, ni

chiens. D’abord, on nous a réduit nos retraites, notre unique revenu. Puis

nous avons cherché un médecin qui nous prescrive nos médicaments,

mais les médecins étaient en grève. Quand ils les ont enn prescrits, on

nous a dit à la pharmacie que nos mutuelles n’ont plus d’argent et que

nous devons payer de notre poche. Nous avons compris que nous étions

un poids pour l’État, les médecins, les pharmacies et toute la société.

Nous partons pour vous éviter cette charge. Quatre retraitées en moins,

cela vous aidera à mieux vivre.» L’écriture du message est soignée, en

lettres rondes. Elles ont laissé à côté leurs cartes d’identité. Ekaterini

Sektaridi, née le 23.4.1941 ; Angeliki Stathopoulou, née le 5.2.1945 ;

Loukia Haritonidou, née le 12.6.1943 ; Vassiliki Patsi, née le 18.12.1948.

Pétros Márkaris, Le Justicier d’Athènes, trad. M. Volkovitch, Éditions Points, 2014,

p. 10 et 144-145, 3 juin 2015 pour le Théâtre national de la Colline

C. Nous restons pour vous donner des soucis

Katia Ippaso, journaliste et auteure italienne, s’entretient avec Daria

Deflorian et Antonio Tagliarini. Dans ce dialogue à trois, Daria et

Antonio nous racontent comment, à travers leur dernier spectacle,

Nous partons pour ne plus vous donner des soucis, ils ont cherché à

s’enraciner au cœur d’un discours douloureux, celui de la crise.

Katia Ippaso : Nous partons pour ne plus vous donner de soucis part de

l’image des quatre femmes de Pétros Márkaris, vous tournez autour

de leurs vies tout en refusant de les incarner. Vous vous questionnez,

vous dépeignez l’atmosphère. Vous imaginez la mercerie où l’une

d’entre elles est allée acheter une nouvelle paire de collants parce

qu’elle ne voulait pas mourir les collants déchirés. Vous imaginez

les gens perdus dans les rues d’Athènes. Vous disposez leurs corps

dans la maison. Comme si la police criminelle ne devait pas tarder à

arriver afin d’établir les causes et les modalités de la mort.

Dans le cas des quatre retraitées de Márkaris, la contradiction inhérente

à cette image littéraire nous a attirés. Elle se déplaçait continuellement

sous nos yeux, et nous avec elle. Il ne s’agit pas de personnes réelles,

nous ne connaissons pas leurs mésaventures, mais ce qui nous a frappé

c’est leur geste collectif, leur capacité à dire non... À un certain moment

de notre travail, j’ai voulu les sauver et j’ai dit aux autres : je ne veux pas

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%