MC-Informations Analyses et points de vue 257 Coûts moyens

Le budget de frais d’administra-

tion versé aux 5 OA représente

actuellement un peu plus d’1 mil-

liard d’euros. D’aucuns durant la

campagne électorale ont mis en

avant qu’il y avait là une source

importante d’économies pos-

sibles. Il n’est pas inutile de faire

le point sur ce budget de frais

d’administration, d’examiner son

évolution et, surtout, de le rap-

porter à la masse des prestations

de soins de santé et d’indemnités

versées, ainsi qu’à l’évolution du

PIB.

Illustration Atlas AIM des contacts avec les médecins généralistes

Simulation – remplacement de toutes les statines par leur

variante la moins chère (la simvastatine) à volume égal en

2013 et calcul de l’économie pour l’AMI

MC-Informations

Analyses et points de vue

Périodique trimestriel de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes 257

septembre 2014

La

solidarité,

c’est bon pour la santé.

MUTUALITE

CHRETIENNE

La dépression est une maladie mal connue

et les tabous qui l’entourent ont la vie dure.

Grâce à vingt entretiens approfondis de per-

sonnes ayant vécu une dépression, nous

avons pu mieux comprendre la relation entre

celle-ci et l’(in)capacité de travail.

SIMVASTATINE PRAVASTATINE SIMVASTATINE FLUVASTTATINE ROSUVASTATINE TOTAL

Dépenses AMI réelles 2013 (national) 31.054.423 9.829.285 1.035.343 44.825.962 73.426.552 160.171.566

Dépenses AMI simulées 2013 (national) 31.054.423 6.032.004 832.760 24.565.911 20.552.867 83.037.964

Economie sur les dépenses AMI 2013 (national) 0 3.797.281 202.583 20.260.051 52.873.686 77.133.601

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000 Economie totale en

2013 : 77 millions €

Dépenses AMI en euros (national)

Coûts moyens

mensuels à charge

de l’AMI, 2010.

Profi l de

dépendance

Coûts à

charge AMI

Forfait A 209 €

Forfait B 724 €

Forfait C 1150 €

2

Éditorial

Les données chiffrées et les études sont une source d’infor-

mation précieuse pour permettre aux décideurs politiques

de développer des soins de santé accessibles et de qualité.

Les différents articles de ce numéro peuvent donc se lire dans

cette optique.

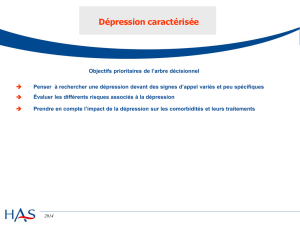

Dans certains cas, ce sont des données de population qui sont

requises pour se faire une idée correcte de la réalité à laquelle

les citoyens sont confrontés dans les différentes régions du

pays. Pour répondre à cette nécessité, l’Agence intermutualiste

(AIM) a développé un nouvel outil très puissant: l’Atlas AIM

permet aux personnes intéressées d’accéder aux différents

indicateurs et statistiques dérivés des bases de données des

mutuelles. Elles y trouveront des données sur les soins de

santé remboursés, les médicaments et les indicateurs socio-

économiques. Actuellement, ces bases de données renferment

déjà des informations sur le diabète, la médecine générale,

le dossier médical global, l’attestation malades chroniques

et la consommation d’antibiotiques en ambulatoire. Ces

données sont également disponibles sous la forme de cartes

au niveau de la Belgique, des régions, des provinces, des

arrondissements, des communes et même, sur demande, par

secteurs statistiques. Dans le présent MC Info vous en saurez

également plus sur les modalités d’inscription à cet Atlas.

La seconde étude de ce numéro recoupe elle aussi les

données des mutualités et est dédiée aux frais d’administration

des mutualités. Le tout - à nouveau - dans la plus grande

transparence. Cette analyse révèle que ces dépenses ne sont

pas aussi élevées que certains le prétendent. Elles représentent

3,3% des dépenses en soins de santé et sont passées de 4,1%

en 2003 à 3,3% en 2013. Et ce, malgré une législation de plus

en plus exigeante (MAF, forfaits de soins, OMNIO, …) ainsi

que l’augmentation du nombre de malades chroniques (liée

notamment au vieillissement) qui complexie le système. Cette

complexité se reète non seulement dans les applications

informatiques, mais également dans la nécessité de contacter

plus fréquemment les membres personnellement, an de mettre

leur dossier à jour. Autre constat: les frais d’administration en

Belgique sont inférieurs à ceux de nombreux pays limitrophes

et bien inférieurs aux dépenses des assureurs commerciaux

privés.

Les dépenses du secteur des médicaments représentent

une part non négligeable du budget de l’assurance maladie.

Et bien que de nombreuses économies aient déjà été consen-

ties, une rationalisation permettrait d’économiser davantage

sans pour autant porter atteinte à la qualité. C’est notamment

le cas des anticholestérolémiants que nous passerons sous la

loupe dans le troisième article du présent numéro. Si les mé-

decins ne prescrivaient que la simvastatine la moins chère, il

en découlerait une économie de 77 millions d’euros pour l’as-

surance maladie et de 11 millions pour les patients. Une autre

option consisterait à abaisser le prix des molécules plus oné-

reuses par un système d’adjudication et par le jeu de la concur-

rence.

Il ne faut pas nécessairement beaucoup de chiffres pour générer

des données de qualité, mais lorsqu’il s’agit d’un groupe limité,

il est préférable de l’interroger de façon approfondie. L’étude

sur la dépression et l’(in)capacité de travail va dans ce sens.

La dépression est un ‘processus’ difcile dans la vie d’un

individu. La faculté d’une personne en incapacité de travail

éventuelle à demander de l’aide au bon moment peut varier

d’une personne à l’autre. L’étude révèle que ce sont en

l’occurrence les contacts sociaux avec les proches et les

collègues de travail qui seront alors déterminants. L’approche

du médecin-conseil et du chef de service, en cas de reprise du

travail, jouent aussi un rôle important. Une reprise progressive

de ses activités par un travail à temps partiel ou éventuellement

temporairement adapté sont également des points d’attention.

Une dernière étude porte sur l’opportunité d’introduire une

assurance couvrant les risques liés à la dépendance en

Wallonie et à Bruxelles. Une précédente étude MC sur les ma-

lades chroniques (2008) a montré qu’en Flandre l’intervention

de l’assurance ‘dépendance’ (130 euros par mois) dans les frais

non-médicaux représentait une grande différence et permettait

d’alléger considérablement la facture pour le patient. L’article

recommande de considérer la dépendance comme un risque

social qu’il serait opportun d’assurer, comme c’est le cas par

exemple au Grand Duché du Luxembourg où il s’agit d’une

branche à part entière de la sécurité sociale. Il est important

qu’une telle assurance soit assortie d’instruments appropriés

pour évaluer la dépendance. Ce qui permettrait de donner une

vision adéquate du temps nécessaire pour renforcer les soins

et l’aide. Cela pourrait également servir de critère de nance-

ment. L’instauration d’une telle assurance ‘dépendance’ est une

compétence régionale. Mais à cet échelon aussi les mutualités

souhaitent apporter leur expertise et mettre leurs données à

disposition an de mettre en place, ensemble, cette politique.

Dr. Michiel Callens

Directeur R&D

2

MC-Informations 257 • septembre 2014

Atlas AIM

Une source de données unique dans les soins de santé

Birgit Gielen, project manager Atlas AIM pour l’Agence intermutualiste

Résumé

En décembre 2013, l’Agence intermutualiste (AIM) a lancé un nouveau site web, l’Atlas AIM (http://atlas.

ima-aim.be). Son objectif est de répondre au besoin croissant en termes de données chiffrées sur les soins

de santé et l’assurance maladie en mettant à disposition une source de référence permanente.

Aujourd’hui, l’Atlas AIM est accessible au grand public et une simple adresse e-mail permet de se créer un

profil utilisateur en ligne et d’accéder ainsi aux statistiques et indicateurs disponibles. Ceux-ci sont dérivés

des bases de données AIM et peuvent être visualisés au niveau de la Belgique, des régions, des provinces,

des arrondissements et des communes. Il est même possible, sur demande explicite, d’accéder aux secteurs

statistiques.

La prudence est toutefois de mise dans l’interprétation des chiffres. Les indicateurs sont en effet dérivés

des données de facturation des soins remboursés. Nous avons dès lors édicté une série de directives pour

baliser cette interprétation. De même, les chiffres ne sont publiés qu’après avoir été validés par des externes.

Outre des statistiques globales (nombre de bénéficiaires, pourcentage de bénéficiaires de l’intervention

majorée, etc.), l’Atlas AIM renferme actuellement des données sur la prévalence du diabète, le pourcentage

de bénéficiaires en possession d’une attestation malades chroniques, la proportion de bénéficiaires ayant

eu un contact avec le médecin généraliste, la part de bénéficiaires avec un Dossier médical global, des

indicateurs relatifs à la pratique de la médecine générale et une série d’indicateurs liés à la consommation

d’antibiotiques en ambulatoire.

L’offre d’indicateurs disponibles sera progressivement étendue. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez

des suggestions d’indicateurs pertinents.

une source d’information non négligeable, plus particulièrement

pour le suivi et l’amélioration de nos soins de santé.

L’Agence InterMutualiste (AIM1) collecte, traite, analyse et

interprète les données des 7 organismes assureurs belges dans

le cadre de projets de recherche pertinents pour la politique

de gestion du système de santé. L’AIM travaille à cet effet

1. Introduction

1.1. L’Agence InterMutualiste (AIM)

Chaque acte remboursé dans le cadre de l’Assurance Maladie

obligatoire en Belgique est enregistré dans les chiers de

facturation des organismes assureurs à l’aide d’un code de

nomenclature correspondant. Il en va de même pour la date,

les codes d’identication du patient, du prestataire de soins, de

l’hôpital… Même si ces données de facturation ne contiennent

pas directement de données diagnostiques, elles constituent

1 www.ima-aim.be

3

MC-Informations 257 • septembre 2014

en étroite collaboration avec l’Institut national d’Assurance

Maladie - Invalidité (INAMI), le Centre d’Expertise en Soins

de Santé (KCE), le Service Public Fédéral Santé Publique, la

Fondation Registre du Cancer, le Bureau du plan, l’Institut

Scientique de Santé Publique (ISP), et collabore également

fréquemment avec les instances fédérées compétentes.

Fin 2012, l’AIM fêtait ses 10 années d’existence2 (Préal et

Gielen 2013). En effet, l’asbl AIM a été fondée le 3 juillet 2002

à l’initiative commune des organismes assureurs. Les statuts

prévoyaient la représentation de l’INAMI, du KCE et du SPF

Santé Publique dans le conseil d’administration et furent

publiés au Moniteur belge le 31 octobre 2002. L’intégration

ultérieure dans la législation s’est faite via la loi-programme du

24 décembre 2002.

L’AIM a pour objectif de soutenir les organismes assureurs

dans leur rôle de maintien et d’amélioration constante d’un

système de soins de santé belge performant, accessible,

de haute qualité et efcace, fondé sur une base nancière

durable. D’autre part, le strict respect de la législation sur la

vie privée est une priorité. Une stricte gestion de la sécurité,

de la condentialité et de la vie privée a par conséquent été

développée dès le début .

1.2 Les données de l’AIM

Les données de l’AIM sont une source d’information importante

pour de nombreuses études, non seulement de l’AIM elle-même,

mais aussi du KCE, de l’INAMI, de l’ISP, de la Fondation Registre

du cancer, etc. Les objectifs de ces études peuvent mener à la

formulation de recommandations en vue d’améliorer la gestion

de l’Assurance maladie. Même les équipes de recherche

universitaires demandent de plus en plus de données à l’AIM

qui sont donc devenues une référence dans le système de

santé belge.

L’échantillon permanent

L’échantillon permanent a ouvert la voie à une mise à disposition

permanente et structurelle des données AIM comme source

d’information accessible aux différents acteurs et institutions

opérant dans le secteur des soins de santé. Cet échantillon

est constitué d’une cohorte d’assurés pour lesquels toutes

les dépenses de santé remboursées et les données socio-

économiques sont suivies d’année en année.

Cette cohorte a été sélectionnée par échantillonnage d’une

personne sur 40 afliées à un organisme assureur ; plus un

échantillon supplémentaire tiré au hasard de 1 personne

sur 20 parmi les afliés de 65 ans et plus. L’échantillon total

renferme donc les données de près de 305.000 personnes :

260.000 dans l’échantillon de base de 1 personne sur 40 et

45.000 dans l’échantillon supplémentaire des plus de 65 ans.

La surreprésentation des plus de 65 ans vise à augmenter la

précision pour ce groupe, qui a relativement plus de dépenses

de santé, et dans lequel les catégories d’âges les plus élevées

seraient autrement trop peu représentées3.

Plus de détails peuvent être trouvés sur le site web4 ou dans

une publication antérieure (Mertens et Preal 2009).

Les bases de données structurelles

L’AIM gère trois grandes bases de données structurelles :

une base de données «Population » reprenant des données

démographiques et socio-économiques sur les membres des

sept organismes assureurs belges ; une base de données

« Pharmanet » contenant les données relatives à tous les

médicaments remboursés, pour autant qu’ils n’aient pas été

délivrés par une ofcine hospitalière; et une base de données

«Soins de santé» reprenant le détail de toutes les prestations

remboursées dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire.

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur le

site web5.

La base de données structurelle des soins de santé existe

depuis 2014. Pendant la période 2002-2013, l’AIM n’a recueilli

auprès des organismes assureurs que les dépenses en soins

de santé nécessaires à la réalisation de projets de recherche

spéciques. À la n du projet, ces données étaient alors

détruites. L’augmentation du nombre de projets et du volume

de données a entraîné une charge de travail insoutenable

et une certaine inefcacité. Les organismes assureurs ont

par conséquent décidé de développer une base de données

permanente (reprenant des données remontant à 2006). Cette

décision a également été soutenue par l’AIM qui a prouvé son

efcacité au cours des 11 premières années et qui a su mettre

en place de solides procédures internes de sécurité dans le

respect absolu des lois sur la vie privée. Depuis janvier 2014,

les organismes assureurs livrent chaque trimestre les données

individuelles codées de leurs membres à l’AIM.

2 http://www.ima-aim.be/nl/imaweb/archives#anc_N1011A

3 ?

4 http://www.ima-aim.be/nl/imaweb/DT/content/imaweb/datas/eps/eps_introduction.html

5 http://www.ima-aim.be/nl/imaweb/DT/content/imaweb/datas/general

4

MC-Informations 257 • septembre 2014

2. Atlas AIM

2.1. Origine (Matrice) de l’Atlas AIM

L’AIM collabore à des projets ou prend elle-même l’initiative

d’effectuer certaines études liées aux soins de santé.

Pareilles études requièrent habituellement la livraison unique

d’informations ou de chiffres. Mais ces chiffres sont très vite

dépassés, et il s’ensuit inévitablement la demande de données

mises à jour d’études déjà publiées. Si actualiser chaque année

(tous les deux ans) un rapport complet dans un domaine donné

s’avère réalisable, ces demandes conduisent rapidement au

dépassement des limites des ressources humaines disponibles.

Actualiser uniquement les principaux résultats d’un rapport

d’étude est bien moins chronophage, surtout si des procédures

standardisées sont mises en place. De même, la mise à jour

annuelle des chiffres ou des indicateurs clés de tous les projets

achevés permettrait un suivi efcace de certains domaines de

recherche.

Il existait donc depuis longtemps le besoin d’une source

de référence accessible qui contienne des informations

pertinentes pour la gestion du système de soins de santé, mais

qui démontre aussi le potentiel des données de l’AIM. Cette

source de référence devait pouvoir être utilisée par une variété

d’utilisateurs externes, mais aussi par les utilisateurs internes

comme point de départ pour des analyses spéciques à un

projet donné.

C’est ainsi qu’un nouveau projet a été approuvé en mars 2011

qui poursuivait ce double objectif: mettre les chiffres validés

issus des données de l’AIM et pertinents pour la politique de

soins de santé à la disposition du public cible, et illustrer ce

faisant la plus-value des données de l’AIM. Les décideurs

politiques, les chercheurs, les collaborateurs des organismes

assureurs ou de l’AIM, et les prestataires de soins de santé

constituent les principaux groupes cible. Pour le grand public,

les chiffres ou évolutions pertinents sont diffusés par la presse.

2.2. Réalisation de l’Atlas AIM

La «maturation» du projet a pris deux ans pendant lesquels

nous avons étudié divers sites web d’indicateurs nationaux

et européens. Nous avons également afné les objectifs

opérationnels, parachevé les procédures de contrôle de la

qualité et de l’efcacité et cherché le logiciel approprié pour

la publication en ligne. Le choix s’est porté sur le logiciel de

visualisation statistique Swing® d’ABF Research6.

Nous avons opté pour un départ modeste avec un nombre

limité d’indicateurs que nous allons compléter en fonction des

intéractions avec le groupe cible et de ses réactions. Ainsi, le

site http://atlas.ima-aim.be a été ouvert au public en décembre

2013 avec des indicateurs liés à trois thèmes: les statistiques de

référence de la population de bénéciaires (ex. le pourcentage

de bénéciaire de l’intervention majorée), la prévalence du

diabète et des indicateurs sur la médecine générale.

2.3 Les particularités de l’Atlas AIM

Dénition de l’Atlas AIM

L’Atlas AIM met des statistiques, de préférence de véritables

«indicateurs», en ligne à la disposition du grand public. Il ne

s’agit donc pas d’études scientiques distinctes ou de rapports

détaillés. L’Atlas AIM fournit des chiffres globaux pour la gestion

du système de santé et une référence pour tous les acteurs

impliqués; il met à disposition des chercheurs des données

qu’ils peuvent coupler avec les leurs ; peut envoyer des

invitations à entreprendre des actions ou à étudier certaines

données plus en détail … car «mesurer, c’est savoir» (Gielen

et Preal 2014).

Les indicateurs et statistiques sont regroupés selon 6thèmes:

la démographie et le socio-économique, la prévention, l’état

de santé, la consommation de soins de santé, l’accessibilité et

l’organisation des soins de santé. Cette première phase présente

un nombre limité d’indicateurs, provenant principalement des

études déjà réalisées.

En juin 2014, l’Atlas AIM comprenait - outre des statistiques

globales - des données sur la prévalence du diabète, le

pourcentage de bénéciaires en possession d’une attestation

malades chroniques, la proportion de bénéciaires ayant eu un

contact avec un médecin généraliste, la part de bénéciaires

avec un Dossier médical global (DMG), des indicateurs relatifs

à la pratique de la médecine générale et une série d’indicateurs

liés à la consommation d’antibiotiques en ambulatoire.

L’extension des données disponibles se fait progressivement

et dépend principalement des hommes-jours disponibles. Le

Tableau 1 présente un résumé des thèmes pour lesquels des

indicateurs sont disponibles ou en cours d’élaboration.

6 http://www.abfresearch.nl/

5

MC-Informations 257 • septembre 2014

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

1

/

48

100%