Lire l`article complet

* Service d’hépato-gastroentérologie, CHU Nancy-Brabois.

Hépatite C et non-réponse : des solutions

●H. Barraud*

D

es progrès majeurs ont été réalisés durant ces quinze

dernières années dans le diagnostic, l’histoire natu-

relle et le traitement des patients atteints d’hépatite

chronique C. Le traitement de référence associe l’interféron

pégylé à la ribavirine. Une réponse virologique prolongée, définie

par l’absence d’ARN viral 6 mois après la fin du traitement et

presque synonyme de guérison, est obtenue chez plus de la moitié

des patients. Malgré ces avancées thérapeutiques, près de 50 % des

patients, principalement des porteurs du virus C de génotype 1, sont

considérés comme non répondeurs virologiques ou rechuteurs à

une bithérapie bien conduite (1-3).

EXISTE-T-IL DES NON-RÉPONDEURS ?

D’après la communication de V. de Ledinghen

(hôpital Haut-Lévêque, Bordeaux)

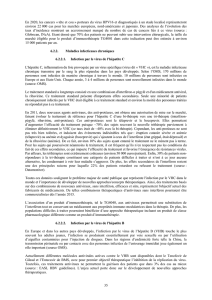

L’étude des cinétiques précoces de la réplication virale chez des

patients traités par bithérapie montre que 64 % sont des “répondeurs

rapides”, c’est-à-dire présentant une diminution marquée de leur

charge virale dès les premières semaines du traitement, alors que

24 % ont une réponse réelle mais lente au cours des 24 premières

semaines de traitement. Seuls 8 % des patients n’ont pas de varia-

tion de leur charge virale au cours des 6 premiers mois de traite-

ment, et correspondent ainsi à de “vrais non-répondeurs”, tandis

que 4 % présentent une réponse partielle avec une diminution

modeste de la charge virale, d’environ 0,5 log

10

(diapositive 1) (4).

Les patients jugés “non répondeurs” pourraient donc ne pas être

si nombreux, et certains le sont probablement plus du fait d’une

insuffisance thérapeutique, liée à une dose, à une durée et/ou à

une adhésion au traitement inadaptées, que du fait d’une résistance

virale.

L’issue virologique du traitement antiviral peut être estimée par

l’existence d’une réponse virologique à la douzième semaine de

traitement, définie par une diminution d’au moins 2 log

10

de la

charge virale préthérapeutique ou par un ARN viral indétectable

dans le sérum. Elle est observée chez 86 % des malades traités

(tous génotypes confondus). Chez ces patients, la probabilité d’une

réponse virologique prolongée est de 65 %. À l’inverse, la proba-

bilité de réponse virologique prolongée chez les patients non répon-

deurs à la douzième semaine de traitement est quasi nulle, voisine

de 3 % (diapositive 2) (1). Ces données indiquent qu’une priorité

doit être accordée aux trois premiers mois, tout devant être mis

en œuvre pour optimiser le traitement durant cette période, aussi

bien en termes de dose d’interféron et de ribavirine qu’en termes

de gestion des effets indésirables.

Chute de 2 log10

ou ARN-

Oui 65 %

86 %

S12

35 %

RVP

NR

Non

3 %

14 % 97 %

RVP

NR

Fried MW et al. NEJM 2002;347:975-82.

Diapositive 2. Priorité aux 3 premiers mois.

Pas de réponse (≈ 8 %)

Réponse partielle (4 %)

Réponse lente (≈ 24 %)

Zeusem S et al. J Hepatol 2005;43:250-7.

Réponse

rapide (≈ 64 %)

1

> 2,0

> 0,5

0

Mois

270 malades naïfs

Pegasys® 180 µg + Copegus® 1 000/1 200 mg/j

VL decrease (log copies/ml)

ETR

6

Diapositive 1. Cinétiques virales précoces sous traitement par PEG-IFNα-

2a + ribavirine.

ÉCHOS DE SYMPOSIUM

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 1 - vol. IX - janvier-février 2006

52

Comment diminuer le nombre de malades

non répondeurs ?

Commencer un traitement antiviral n’est jamais une urgence.

L’annonce du diagnostic a déjà été un stress, le diagnostic de non-

réponse en est certainement un autre. Il faut savoir tenir compte

de la vie familiale (naissance, divorce, maladie de l’entourage,

etc.) mais aussi professionnelle du patient (promotion, licencie-

ment, déménagement, etc.), afin de déterminer le moment le plus

opportun pour débuter le traitement, sans pour autant attendre la

progression de la fibrose… Il est important de rechercher d’éven-

tuels facteurs de mauvais pronostic, tels que l’âge avancé, le sexe

masculin, un indice de masse corporelle élevé, une infection par

un virus de génotype 1 ou 4, une forte charge virale, l’existence

d’une stéatose et/ou d’une fibrose sévère. Parmi ces facteurs, cer-

tains sont liés à une insulinorésistance et doivent être pris en

charge avant le début du traitement (5). La biopsie hépatique peut

alors être utile, pour différencier les lésions liées au virus et une

stéatose hépatique non alcoolique. Un régime hypocalorique asso-

cié à la pratique quotidienne d’exercice physique en cas de sur-

poids ainsi que l’interruption d’une éventuelle consommation

excessive d’alcool sont aussi importants à considérer avant l’ini-

tiation du traitement que la prise en charge d’un diabète et/ou d’une

dyslipidémie.

Une fois le traitement débuté, il s’agira de tout mettre en œuvre

pour ne pas avoir à l’interrompre ou même à diminuer les doses,

et permettre ainsi au patient de conserver le maximum de chances

de réponse virologique prolongée. L’objectif est de maintenir le

traitement à plus de 80 % de la dose de départ, pour l’interféron

pégylé comme pour la ribavirine (6). Il a en effet été clairement

montré que plus la posologie de la ribavirine était faible, plus les

chances d’éradication virale prolongée étaient faibles (7) (diapo-

sitives 3 et 4).

L’adhésion au traitement doit être impérativement favorisée, d’où

l’importance de bien évaluer au préalable les comorbidités et les

éventuelles contre-indications (8). Il faut savoir aborder le problème

de l’abstinence alcoolique, favoriser les rencontres mensuelles,

s’aider de la famille, des infirmières, enfin gérer au mieux chaque

effet lié à l’administration du traitement antiviral. Parmi eux, l’ané-

mie représente la première cause d’interruption du traitement anti-

viral, et induit la réduction de la posologie de la ribavirine (hémo-

globine < 10 g/l) dans 15 à 22 % des cas (1, 3, 9). La prescription

d’érythropoïétine peut permettre de maintenir la posologie de la

ribavirine à plus de 80 % de la dose nécessaire, et ainsi d’accroître

les chances de réponse virologique prolongée chez les patients

traités (10). Une étude rétrospective effectuée chez 201 patients

de génotype 1 a en effet montré un taux de réponse virologique

prolongée de 71 % versus 43 % chez les patients ne bénéficiant pas

d’injections d’érythropoïétine; en outre, une amélioration de la

qualité de vie a été mise en évidence chez les patients traités par

érythropoïétine (11) (diapositives 5 et 6). Le rapport coût/effica-

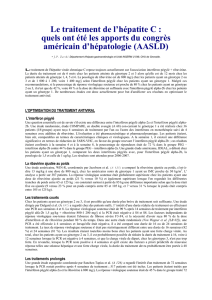

Mc Hutchinson JG et al. Gastroenterology 2002;123:1061-9.

Interféron retard + ribavirine :

80 % de la dose

Réponse virologique prolongée

p = 0,04

Génotypes 1 : si 80 % de la durée du traitement,

réponse virologique prolongée : 51 % versus 34 % (p = 0,01)

63

> 80 %

0

10

20

30

40

50

60

70

52

< 80 %

Diapositive 3. Essayer de maintenir les doses > 80 %.

Reddy KR et al. EASL 2005.

p = 0,01

Réponse virologique prolongée en fonction de la dose de ribavirine

reçue durant les 12 premières semaines de traitement.

0

10

20

30

40

50

60

70 66

> 97 %

57

80-97 %

45

60-80 %

0

< 60 %

Diapositive 4. Ribavirine : les 12 premières semaines sont essentielles !

Afdhal NH et al. Gastroenterology 2004:126:1302-11.

• N = 185

• Interféron + ribavirine

• EPO ou placebo

si Hb < 12 g/dl

• Amélioration de la qualité

de la vie (SF36) p < 0,001 0

20

40

60

80

100 88

EPO

p < 0,001

Maintien de la dose de ribavirine

60

Placebo

Diapositive 5. Effet de l’EPO sur la dose de ribavirine.

Zubair S et al. DDW 2005.

• N = 201

• Génotype 1

• Étude rétrospective

Coût/efficacité ? 0

20

40

60

80

100

71

EPO

p = 0,01

Réponse virologique prolongée

43

Abstention

Diapositive 6. Érythropoïétine et réponse virologique prolongée.

ÉCHOS DE SYMPOSIUM

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 1 - vol. IX - janvier-février 2006 53

cité reste encore à évaluer. Un essai multicentrique randomisé

(PEGEPO) comparant l’utilisation ou non de l’epoetin ß chez des

patients atteints d’hépatite chronique virale C et traités par bithéra-

pie est actuellement en cours, coordonné par F. Lunel.

Une neutropénie peut également être induite par le traitement anti-

viral ; une seule étude rétrospective a évalué l’efficacité du G-CSF

chez 9 patients de génotype 1 ; le taux de réponse virologique pro-

longée n’était pas significativement différent chez les patients rece-

vant du G-CSF et chez ceux n’en bénéficiant pas (11). À ce jour,

il n’y a donc pas de recommandation pour sa prescription lors du

traitement d’une hépatite chronique C. La place d’un agoniste des

récepteurs de la thrombopoïétine dans le traitement des thrombo-

pénies induites par le traitement antiviral mérite également d’être

précisée ; c’est l’objet d’une étude de phase II, dont le promoteur

est GlaxoSmithKline.

Les troubles de l’humeur et la dépression sont fréquents au cours

du traitement antiviral ; leur incidence varie de 20 à 39 % ; ils sur-

viennent principalement pendant les 12 premières semaines de

traitement (87 %) (1, 2, 12-14). Leur dépistage (et leur traitement)

est essentiel avant de débuter la bithérapie, dans la mesure où ils

risquent de se majorer et d’induire une mauvaise adhésion au trai-

tement. Une étude portant sur 14 malades traités par paroxétine

(20 mg/j) en cas de dépression a montré que 79 % des patients étaient

parvenus au terme du traitement antiviral ; les différents scores

psychiatriques s’étaient en outre améliorés (15). Il a également été

observé qu’un traitement préventif par citalopram (20 mg/j) admi-

nistré chez 14 malades ayant des antécédents psychiatriques per-

mettait de diminuer significativement la fréquence de la dépression

(14 %, contre 64 % dans le groupe non traité) (16). Une étude

multicentrique randomisée, ParoPEG (ANRS), réalisée en double

aveugle et coordonnée par J.P. Bronowicki (Nancy), débute actuel-

lement ; son objectif est d’évaluer l’efficacité de la paroxétine dans

la prévention du syndrome dépressif chez des patients traités pour

une hépatite chronique C.

Faut-il modifier la manière de prescrire

l’interféron retard ?

Un gain d’efficacité du PEG-IFNα-2a associé à la ribavirine (1 à

1,2 g/j) est observé dans l’étude HALT C, portant sur 604 malades

non répondeurs à un traitement antérieur par interféron standard

avec ou sans ribavirine : la réponse virologique prolongée après

48 semaines de traitement était de 28 % en cas de traitement par

interféron seul au préalable, contre 12 % en cas de bithérapie (17).

L’interféron pégylé en association avec la ribavirine est indiscu-

tablement le traitement de référence. Le changement d’interféron

pégylé est possible ; un essai non contrôlé portant sur 31 malades

non répondeurs au PEG-IFNα-2b associé à la ribavirine (800 mg/j)

a montré un bénéfice du retraitement par PEG-IFNα-2a associé

à la ribavirine (1 à 1,2 g/j), avec obtention d’un taux de réponse

virologique prolongée (18).

La durée du traitement antiviral pourrait être majorée à 72 semaines

au lieu de 48 semaines pour les génotypes 1, bien que le bénéfice

ne soit pas clairement démontré. L’étude TeraVic-4, effectuée chez

326 malades jugés non répondeurs après quatre semaines de traite-

ment, qui ont ensuite bénéficié d’un traitement par PEG-IFNα-2a

(180 µg/sem.) et ribavirine (800 mg/j) durant 48 ou 72 semaines,

a cependant montré une augmentation significative du taux de

réponse virologique prolongée chez les patients traités durant

72 semaines (32 % contre 45 %) (19) (diapositive 7). L’allonge-

ment de la durée de traitement pourrait être nécessaire chez cer-

tains malades “répondeurs lents” ; la posologie de la ribavirine

dans cette étude était toutefois inférieure à celle habituellement

administrée.

Sanchez Tapias JM et al. AASLD 2004.

• TeraVic-4

• 326 malades

non répondeurs à S4

• PEG-IFNα-2a 180 µg/sem.

• Ribavirine 800 mg/j

• 48 sem. versus 72 sem.

0

10

20

30

40

50

32

48 sem.

p = 0,01

Réponse virologique prolongée

45

72 sem.

Diapositive 7. Faut-il traiter plus longtemps ?

L’augmentation du rythme des injections d’interféron pégylé

(2/sem.) pourrait être une option thérapeutique intéressante. Une

étude, réalisée chez 26 malades naïfs traités par PEG-IFNα-2b et

ribavirine (10,6 mg/kg/j) pendant 24 ou 48 semaines (selon le

génotype), a ainsi montré une augmentation significative du taux

de réponse virologique prolongée chez les patients traités par deux

injections par semaine comparativement à ceux traités par une

injection unique d’interféron pégylé (72 % contre 25 %) (20). Le

pourcentage anormalement faible de réponse virologique obser-

vée dans cette étude chez les patients traités par une seule injection

ne permet pas, cependant, de recommander cette pratique.

L’augmentation de la dose d’interféron pégylé pourrait être une

autre piste ; Diago et al. ont en effet montré une augmentation du

taux de réponse virologique prolongée (37,5 %) chez des patients

de génotype 1 non répondeurs à une bithérapie et traités alors par

des doubles doses de PEG-IFNα-2a (360 µg/sem.) (21). Ces résul-

tats encourageants doivent être confirmés par l’étude REPEAT,

où quatre groupes de patients non répondeurs au PEG-IFNα-2b

associé à la ribavirine sont comparés ; deux d’entre eux reçoivent

en association à la ribavirine un traitement d’induction (12 semaines)

par des doubles doses de PEG-IFNα-2a (360 µg), suivi d’un traite-

ment à la posologie habituelle (180 µg), pendant une durée totale

de 48 ou de 72 semaines (diapositive 8).

Le dosage plasmatique de la ribavirine pourrait également être utile

pour améliorer l’efficacité du traitement antiviral, en raison de

l’existence d’un seuil d’efficacité de la molécule (voisin de 3 mg/l)

au-delà duquel les chances de réponse virologique pourraient être

accrues (22).

ÉCHOS DE SYMPOSIUM

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 1 - vol. IX - janvier-février 2006

54

TRAITEMENT SUSPENSIF

État des lieux dans la “vraie vie”

D’après la communication de C. Trépo

(hôpital Hôtel-Dieu, Lyon)

NOREVIC 1 est une étude transversale française, réalisée dans

27 centres d’hépatologie, dont l’objectif était de décrire les moda-

lités de prise en charge des patients atteints d’hépatite chronique C

“non répondeurs à au moins un traitement antiviral”. Les données

étaient recueillies à l’aide d’un questionnaire médical au cours de

la consultation. Entre mai 2002 et octobre 2003, 389 patients étaient

inclus : 48 % des patients n’étaient pas traités, bien que 27 % aient

un score Métavir F4 à la dernière biopsie, et 22 % un score F3.

Les motifs de non-traitement étaient dans 67 % des cas liés à une

décision médicale, et dans 14 % des cas au refus du patient. Parmi

les patients sous traitement, 54 % étaient inclus dans des protocoles

thérapeutiques ; les autres bénéficiaient d’une monothérapie dans

28 % des cas, d’une bithérapie dans 29 % des cas et d’une trithéra-

pie dans 28 % des cas. La monothérapie correspondait à l’adminis-

tration de ribavirine (24 % des cas), d’interféron standard (19 % des

cas) ou pégylé (52 % des cas), ou encore de silymarine (5 % des

cas). La bithérapie était une association interféron pégylé et riba-

virine (86 % des cas), pentoxifylline et vitamine E (7 % des cas)

ou ribavirine et amantadine (7 % des cas). Enfin, la trithérapie corres-

pondait toujours à une association interféron pégylé, ribavirine et

amantadine (diapositives 9, 10, 11).

NOREVIC 2 est une enquête nationale réalisée auprès des méde-

cins, libéraux ou non, issus de centres hospitaliers universitaires

(CHU), généraux (CHG) ou régionaux ; elle concerne la place

d’un traitement antiviral d’entretien chez les patients considérés

comme “non répondeurs” à un ou plusieurs traitements anté-

rieurs. Des questionnaires permettaient l’évaluation de la défini-

tion : des patients “non répondeurs” ; des critères optimaux de l’in-

dication et des objectifs du traitement d’entretien ; du choix des

molécules et de leurs posologies ; de la durée optimale du traite-

ment. Une excellente participation a été notée, puisque 222 méde-

cins spécialistes ont complété les questionnaires de l’enquête ;

16 % étaient issus de CHU, 37,4 % de CHG, 24,2 % étaient libé-

360 µg

A180 µg

Follow-up

Pegasys®

360 µg

B180 µg

Follow-up

48 72

Pegasys®

C180 µg

Follow-up

Pegasys®

360 µg

D180 µg

Follow-up

Malades non répondeurs à l’interféron retard α-2b + ribavirine

Pegasys®

Diapositive 8. Quelle dose et quelle durée de PEG-IFNα-2a : REPEAT.

Pourcentage

Score de fibrose

(Métavir) à la dernière

biopsie (n = 379)

0 0,5

1 21,1

2 29,8

3 21,9

4 26,6

ALAT

• Patients traités

≤ N 43,5

N - 1,5 N 15,7

> 1,5 N 40,9

• Patients non traités

≤ N 22,7

N - 1,5 N 23,9

> 1,5 N 53,3

À l’inclusion

• 48 % des patients

ne sont pas traités

• 27 % ont une cirrhose

Refus du patient

14 % Autre

19 %

Décision médicale

67 %

Motifs de non-traitement

Diapositive 9. 389 patients ont été inclus entre mai 2002 et octobre 2003.

Parmi les patients

débutant un traitement

à l’inclusion, 54 % sont

inclus dans un protocole

thérapeutique

Autre 15 %

Trithérapie

28 %

Monothérapie

28 %

Bithérapie 29 %

Monothérapie

PEG-IFN (61 %)

Bithérapie

PEG-IFN

+ ribavirine (83 %)

Trithérapie

PEG-IFN + ribavirine

+ amantadine (77 %)

Diapositive 10. Patients sous traitement.

51 % sont traités

40 %

14 % 29 %17 %

Monothérapie Bithérapie Trithérapie Autre

Trithérapie

PEG-IFN + ribavirine

+ amantadine

100 %

Monothérapie

Autre traitement Pentoxifylline + vit. E (70 %)

Ribavirine

24 %

IFN

19 %

Silymarine

5 %

PEG-IFN 52 %

Bithérapie

Pentoxifylline

+ vit. E

7 %

Ribavirine +

amantadine

7 %

PEG-IFN + ribavirine

86 %

Diapositive 11. Modalités de traitement chez les patients non répondeurs

avec cirrhose.

ÉCHOS DE SYMPOSIUM

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 1 - vol. IX - janvier-février 2006 55

raux et 22,4 % avaient une activité mixte. Les critères optimaux

pour l’initiation d’un traitement d’entretien étaient un stade Méta-

vir supérieur à F3, l’existence d’une réponse biochimique, une tolé-

rance satisfaisante du traitement antiviral, et la volonté du patient

(diapositive 12). Le choix des molécules était fonction des essais

au cours de cette période ; aussi, la monothérapie par interféron

pégylé était préférée à la bithérapie (ou à la ribavirine seule) si

celle-ci était mal tolérée, et la ribavirine en monothérapie était pré-

férée en cas de contre-indication à l’interféron (diapositive 13).

Les réticences à l’indication d’un traitement d’entretien incluaient

la mauvaise tolérance du traitement, les craintes du patient, l’ab-

sence de recommandation et le manque de preuves, mais surtout

les difficultés d’évaluation de ce traitement. Il est probable que

l’utilisation plus fréquente des marqueurs non invasifs de fibrose

permettra à l’avenir de suivre plus aisément ces patients, et donc

de les traiter. Quoi qu’il en soit, le pourcentage de patients bénéfi-

ciant d’un traitement d’entretien était respectivement de 7 %, 36 %

et 34 % en cas de score Métavir inférieur à F3, égal à F3, et en

cas de cirrhose compensée (diapositive 14). Ces derniers chiffres

sont décevants ; il est évident qu’il faudrait traiter davantage ces

patients, connus pour une maladie fibrosante avancée et pour les-

quels un bénéfice peut être réellement attendu. Réduire l’activité

nécrotico-inflammatoire de la maladie, c’est-à-dire normaliser les

transaminases, peut en effet permettre de freiner le développement

de la fibrose hépatique. L’objectif du traitement d’entretien est éga-

lement de prévenir les complications de la maladie en attendant

l’arrivée de nouvelles molécules antivirales ; et les renforts sont

probablement proches…

NOREVIC 3 est lancée ; il s’agit d’un observatoire des pratiques

thérapeutiques et de surveillance d’un suivi de cohorte de patients

non répondeurs traités et non traités. Un recueil des événements

cliniques et biologiques pertinents sera effectué par le patient lui-

même ; les marqueurs indirects de fibrose pourront être utilisés. Un

site internet (www. non-répondeur.com) a par ailleurs été créé pour

une réponse aux différents items “on line” ; une mise à disposition

d’algorithmes décisionnels est également proposée.

Les arguments “pour et contre”

le traitement suspensif

■

■

Traitement suspensif : les arguments “pour”

D’après la communication de D. Guyader

(CHU Pontchaillou, Rennes)

Le traitement suspensif correspond à un traitement par interféron

pégylé et/ou ribavirine, prolongé et en association avec la correc-

tion des cofacteurs de la fibrose (consommation régulière d’alcool,

surpoids, etc.). Ses objectifs sont le ralentissement de la progres-

sion de la fibrose et la prévention des complications de la cirrhose

chez des malades n’ayant pas répondu à un traitement antiviral bien

conduit. Poynard et al. ont montré chez plus de 3 000 malades sous

traitement antiviral, quel qu’il soit, que peu de patients aggravaient

leur fibrose hépatique ; certains l’amélioraient et la plupart la stabi-

lisaient (diapositive 15) (23). Les facteurs associés à la régression

de la fibrose étaient des scores initiaux de fibrose et d’activité

faibles, une charge virale faible (inférieure à 1,3 M/ml), le jeune

âge (< 40 ans), un indice de masse corporelle inférieur à 27 kg/m2,

et l’obtention d’une réponse virologique prolongée. Un bénéfice

était observé, même quand la maladie était d’emblée sévère. La

réversion de la cirrhose n’est pas un événement si exceptionnel

(diapositive 16) ; une réelle amélioration histologique peut être

observée chez ces patients, même en l’absence de réponse virolo-

gique prolongée. Le jeune âge et un meilleur contrôle de l’activité

histologique apparaissent associés à la régression de la fibrose.

L’efficacité du traitement suspensif a ainsi été mise en évidence

dans beaucoup d’études, dont le schéma était cependant mal adapté

à cette évaluation. En effet, les biopsies hépatiques sont souvent

120%

80

40

0

95,9

Stade

Métavir > F3

69,4

Réponse

biochimique

25,6

Nombre de

traitements

antérieurs

80,8

Tolérance du

traitement

93,2

Volonté

du patient

Diapositive 12. Critères optimaux pour l’initiation d’un traitement d’en-

tretien.

%

60

80

40

20

0

85,4

PEG-IFN

monothérapie

31,5

Bithérapie

35,2

Ribavirine

monothérapie

26,5

La meilleure

combinaison

Diapositive 13. Choix des molécules.

7 %

Patients

avec score Métavir < F3 Patients

avec score Métavir = F3

Patients

avec cirrhose compensée

93 % 64 %

66 % Patients non traités

Patients bénéficiant

d’un traitement d’entretien

36 %

34 %

Diapositive 14. Pourcentage des patients ARN VHC+ bénéficiant d’un trai-

tement d’entretien.

ÉCHOS DE SYMPOSIUM

La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 1 - vol. IX - janvier-février 2006

56

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%