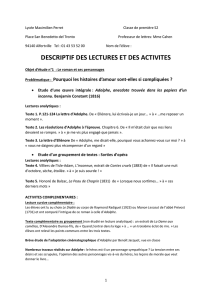

Compte rendu de Jean-François Grégoire

1

Compte rendu de Benoît BOURGINE, Paulo RODRIGUES, Paul SCOLAS (éd.), La margelle du

puits. Adolphe Gesché, une introduction (Théologies), Paris, Cerf, 2013, 513 p.,

ISBN 978-2-204-10114-1

Voilà un livre bienvenu ! Il se présente – humblement – comme une introduction à la vie et à

l’œuvre d’Adolphe Gesché, personnalité marquante du monde de la théologie en Belgique et

ailleurs, décédé il y a une dizaine d’années : mais à vrai dire, c’est une somme, pleine

d’analyses subtiles, de mises en perspective, mais aussi de sympathie et de respect, de

reconnaissances de dette et de dialogues.

Je vous propose une lecture transversale et très personnelle de ce livre qu’on doit au travail

commun de Benoît Bourgine, Paulo Rodrigues et Paul Scolas. Je me contenterai en effet de

souligner quelques aspects de la pensée d’Adolphe Gesché à propos desquels on pourrait

parler d’un consensus de la part des auteurs – abandonnant à d’autres plumes plus

compétentes que la mienne le soin d’analyser plus finement le contenu des articles réunis ici.

Une personnalité

Adolphe Gesché : un chercheur qui surtout s’interroge. Un enthousiaste de la vérité – dans

son lien avec la liberté (on pense à Jésus disant : « Je suis le chemin, la vérité et la vie »),

plutôt qu’en tant qu’elle serait une contrainte, dogmatiste. Un homme pudique, discret,

souvent inquiet, que la passion de l’échange seule poussait parfois à dépasser cette espèce de

timidité foncière que d’aucuns lui reconnaissaient. Un homme intelligent, fin, et à la bonté

large, confiante une fois qu’on était parvenu à passer outre la réserve d’usage, héritage

culturel sans doute, qui le caractérisait d’abord.

Pas un théologien en chambre, même si toute sa carrière s’est passée au service de la

théologie dans les instituts où on l’enseigne. Analytique sans couper les cheveux en quatre,

précis sans être byzantin, Adolphe Gesché était persuadé que la théologie est pastorale,

quoiqu’en disent ou en pensent certains, puisque radicalement orientée par le salut de

l’homme. Autre conviction très forte dont il ne faisait pas mystère : on ne fait pas de la

théologie avec de la théologie, ou pour des théologiens – d’où sa tendance à lire et fréquenter

des auteurs hors du sérail, et à se laisser interroger par eux. D’où également son intérêt

soutenu pour les sciences humaines, la littérature « profane », le cinéma, etc.

Une passion

« Ma passion, ce fut Dieu », s’est exclamé Adolphe Gesché lors de son septante-cinquième

anniversaire, peu de temps avant son décès. « Ma vocation était théocentrique, avait-il écrit

auparavant : apporter Dieu aux hommes, ici-bas et pour l’au-delà. »

Un de ses soucis majeurs aura été de ne pas faire précéder Dieu de nos définitions et de nos

interdits, mais de le chercher dans son « lieu natal », lequel nous renvoie à la parole des

témoins qui en ont fait l’expérience dans le combat (Jacob, Job) ou dans la louange. Le

témoin par excellence étant Jésus au moment…crucial de son témoignage c’est-à-dire sur la

croix.

Dans ce sens, Adolphe Gesché n’aura jamais ménagé ses peines pour redonner du sens au mot

« Dieu », en l’utilisant autrement, en en parlant autrement : singulièrement, en se laissant

2

revisiter par le Dieu du bonheur : « Il est bon de travailler au plein midi de la joie, écrira-t-il à

ce propos. Il l’est très peu de le faire à l’ombre d’une rigueur sans merci, ‘le couteau toujours

entre les dents’ », comme le fanatiques, les fauteurs de violence, les idéologues – et aussi en

cherchant à rendre leur intelligibilité aux mots de la foi, quitte à fonder, pour y parvenir, de

nouveaux concepts qui permettent l’arrivée de Dieu.

Une méthode

Adolphe Gesché avait le goût (prononcé) du paradoxe. Sa devise en offre une bonne idée :

« Per invisibilia ad visibilia » ! Un mot d’ordre éminemment théologique puisqu’il s’agit là

que l’invisible ouvre et rende intelligible ce que l’on voit, tout en en maintenant vif le

mystère…invisible. Dans ce contexte, l’homme ne peut qu’être une histoire sacrée.

Faire dialoguer – le visible et l’invisible, l’humain et Dieu, la foi et le temps – tel aura été le

chemin, la voie (la méthode) privilégiée de ce théologien d’exception.

Adolphe Gesché aura toujours eu le souci de rencontrer les questions du monde

d’aujourd’hui, non pas pour être à la mode, loin de là, ni pour paraître progressiste, mais parce

qu’il va de soi, à son avis, que s’il importe que la foi écoute le monde (pour reprendre le titre

d’un livre de Mgr Dondeyne, dans les années soixante), il s’agit tout autant de rendre la foi

assez crédible pour que le monde souhaite l’écouter…

Du coup, les questions sociales, les questions de société loin de lui être indifférentes, le

sollicitent et il saisit les circonstances comme autant d’appels, d’interpellations. Et cela,

toujours, dans un souci d’utilité, ce qui signifie qu’il mettra son point d’honneur à croiser les

questions de ses interlocuteurs avec tact, en les accueillant tels qu’ils sont, là où il en sont –

sous peine, sinon, pour la théologie, de ne devenir que « métal qui résonne ou cymbale

retentissante ». « Il y a en vous, dira-t-il un jour à un public de (futurs) théologiens, comme en

tout homme, une source particulière, unique et singulière, toute personnelle, non donnée aux

autres, et qui rend chacun de nous indispensable. »

Adolphe Gesché cultivait la conviction que la théologie gagne en vitalité quand elle s’écrit en

dialogue avec d’autres discours, qu’elle rencontre des interlocuteurs qui n’appartiennent pas à

son domaine spatio-temporel. Alors, bien sûr, entrer en dialogue, c’est accepter de se

décentrer, l’autre devant être entendu pour lui-même en son lieu propre. D’où l’importance

dans l’œuvre et la vie d’Adolphe Gesché des thèmes de la visitation : nous sommes des êtres

visités – et de l’hospitalité en lien avec la vigilance : serons-nous assez attentifs pour être

accueillants ?

Une surprise

À sa mort, Adolphe Gesché a laissé un gigantesque fichier qu’on a jugé utile de numériser

tant il est riche de potentialités diverses. Pour le moins, il donne une idée de l’intérêt inouï que

notre théologien portait à la vie, à la culture, à la pensée : il s’agit de citations (de philosophes,

de théologiens, de scientifiques, d’écrivains, de messieurs tout-le-monde) et de réflexions

surgies un peu partout à propos d’un peu n’importe quel sujet.

Un vrai trésor qui permet de comprendre ceci, qui est fondamental : que, pour Adolphe

Gesché, la théologie, tout en demeurant un discours sur Dieu est aussi un discours sur

l’homme, susceptible de lui apporter une nouvelle compréhension de lui-même. Pour Gesché,

3

anthropologie et théologie sont les deux doigts d’une même main – où un troisième doigt

pourrait bien s’appeler cosmologie !... « Le salut vient de Dieu à l’homme par le cosmos »,

écrit-il en 1989. « Dieu est partie prenante de la définition possible de l’homme ».

On évoquait, ci-dessus, le thème de la visitation dans l’œuvre de notre auteur : les citations,

qu’il décrivait comme des « visitations percutantes » en sont parties prenantes, a fortiori si,

comme lui, on les conçoit telles des provocations pour/de la pensée, des coïncidences

éclairantes, etc.

Une théologie d’espérance

Adolphe Gesché avait une conscience aiguë des changements en profondeur intervenus dès

avant le concile dans le champ religieux : agnosticisme, indifférence, plus encore

qu’athéisme, forçaient, pensait-il, le croyant à quitter les évidences, les discours valables soi-

disant urbi et orbi, à entrer en dialogue avec ses contemporains qui ne pensent pas pouvoir

croire, et encore à réfléchir sur cette part de croyance et d’incroyance qui traverse chacun

d’entre nous, en se préoccupant du fait que l’évangile puisse encore être écouté comme une

bonne nouvelle méritant audience.

Très tôt, Gesché aura mobilisé ses forces pour fonder une réflexion théologique approfondie

sur Dieu, laquelle lui semblait faire magistralement défaut dans les années 60, masquée ou

déviée qu’elle était par des préoccupations éthiques largement majoritaires. Du coup, il

cherchera à préciser les droits de la foi (sa crédibilité, sa vraisemblance) en tant que

dimension constitutive (existential) de l’existence humaine autour de cette conviction forte

selon laquelle les raisons de croire ne peuvent être dissociées des raisons de vivre et d’espérer.

C’est dans cette perspective que le thème du salut (ou de la « salutarité » pour user d’un

néologisme qui lui était familier) a acquis dans son œuvre une importance cruciale. La

problématique du salut était censée répondre à la question de savoir comment réaliser

pleinement les aspirations humaines, comment en restituer l’espérance – et comment « Dieu »

peut aider magistralement à y parvenir, entre autres parce qu’il est dépassement (on pense à

Pascal : « L’homme passe l’homme »), excès qui révèle l’homme, qui lui offre assez de

distance par rapport à lui pour qu’il puisse s’approcher, devenir prochain.

Proposant d’envisager « Dieu » (un terme qu’il conseillait d’accompagner de guillemets,

toujours !) comme excès pour ouvrir la pensée, Adolphe Gesché suggérait en même temps de

tabler sur le principe de salutarité afin d’empêcher la théologie de la foi et de la religion de

tourner sur elle-même, de ne faire jamais que s’auto-référencer, et, par conséquent, de ne

libérer rien ni personne. Pour lui, d’après les auteurs de « La Margelle du puits », il va de soi

que l’homme se révèle à lui-même par ce qui le transcende, et que justement, la foi est

susceptible de fournir le recul et la transcendance nécessaires pour permettre à la raison

(philosophique entre autres) de voir mieux et plus clair.

L’identité a besoin d’altérité, assénait volontiers Adolphe Gesché. Il n’est pas bon que les

hommes soient seuls, confinés dans leur seul face-à-face ; en étant l’Autre des hommes, Dieu

leur permet d’être toujours mieux qui ils sont, ensemble et chacun pour soi. En même temps,

c’est aussi à l’homme qui dialogue avec Dieu et qui a intérêt, s’il souhaite que ce dialogue soit

fécond, à laisser Dieu être Dieu, de lui laisser la possibilité de se révéler tel qu’il est –

singulièrement à travers Jésus-Christ et toute la Bible à travers lui. En d’autres termes,

4

l’homme et Dieu s’intersignifient, et c’est en cela qu’ils ont « intérêt » à compter l’un sur

l’autre, à se faire confiance.

Relances

Les auteurs de « La Margelle du puits » ont eu la bonne idée de faire reprendre par quelques

bons connaisseurs de l’œuvre d’Adolphe Gesché quelques-unes des grandes thématiques (le

mal, l’homme, Dieu, la Christ, etc.) qui ont retenu son attention dans l’élaboration de son

œuvre majeure : « Dieu pour penser ». Reprise, c’est trop peu dire : il s’agit plutôt d’échos (un

terme qui consonne avec catéchèse, comme on sait) ou de relances pour parler comme les

éditeurs du livre, c’est-à-dire d’envisager des prolongements, dans un esprit de dialogue tel

qu’Adolphe Gesché l’a lui-même si finement défini. C’est l’occasion de souligner ce que

l’œuvre de l’auteur a d’original mais aussi de repérer les lieux où telle intuition géniale

demande à être précisée.

L’occasion aussi d’approcher un peu plus de la définition, selon notre théologien, de la

théologie et du théologien, qu’il ne conçoit pas comme harcelant l’homme de réponses toutes

faites, mais comme cherchant plutôt à le faire vivre de ces réponses et des questions qui les

ont suscitées…

Petit florilège, pour le plaisir :

« La théologie ne doit pas seulement être interrogeante (s’interroger sur la réalité,

etc.) mais interrogative (se présenter toujours avec des points d’interrogation). Le

langage théologique n’est pas un langage d’affirmation. »

« La théologie est la science des surplus, une recherche propre de la vérité, qui

consiste à assister à sa naissance sous l’égide d’un ‘excès’ »

« La théologie est recherche permanente de retrouvailles et de renouvellement de

sens. »

« Le théologien est moins un chercheur (on ne lui attribue guère de « découvertes »)

qu’un interrogateur ; il interroge plus qu’il ne questionne. »

« Tel est bien notre métier (de théologien) : aller jusqu’au bout, jusqu’au fond, là où

la peur se tapit, pour délivrer l’homme de ses peurs, sources de toutes les violences :

peur des autres, peur de Dieu, peur de soi-même (la pire des peurs, cette peur de ses

sentiments, de ses désirs, de ses passions). Cette peur qui rend fou, violent et injuste. »

« La théologie est amour de Dieu, mais elle est aussi amour déférent de l’homme. »

Jean-François Grégoire

Décembre 2013

1

/

4

100%