Indications de correction

PARTIE 1 5

Les modalités de la transmission des caractères héréditaires

RÉINVESTIR

Indications de correction

exercices du chapitre 5

1

© Educagri éditions, 2015

➋ a) Un seul gène entre en jeu dans ce caractère.

b) L’allèle P, dominant, est l’allèle motte, l’allèle p, récessif, est l’allèle cornu.

c) Parents : Parent 1 [cornue] × Parent 2 [motte]

F1 : 100 % [motte]

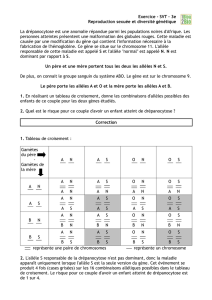

d) F2 : échiquier de croisement F1 × F1

Gamètes

Gamètes

Pp

P[motte] [motte]

p[motte] [cornue]

Cet exercice est purement théorique dans la mesure où les individus mâles ou femelles homozygotes sont stériles.

Tester vos

connaissances

➊ La ou les bonnes propositions sont cochées ci-dessous.

a) Le génotype :

■ correspond au couple d’allèles que présente un

individu sur le locus considéré.

■ correspond à l’expression des allèles pour le

caractère étudié.

■ correspond à l’ensemble des gènes d’un individu.

b) Le phénotype :

■ correspond à l’expression du génotype pour

le caractère étudié.

■ correspond à l’expression de l’allèle dominant

pour l’espèce étudiée.

■ correspond au couple d’allèles que possède

un individu sur le locus considéré.

c) Lors d’une expérience de monohybridisme avec

des parents de lignée pure :

■ les individus de la F1 sont toujours homogènes

car ils ont tous le même génotype.

■ les individus de la F1 sont des hybrides.

■ chaque gamète des individus F1 a le même pour-

centage de chance de contenir l’un ou l’autre allèle.

d) Les allèles récessifs :

■ s’expriment chez les hétérozygotes.

■ proviennent généralement d’une mutation

de l’allèle sauvage.

■ s’expriment systématiquement chez les femelles

s’ils sont portés par le chromosome X.

QCM

1/2

1/2

D

F

1/2

1/2

1/4

1/4

1/4

1/4

P

P

P

P

P

P

P

p

P

p

p

p

P

p

p

p

PARTIE 1 5

Les modalités de la transmission des caractères héréditaires

2

© Educagri éditions, 2015

➌ On considère l’hypothèse 1 : le caractère couleur du pelage de la souris est déterminé par un seul gène.

La F1 est homogène et toutes les souris sont grises (phénotype [pelage gris]). L’allèle dominant est donc l’allèle « pelage gris » que

nous noterons G. L’allèle récessif est alors l’allèle « pelage blanc » que nous noterons b.

Nous avons donc :

– Parents : Souris grise [pelage gris] × Souris blanche [pelage blanc]

– F1 : 100 % 𝐺𝐺 [pelage gris]

– F2 : échiquier de croisement F1 × F1

Gamètes

Gamètes

G b

G[gris] [gris]

b[gris] [blanc]

Soit ¾ de souris grises et ¼ de souris blanches.

56 souris sur 73 sont grises, soit 76,7 %, ce qui est très proche de ¾.

17 souris sur 73 sont blanches, soit 23,3 %, ce qui est très proche de ¼.

L’hypothèse 1 est validée. Nous avons à faire à un caractère déterminé par un gène et dont les proportions aux différentes généra-

tions répondent aux lois de Mendel.

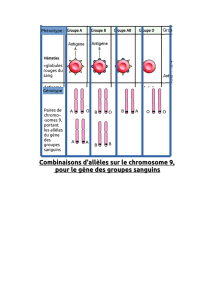

➍ a) Génotypes des individus :

– I-1 : o//o ;

– I-2 : A//o ;

– II-1 : B//o ;

– III-4 : A//B ;

– III-6 : B//o.

b) L’individu II-4 est de groupe B, il peut donc avoir pour génotype B//B ou B//o.

Aucun de ses enfants n’est de groupe O alors qu’ils ont tous hérité d’un allèle o de leur père. On peut donc penser que le génotype

le plus probable est B//B.

c) Les individus qui possèdent à la fois l’allèle A et l’allèle B, c’est-à-dire dont le génotype est A//B, expriment à la fois les marqueurs

A et les marqueurs B. Ces allèles sont codominants.

1/2

1/2

D

F

1/2

1/2

1/4

1/4

1/4

1/4

G

G

G

G

G

b

G

b

G

b

b

b

b

b

PARTIE 1 5

Les modalités de la transmission des caractères héréditaires

3

© Educagri éditions, 2015

➎ a) On prend pour hypothèse de départ le fait que la couleur du plumage est déterminée par deux gènes, l’un déterminant la

production de pigment jaune, l’autre déterminant la production de granules de mélanine.

La génération F1 présente des perruches de couleur verte, les allèles dominants sont donc ceux qui permettent la présence des deux

pigments et les allèles récessifs ceux qui entraînent leur absence.

On prendra, pour le gène du pigment jaune, J pour l’allèle synthèse de pigment et j pour l’allèle absence de pigment, et pour le

gène des granules de mélanine, M pour l’allèle synthèse de mélanine et m pour l’allèle absence de mélanine.

On a donc :

– Parents : Perruche verte × Perruche blanche

– F1 : 100 % [vert]

Les gamètes possibles sont donc : J M, J m, j M et j m avec une probabilité de ¼ pour chaque combinaison.

On établit l’échiquier de croisement F1 × F1 permettant d’obtenir la F2.

b) On obtient donc :

– 9/16 de perruches vertes ;

– 3/16 de perruches jaunes ;

– 3/16 de perruches bleues ;

– 1/16 de perruches blanches.

j

j

m

m

J

J

M

M

Gamètes

Gamètes

J M J m j M j m

J M [vert] [vert]] [vert] [vert]

J m [vert] [jaune] [vert] [jaune]

j M [vert] [vert] [bleu] [bleu]

j m [vert] [jaune] [bleu] [blanc]

1/4

1/4

D

F

1/4

1/4

1/4

1/4 1/41/4

J

J

J

j

J

J

J

J

J

j

J

j

J

j

j

j

j

j

j

j

j

j

J

j

J

J

J

j

J

j

J

j

M

M

M

M

M

m

M

m

M

M

M

m

m

m

M

m

m

m

M

M

M

m

M

m

m

m

m

m

M

m

M

m

1/161/161/161/16

1/161/161/161/16

1/161/161/161/16

1/161/161/161/16

M

m

J

j

PARTIE 1 5

Les modalités de la transmission des caractères héréditaires

4

© Educagri éditions, 2015

➏ a) Deux caractères sont mis en jeu : le caractère coloration de la tête et le caractère couleur de la robe.

b) Chaque caractère est déterminé par un gène.

Pour le gène de coloration de la tête, il y a deux allèles : l’allèle dominant « tête blanche » que nous nommerons B et l’allèle

récessif « tête colorée » que nous nommerons c.

Pour le gène de couleur de la robe, il y a deux allèles : l’allèle dominant « pie noir » que nous nommerons N et l’allèle récessif

« pie rouge » que nous nommerons r.

c) Parents : femelle Prim’holstein × taureau Montbéliard

[tête colorée, robe pie noir] [tête blanche, robe pie rouge]

F1 : 100 % [tête blanche, robe pie noir]

d) Les gamètes possibles de la F1 sont donc : B N, B n, c N, c b avec une probabilité de ¼ pour chaque combinaison.

On établit l’échiquier de croisement suivant.

Phénotype Nombre attendu sur 50 F2 Nombre obtenu par l’éleveur

[tête blanche, pie noir] 9/16, soit 28,125 28

[tête blanche, pie rouge] 3/16, soit 9,375 10

[tête colorée, pie noir] 3/16, soit 9,375 9

[tête colorée, pie rouge] 1/16, soit 3,125 3

Les nombres obtenus par l’éleveur sont très proches des nombres attendus.

Gamètes

Gamètes

B N B r c N c r

B N [tête blanche,

pie noir]

[tête blanche,

pie noir]

[tête blanche,

pie noir]

[tête blanche,

pie noir]

B r [tête blanche,

pie noir]

[tête blanche,

pie rouge]

[tête blanche,

pie noir]

[tête blanche,

pie rouge]

c N [tête blanche,

pie noir]

[tête blanche,

pie noir]

[tête colorée,

pie noir]

[tête colorée,

pie noir]

c r [tête blanche,

pie noir]

[tête blanche,

pie rouge]

[tête colorée,

pie noir]

[tête colorée,

pie rouge]

1/4

1/4

D

F

1/4

1/4

1/4

1/4 1/41/4

B

B

B

c

B

B

B

B

B

c

B

c

B

c

c

c

c

c

c

c

c

c

B

c

B

B

B

c

B

c

B

c

N

N

N

N

N

r

N

r

N

N

N

r

r

r

N

r

r

r

N

N

N

r

N

r

r

r

r

r

N

r

N

r

1/161/161/161/16

1/161/161/161/16

1/161/161/161/16

1/161/161/161/16

N

r

B

c

N

N

r

r

B

B

c

c

PARTIE 1 5

Les modalités de la transmission des caractères héréditaires

5

© Educagri éditions, 2015

➐ a) Seuls les garçons sont atteints par cette maladie. Elle est donc liée à un gène porté par un chromosome sexuel. Les sœurs

des garçons atteints par la myopathie ont souvent elles-mêmes des fils malades. Elles sont donc porteuses de la version anor-

male du gène. Or, les personnes de sexe féminin ont pour chromosomes sexuels XX. Le gène est donc porté par le chromo-

some X.

b) Génotype des parents de la génération I :

– père : XDMD normal // Y ;

– Mère : XDMD normal // XDMD anormal.

c) I-2 est porteuse saine, donc elle a pour génotype XDMD normal//XDMD anormal.

Sa fille II-2 est porteuse saine puisqu’elle a un fils malade, elle a donc pour génotype XDMD normal//XDMD anormal.

Sa petite-fille III-4 a donc un risque sur deux d’être porteuse saine de génotype XDMD normal//XDMD anormal.

Son arrière-petite-fille IV-5 a donc un risque sur quatre d’être porteuse saine de génotype XDMD normal//XDMD anormal et donc conductrice

de l’allèle anormal.

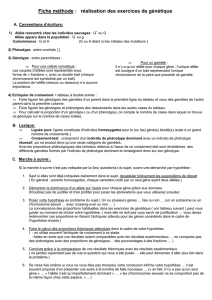

➑ Voici une proposition de plan pour l’exposé structuré.

Introduction

Définir les termes gènes, allèles et hybrides, poser le problème.

Développement

– Présenter les allèles choisis (A, a et B, b par exemple).

– Expliquer leur place sur les chromosomes dans les cellules d’un hybride.

– Réaliser un schéma montrant les différents résultats possibles de la méiose.

– Réaliser un échiquier de croisement à partir de ces quatre types d’allèles.

Conclusion

Reprendre les proportions des génotypes et phénotypes possibles en F2. Ouverture possible sur l’infinité de combi-

naisons possibles avec les 30 000 gènes du génome humain.

Réaliser un

exposé structuré

MÉIOSE

A

=

a

B

=

b

A B

hybrides de F1

( ou )

hétérozygote

probabilité 1/4

a b

probabilité 1/4

gamètes

A b

probabilité 1/4

a B

probabilité 1/4

génotype

( , )

A a

B b

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%