Dossier de Presse - dimitri xenakis artiste plasticien

Franc tireur de la création contemporaine

en périphérie, plasticien sniper habitué à l’âp-

reté des territoires de la banlieue parisienne,

Dimitri Xenakis ouvre les portes des anciens

établissements Michel à six artistes aux tempé-

raments différents, dont les créations sont

nettement plus graciles, intimistes voire même

discrètes. L’exposition les place dans le cadre

de l’exploration des stratifications urbaines et

de l’imaginaire de la ville, territoires qu’il

continue d’explorer inlassablement.

Le point commun à ces artistes ? Leur

rencontre au sein d’une association « l’art est

public »[1], Mais surtout leur commune utili-

sation de processus de création communs :

quelque chose qui tourne

autour de la juxtaposition,

l’empilement, la proliféra-

tion bref, autour de

l’accumulation, quoique

leurs médias ou matériaux

de prédilection soient très

diversifiés.

Dimitri Xénakis propose

en compagnie de Maro

Avrabou une installation

qui explore l’histoire

même de leur propre lieu

de travail. Une mise en

abîme du lieu lui-même,

sur lui-même. On connaît

Xénakis pour avoir arpenté

avec la même patience et

la même attention tant les friches et les usines

désaffectées de Montreuil, que les paysages

bucoliques de la campagne anglaise. Le voilà

en son lieu, sur son territoire, l’explorant

comme un archétype de tout ce qui s’est formé

sur ces territoires, le quartier comme la ville,

dans ses plis et replis.

Maryline Beauplet-Dornic a le chic pour

monter en épingle les micro évènements de la

vie courante, qu'elle met en scène astucieu-

sement. Un problème capillaire devient

mémorial de la seconde guerre mondiale, une

peinture ratée mute en strates géologiques,

etc. Chez MBD, rien ne se perd, tout se trans-

forme. Et justement, on la découvre ici

juxtaposant des fragments de peintures sur

une trame imaginaire, comme une sorte de

dialogue entre les minuscules sédimentations

intimistes de ce qu’elle appelle ses empile-

ments (morceaux de peintures découpées et

empilés jusqu'à constituer des volumes) et la

formidable complication urbaine sociale et

historique qui ont conduit à l’empilement bâti,

raccordement de bâtisses approximatives sur

cette parcelle en premier lieu maraîchère, puis

relais de postes, et dernièrement atelier de

mécanique, précisément les établissements

Michel.

Poladjinn, photographe compulsif, prend ici

au pied de la lettre la juxtaposition de ces

éléments, mais applique ce principe constructif

directement à un portrait de chacun des

membres de « l’art est public ». Mêlant instan-

tanés des visages, clichés des habitations ou

ateliers de chacun, il va les juxtaposer comme

autant de parcelles cadas-

trales. Reprenant le fil

d’un projet auquel il a parti-

cipé au sein de « l’art est

public » (les Rencontres à

Domicile), ses assem-

blages constituerons une

sorte de géographie de

l’association.

Hervé Fougeray, choisit

de faire directement réfé-

rence au passé agricole

puis ouvrier du terrain, à

l’histoire d’abord maraî-

chère puis industrielle de

la banlieue nord.

Poursuivant lui aussi un

ancien projet de l’associa-

tion (les arts potagers), il glisse subrepticement

parmi les plantes du 40 bis des végétaux

violemment contre nature, assemblages

d’aciers soudés, fausses imitations de ce qui

a peut-être un jour poussé là, en tout cas

façonnés avec les outils de ceux qui ont un

jour travaillé dans ce qui était ici un atelier de

mécanique de précision.

Astrid Angelsen manie la prolifération de

"blurbs" acidulés. Pièces gonflables tour à tour

gracieux dans les nuages ou oppressants dans

une cabine téléphonique, ses aéronefs savent

donner de belles leçons sur l’ambiguïté de la

matière. Rapprochant ici la stratégie du bâti de

la banlieue quand elle se répand sur le paysage,

et la tendance naturelle de ses formes orga-

niques à prendre possession de l’espace, il va

lui falloir prendre d’assaut sa part de volume

de l’ancien relais de poste, en transformants

ses gonflables en autant de petits soldats.

Marie Hélène Richard mesure quant à elle

l’humeur du quartier. Elle prend la notion de

tension à tous les pieds de la lettre. Prolongeant

le vocabulaire industriel détourné de la maison

du 40 bis, elle superpose aux réseaux de plom-

berie et d’électricité un nouveau réseau de fils

tendus, ne transportant en matière d’électri-

cité que sa propre couleur minium. Tension

électrique, sociale, visuelle, ou tension des

câbles, remploi du vocabulaire déjà là, son

réseau, en toute logique, devrait révéler

l’espace et en souligner les accidents : plom-

beries tentaculaires, appareillages

disproportionnés, autant d’éléments déjà

domestiqués, mais rappelant par leur présence

le passé chargé du bâtiment.

Gaële Braun

choisit, elle, le

contre-pied,

proposant d’ex-

poser une pièce

existante qu’on

a déjà vue en

d’autres occa-

sions,

notamment lors

de l’exposition

Gonflable ! (Lille

capitale euro-

péenne de la

culture). Cette

fois ci elle

propose de le

montrer explici-

tement comme l’étranger qui s’installe ici, y

apportant sa richesse et son altérité, montrant

en quoi il va façonner l’espace du lieu.

Assemblage de matériaux pauvres (sacs plas-

tiques et ruban adhésif) Teddy Bunny va

déteindre sur son environnement, occupant

un mur de l’atelier par une mosaïque des

mêmes matériaux. Après tout, les multiples

vagues d’immigration du quartier n’en ont-elle

pas fait autant ?

Divisant les anciens établissement Michel, en

autant de parcelles qu’il y a d’artistes, l’expo-

sition choisit encore une fois la référence à la

structure du paysage d’ici. À charge, mainte-

nant, pour chacun d’investir ou d’y tisser sa

trame. En somme à y inventer une urbanisation

du lieu d’exposition, même si elle n’est que

temporaire. C.T.

[1] Autour, notamment d’un « annuaire critique » où

sont répertoriés les liens vers leurs sites respectifs

Astrid Angelsen

Maro Avrabou

Maryline Beauplet-Dornic

Gaële Braun

Poladjinn

Hervé Fougeray

Marie-Hélène Richard

Dimitri Xénakis

«l’art est public» expose

rue des postes au

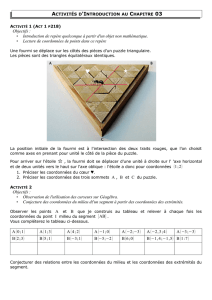

Maryline Beauplet-Dornic : «Puzzle»

2004 col. de l’artiste

Je m'attache à rendre visible

et à étudier l'air et ses mouve-

ments, le rayonnement des

choses entre elles qui nous

interpénètrent et nous consti-

tuent.

Je crée des formes aléatoires,

molles et arrondies, des struc-

tures gonflables en

polyuréthanne ; parfois fragiles

et flottantes, parfois plus

présentes, mises en scène dans

des installations éphémères.

Faire et défaire, gonfler et dégon-

fler, déposer et déplacer, l'œuvre

se fait itinérante et se métamor-

phose sans cesse au grès des

Lieux et Milieux. Le souffle se

déplace et ne se fige jamais.

Tout est à construire et à

repenser à chaque lieu rencontré.

Il est l'élément déterminant et

souvent déclencheur du

processus d'installation.

L'adaptation à l'environnement

et le milieu qui nous entoure

doivent participer à un échange

et une communication pour

donner à voir une perspective

nouvelle, un volume, une géomé-

trie particulière à appréhender

pour le spectateur.

Dans cet atelier, anciennement

usine, en plein coeur de la ville, la

rencontre sera intéressante et

riche à explorer - la question de

l'espace organique métallique à

interroger! A.A.

Astrid

Angelsen

«Aéronefs»

2004 col. de l’artiste

Puzzle est un ensemble de huit toiles ayant des formes et formats qui diffè-

rent. Quatre sont carrées, forme qui m’est familière. Quatre sont rectangulaires,

leurs châssis provenant d’une poubelle de La Courneuve où Gaële Braun,

Astrid Angelsen et moi-même en avons ramassés, le jour de notre première

rencontre au sein de «L’art est public». Les toiles sont présentées côte à côte

ou espacées, laissant alors apparaître le blanc de la cimaise. Pour juxt-

Assemblages et stratifica- pOsitions, Puzzle sera accroché sur un mur de

parpaings, dont la surface irrégulière soumettra les toiles juxtaposées à ses

saillies et ses creux. Une fois accroché, Puzzle occupe une surface plus grande

que celle dont je dispose dans mon atelier. Peindre ses toiles selon le même

agencement que lors de son exposition m’était donc impossible. Il m’a fallu

utiliser comme «matrice» une grille orthogonale formant des carrés de 20 cm

de côté à la surface des toiles, également dessinée à taille réduite, sur une sorte

de plan me permettant de déterminer l’emplacement de chaque toile par

rapport aux autres, de prévoir le débordement du champ d’une peinture hors

de son cadre - d’un support à l’autre, etc. Chaque toile du Puzzle en est une

pièce. Puzzle est une peinture constituée de plusieurs supports physiquement

séparés. Chaque case peut aussi être envisagée comme une peinture à part

entière. Ou encore une peinture peut «déborder» d’un support à l’autre. La

peinture est hors-champ — hors du champ du tableau, dont les limites ne

correspondent plus aux bords du cadre — hors-champ parce que la grille

permet, dans l’absolu, d’étendre la surface du Puzzle à l’infini.

«L'art est public» n'attend pas le public. Elle va le chercher sur ses lieux de vie, de travail... D'esprit natu-

rellement facétieux, j'inverse la proposition et vous donne à voir les membres du collectif. Une honnête

maîtrise technique devrait permettre d'embrasser d'un seul cliché le sujet, son environnement, voire un

peu de sa vie ( cf. les rencontres à domicile par exemple ). J'assume mes limites en la matière.

Je juxtamêle donc les indices subjectifs, à vous de re-construire l'histoire qui va avec. Pourquoi "Mes

lapins..." ? Juste pour rappeler que chez les artistes, du moins ceux de «l'art est public», il y a un coeur qui

bat. Comme chez les lapins. P.

Poladjinn

«Mes lapins...»

2004 col. de l’artiste

Après Brighton puis Colmar et enfin Lille

2004,Teddy-Bunny se pose en banlieue, non

loin de l’atelier où il a pris forme, dans un atelier

d’artiste. Il s’agit d’une exposition du collectif

« l’art est public » chez un particulier, mais

aussi lieu symbolique de la périphérie pari-

sienne. Cet endroit est encore marqué par les

traces de son passé.

L’ancienne existence du mur est reprise par

un marquage au sol de feuilles de plastique

de la même robe que le gonflable.

Parallèlement à cette empreinte matérialisée,

Teddy-Bunny est installé. Cette fois il est

couché, suspendu dans le sens de ces bandes

qui constituaient ce territoire, il fait front à un

autre mur de mitoyenneté, pour l’occasion

habillé d’un grand lé de feuilles de plastique.

Le gonflable ambigramme fait face à ce mur

coloré, et s’y confond pour ceux qui veulent

bien y prêter attention l’espace d’un moment

et d’un endroit.Teddy-Bunny devient ici un

caméléon, essayant de s’adapter à son envi-

ronnement, il participe aussi à son

changement. Demandant au regard de l’autre

de chercher son anamorphose colorée, il fait sa

vie et creuse son nid pour sa descendance

déjà présente en face de lui. Sur le grand lé

de couleur qui lui ressemble, les nouveaux

nés fragilement gonflés occupent le damier

de couleurs. Tantôt s’y confondant, tantôt

sortant du lot, ils racontent leur place dans

cette société, dans cette banlieue à leur image.

G.B.

Gaële Braun

«Teddy-Bunny»

2004 col. de l’artiste

Ça a turbiné, dans la

ville, une ruche

ouvrière! Ça turbine,

dans cette rue, ça turbi-

nera encore, dans cette

baraque ! Maintenant,

dans la rue, ça s’enve-

nime, c’est plus la

même énergie, trafic,

speed speed, k’est s’ta

toi, tire toi ! Alors, tu le

tires ce fil orange ? T’as

un plan ? Des tuyaux,

des réseaux, au plafond,

IPN droits, durs,

oranges, de l’énergie en

puissance, électrique, se

croise, se décroise,

chaud chaud, circulez

circulez ! La lumière, ça

pète de lumière ! Des

fils et des fils et encore

des fils, tirer des traits,

les réseaux se

brouillent, s’em-

brouillent, tous ces fils

là peuvent passer par un

petit trou de souris ? et

oui ils le peuvent ! Ils

vont le faire, y’a qu’a

tasser un peu. De quoi

je me mêle, j’m’em-

mêle. Une araignée au

plafond, excitée, certai-

nement ! De l’orange,

des oranges, mmhhh les

bonnes vitamines. Y’en

a bien’bsoin au mois de

janvier. M-H.R.

Marie

Hélène

Richard

«Orange»

2004 col. de l’artiste

Passer d’un monde à un autre, d’un pays à un autre, d’une culture à une autre, d’une

nature à une autre et l’accepter ? Le jeu des civilisations aujourd’hui n’est-il pas là ? Dans

les grandes zones urbaines où toutes les cultures se côtoient, s’agglutinent et se mélan-

gent, quels sont les niveaux d’acceptations qui régissent la vie de chacun et de tous ?

Pour qui et pourquoi acceptons nous telle ou telle différence et refusons telle autre ?

Par le côtoiement de vraies et fausses plantes, la question peut se poser, lesquelles sont

regardées ? Lesquelles sont contre-nature ?Existe-t-il une différence importante entre

les créations de l’homme et les transplantations de l’homme ? H.F.

Hervé Fougeray

«Autre nature»

2004 col. de l’artiste

6

6

7

7

1

/

7

100%