Pigments, colorants et utilisations à travers l`histoire.

Chapitre 3. Activité sur document. 1ère L et ES

Pigments, colorants et utilisations à travers l'histoire.

1. Pigments et colorants

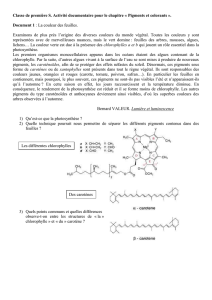

On définit le plus souvent une substance colorante par sa capacité à absorber les rayonnements lumineux

dans le spectre visible de la lumière.

Les pigments sont des poudres colorées insolubles qui se fixent à la surface de l’objet. Après les avoir

finement broyés, on les mélange généralement à un liant plus ou moins fluide pour obtenir des fards, peintures,

enduits, encres …

Au contraire des pigments, les colorants sont absorbées par le support et s’unissent chimiquement aux

molécules qu'ils colorent. Ainsi, elles se mélangent à la couleur initiale. Par exemple, un tissu bleu plongé dans

un bain de colorant jaune deviendra vert par combinaison du bleu et du jaune.

La couleur d'un pigment peut varier en fonction de l'environnement. L'ocre jaune et l'ocre rouge sont tous

deux des oxydes de fer mais le jaune est un oxyde de fer hydraté (on passe du jaune au rouge par simple

chauffage).

2. Histoire des pigments :

Il existe deux grandes familles de pigments : les pigments minéraux et les pigments organiques (à base de

carbone, provenant de plantes ou animaux). Certains de ces pigments peuvent être naturels et d'autres

synthétiques.

L’utilisation des pigments remonte à la Préhistoire. Les hommes préhistoriques

possèdent déjà une très grande technique de l'utilisation des ressources naturelles que la

nature a mises à leur disposition en employant des pigments colorés tel que des terres

d'ocres, argiles rouges et jaunes, oxyde de fer, craie. On retrouve également des pigments

organiques à base de carbone, tels que le noir d'os calcinés, et le noir de charbon de bois

ainsi que des pigments végétaux associés à de l'eau ou de la graisse.

Dans l'Antiquité, les pigments sont le plus souvent d'origine minérale, par exemple obtenus par broyage des

pierres dures. Les nuances sont obtenues par chauffage et mélange des différentes teintes. Les lapis-lazuli

(minéraux peu abondant considérés comme des pierres semi-précieuses) servent à faire du bleu. Les peintures

sont plutôt murales mais de nombreux objets parchemins, vêtements sont teintés.

Pour les fresques, les pigments sont dilués dans de l'eau et déposés sur un mortier de chaux éteinte, ils sont

ensuite étendus. Les teintes obtenues sont le résultat de la réaction entre la chaux et les pigments. Le mortier

absorbe et fixe les couleurs.

Le Moyen Âge voit se généraliser l'utilisation des pigments minéraux. Fresques,

peintures religieuses sur bois, enduits, pierres, manuscrits, enluminures… Les pigments se

diversifient. On broie dans les ateliers des carbonates (calcaires), de l'hématite, du minium

pour réaliser des rouges, de la limonite, du sulfure d'arsenic (ou orpiment) pour obtenir des

jaunes et des lapis-lazuli pour faire du bleu. On va parfois les chercher très loin comme les

terres vertes, le jaune Indien (venu des Indes vers l'Europe par le canal des Perses), l'or et

l'argent.

A la fin du XVIème siècle, la pratique dominante est la tempera. Il s'agit d'un mélange de colle ou d'eau et

de pigments. Cette peinture est sensible aux variations de température et d'humidité. L'œuf est rajouté, il donne

l'éclat aux couleurs et à l'émulsion. Les couleurs de la tempera sont mates.

Pour des raisons de coût, le bleu pastel est détrôné par un autre pigment, l'indigo, obtenu par fermentation

des feuilles de l'indigotier provenant de l'Inde.

Au XVIIe siècle apparaît le bleu de Prusse, le jaune de Naples (antimoine de plomb), le vert de Sheelle

(arséniate de cuivre). La peinture à l'huile (faisant intervenir l'œuf, l'huile, le vernis) se généralise.

Au XIXe siècle, l'essor de l'industrie chimique entraîne la création de nouveaux et nombreux pigments de

synthèse : mauvéine (premier colorant industriel est découvert par William Henry Perkin en 1856), jaune de

chrome, vert Véronèse, bleu de cobalt, vert émeraude, bleu outremer, jaune de baryum, bleu céruléum … L'indigo

est synthétisé en 1880, supplante l'indigo naturel et ruine la filière.

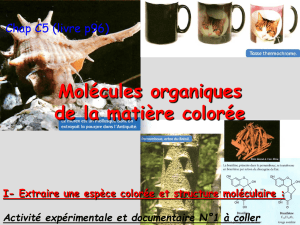

La nouveauté à notre époque vient du développement de la chimie organique (chimie des composés du

carbone) qui a permis la création de pigments organiques de synthèse. La chimie du pétrole est la grande

responsable de l'arrivée de fines nuances pigmentaires. De plus, l'utilisation de matières plastiques et la

stabilité des couleurs, permettent une popularisation de la peinture et de diversifier encore plus les supports

picturaux.

1

/

1

100%