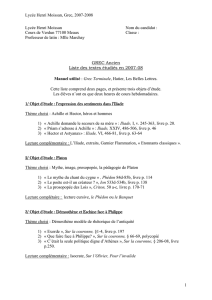

Homère et l`Iliade

Homère et l’Iliade

I. Homère, père de la poésie européenne ?

Depuis des siècles, le poète sacré de l’Iliade et de l’Odyssée sert de

référence inévitable, d’assise à notre culture littéraire. Mais que sait-

on exactement de lui ?

! Homère, s’il a bel et bien existé, a vécu entre 800 et 750 avant J.C,

soit 500 ans après les faits relatifs à la guerre de Troie (situés aux

environs de 1250). Sa ville de naissance n’a pu être déterminée :

aux premiers siècles avant notre ère, de nombreuses villes

grecques se disputaient cet honneur, comme Athènes, Chios,

Smyrne…

! Le personnage a, depuis le début du XVIIIe siècle, fait l’objet de

plusieurs enquêtes qui invitent à faire la part du « mythe » Homère,

et celle de la réalité.

! Ainsi la fameuse cécité d’Homère n’est-elle peut-être qu’un mythe.

Elle le rapproche de figures extra-lucides, divinatoires de la

mythologie telles que le devin Tirésias ou le roi Œdipe. Les

nombreuses Vies d’Homère, de l’Antiquité à nos jours, l’expliquent

diversement mais toujours de façon fabuleuse. Selon les uns,

Hélène aurait châtié le poète de lui avoir donné un rôle aussi

néfaste ; selon d’autres, ce sont les armes étincelantes d’Achille qui

l’auraient aveuglé…

! Certains historiens affirment qu’Homère n’a pas existé, qu’il est une

sorte de personnage supplémentaire dans l’œuvre… Les deux

textes eux-mêmes pourraient avoir été composés par deux (ou

plusieurs) mains bien différentes.

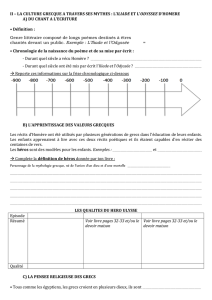

II. L’Iliade : un premier poème de genre

« dramatique » ?

! L’Iliade rapporte des faits de la guerre de Troie, bien avant le retour

d’Ulysse. Elle précède donc chronologiquement l’Odyssée. Ces

deux poèmes en 24 chants, écrits en hexamètres dactyliques, se

ressemblent par la forme. En revanche, rien ne permet d’établir que

c’est le même auteur qui les a écrits… Et la lecture laisse apparaître

de nombreuses différences d’une œuvre à l’autre.

! Ainsi, plutôt que comme une épopée, l’Iliade a récemment été

analysée comme une œuvre relevant du genre dramatique

(Jacqueline de Romilly, préface d’Hector, Livre de poche).

! C’est que, loin de raconter toute la guerre de Troie, l’Iliade est

concentrée sur un seul épisode. Cet épisode n’est pas vraiment un

épisode de combat, il ressemble davantage à une « crise

diplomatique » au milieu du camp grec avec la colère d’Achille,

devenue presque proverbiale. Agamemnon lui a en effet spolié sa

captive, Briséis, et Achille refuse de mener combat.

! Ainsi, comme dans le genre dramatique (=théâtre), de nombreuses

scènes dialoguées constituent l’essentiel des chants : conseils des

rois grecs et des Dieux, ambassades auprès d’Achille… Après de

nombreuses négociations, Achille se décidera à revenir au combat.

Et « l’épopée » de l’Iliade prendra fin… non pas avec la victoire des

Grecs mais avec le récit des funérailles d’Hector, tué par Achille aux

pieds des murailles de Troie. La guerre de Troie est alors loin d’être

finie.

! Des passages constituent, dans ce premier volet, des morceaux

d’anthologie qui vont servir de référence à toute la littérature :

- Le catalogue des vaisseaux (chant II) : liste impressionnante qui

servira de modèle à la pratique de l’énumération textuelle –

technique de description très répandue dans toute les œuvres de

la tradition homérique ; puis, ensuite, dans les chansons de geste

et les romans médiévaux (jusqu’aux parodies modernes).

- Le bouclier d’Achille (chant XVIII), prototype de la description

procédurale : cette dernière met sous les yeux du lecteur, avec

une grande vivacité, la fabrication de l’objet jusqu’à son résultat

final.

- Enfin, le véritable héros de l’Iliade est incontestablement le

bouillonnant personnage d’Achille, fils de la déesse Thétis et

champion incontesté des Grecs. Sa fureur, ses exploits ont servi

de modèle au héros, de la chanson de geste aux romans

chevaleresques. Son irascibilité, son hybris (orgueil) sont

contrebalancés par une grande propension à la tendresse et à la

loyauté. Le tandem qu’il forme avec le malheureux Patrocle, tué

au combat (chant XVI), est un modèle de l’amitié dans la culture

occidentale.

III. Ce que ne dit pas l’Iliade : traditions

préhomériques et posthomériques

! Ce que nous connaissons de la guerre de Troie ne provient pas

exclusivement du poème attribué à Homère. En effet, de nombreux

épisodes célèbres du conflit n’y figurent pas. Par exemple : à

l’origine de la guerre, le jugement de Pâris et l’enlèvement

d’Hélène ; l’invention du cheval de Troie qui permet l’assaut des

Grecs ; la chute de la ville à laquelle il est simplement fait allusion

dans l’Odyssée. Ces lacunes attirent l’attention sur l’histoire du

texte, aussi bien sa pré-histoire (ce qui vient avant lui) que sa

postérité (les textes qu’il a inspirés, et qu’on désigne sous le terme

de « tradition posthomérique »).

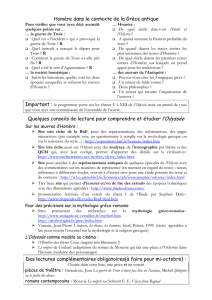

! Entre les faits et la rédaction des poèmes, 500 ans s’écoulent et

des récits se forgent, transmis oralement par des aèdes. Ces

poètes, tels Démodocos (chez les Phéaciens), sont accompagnés

de cithares ou de lyres et reprennent inlassablement des épisodes

qui deviennent peu à peu connus de leur auditoire – mais chaque

représentation est une improvisation où ils ajoutent leur touche

personnelle.

! En proviennent les deux textes écrits, qui, souvent, se contentent

de faire référence à des épisodes que le public connaît « par

cœur », par le biais de cette poésie « préhomérique ».

! Après Homère, en revanche, le texte sera relayé par des

rhapsodes qui interprétent, de cité en cité, l’œuvre écrite du poète.

Sur l’île de Chios, une confédération de rhapsodes, les Homérides,

se revendiqueront de la filiation directe du poète. Ils jouent un rôle

crucial dans la transmission intacte du texte jusqu’à nos jours.

! Entre le VIIe et le VIe siècle av.J.C., s’est ainsi constitué, à l’écrit,

un ensemble dénommé le « cycle troyen » : 6 épopées qui

racontent tout ce que l’Iliade ne raconte pas de la guerre de Troie.

MemoPage.com SA © / 2010 / Auteur : Joséphine Malara

1

/

1

100%