Zoom sur le diabète

taux de glycémie

Zoom sur le diabète

Définition et risques pour l'organisme

Qu'est-ce que le diabète ?

Les glucides constituent le carburant de toutes nos cellules qui les utilisent sous

forme de glucose pour combler les besoins énergétiques de l'organisme. Les

glucides sont classés en deux groupes :

- les glucides complexes (amidon, fibres, légumes, céréales…),

- les glucides simples (sucre de table, confiseries, boissons s ucrées…).

La dis tinction est basée sur la vitesse à laquelle ils s ont transformés. Les glucides

simples (dits rapides) augmentent le taux de sucre dans le sang très rapidement.

On parle d'indice glycémique élevé. En revanche, les glucides complexes, qui ont

besoin de l'intervention de plusieurs enzymes pour être transformés, sont plus

lents. Ils ont un indice glycémique faible.

60 % du glucos e obtenu après transformation des glucides va être capté par le foie.

Le reste sera gardé dans le sang pour y maintenir le taux de glycémie normal. À ce

stade, le foie a un rôle très important puisque c'est vers lui que le glucose, présent

dans le sang, va être dirigé. Il va alors contrôler la glycémie, en régulant la quantité

de glucose qu'il va stocker et celle qu'il va laisser sortir pour maintenir la glycémie.

Les muscles et les tissus adipeux vont également jouer un rôle. Les premiers

utiliseront le glucose, notamment pour produire de l'énergie. Les seconds le

transformeront en acides gras pour le stocker dans les cellules graiss euses.

Tout ce mécanisme est le rés ultat d'une régulation hormonale : l'insuline. Sécrétée

par des cellules particulières du pancréas, cette hormone entre en jeu dès qu'une

augmentation du taux de glucose dans le s ang est repérée. Elle favorise alors le

stockage du glucose dans les cellules ou réduit la production du glucose par le foie.

Une autre hormone peut également intervenir : le glucagon. Cette hormone

pancréatique antagoniste de l'ins uline es t sécrétée dès que le taux de glycémie

baisse. Elle permet la libération du glucose stocké dans le foie.

Le diabète apparaît lorsque l'assimilation, l'utilisation ou le stockage du glucose s ont

troublés, c'es t-à-dire lorsque le pancréas ne sécrète plus d'insuline ou que l'ins uline

sécrétée n'est pas à la hauteur de sa tâche.

La glycémie à jeun se situe entre 0,60 g/l et 1,10 g/l pour un individu non diabétique.

Après un repas, ce taux ne doit pas excéder 1,26 g/l. Au-delà de ces seuils, lors qu'il

y a un excès permanent, on parle d'hyperglycémie ou de diabète.

Les différents types de diabète et leurs risques pour

l'organisme

Il existe 2 grands types de diabète : le diabète maigre et le diabète gras.

Le diabète maigre, également nommé "diabète de type I insulino-indépendant" (DID), correspond à une absence

totale d'ins uline, due à la destruction, par le s ys tème immunitaire, des cellules du pancréas qui la produisent.

Dans la moitié des cas, c'est dès l'enfance ou dès l'adolescence que ce type de diabète apparaît. Il se manifeste

par un amaigriss ement, une soif importante et de fréquentes envies d'uriner la nuit. La seule solution es t

l'injection régulière d'ins uline pour compenser l'absence de cette hormone dans l'organisme.

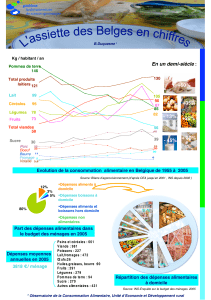

Le diabète gras est également appelé "diabète de type II non ins ulinoindépendant" (DNID) ou "diabète de la

maturité". C'est le plus répandu puisqu'il concerne 90 % des diabétiques, soit entre 1,1 et 1,4 millions d'individus

en France. Il touche principalement des personnes de plus de 50 ans, souvent en excès de poids et s édentaires.

D'origine génétique dans la majorité des cas, il apparaît en prés ence de facteurs environnementaux particuliers :

alimentation très sucrée, stress…. Contrairement au diabète de type I, l'insuline est présente, mais l'organisme

rés iste à son action. Cela se caractérise par une sécrétion anormale d'ins uline et une résistance à l'action de

celle-ci au niveau des tissus cibles.

Notre service client à votre écoute

Pour toutes questions, vous pouvez contacter notre Service Relations Clientèle par email à

serviceclient@ponroy.com

ou par téléphone 02 51 09 08 54 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

Laboratoires YVES PONROY - BP1211 - 85612 MONTAIGU cedex- www.ponroy.com

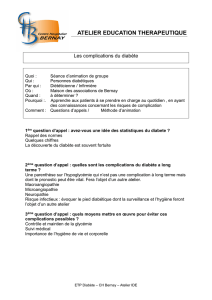

Plusieurs ris ques sont as sociés au diabète. D'une part, le ris que de maladies cardiaques chez les diabétiques est

3 à 6 fois plus élevé que dans l'ensemble de la population. D'autre part, des complications peuvent apparaître au

niveau des yeux (dans les pays industrialisés, le diabète est la première cause de cécité), des artères

(hypertension artérielle, angine de poitrine…), des nerfs (on parle de neuropathies ) et des reins (insuffisances

rénales notamment). Notons, de plus, que les individus atteints de diabète maigre peuvent être confrontés à des

malaises ou des comas.

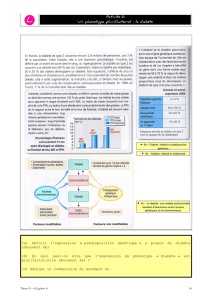

ZOOM sur le développement du diabète de type II

Le diabète de type II s'installe en trois étapes : l'insulinorésistance, l'hyperinsulinisme et enfin l'ins ulinodéficience.

On peut parler, aux deux premières étapes, de pré-diabète, et, à la troisième étape, de diabète véritable !

1 - L'insulinorésistance

L'insulinorés istance est liée de près au surpoids, surtout à l'obésité abdominale. Le tissu adipeux viscéral libère

une grande quantité d'acides gras libres qui sont transportés dans le foie où ils favorisent la s ynthèse de

triglycérides et stimulent la s ynthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques (néoglucogénèse). Au

niveau hépatique, est donc observée une augmentation de la production de glucose. Cette augmentation est

expliquée par l'ins ulinorésistance, mais également par une augmentation de la production de glucagon, une

hormone sécrétée par le pancréas et qui a des effets opposés à ceux de l'insuline. Au niveau musculaire, il existe

une véritable compétition entre les acides gras libres et le glucose pour être oxydés : les acides gras libres sont

oxydés en priorité, entraînant une production accrue d'acetyl CoA qui inhibe en retour les enzymes de la

glycolyse

*. L'énergie musculaire est donc fournie en priorité par l'oxydation des acides gras libres et le stock de glycogène

musculaire reste intact, ce qui réprime en retour la

glycogène s ynthase

**.

* Glycolyse : voie d'utilisation du glucose pour produire l'énergie.

** Glycogène synthase : enzyme qui permet le stockage du glucose sous forme de glycogène.

2 - L'hyperinsulinisme

La quantité d'insuline produite par le pancréas augmente dans de fortes proportions afin de permettre aux cellules

de stocker ou d'utilise le glucose qui s'accumule dans le sang. Cet hyperinsulinisme peut se prolonger pendant dix

à vingt ans, permettant pendant des années de maintenir la glycémie à jeun à un taux normal.

3 - L'insulinodéficience (ou carence en insuline)

L'augmentation initiale de la production d'insuline, en réponse à l'insulinorésistance, conduit à l'épuisement

progressif du pancréas . Celui-ci ne parvient plus à s écréter les quantités d'insuline néces saires à la régulation de

la glycémie. L'insulinémie décroît progressivement en mêm temps que la glycémie à jeun dépasse 1,20 g/l. Cette

insulinodéficience est d'abord relative puis devient absolue lorsque la glycémie à jeun dépasse 2 g/l. A ce stade, la

carence insulinique et l'excès de sécrétion de glucagon sont responsables d'une augmentation du débit hépatique

de glucos e, avec augmentation de la néoglucogenèse hépatique responsable de l'hyperglycémie à jeun.

Les autres types de diabète

Il existe d'autres cas de diabète comme le diabète gestationnel ou le diabète insipide.

- Le diabète gestationnel se définit par une hyperglycémie repérée pour la première fois pendant la grossesse,

le plus souvent au cours du deuxième ou troisième trimestre. Les symptômes sont as sez similaires à ceux du

diabète de type II. Le diabète gestationnel est le plus souvent diagnostiqué par le dépistage prénatal plutôt que

l'apparition des symptômes . Il n'est que temporaire et disparaît peu après l'accouchement, mais peut causer

certaines complications pour la mère comme pour l'enfant.

- Le diabète insipide n'a rien à voir avec le "diabète sucré". On l'appelle "diabète" ins ipide, car comme dans le

diabète sucré, le débit d'urine est abondant. Ce diabète insipide est une maladie ass ez rare, causée par une

production insuffisante de l'hormone antidiurétique, appelée "vasopres sine". Il s'accompagne d'une augmentation

du débit d'urine (une urine très diluée), tandis que la glycémie demeure tout à fait normale.

Notre service client à votre écoute

Pour toutes questions, vous pouvez contacter notre Service Relations Clientèle par email à

serviceclient@ponroy.com

ou par téléphone 02 51 09 08 54 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

Laboratoires YVES PONROY - BP1211 - 85612 MONTAIGU cedex- www.ponroy.com

1

/

2

100%