Indications complémentaires

TE 1-2-8/Chapitre 6 : Mondialisation, Finance internationale et Intégration européenne Année scolaire 2012-2013

1

CHAPITRE 6 : MONDIALISATION, FINANCE INTERNATIONALE ET

INTEGRATION EUROPEENNE (SCIENCE ECONOMIQUE)

II. COMMENT S’OPERE LE FINANCEMENT DE L’ECONOMIE MONDIALE ?

Objectifs :

- Identifier les grands soldes de la balance des paiements

- Présenter le fonctionnement du marché des changes et les principaux déterminants de l’offre et de la demande de

devises

- S’interroger sur les effets d’une variation des cours de change sur les économies des pays concernés (en distinguant

changes fixes et changes flottants)

- S’interroger sur l’ampleur et les déterminants des flux internationaux de capitaux

Le financement de l’économie vise à mettre en relation les agents ayant une capacité de financement avec ceux ayant un besoin

de financement. Il peut être interne (autofinancement) ou externe ; dans ce cas il peut être indirect (recours à l’endettement

auprès d’institutions financières) ou direct (recours au marché financier).

Marché financier (marché des capitaux à long terme) + marché monétaire (marché des capitaux à court terme) = marché des

capitaux.

Marché financier : Lieu réel ou fictif où se rencontrent l’offre et la demande de capitaux, c'est-à-dire l’épargne. On distingue

trois types de produits financiers : les actions, les obligations et les produits dérivés. C’est un moyen de financement externe

direct pour les entreprises et les Etats.

Contexte et problématique :

Les échanges internationaux de B/S se sont fortement intensifiés depuis la fin de la 2GM surtout.

Or, lorsqu’un échange se produit entre deux parties du monde qui n'utilisent pas la même monnaie, les opérations ont lieu

sur le marché des changes.

Comment mesurer et analyser les échanges internationaux ?

Les échanges de B/S sont-ils les seuls déterminants des taux de change ?

Comment ces derniers agissent-ils sur l’économie ?

Ensuite, les années 1980 marquent le passage d’économies d’endettement à des économies de marchés financiers

(caractérisées par la prédominance de la finance directe). Les flux internationaux de capitaux se sont ainsi fortement

développés.

Comment expliquer l’ampleur actuelle des flux internationaux de capitaux et leurs déterminants depuis les

années 1980 ?

En quoi ce développement est-il risqué ?

A/ La balance des paiements permet de mesurer les échanges internationaux

1/ Principes de construction et composantes Doc 20

Définition

La balance des paiements est un document comptable qui rassemble l’ensemble des opérations économiques et financières

réalisées entre les résidents d’un pays et le reste du monde (agents non résidents), au cours d’une période donnée.

Un résident est une unité économique (entreprise, individu) qui est en activité pendant au moins un an sur un territoire. Ce n’est

donc pas toujours lié à une nationalité. Des entreprises étrangères peuvent être résidentes (ex : la filiale française d’une

entreprise américaine = unité résidente de l’économie française).

Elle enregistre des flux de B/S et capitaux.

TE 1-2-8/Chapitre 6 : Mondialisation, Finance internationale et Intégration européenne Année scolaire 2012-2013

2

Enregistrement d’une opération selon le principe comptable de la partie double : toute opération inscrite au crédit a sa

contrepartie en débit => la BP est nécessairement équilibrée.

- Au crédit : opérations entraînant des entrées de devises = signe (+) => Exemple : exportations de voitures

- Au débit : sorties de devises = signe (-)

Devise = monnaie émise par la banque centrale d’un pays qui autorise sa circulation à l’extérieur du territoire. Elle est une

créance sur le pays émetteur donc une dette pour celui-ci.

La balance des paiements comporte 3 comptes.

2/ Interprétation des soldes significatifs

Les soldes permettent d’analyser la situation économique du pays.

Attention : chaque solde doit être interprété avec prudence.

Le solde de la balance commerciale = X – M de marchandises

Déficit commercial = X < M

Excédent commercial = X > M

Analyse du solde de la balance commerciale :

S’il est excédentaire :

- Un excédent commercial est positif s’il témoigne d’une bonne compétitivité des entreprises françaises, qui

prennent des parts de marchés à l’extérieur. D’où des exportations élevées. …

- Un excédent commercial peut être inquiétant s’il signifie un faible investissement des entreprises

françaises, ce qui entame la compétitivité future. D’où faible importations

S’il est déficitaire

- Un déficit n’est pas toujours négatif s’il correspond à une période de forte croissance et à des

investissements importants. D’où importations importantes de matières premières, de biens d’équipement ou de consommation…

- Il peut signifier aussi des pertes de débouchés pour les producteurs nationaux

Faits

En France en décembre 2012, déficit commercial = 6,3 milliards d’euros après 4,7 milliards au mois de novembre.

BALANCE DES PAIEMENTS

Document comptable qui enregistre tous les flux réels et monétaires entre des résidents et

des non-résidents

COMPTE DES TRANSACTIONS

COURANTES

Il enregistre les opérations réelles, cad

les échanges :

- de biens (balance commerciale)

- de services (balance des invisibles)

- de revenus du travail et du capital

- de transferts courants (dons et

subventions)

COMPTE DE CAPITAL

Il enregistre :

- les transferts en capital (ex :

remise de dette à des PED),

- les achats ou vente d’actifs

non financiers non produits

(ex : brevets, droits d’auteur,

franchises).

COMPTE FINANCIER

Retrace toutes les opérations

financières enregistrées.

Il enregistre les IDE, les

investissements de portefeuille et

d’autres investissements (ex :

prêts/emprunts internationaux).

Il enregistre aussi les « avoirs de

réserves » ou « réserves de

changes » relatifs aux avoirs

détenus par le système bancaire

(or, devises)

TE 1-2-8/Chapitre 6 : Mondialisation, Finance internationale et Intégration européenne Année scolaire 2012-2013

3

« Très fermes en décembre, les exportations reculent en ce début d'année, du fait notamment d'un repli des ventes de

matériels de transport (aéronautique et automobile). En revanche, le dynamisme des exportations agricoles et agro-

alimentaires ne se dément pas » expliquent les Douanes » dans les Echos.

En termes sectoriels, le premier excédent français reste l'aéronautique (20 milliards), devant l'agroalimentaire (11,5 milliards)

qui confirme ainsi son retour en forme après plusieurs années difficiles. L'automobile, en revanche, est à la peine.

Amélioration du déficit commercial en 2012 par rapport à 2011 : progression des X mais moindre hausse des M due au

ralentissement de la consommation.

Le solde de la balance des transactions courantes

Il permet de savoir si une économie vit ou non au-dessus de ses moyens

Il comprend :

- Le solde de la balance des B et S

- Le solde des revenus de facteurs et des transferts courants

Faits : En décembre 2012, le déficit des transactions courantes = 3,6 milliards d’euros après 2,8 milliards en novembre.

Cette dégradation est imputable au déficit commercial alors que l’excédent sur les échanges de services progresse (+ 3,4

milliards après 2,8 milliards).

Analyse du solde de la balance des transactions courantes

Du solde des transactions courantes dépend en grande partie la capacité ou besoin de financement de la nation.

Un excédent de la balance des transactions courantes signifie que le pays exporte davantage de produits qu’il n’en

importe => les entrées de devises sont supérieures aux sorties de devises => le pays a une capacité de financement.

Par exemple Excédent commercial : X > M entrées de devises de la part des clients non résidents.

Excédent de la balance des Revenus : fortes entrées de dividendes ou d’intérêts versés

Il y a donc une entrée nette de devises, disponible dans le pays.

Un déficit courant signifie que le pays achète davantage de produits au RDM qu’il n’en exporte => il fournit sa monnaie

au RDM => besoin de financement.

Risque : perte de pouvoir d’achat de sa monnaie si ses détenteurs demandent directement sa conversion dans une autre monnaie.

Pour 2011, la France a un BESOIN de financement de 39 milliards d’euros.

C’est l’épargne extérieure qui vient compenser un déficit des transactions courantes. C’est le compte financier

qui permet de comprendre le financement de l’économie.

Si le solde des transactions courantes est déficitaire, ce déficit a été financé soit par emprunt soit par diminution des actifs

détenus à l’étranger.

Le compte financier et l’équilibre de la balance des paiements

Il mesure la capacité (solde négatif) ou le besoin de financement (solde positif) de la nation.

Il peut être analysé comme l’écart entre l’épargne nationale et l’investissement national.

Comme tout document comptable, la balance des paiements est présentée en équilibre. Cela signifie que des flux réels

(concernent les marchandises, les services ou les capitaux), sont compensés par des flux monétaires, dans le sens inverse.

Solde des transactions courantes + solde du compte de capital = capacité ou besoin de financement du pays vis-

à-vis du RDM, ce qui reflète la différence entre l’épargne nationale et l’investissement national.

- Déficit = besoin de financement => excédent du compte financier puisque les résidents doivent recourir au

RDM pour compenser le déficit d’épargne et/ou prélever sur les avoirs de réserve de la banque centrale.

Un pays qui a un besoin de financement devra se financer en empruntant à l’extérieur (=> Compte financier) ou puiser dans ses

réserves de devises (=> Compte Avoirs et réserves).

TE 1-2-8/Chapitre 6 : Mondialisation, Finance internationale et Intégration européenne Année scolaire 2012-2013

4

- Excédent = épargne > investissement => capacité de financement de la nation => déficit du compte

financier.

Exemple : un excédent comme celui du Qatar ou de la Chine montre que l’épargne nationale est supérieure à l’investissement ; il

correspond à une capacité de financement de la nation et se traduit par un déficit du compte financier

Faits : En 2011, la France parvient à compenser son déficit de 38,9 milliards d’euros des transactions courantes grâce à un

excédent de 68.1 milliards d’euros de son compte financier obtenu essentiellement grâce à 251,6 milliards d’euros

d’investissements de portefeuille en provenance de l’étranger.

Inconvénient de recourir à l’épargne étrangère pour financer le déficit des transactions courantes :

- verser des intérêts ou des dividendes CSQ : Compte de Revenu en « moins »

- rembourser ces capitaux investis. Compte financier en « moins »

- Cela contribue à augmenter le déficit des transferts courants et à réduire l’excédent du compte

financier.

- Plus largement il y a une dépendance vis à vis de l'épargne étrangère.

DONC un excédent de la balance financière n’est pas toujours une bonne chose.

A l’inverse, un déficit de cette balance financière laisse présager des revenus financiers futurs.

Remarque : Une économie doit rester attractive pour attirer les investisseurs, c’est à dire solvable. Le montant de son

endettement extérieur doit donc rester « acceptable » et pour cela le déficit commercial doit rester raisonnable…

Si les investissements étrangers ne suffisent pas pour compenser le déficit de la balance des transactions courantes,

ce sont les opérations monétaires (non plus financières) qui opèrent l’équilibre. Il faudra « puiser dans les réserves de devises »,

stockées à la Banque centrale.

Au final, c’est le compte « Avoirs et réserves » qui assure l’équilibre de la BP.

Remarque : Ici le signe « plus », entrée de devise, n’est pas bon signe

Analyse du solde de la balance investissements directs :

Solde de la balance des investissements directs à l’étranger =

- montant des capitaux investis dans l'année en France par les non-résidents => entrée de devises

- montant des capitaux investis dans l'année à l'étranger par les résidents => sortie de devises).

S’il est négatif, le pays est exportateur net de capitaux c'est-à-dire que le montant des capitaux investis dans l'année par les

non-résidents en France < au montant des capitaux investis dans l'année par les résidents à l'étranger.

=> Les entrées de devises sont inférieures aux sorties

Les investissements de portefeuille : s'il est positif, le pays est importateur net de capitaux spéculatifs c'est-à-dire que le

montant net des capitaux spéculatifs placés dans l'année par les non-résidents en France > au montant net des capitaux

spéculatifs placés dans l'année par les résidents à l'étranger.

Retenons : Si la balance courante et le compte de capital sont excédentaires, le pays vit en dessous de ses moyens. Il dégage

une capacité de financement (son épargne est supérieure à ses investissements) et engrange des devises qu’il va pouvoir investir,

prêter, placer à l’étranger ou les mettre en réserve.

Si la balance courante et le compte de capital sont déficitaires, le pays vit au-dessus de des moyens. Il a un besoin de

financement (son épargne est insuffisante pour financer ses investissements) et il manque de devises. Il va devoir emprunter ou

vendre ses actifs ou tirer sur ses réserves de devises.

TE 1-2-8/Chapitre 6 : Mondialisation, Finance internationale et Intégration européenne Année scolaire 2012-2013

5

B/ Les échanges internationaux justifient l’existence d’un marché des changes

1/ Fonctionnement du marché des changes et déterminants du taux de change

a) Marché des changes : définition et fonctionnement

Définition

Le marché des changes est le lieu fictif sur lequel les monnaies s’échangent entre elles cad sur lequel se confrontent les

offres et demandes de devises et assure la détermination des cours ou taux de change = prix d’une monnaie par rapport à une

autre.

Il repose sur la fonction de la monnaie d’intermédiaire des échanges.

Par exemple lorsque l’Inde achète des Airbus, elle doit se procurer des euros ; elle pourra le faire contre des roupies ou des

devises de réserves (dollars par exemple). Le marché des changes est mondial. Les transactions sur une monnaie se font dans

toutes les places boursières, et le marché des changes fonctionne en continu, 24 heures sur 24.

Il est un marché planétaire, marché-réseau qui transcende les espaces économiques nationaux et contribue à unifier

l’économie mondiale : les transactions sur une devise se font aussi bien et en même temps à Londres, Paris ou New-York

Il fonctionne en continu.

Au siège des banques, les opérations de change sont réalisées par les cambistes.

Il est interbancaire (80% des transactions sont réalisées entre banques).

Le marché des changes obéit aux mêmes règles que le marché des autres biens. La monnaie est une marchandise

comme une autre. Par exemple, sur le marché des changes de l’euro contre le dollar, on retrouve,

- une fonction de demande d’euro qui représente les ordres d'achat d’euros contre le dollar ;

- une fonction d’offre d’euro qui représente les ordres de vente d’euros contre le dollar

Les variations du cours d’une monnaie obéissent aux mêmes règles que les variations du prix d'une marchandise

ordinaire : si l’offre de monnaie nationale > la demande, la monnaie nationale se déprécie (son prix relatif baisse); au contraire,

elle s’apprécie (son prix relatif augmente) si les ordres d'achat dépassent ceux de vente.

Trois acteurs principaux offrent des devises sur le marché des changes :

- les ménages lorsqu’ils achètent une marchandise dans une autre monnaie (ils offrent de la monnaie nationale) ;

- les entreprises qui utilisent des consommations intermédiaires achetées à l’étranger ; les entreprises et les

investisseurs qui investissent à l’étranger (IDE) ou y réalisent des placements (achat de titres financiers) ;

- les banques centrales qui peuvent offrir une monnaie contre devise, pour diminuer sa valeur

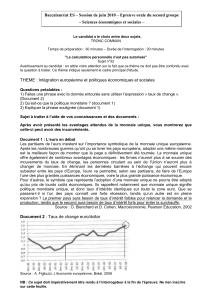

Remédiation : Représentation graphique du marché de l’euro contre le dollar.

Taux de change 1€/S D d’€ O d’€

Offre d’euros

Tx Chg d’équilibre Demande d’euros

Ex : 1 € = 1,29269

Quantités (O ou D)

D = O

Ici le taux de change est le prix de l’euro en dollar (22 mars 2013 à 9h24 : 1 euro = 1,29269 dollars).

Exemple : Prenons le cas d’une augmentation des importations européennes en provenance des Etats-Unis augmentent.

Quel effet cela a-t-il sur l’offre d’euro ?

=> Augmentation de l’offre d’euros (et de la demande de dollars).

Comment cela se traduit-il sur le graphique ?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%