PDF sample

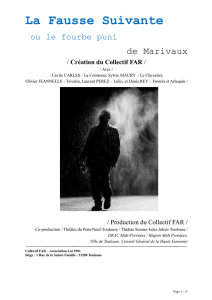

Marivaux

La fausse suivante

L'école des mères

La mère confidente

GF Flammarion

© 1992, Flammarion. Paris, pour cette édition.

Édition mise à jour en 2015.

Dépôt légal : janvier 2015

ISBN Epub : 9782081357402

ISBN PDF Web : 9782081357419

Le livre a été imprimé sous les références :

ISBN : 9782081354487

Ouvrage composé et converti par Meta-systems (59100 Roubaix)

Présentation de l'éditeur

Pour vaincre le mal, faites-vous plus méchant que lui. L’homme est un loup pour la femme. Derrière

le sentiment cherchez l’intérêt, derrière les mots le calcul. À moins qu’aux ambitions parentales et

aux sombres raisons d’argent l’ingénuité, les tendres rêveries du cœur, l’aspiration à un monde plus

doux et plus confiant ne fassent entendre raison...

Telle est la trajectoire parcourue par le théâtre des Lumières et dont Marivaux touche ici les deux

extrêmes : la comique noirceur d’une société où, une fois les masques tombés, la morale est mise en

de cruels embarras ; le mirage exquis de la vertu, du rire et du sentiment réconciliés.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%