Table ronde autour de LA RADIO ISTS 1

Support de cours Radio ISTS1 / 2011 - 2012

Frédéric Flohr – [email protected]

Table ronde autour de

LA RADIO

ISTS 1

Les sources et informations complémentaires se trouvent sur le site :

http://www.schoop.fr

La radio: table ronde – page 1 / 15

Support de cours Radio ISTS1 / 2011 - 2012

Table des matières

HISTOIRE DE LA FM........................................................................................................................3

Les premières radios diffusées en FM en France ...........................................................................3

La révolution de la FM : les radios libres .......................................................................................3

La régulation : les radios locales privées (RLP) ............................................................................4

L'arrivée de la publicité et la constitution des réseaux....................................................................4

La FM aujourd'hui ..........................................................................................................................5

Lexique : les mots de la radio...............................................................................................................6

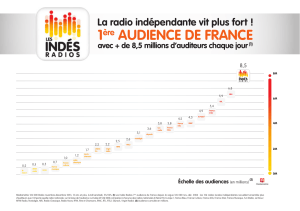

L'audience relative des réseaux nationaux.........................................................................................10

Exemple Avril - Juin 2001............................................................................................................10

Audience Avril – Juin 2007 : ........................................................................................................11

Le RDS..............................................................................................................................................13

Qu'est-ce que le RDS ?..................................................................................................................13

Les fonctions du RDS....................................................................................................................13

Concrètement, comment ça marche ?............................................................................................13

Plus d'informations....................................................................................................................14

La fonction régionale du RDS.......................................................................................................15

Quelques exemples de radios utilisant la fonction RadioText.......................................................15

La radio: table ronde – page 2 / 15

Support de cours Radio ISTS1 / 2011 - 2012

HISTOIRE DE LA FM

La FM (Frequency Modulation) est un procédé de radiodiffusion utilisant la variation de la

fréquence de l'onde porteuse (la modulation d'amplitude utilise la variation de l'amplitude). Les premières

expérimentations datent des années 30.

Elle permet notamment l'utilisation de la stéréophonie (deux voies d'émission) offrant une qualité de

diffusion proche du son d'un CD. Cependant, les émetteurs FM ont des portées faibles, en comparaison

aux Grandes Ondes et Ondes Moyennes.

Les premières radios diffusées en FM en France

Le premier programme a été diffusé à Paris le 29 mars 1954 (le Programme spécial MF). Un

émetteur existait depuis 1948 rue de Grenelle, il fut remplacé en 1959 par un émetteur de 12 kW situé sur la

Tour Eiffel.

En 1960 la FM arrive à Lille. Le Programme national et Paris Inter rejoignèrent par la suite ce

premier programme. " Baptême RTF 64 ", un concours organisé à l'occasion de l'ouverture de la Maison de

la Radio en 1963, rebaptise ces trois stations d'Etat : France Musique succède au Programme spécial

(devenu entre temps France IV-Haute Fidélité et RTF Haute Fidélité), France Culture remplace le

Programme national (France III-National puis RTF Promotion) et Paris Inter (France I-Paris Inter puis RTF

Inter), est rebaptisée France Inter.

Les premières émissions en stéréo ont lieu en 1969 (France Musique). Notons que la France

reste à cette époque peu équipée en récepteurs. Dans la période 1954 - 1965, les récepteurs FM sont en

effet introuvables, et ceux existants sont chers et très lourds. En 1970, ce sont 30% des foyers français qui

peuvent recevoir la FM. Enfin, le développement de la couverture FM est très retardée par la mise en place

de la télévision 819 lignes, en comparaison avec d'autres pays européens.

En 1975, L'ORTF est divisée en plusieurs secteurs : ce sera désormais Radio France qui gèrera les

radios d'Etat, sauf les premières radios locales, passées sous le giron de FR3, du fait de la structure locale

de cette dernière.

La révolution de la FM : les radios libres

1964 : Radio Caroline, émettant depuis un bateau, trouble le monopole des radios des autorités

anglaises. D'autres radios ont essaimé en Europe comme Radio Véronica (Pays-Bas, 1960) Radio Alice à

Bologne (Italie, 1976).

La première des radios libres françaises est sans doute Radio Campus à Lille (1969, toujours

existante). L'écologiste Radio Verte (Paris, 1977) qui n'émettra que 2 jours fera beaucoup parler d'elle

(grâce au très médiatique Jean Edern Hallier qui abrite les studios chez lui) et sera le premier écho du

phénomène naissant des radios libres dans la population. Elle entraînera leur éclosion aux quatre coins

de France.

Ces radios en protestation avec le pouvoir de l'Etat et de l'argent sont souvent revendicatrices

voire politisées. Ainsi, Radio Active (Lyon, 1976) lutte contre la centrale nucléaire toute proche, Radio

Lorraine Coeur d'Acier (Nancy, 1978), créée par la CGT, lutte contre les fermetures dans la sidérurgie.

L'ampleur prise par le phénomène finit par faire réagir l'Etat : saisies, traductions en justice

La radio: table ronde – page 3 / 15

Support de cours Radio ISTS1 / 2011 - 2012

contraignent les pirates à changer sans cesse de lieu d'émission et de fréquence pour échapper aux

policiers.

Les politiques s'en mêlent : de nombreux hommes de gauche dénoncent ces répressions, le n°1 du

PS et futur président François Miterrand annonce son soutien aux radios libres. Les policiers envahissent le

PS en juin 1979 pour saisir Radio Riposte, sans se douter que le PS a logé sa radio ailleurs. Cependant les

radios libres ont aussi eu des partisans à droite ; par exemple le giscardien François Delmas, fraichement

battu par le socialiste Frèche à la mairie de Montpellier, y créa Radio Fil Bleu en 1976.

La régulation : les radios locales privées (RLP)

Après son élection à la présidence de la République, François Miterrand tient ses promesses, et à

l'aide de Georges Fillioud, son ministre de la communication, il autorise les radios libres à émettre en

leur interdisant cependant la publicité, une trop forte puissance d'émission et la constitution de réseaux.

S'ensuit un véritable problème de place sur la bande FM, notamment à Paris où plusieurs radios

doivent se partager des fréquences, ce qu'elles acceptent souvent difficilement, du fait de certains mariages

parfois bizarres.

Les radios rencontrent aussi des problèmes de financement et ont parfois recours à de la

publicité déguisée. Certaines sont sanctionnées (saisies, brouillages) pour leur trop forte puissance

d'émission (RFM) ou tout simplement parce qu'elles ne sont pas ou plus autorisées.

Reste aussi des problèmes techniques et de contenu : gardant souvent un contenu revendicateur,

beaucoup d'amateurisme faute de véritable formation et des moyens d'émission faibles, beaucoup de radios

sont difficilement audibles par le grand public. Certains, bien loin de l'esprit des radios libres, pensent depuis

le début que la radio peut servir à gagner de l'argent, et ce sont souvent eux qui arrivent à se distinguer de

ce brouhaha en proposant des programmes pouvant plaire au plus grand nombre, une sélection des

animateurs et des disques (dans la mesure de leurs moyens).

Cependant les associations de radios réclament à l'Etat des subventions ou le droit à la

publicité, la question de leur financement restant dans l'impasse.

L'arrivée de la publicité et la constitution des réseaux

Comprenant qu'une subvention coûterait trop cher à l'Etat et constatant la présence de réclames

clandestines à tout bout de champ, François Miterrand autorise la publicité en 1984. Les radios ont le

choix entre garder un statut associatif et obtenir des subventions, ou bien devenir des entreprises privées

vivant de la publicité.

A partir de cette date, tout s'accélère : le nombre de radios diminuent, les radios qui ont décidé de

devenir des sociétés doivent rentabiliser. Quelques grosses stations commencent à sortir du lot, et les

premiers réseaux se forment (NRJ dès 1984 par exemple): ce sont à l'époque de simples groupements de

radios locales qui portent le nom du réseau, auquel est parfois rattaché leur propre nom. Ces programmes

100% locaux restent encore assez indépendants sur leur ligne éditorialiste et musicale.

Mais tout va changer avec l'arrivée du satellite : ces radios locales se retrouvent réduites à diffuser

un programme parisien et à ne réaliser que quelques heures de local. Le satellite permettant la diffusion de

la publicité à grande échelle et une identification nationale, l'enjeu est considérable.

La course aux radios est lancée, sans que la CNCL, qui a succédé à la Haute Autorité en 1986

avec l'arrivée de la droite à Matignon, ne puisse la freiner : cet organisme était censé réattribuer toutes les

fréquences en une année, elle prit d'énormes retards, et les changements de nom, tout comme l'éclosion de

La radio: table ronde – page 4 / 15

Support de cours Radio ISTS1 / 2011 - 2012

fréquences venant de nulle part, se font aux quatres coins de France sans qu'interviennent de véritables

sanctions. Cependant, des radios locales privées réussissent à garder leur indépendance.

La naissance du CSA en 1989 et l'éclosion des Comités Techniques Radiophoniques (CTR)

représentant le CSA en région permet de faire un grand nettoyage d'une bande FM redevenue sauvage. Le

CSA permet la distinction des différentes catégories de radio, avec leurs obligations respectives (catégorie A

: associatives, cat. B : locales indépendantes, cat. C : locales franchisées, cat. D : réseaux, cat. E :

généralistes).

La FM aujourd'hui

La loi d'origine protégeait le développement des réseaux ; elle fut assouplie par la loi Carignon qui

permit à un même groupe de couvrir 150 millions d'auditeurs potentiels avec ses radios.

Ses effets pervers se voient aujourd'hui : cette limitation pas vraiment contraignante a lancé une

chasse aux fréquences, les réseaux voulant combler leurs manques dans leur couverture : peu de radios

de catégorie B (locales indépendantes commerciales) ont résisté aux sommes mirobolantes qu'offrent les

réseaux pour s'approprier leur fréquence.

De plus, trois grands groupes se partagent la quasi-totalité du gâteau des réseaux :

•NRJ Group (NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire et Chansons),

•Lagardère Active (Europe 1, Europe 2, RFM),

•RTL Group (RTL, RTL2, Fun Radio).

Quelques autres réseaux tentent de gagner du terrain (BFM, Radio Classique, MFM, RMC, Sport

O'FM, FG, Nova), malgré des couvertures plus faibles et parfois des soucis financiers. Seule Skyrock,

station historique vendue par Europe 1 à un groupe étranger, se trouve finalement être le seul véritable

réseau national, ayant une grande couverture tout en restant indépendant des grands groupes.

Quelques radios locales indépendantes tirent leur épingle du jeu, et réussissent même parfois à

distancer les réseaux en audience. Cependant, certaines de ces radios, à dimension régionales et de plus

en plus imposantes, utilisent les mêmes tactiques que les réseaux pour étendre leur couverture, en

rachetant leurs voisines plus petites. Elles n'ont plus vraiment le choix, dans un marché ultra-saturé où

seules les radios associatives ou publiques semblent encore pouvoir offrir de véritables

programmes de proximité

La radio: table ronde – page 5 / 15

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%