Chapitre 2 : Fondements de l`analyse économique

Chapitre 3 : Fonctionnement d’un marché concurrentiel

1

3.B2. ALTERATIONS DE L’EQUILIBRE DU MARCHE CONCURRENTIEL

a/ Altérations exogènes du jeu du marché

L’efficacité du libre jeu du marché en situation de concurrence peut être montrée, a contrario,

à travers quelques exemples d’altérations exogènes de ses mécanismes. On analyse ici les

conséquences de dispositifs de réglementation des prix qui ont pour principe d’interdire les

ajustements de prix. Deux cas symétriques se présentent selon que l’on instaure un prix

plafond ou un prix plancher. Nous les étudions successivement en supposant que les autres

caractéristiques du marché sont conformes au cas usuel d’un marché concurrentiel.

Dans le cas d’un plafonnement du prix, la réglementation interdit purement et simplement

tout possibilité d’échange à un prix supérieur à un seuil prédéterminé (pMax). Bien

évidemment, cette réglementation n’a d’effet spécifique que si le prix plafond est inférieur

aux prix d’équilibre qui aurait prévalu autrement sur le marché (p*). Si tel n’était pas le cas, le

plafond de prix serait inopérant, l’échange se faisant librement à un prix plus faible.

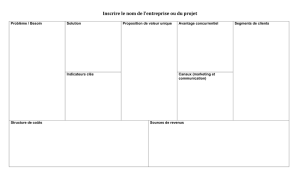

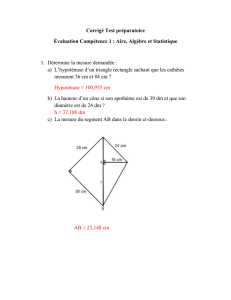

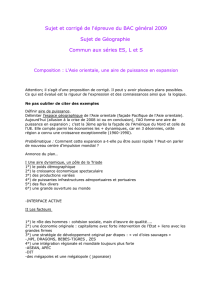

Supposons un plafond contraignant. A ce prix,

inférieur au prix d’équilibre, la quantité globale

demandée est supérieure à l’offre globale. Il y

a pénurie d’offre. Puisque la réglementation

interdit toute transaction à un prix supérieur à

pMax, le mécanisme de hausse des prix induit

par la demande excédentaire ne peut jouer. Il y

a un rationnement du marché avec des

procédures diverses qui peuvent se mettre en

place pour organiser ce rationnement. Mais

dans tous les cas la quantité effectivement

échangée sur le marché au prix plafond ne

pourra excéder la quantité offerte (QS).

Il est possible d’étudier les conséquences de

cette entrave au jeu du marché sur les surplus.

Du côté de l’offre, le surplus des producteurs

est diminué par rapport à la situation de libre

jeu du marché. En effet, il y a à la fois baisse

du prix (de p* à pMax) et baisse des quantités vendues (de Q* à QS). En appliquant la

définition du surplus des producteurs (aire au-dessus de la courbe d’offre et délimitée par le

prix et la quantité échangée), on enregistre une baisse de l’aire bce à l’aire c, soit une perte de

l’aire be. Du côté de la demande, les consommateurs bénéficient certes d’un prix plus

avantageux (pMax inférieur à p*), mais cet avantage est contrebalancé par le rationnement qui

interdit de satisfaire l’intégralité de la demande. Le surplus des consommateurs (aire au-

dessous de la courbe de demande et délimitée par le prix et la quantité échangée) passe de

l’aire ad lorsque le marché est libre de toute entrave à l’aire ab lorsque le prix est plafonné.

L’effet net sur le bien-être des consommateurs (b-d) est a priori indéterminé, mais même s’il

est positif, il ne suffit pas à compenser la perte subie par les producteurs. Si l’on agrège les

deux surplus pour donner une mesure globale, on observe une baisse de l’aire abcde à l’aire

abc, soit la perte nette de l’aire de.

p*

pMax

Prix

Quantité

Demande de

marché

Offre de

marché

QS

QD

Q*

Pénurie d’offre

Instauration d’un prix plafond

sur le marché

a

d

b

e

c

Chapitre 3 : Fonctionnement d’un marché concurrentiel

2

Envisageons le cas symétrique de l’instauration d’un prix plancher, c’est-à-dire d’une valeur

seuil au-dessous de laquelle il est interdit de conclure des transactions. Comme précédemment

seul est pertinent le cas d’une réglementation contraignante par rapport au libre jeu du

marché. Nous faisons donc l’hypothèse d’un prix plancher (pmin) supérieur au prix d’équilibre

(p*).

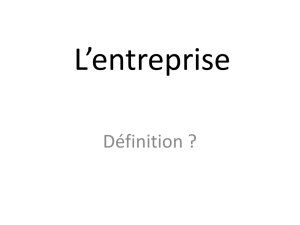

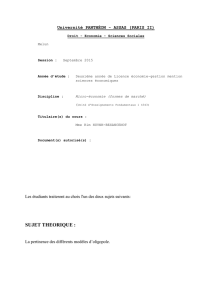

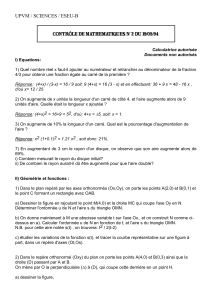

Ce niveau relativement élevé du prix minimum

imposé incite les producteurs à développer leur

offre, mais il dissuade dans le même temps les

consommateurs d’acquérir le bien. Il y a donc

un excès d’offre. Les quantités excédentaires

doivent être neutralisées et l’échange sur le

marché ne pourra dépasser la quantité QD

correspondant à la demande au prix

réglementé. On notera que, dans le cas du prix

plancher comme dans celui du prix plafond, la

réglementation qui entrave le libre jeu du

marché conduit à une réduction des échanges.

C’est un résultat général : chaque fois qu’une

entrave crée un déséquilibre entre offre et

demande sur le marché, l’ajustement par les

quantités se fait toujours sur le côté « court »

du marché. Entre l’offre et la demande, c’est

toujours le « moins disant » en quantité qui

détermine les quantités effectivement échangées, du moins tant que l’on exclut la possibilité

de forcer les individus à réaliser un échange contre leur gré.

Les conséquences en termes de bien-être sont à nouveau illustrées à travers la comparaison

des surplus des producteurs et des consommateurs en situation de libre jeu du marché et en

situation de prix réglementé. L’augmentation du prix à payer signifie une perte de bien-être,

pour les consommateurs. Leur surplus, égal à l’aire abd en l’absence de réglementation, se

limite à l’aire a lorsque le prix plancher est instauré. Du côté de l’offre, l’effet est plus

ambigu. Les producteurs bénéficient de la hausse de prix induite par la réglementation, mais

ils subissent aussi une diminution du volume de leurs ventes. Au total, leur surplus passe de

l’aire ce à l’aire bc. Quel que soit l’effet net sur le surplus des producteurs, on peut, comme

dans le cas du prix plafond, conclure à une perte nette en surplus collectif. Le gain net

éventuel des producteurs ne suffit pas à compenser la perte subie par les consommateurs. En

termes de surplus collectif, la contrainte de prix plancher est à l’origine d’une perte nette

correspondant à l’aire de (passage de abcde à abc).

Au total, les deux exemples ci-dessus montrent comment l’altération du libre jeu d’un marché

concurrentiel implique une moindre efficacité dans l’affectation des ressources. D’autres

situations pourraient être analysées qui conduiraient à des conclusions similaires.

Cela ne signifie pas qu’il faille condamner définitivement toute forme de réglementation du

jeu de marché. Les effets recherchés par ce type d’intervention peuvent se situer en dehors de

la sphère du marché considéré et une évaluation limitée à la mesure du surplus sur ce marché

est alors incomplète. Si ce marché est par nature concurrentiel, il convient de garder à l’esprit

les effets négatifs potentiels d’une entrave au libre jeu du marché pour les comparer aux effets

positifs attendus en dehors du marché et évaluer les avantages et coûts relatifs de modalités

alternatives d’intervention.

p*

pmin

Prix

Quantité

Demande de

marché

Offre de

marché

QD

QS

Q*

Excès d’offre

Instauration d’un prix plancher

sur le marché

a

b

c

d

e

Chapitre 3 : Fonctionnement d’un marché concurrentiel

3

b/ Imperfections de concurrence

En terminant ce chapitre, nous évoquerons assez brièvement les configurations

d’environnement de concurrence imparfaite. Ces configurations sont multiples et leur analyse

peut devenir relativement complexe. Nous nous limiterons ici à définir les principales

situations de référence et à en donner les caractéristiques essentielles.

Jusqu’ici, nous avons raisonné sur le cadre de concurrence pure et parfaite, dont nous avons

dit qu’il était un cadre théorique idéalisé. L’une des caractéristiques importantes de cette

configuration de référence est l’hypothèse d’atomicité : aucun individu ne peut seul avoir une

influence quelconque sur l’équilibre. Cela revient à supposer que, tant du côté de l’offre que

du côté de la demande, il existe un grand nombre d’agents économiques.

A l’opposé, il existe des situations où un agent unique est seul décideur pour tout un côté du

marché. C’est la situation du monopole lorsqu’il n’y a qu’un seul offreur sur le marché, face à

une multitude de demandeurs. C’est la situation du monopsone lorsque, de façon symétrique,

il n’y a qu’un demandeur face à une multitude d’offreurs.

Dans l’un et l’autre cas, l’agent qui accapare seul tout un côté du marché ne considère plus le

prix comme une donnée. Notons que l’exploitation de cette position dominante suppose

l’existence d’une forme de barrière à l’entrée sur le marché. Dans ce cas, l’agent sait que, à

travers son contrôle total de l’une des courbes du marché, il peut choisir le prix d’équilibre.

La seule contrainte qui s’impose à lui, c’est la relation entre prix et quantité échangée telle

qu’elle est définie par la courbe de ses partenaires. Ainsi en situation de monopole, l’offreur

unique choisit sur la courbe de demande de marché la combinaison lui permettant de

maximiser son profit. Par rapport à une situation concurrentielle, le monopoleur tend alors à

réduire l’offre de produit pour faire monter le prix le long de la courbe de demande. De façon

symétrique, en situation de monopsone, le demandeur unique agit de façon à faire baisser le

prix le long de la courbe d’offre, ce qui implique également une baisse de la quantité

échangée par rapport à l’équilibre concurrentiel.

Dans les deux cas, l’équilibre non concurrentiel implique une répartition plus inégalitaire des

gains de l’échange, au bénéfice de l’agent doté d’un pouvoir de marché. Mais ce gain est

obtenu aux dépens des partenaires sur le marché et, en termes de surplus, la collectivité subit

une perte directement liée à la diminution des quantités échangées.

Le monopole et le monopsone fournissent des configurations de référence à l’opposé de la

concurrence parfaite. Comme elle, elles constituent néanmoins des situations plus théoriques

que réelles. Là encore, leur intérêt est plutôt de permettre la mise en évidence de mécanismes

types. Les cas qui sont peut-être les plus riches et les plus pertinents pour appréhender la

réalité du côté de l’offre et des comportements des firmes sont sans doute ceux qui

correspondent à des configurations intermédiaires entre concurrence parfaite et monopole.

Parmi celles-ci, deux types méritent d’être brièvement présentés : l’oligopole et la

concurrence monopolistique.

La situation d’oligopole est celle où quelques d’offreurs se partagent le marché (on parle de

duopole, lorsqu’ils ne sont que deux). Dans ce cas chacun sait qu’il a la capacité d’influencer

l’équilibre du marché, mais que ses concurrents ont un pouvoir équivalent. Les résultats des

choix de l’un dépendent des choix des autres. Les situations d’oligopole posent alors un

Chapitre 3 : Fonctionnement d’un marché concurrentiel

4

problème général d’interactions stratégiques entre les offreurs. L’analyse pour en traiter fait

alors souvent appel à des cadres formalisés qui s’inscrivent dans la théorie des jeux.

En situation de concurrence monopolistique, chaque offreur est capable de différencier son

produit par rapport à ceux de ses concurrents et cette différenciation permet de répondre à une

demande de diversité de la part des consommateurs. Les différentes variétés du bien

demeurent cependant substituables. Ainsi, sur le créneau de marché correspondant à chaque

variété, le comportement de chaque producteur peut être comparé à celui d’un monopoleur.

Mais la substituabilité et la libre entrée sur le marché conserve un caractère concurrentiel à la

configuration.

1

/

4

100%