Morbi-mortalité associée à l`obésité

MÉTABOLISME

La Lettre du Cardiologue - n° 364 - avril 2003

50

obésité touche actuellement environ 10 % de la

population adulte française et elle est en forte aug-

mentation chez les enfants. Cette pathologie nutri-

tionnelle n’est pas seulement un problème d’esthétique : c’est une

réelle maladie qui diminue l’espérance de vie et les capacités des

patients qui en sont atteints, de même qu’elle les expose à un

risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète, de dysli-

pidémies, de complications respiratoires et rhumatologiques, ainsi

qu’à l’augmentation de la fréquence de certains cancers. Cette

pathologie nécessite donc une prise en charge efficace, associant

le plus souvent plusieurs spécialistes, au premier rang desquels

se placent le cardiologue et l’endocrinologue-nutritionniste, mais

aussi le rhumatologue, le kinésithérapeute, le diététicien et, sou-

vent, le psychiatre. La prévention et le traitement de l’obésité

constituent un enjeu de santé publique majeur, qui reste néan-

moins encore difficile à contrôler.

RAPPEL DES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Définition de l’obésité

L’obésité est un excès de masse grasse entraînant des inconvé-

nients pour la santé. Les méthodes permettant de mesurer

précisément la masse grasse (densité corporelle, résonance

magnétique, etc.) n’étant pas de pratique aisée, les études épidé-

miologiques et la pratique clinique utilisent la définition de l’obé-

sité chez l’adulte en fonction de l’indice de masse corporelle

(IMC, ou body mass index, BMI). Celui-ci se calcule comme le

ratio du poids (en kilos) sur la taille (en mètres) élevée au carré :

Ces valeurs seuils de BMI ont été déterminées par l’analyse de

l’augmentation du risque de mortalité lors d’études épidémiolo-

giques d’observation. À BMI égal, il existe un paramètre de plus

en plus pris en considération pour le calcul du risque cardiovas-

culaire : la répartition androïde ou gynoïde de la masse grasse.

Si le tour de taille excède 102 cm chez l’homme ou 88 cm chez

la femme, on parle de répartition androïde ; celle-ci augmente le

risque cardiovasculaire.

Chez l’enfant, le BMI n’est pas validé ; l’obésité est plus souvent

définie par un poids supérieur au 97epercentile de la classe d’âge.

Poser le diagnostic d’obésité chez l’enfant nécessite donc d’avoir

à sa disposition la courbe de poids-taille, au mieux celle du car-

net de santé.

Épidémiologie de l’obésité

Une augmentation nette de la prévalence chez l’adulte et l’enfant

D’après l’enquête épidémiologique OBEPI disponible sur le site

de l’ANAES, l’obésité concernait, en 1998, 8 à 9 % de la popu-

lation adulte, et la surcharge pondérale 28,5 % (1). En 2003,

compte tenu de l’augmentation de la prévalence de l’obésité, on

peut estimer, respectivement, à 10 % et 30 % ces deux catégories

; pour comparaison, on compte environ 15 % d’obèses en Grande-

Bretagne, 20 % en Allemagne et plus de 30 % aux États-Unis. En

France, 12,7 % des enfants de 10 ans seraient obèses. Néanmoins,

l’obésité reste encore majoritairement une pathologie de l’adulte

après 50 ans : 62 % des hommes obèses et 75 % des femmes

obèses ont plus de 50 ans. L’obésité est plus fréquente chez la

femme que chez l’homme, dans les régions du Nord et de l’Est

de la France par rapport aux autres régions, et dans les milieux

défavorisés. En 1992, le coût des dépenses de santé imputables à

l’obésité a été évalué à 1,81 milliard d’euros, soit 2 % des

dépenses totales de santé. Environ un tiers des dépenses consé-

cutives à l’obésité concernait la prise en charge de l’hypertension

artérielle.

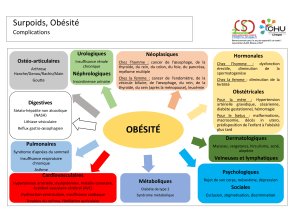

Épidémiologie des complications de l’obésité

Les pathologies associées à l’obésité se manifestent diversement

chez chaque patient (tableau I) ; elles nécessitent donc leur

recherche systématique pour une prise en charge adaptée à chaque

individu. Au mieux, cette prise en charge sera effectuée en col-

laboration entre les différents spécialistes et le médecin traitant

référent, qui centralisera les différentes approches thérapeutiques.

Des complications touchant tous les appareils

Complications cardiovasculaires. L’hypertension artérielle

(HTA) est plus fréquente chez le sujet obèse ; elle ne peut être éva-

luée qu’avec un brassard de taille adaptée, car un brassard de taille

Morbi-mortalité associée à l’obésité

●S. Gonbert*, P. Henry (coordonnateur)**

*Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris.

** Hôpital Lariboisière, Paris.

L

‘

✓BMI = poids en kg/(taille en m)2.

✓Un BMI normal est compris entre 20 et 24,9 kg/m2.

✓Un BMI compris entre 25 et 29,9 kg/m2définit une sur-

charge pondérale.

✓Un BMI supérieur ou égal à 30 kg/m2définit l’obésité.

La Lettre du Cardiologue - n° 364 - avril 2003

51

MÉTABOLISME

normale risque de surévaluer les chiffres de pression. Une perte

de poids, même modérée de l’ordre de 5 à 10 %, peut normaliser

les chiffres de pression artérielle. Néanmoins, tous les hyperten-

dus obèses ne sont pas normalisés par la perte de poids, et il ne

faut donc pas hésiter à les mettre sous traitement médicamenteux

avec les mêmes objectifs que chez un sujet de poids normal. L’obé-

sité est un facteur de risque indépendant de coronaropathies dans

la majorité des études épidémiologiques, mais il est clair que son

effet délétère est accru quand elle s’accompagne de dyslipidémie,

d’HTA ou de diabète (2).La répartition androïde de la masse grasse

est particulièrement dangereuse au plan coronaire, probablement

parce qu’elle signe souvent l’association à d’autres perturbations

métaboliques, notamment le diabète de type 2 dans le cadre du

syndrome plurimétabolique. Une publication récente issue de la

cohorte de Framingham a montré, dans un groupe de 5 881 patients

suivis en moyenne 14 ans, que l’obésité était aussi un facteur de

risque indépendant d’insuffisance cardiaque (3):après ajustement

sur les facteurs de risque traditionnels, chaque augmentation

d’un point du BMI était associée à une augmentation du risque

d’insuffisance cardiaque de 5 % chez les hommes et de 7 %

chez les femmes. La limite de cette étude tient au fait que le dia-

gnostic d’insuffisance cardiaque était porté sur des critères peu

spécifiques, comme la dyspnée et les œdèmes des membres infé-

rieurs, et non sur des critères échographiques. L’insuffisance car-

diaque de l’obèse peut être hypertensive et/ou ischémique ; l’aug-

mentation du tissu adipeux en périphérie augmente la précharge

et elle est à l’origine de perturbations hémodynamiques. L’obé-

sité est également un facteur de risque d’accident vasculaire

ischémique, même après ajustement sur les valeurs de pression

artérielle. Pour ce qui est des complications thromboemboliques,

elles sont nettement augmentées en cas d’obésité, en raison de la

gêne au retour veineux.

Complications respiratoires. L’obésité expose à un risque de

dyspnée chronique qui peut impliquer, de manière séparée ou

intriquée, l’insuffisance cardiaque gauche, un syndrome d’hypo-

ventilation alvéolaire et un syndrome restrictif. Moins connu et

plus grave à court terme, le syndrome d’apnées du sommeil (SAS)

doit être recherché systématiquement, car il concerne environ

10 % des obèses, quel que soit leur BMI. Il faut rechercher les

classiques ronflements nocturnes et les pauses observées par le

conjoint, mais il faut aussi rechercher des levers nocturnes fré-

quents avec émission d’urines, des céphalées matinales et des

endormissements impromptus dans la journée. Le SAS expose à

un risque élevé de mort subite ; il augmente fortement le risque

d’HTA, de troubles du rythme et d’hypertension artérielle pul-

monaire. Il doit être dépisté par une oxymétrie nocturne ainsi

qu’authentifié et quantifié par l’enregistrement polysomnogra-

phique du sommeil en centre spécialisé. Le SAS est traité par le

port d’un masque en pression positive continue, prescrit par le

pneumologue. L’effet de la perte de poids sur le SAS est variable

d’un patient à l’autre.

Complications métaboliques. L’obésité multiplie le risque de

diabète de type 2 environ par trois, et le risque de dyslipidémie

environ par six : 30 % des obèses sont diabétiques, et 50 % des

diabétiques sont obèses. Donc, toute consultation médicale d’un

obèse doit donner lieu à la prescription d’un bilan glycémique et

lipidique si le statut métabolique du patient n’est pas connu. Cette

augmentation du risque métabolique, qui est connue de longue

date chez l’adulte obèse, a récemment été mise en évidence chez

l’enfant et l’adolescent (4). Les anomalies lipidiques sont le plus

souvent une hypertriglycéridémie avec HDL-C bas, mais des ano-

malies qualitatives et quantitatives des LDL peuvent s’y ajouter.

Ces anomalies métaboliques sont d’autant plus fréquentes que le

patient a une répartition androïde de sa masse grasse. Là encore,

une perte de poids, même modérée, peut normaliser les chiffres

glycémiques et lipidiques. Les patients obèses ont aussi un risque

augmenté d’hyperuricémie et de goutte.

Complications endocriniennes. En dehors des complications

métaboliques, l’obésité expose à d’autres complications endo-

criniennes, comme une diminution de la fertilité, des troubles des

règles, une hyperandrogénie avec acné et hirsutisme chez la

femme, le plus souvent dus à un syndrome des ovaires polykys-

tiques. L’homme porteur d’une obésité massive peut être atteint

d’hypogonadisme.

Complications ostéoarticulaires. Les atteintes arthrosiques des

articulations porteuses (vertèbres, hanches, genoux, chevilles)

sont favorisées par l’obésité, ainsi que la nécrose aseptique de la

tête fémorale. Le conseil de réduction pondérale ne doit pas faire

retarder la prise en charge thérapeutique classique, avec antal-

giques, anti-inflammatoires et, éventuellement, chirurgie.

Complications gastroentérologiques. Les lithiases biliaires et

le reflux gastro-œsophagien sont des complications classiques de

l’obésité. L’atteinte hépatique sous forme de stéatose est moins

bénigne qu’on ne le pensait par le passé : elle expose en effet au

risque de NASH (non alcoholic steatosic hepatitis), dont un cer-

tain nombre évoluent vers la fibrose, la cirrhose et le cancer hépa-

tocellulaire, en l’absence d’éthylisme ou d’hépatite virale asso-

ciés. Une augmentation persistante des transaminases et/ou des

gamma GT doit donc donner lieu, chez l’obèse, comme chez tout

autre patient, à une exploration spécialisée.

Complications dermatologiques et infectieuses. Les mycoses

et les furoncles sont particulièrement plus fréquents chez les

obèses.

Tableau I. Données OMS, 1998.

Prévalence (en pourcentages) des complications

attribuables à l’obésité

Hypertension artérielle 17 %

Coronaropathies 17 %

Diabète de type 2 61 %

Arthrose 24 %

Pathologie biliaire 30 %

Cancer de l’utérus 34 %

Cancer du sein 11 %

Cancer du côlon 11 %

La Lettre du Cardiologue - n° 364 - avril 2003

52

MÉTABOLISME

Complications néphrologiques. Des atteintes glomérulaires à

type de glomérulosclérose segmentaire et focale peuvent être

révélées chez l’obèse par une protéinurie, et ce, indépendamment

de l’existence d’un diabète ou d’une HTA.

Complications iatrogènes, risque opératoire. Un surcroît de

mortalité et de morbidité est associé à l’obésité massive, en rai-

son du terrain à risque cardiovasculaire, des atteintes respiratoires

et du risque thromboembolique postopératoire. Une chirurgie

chez l’obèse nécessite une bilan préopératoire multidisciplinaire.

Cancers. Certains cancers sont plus fréquents chez les obèses,

comme le cancer du côlon, du pancréas, du foie ou des cancers

hormonodépendants, tels les cancers du sein, de l’utérus ou de la

prostate.

ÉTIOLOGIES ET MÉCANISMES PHYSIOPATHO-

LOGIQUES

Génétique, environnement et psychologie intriqués

dans la genèse de l’obésité

À l’exception des rares obésités secondaires à une endocrinopa-

thie, qu’il convient d’éliminer au début de la prise en charge (hypo-

thyroïdie ou hypercorticisme), et des rarissimes obésités monogé-

niques familiales ou sporadiques, dans l’écrasante majorité des cas,

l’obésité est une maladie du tissu adipeux due à la collaboration

de mécanismes métaboliques sur un fond génétique prédisposé,

dans un environnement qui favorise l’accès continuel à une nour-

riture variée et riche et une diminution de l’exercice physique.

Mécanismes moléculaires : génétique et régulation poids/

appétit. La distinction de mécanismes de transmission génétique

est rendue difficile dans l’obésité humaine par le fait que les

membres d’une même famille partagent les mêmes modes d’ali-

mentation, d’activité physique et les mêmes conditions socio-

économiques. Il n’en reste pas moins qu’il existe des familles

d’obèses : 70 % des obèses ont au moins un parent obèse. Cette

agrégation familiale est un facteur prédictif négatif de guérison,

notamment chez l’enfant, dont les chances de retour à un poids

normal sont très diminuées quand l’un des parents est obèse. La

prise en charge de l’obésité doit donc être, au mieux, familiale.

Certaines formes exceptionnelles d’obésité sont dues à des

atteintes d’un seul gène, comme celui de la leptine ou de son

récepteur, de la POMC (pro-opio-mélanocortine), des récepteurs

de type 4 de la mélanocortine (MC4R) ou de la ghréline dans le

cadre du syndrome hyperphagique de Prader-Willy (5, 6). Les

obésités classiques sont probablement associées à une sélection,

lors de l’évolution des sujets porteurs, de “gènes d’épargne”

capables de les rendre résistants aux périodes de disette (par

exemple en temps de guerre). En présence d’une nourriture abon-

dante, ces sujets deviennent alors exposés au risque d’obésité.

Mécanismes environnementaux. L’accès facilité à la nourriture,

l’augmentation de la densité calorique des aliments, plus gras et

plus sucrés, la consommation accrue de boissons sucrées et/ou

alcoolisées, les sollicitations répétées de la publicité, la diminu-

tion de l’exercice physique et, grâce au chauf

fage et à la climati-

sation,

la diminution de la dépense énergétique pour faire face

aux variations climatiques

sont autant de facteurs environnemen-

taux

qui favorisent l’apparition de l’obésité.

Mécanismes psychologiques. L’obésité peut avoir comme

cause une pathologie psychiatrique, comme la dépression ou

un trouble du comportement alimentaire ; mais, même en l’ab-

sence de pathologie psychiatrique sous-jacente, l’obésité peut

aussi avoir des conséquences sur l’humeur du patient ou engen-

drer des troubles névrotiques, comme l’agoraphobie. Il a éga-

lement été bien montré que l’obèse avait un trouble de son

image corporelle l’amenant à négliger son corps. Dans tous les

cas, l’évaluation psychologique et psychiatrique fait partie de

la prise en charge du patient obèse, avec, dans le meilleur des

cas, des consultations de soutien par un psychiatre ou un psy-

chologue.

Savoir dépister les troubles du comportement alimentaire

En allant du moins au plus sévère, ces troubles peuvent se mani-

fester sous la forme de polyphagie pendant les repas (ingestion

de quantités importantes, mais limitées aux repas), de grigno-

tages (prise répétée, en dehors des repas, de petites quantités

d’aliments variés), de compulsions alimentaires (besoin irré-

pressible de consommation immédiate d’un seul aliment, en

dehors des repas), de levers nocturnes pour s’alimenter et, enfin,

de crises de boulimie avec ingestion, le plus souvent dans un

contexte d’anxiété, de grandes quantités d’aliments, suivie ou

non de vomissements.

Savoir dépister les troubles de l’humeur ou les troubles

anxieux sous-jacents

Un syndrome dépressif ou anxieux peut engendrer des modifi-

cations du comportement alimentaire et conduire à une obésité.

Il convient donc de ne pas le méconnaître ou de ne pas l’attribuer

trop rapidement aux conséquences de l’obésité.

Il est important de mettre à jour les circonstances qui ont pu favo-

riser l’apparition ou l’accentuation de l’obésité, telles qu’un deuil,

un licenciement, un divorce, etc.

IMPLICATION DES DIFFÉRENTS SPÉCIALISTES

Comme cela a déjà été indiqué précédemment, la prise en

charge de l’obésité nécessite la collaboration de plusieurs spé-

cialistes, tout en veillant à maintenir le rôle primordial du

médecin traitant, qui peut coordonner les différentes approches

thérapeutiques et être le premier interlocuteur du patient au

jour le jour, afin d’éviter un émiettement de la prise en charge.

Les spécialistes qui seront impliqués dans le suivi d’un obèse

seront variables en fonction des complications dont sera por-

teur le patient. Néanmoins, il est sûr que le cardiologue et l’en-

docrinologue seront le plus souvent sollicités, de même que le

psychiatre.

La Lettre du Cardiologue - n° 364 - avril 2003

53

MÉTABOLISME

La prise en charge endocrinologique

Elle aura pour but d’éliminer, au début de la prise en charge, une

obésité secondaire à un hypercorticisme ou à une hypothyroïdie

par l’examen clinique et quelques dosages hormonologiques

simples. D’autre part, l’endocrinologue dépistera le diabète, les

dyslipidémies et l’hyperuricémie, et mettra en place la prise en

charge nutritionnelle.

La prise en charge cardiologique

Elle s’attachera à traiter l’hypertension, les coronaropathies, l’in-

suffisance cardiaque et, éventuellement, les troubles du rythme

cardiaque. Le cardiologue pourra aussi être consulté pour savoir

si l’état cardiovasculaire du patient est compatible avec certaines

approches thérapeutiques de l’obésité, comme la chirurgie ou cer-

tains traitements médicamenteux, ou pour conseiller le patient

obèse quant à l’intensité et à la fréquence de l’exercice physique

qui lui est recommandé. Dans tous les cas, la consultation auprès

du cardiologue est un moment important dans la vie de l’obèse

pour l’informer des risques de complications cardiovasculaires,

afin de l’aider à ne pas considérer son obésité sous le(s) seul(s)

aspect(s) esthétique et/ou social.

Dans tous les cas, la prise en charge d’une pathologie aussi pluri-

factorielle que l’obésité et touchant autant d’organes cibles ne

pourra se faire que de manière pluridisciplinaire. Un des

exemples

en est le “bilan pré-gastroplastie” : il nécessite les avis

de l’endocrinologue pour déterminer l’absence d’endocrinopa-

thie sous-jacente et pour équilibrer un éventuel diabète avant

l’anesthésie, du cardiologue et du pneumologue pour optimiser

le traitement de la coronaropathie et du SAS, du psychiatre pour

éliminer un trouble du comportement alimentaire ou bien un

trouble anxieux ou dépressif qui contre-indiqueraient la gastro-

plastie, de l’équipe de diététicien(ne)s afin d’éduquer le patient

au fractionnement des repas après la gastroplastie et, bien sûr, de

l’anesthésiste et du chirurgien pour réaliser la procédure dans les

meilleures conditions.

Bibliographie

1.Charles M, Basdevant A, Eschwege E. Prévalence de l’obésité chez l’adulte en

France : résultats de l’étude OBEPI. Ann Endocrinol 2002 ; 63 : 154-8.

2. Jonsson S, Heldblad B, Engstrom G, Nilsson P, Berglund G, Janzon L.

Influence of obesity on cardiovascular risk. Int J Obes 2002 ; 26 : 1046-53.

3.Kenchaiah S, Evans J, Levy D, Wilson P, Benjamin E, Vasan R. Obesity and the

risk of heart failure. N Engl J Med 2002 ; 347 : 305-13.

4. Sinha R, Fisch G, Teague B, Barbetta G, Sherwin R, Caprio S. Prevalence of

impaired glucose tolerance among children and adolescents with marked obesity.

N Engl J Med 2002 ; 346 : 802-10.

5. Clement K. Formes monogéniques d’obésité ; de la souris à l’homme. Ann

Endocrinol 2000 ; 61 (suppl. 6) : 39-49.

6. Delparigi A, Tschop M, Heiman M, Salbe A, Tataranni P. High circulating

ghreline : a potential cause for hyperphagia and obesity in Prader-Willy syn-

drome. J Clin Endocrinol Metab 2002 ; 87 : 5461-4.

Les articles publiés dans “La Lettre du Cardiologue”

le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Tous droits de reproduction, d'adaptation

et de traduction par tous procédés

réservés pour tous pays.

ALJAC SA, locataire-gérant d’EDIMARK SA © mai 1983

Imprimé en France - Differdange SA - 95110 Sannois

Dépôt légal : à parution

✓Ce numéro comporte un encart 4 pages “Sanofi-Synthelabo” inséré entre les pages 30 et 31.

✓Un supplément Infos-Sympo intitulé : “Stent au sirolimus : une nouvelle thérapeutique dans le traitement

de la maladie coronarienne” (laboratoires Cordis) est routé avec ce numéro.

1

/

4

100%