quel apport de la diplomatie économique

Annexe technique_Développement international des entreprises_

Quel apport de la diplomatie économique ? Prise de position de la CCIP, 15 novembre 2012

1

Annexe technique

1 – Définition de la notion de diplomatie économique

La notion de diplomatie économique est difficile à définir : d'une part, parce qu'elle a des acceptions

différentes selon les acteurs et selon les pays et les gouvernements et, d'autre part, parce qu'elle se

définit "non par ses instruments, mais par les problèmes économiques qui lui donnent son contenu" 1.

On le voit aujourd'hui avec la question des investissements étrangers qui trouve sa place dans le

récent plan d'action du ministre des Affaires Étrangères (Cf. Tableau 1) 2.

En France, la notion de diplomatie économique "renvoie essentiellement au domaine des négociations

commerciales internationales, (…) et au développement de la diplomatie économique multilatérale" 3

avec le GATT à partir de 1945, puis avec l'OMC à partir de 1994.

Ramenée à l'échelle d'une entreprise, "tout l'enjeu de la diplomatie économique consiste à trouver les

bons « leviers d'action », à identifier les bons décideurs et à les influencer dans un sens favorable aux

intérêts de cette entreprise, tout en restant dans un cadre conforme aux valeurs éthiques

généralement admises" 4.

Certains parlent, enfin, de Business Diplomacy

5 pour qualifier le développement par les grandes

entreprises de leurs propres initiatives au travers de plusieurs canaux.

PLUSIEURS DEFINITIONS POUR UNE MEME EXPRESSION

"L’ensemble des mécanismes et pratiques adoptés par des individus ou groupes, étatique ou non étatique dans

le but de réaliser les objectifs économiques d’un État par le recours à des moyens politiques, ou de réaliser les

objectifs politiques par le recours à des moyens économiques" 6.

"La mise en œuvre par une autorité publique, d'une politique à finalité commerciale et financière, destinée à

assurer la prospérité économique du pays à travers les intérêts de ses entreprises, de ses groupes socio-

professionnels, de ses citoyens" 7.

"La recherche d'objectifs économiques par des moyens diplomatiques, qu'ils s'appuient ou non sur des

instruments économiques pour y parvenir" 8.

2. – Les enseignements des pratiques étrangères

"Le recentrage de l’activité diplomatique des États sur leurs fonctions régaliennes est l’un des traits les

plus marquants au tournant des XXe-XXIe siècles" 9 : la représentation, la négociation (négociations

commerciales multilatérales ou bilatérales), l'élaboration de l'information économique, la défense des

biens physiques des opérateurs économiques sur les territoires étrangers, etc.

S'agissant de la France, "l'originalité de la diplomatie économique (…) a résidé ainsi longtemps dans

l'exercice conjoint de ces deux fonctions, régalienne et commerciale" 10. Par fonction commerciale, on

entend plus précisément l'appui aux entreprises. Depuis les années 1980, la question de la

dissociation ou, au contraire, de l'exercice conjoint de ces deux fonctions a fait l'objet de débats au

ministère de l'Économie et des Finances. Depuis 1996, on va dans le sens d'une dissociation avec

une externalisation progressive auprès d'Ubifrance des fonctions commerciales.

Au-delà de cette évolution, il faut aussi noter que les dispositifs étrangers se sont aussi orientés, pour

une grande partie d'entre eux, vers le principe du réseau unique mais il est difficile de parler de

modèle et force est de reconnaître aujourd'hui qu'aucun d'entre eux n'a réellement fait la preuve réelle

de son efficacité face aux nouvelles conditions de la mondialisation.

Le système français dispose, depuis plusieurs années, de réseaux économiques, financiers et

commerciaux longtemps rattachés au ministère de l'Économie et des Finances mais dont les

personnels expatriés bénéficient de liens spécifiques avec les ambassadeurs (Loi de 1979) ; plus

récemment, avec la création d'Ubifrance, les personnels à l'étranger ne bénéficient plus du même

Annexe technique_Développement international des entreprises_

Quel apport de la diplomatie économique ? Prise de position de la CCIP, 15 novembre 2012

2

statut de rattachement. En 2010, toutes les activités commerciales des Missions économiques ont été

transférées à Ubifrance.

LES GRANDES LIGNES DES DISPOSITIFS ETRANGERS

Le système américain repose davantage sur les fondations et institutions privées ou plus récemment des

agences autonomes par rapport aux départements ministériels avec des formes juridiques très diverses. Au

demeurant, ce système, prévalent au 20ème siècle, s'est quelque peu inspirée de la pratique française avec des

sections commerciales dans les ambassades mais dont la compétence se limite à l'appui aux entreprises 11.

Le système britannique s'appuie sur l'UK Trade and Investment, créé en 2003 ; placé sous la tutelle du ministère

du Commerce et de l'Investissement, il soutient l’expansion des entreprises à l'étranger mais aussi les

investissements étrangers au Royaume-Uni et l'image des produits britanniques sur les marchés étrangers. On

observe ce même mouvement de fusion des équipes au sein des ambassades. Les Britanniques pratiquent ainsi

la délégation de la gestion de l’action extérieure. En 2008, le Premier Ministre britannique a créé le Business

Ambassadors Network dont l'objectif est d'aider les PME non pas tant à remporter des opportunités commerciales

qu'à accéder aux marchés.

Le système allemand est très différent puisqu'il repose, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, sur les

chambres de commerce avec l'appui des Länder. La présence de l'État est limitée aux initiatives consulaires ou

professionnelles en faveur des entreprises.

Le système italien repose sur un centre national du commerce extérieur comprenant des guichets régionaux

tournés vers les PME et des guichets uniques à l'étranger reliés au réseau diplomatique.

Le système japonais repose essentiellement sur le Miti, Ministère de l'économie, mis en place au lendemain de la

seconde guerre mondiale mais la diplomatie économique japonaise (keizai gaikou) a largement souffert de la

faiblesse des ambitions politiques du pays sur la scène extérieure. Ce faisant, ce sont les multinationales

japonaises qui ont largement développé une business diplomacy.

Le système chinois procède, quant à lui, d'une autre logique. Si la diplomatie chinoise a pour objectif, comme les

diplomaties occidentales, de soutenir le développement économique du pays, elle doit aussi accompagner le

processus d'émergence politique de la Chine sur la scène internationale. Mais la diplomatie chinoise est surtout

largement dédiée à la sécurité des approvisionnements en matières premières énergétiques et minérales, d'où

l'importance de la diplomatie pétrolière 12.

C'est avec les systèmes britannique et italien que le dispositif français a le plus de traits communs

(organismes parapublics de soutien au commerce extérieur). La France s'est aussi inspirée, à partir

des années 1990, du modèle américain en créant des agences comme, dans le champ économique,

l'AFD, l'AFII ou encore Ubifrance. "Par conséquent, si la France n’a pas de tradition assumée de

délégation du service public dans le domaine de l’action extérieure, elle n’en a pas moins connu dans

le passé des formes d’« externalisation »" 13.

3 – L'histoire de la diplomatie économique française

L'histoire de la diplomatie économique française au cours du 20ème siècle montre qu'il n'y a pas unité

d'action en la matière depuis la fin de la première guerre mondiale même s'il n'y a jamais eu non plus

d'hégémonie parfaite du ministère des Affaires Étrangères (MAE) sur les affaires extérieures 14.

L'exercice de la diplomatie économique est, depuis 1918, date à laquelle les premiers conseillers

commerciaux ont été rattachés au ministère du Commerce et de l'Industrie, l'objet d'une pomme de

discorde entre le MAE et le ministère des Finances et de l'Économie. Pour autant, cette discorde n'a

jamais dégénéré en un quelconque conflit ouvert. La diplomatie commerciale française s'est déployée

"dans cette tension non résolue entre la volonté réelle d’intégration des forces économiques et

techniciennes de la société et l’incapacité à la réaliser selon des formes qui ne [soient] pas

étatiques" 15.

De surcroît, même en se voyant perdre la tutelle du réseau de conseillers, le ministère des Affaires

Étrangères ne s'est pas éloigné des considérations économiques. Loin s'en faut : on en veut pour

prendre les relations très intenses entretenues, pendant des années, entre la Direction des affaires

économiques et financières (DAEF) du MAE et les entreprises. La porte du Quai d'Orsay a été

largement ouverte aux grandes entreprises ou aux grandes banques des années 1950 à 1980. Et de

nombreux patrons rencontraient régulièrement les responsables de zones du MAE.

Durant les années 1950-1980, la diplomatie économique s'est donc trouvée exercée par le "triumvirat"

DREE-Entreprises-DAEF. Ce comportement ouvert aux entreprises a permis d'accompagner les

Annexe technique_Développement international des entreprises_

Quel apport de la diplomatie économique ? Prise de position de la CCIP, 15 novembre 2012

3

grandes entreprises dans leur internationalisation en leur fournissant de l'information sur les marchés

extérieurs, en les associant aux visites ministérielles à l'étranger – avec la finalisation de grands

contrats – et avec l'engagement de la garantie publique sur les crédits à long terme.

Mais, à partir des années 1980, cette architecture n'a pas résisté à la mondialisation, les structures

étatiques devenant de plus en plus marginalisées (Voir Tableau 2). Les inflexions apportées au

système français puis son démantèlement partiel ne seront pas, pour autant, satisfaisants. Les

entrepreneurs français "tenus pour les plus dynamiques" [se montrent] dubitatifs vis-à-vis des services

rendus en 2007-2008 par les Missions économiques et Ubifrance" 16. Les finalités du dispositif sont

progressivement remises en cause avec l'aggravation du déficit commercial de la France. Certains

observateurs vont jusqu'à désigner la responsabilité de la puissance publique dans l’entretien d’une

certaine inertie des entreprises face à la conquête des marchés extérieurs.

Dans le même temps, les entreprises – essentiellement les grands groupes – se sont progressivement

émancipé des circuits étatiques de l'information et des canaux diplomatiques publics en pratiquant

eux-mêmes une diplomatie d'affaires en faveur de leurs intérêts. On parle aujourd'hui de plus en plus,

notamment dans les grands groupes, de diplomates d'entreprises 17 actifs sur le terrain du lobbying,

de l'influence et de la diplomatie. Certes, cette diversification des acteurs n'est pas nouvelle mais ces

nouveaux canaux diplomatiques sont, désormais, indépendants des canaux étatiques. L'exemple

français n'est pas exceptionnel. En Turquie, le secteur privé turc devient ainsi un acteur central du

rapprochement économique avec l'Afrique et exerce "de plus en plus d'influence dans le processus de

prises de décision et prépare (…) actuellement toutes les visites du président et du ministre du

commerce extérieur turcs" 18.

LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE SOUS LA FORME D'UN NOUVEAU TRIANGLE RELATIONNEL

États- États

Enjeu de souveraineté et capacité de réaction

face à la montée en puissance des acteurs privés

États-firmes

Enjeu de compétitivité des territoires et

contrôle de l'activité de l'entreprise

Firmes -Firmes

Enjeu de globalisation (commerce intra-firmes

et chaînes de valeur mondiales)

Source : Christian Chavagneux, "La diplomatie économique : plus seulement une affaire d'États" in : La politique

étrangère aujourd'hui, Pouvoirs, n° 88, janvier 1999, pp. 37-38.

Surtout, si les grandes entreprises n'ont plus les mêmes besoins vis-à-vis de cette diplomatie

économique, on constate que cette dernière ne bénéficie pas non plus aux PME, le réseau des

Missions économiques étant peu enraciné dans la réalité économique française. Il en est résulté une

difficulté croissante à "définir une relation, à la fois saine et efficace, entre la puissance publique et les

entreprises travaillant à l'étranger" 19.

Annexe technique_Développement international des entreprises_

Quel apport de la diplomatie économique ? Prise de position de la CCIP, 15 novembre 2012

4

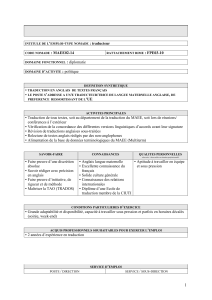

TABLEAU 1 –

PLAN D'ACTION EN NEUF POINTS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES

EN FAVEUR DE LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE

1. Faire du soutien de nos entreprises à l'international, en particulier les PME et ETI, de la promotion de la

"destination France" pour les investissements étrangers, une instruction prioritaire et permanente de notre réseau

diplomatique.

2. Créer au Quai d'Orsay une Direction spécifiquement dédiée au soutien aux entreprises (grands groupes mais

aussi PME et ETI) et aux affaires économiques.

3. Positionner l'ambassadeur à la tête de l'"Équipe de France de l'export", en rassemblant sous sa tutelle

l'ensemble des structures publiques d'appui aux entreprises à l'international, et en les simplifiant (…).

4. Mettre en place, au sein de chaque poste diplomatique traitant d'enjeux réglementaires ou normatifs des

procédures simples permettant aux entreprises d'exposer en amont et dans le cours des négociations, leurs

attentes, leurs préoccupations et leurs attentes. Dans les négociations internationales, le principe de réciprocité

sera systématiquement défendu.

5. Renforcer la dimension économique dans les visites et entretiens ministériels.

6. Développer les liens entre nos outils d'influence (formation des étudiants étrangers, bourses, réseau scolaire à

l'étranger, Institut français, etc.) et la promotion de nos intérêts économiques.

7. Désigner, pour quelques pays, des personnalités de stature internationale afin d'y accompagner notre

diplomatie.

8. Renforcer la dimension économique de nos diplomates et encourager les profils disposant d'une compétence

économique, notamment dans les domaines de l'export, des problèmes spécifiques aux PME, de l'innovation.

9. Ouvrir davantage le Quai d'Orsay aux entreprises et développer le dialogue régulier avec les partenaires

économiques et sociaux (journée annuelle "portes ouvertes du Quai d'Orsay", messages aux entreprises dans le

cadre des points de presse, diffusion des informations économiques sur les sites Internet et les réseaux sociaux

du ministère…).

Source : Correspondance économique, 24 août 2012, pp. 10-11.

Annexe technique_Développement international des entreprises_

Quel apport de la diplomatie économique ? Prise de position de la CCIP, 15 novembre 2012

5

TABLEAU 2 –

LES GRANDES DATES LIEES AUX REFORMES DE LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE

1918 Rattachement des premiers attachés et conseillers commerciaux au ministère du Commerce et de

l'Industrie.

1943 Centre français du commerce extérieur (CFCE) recréé.

1944 Création de la Direction des relations économiques extérieures (DREE).

1945 Création de la Direction des affaires économiques et financières (DAEF) au Quai d'Orsay.

1950 Décret fondateur du corps de l'Expansion économique à l'étranger, ce qui n’a pas été le cas des autres

attachés spécialisés des ambassades ; ses fonctionnaires relèvent du Ministère des affaires économiques

(selon l'art. 1er qui fonde le statut des attachés et conseillers commerciaux).

Ils exercent des fonctions régaliennes, de représentation, d’information et de négociation, et

commerciales, de promotion et d’appui aux entreprises.

1962 Rattachement de la DREE au ministère de l'Économie et des Finances.

1979 Loi qui soumet le conseiller économique à l'autorité de l'ambassadeur.

1994 Rapport Picq "L’État en France. Servir une nation ouverte sur le monde " au gouvernement Balladur sur

les axes qui doivent structurer, à terme, la relation avec les entreprises : il s'agit de "délester" l'État de sa

mission de soutien et de substituer une entité unique à la multiplicité des intervenants.

1997 Première fusion du Comité français des manifestations économiques (CFME) et de l'Agence pour la

coopération technique, industrielle et économique (ACTIM) pour donner naissance au CFME-ACTIM.

1998 Création de la Mission Entreprises au Quai d'Orsay par le ministre des Affaires Étrangères,

Hubert Védrine ; elle s'adresse plus particulièrement aux grandes entreprises.

2001 Création de l'agence française pour le développement international des entreprises

(premier Ubifrance).

2003 Fusion d'Ubifrance avec le CFCE (deuxième Ubifrance).

2004 Fusion du Trésor avec la direction de la Prévision et la DREE pour donner naissance à la direction

générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE) selon le Décret n° 2004-1203 du

15 novembre 2004 avec un réseau unifié d'attachés économiques.

2004 Trois décrets disposent que le nouveau conseiller commercial est recruté, nommé et payé par Bercy ; il

ne reçoit plus les entreprises.

2008 Resserrement des liens entre Ubifrance et les Missions économiques ; les bureaux à l'étranger

dénommés "ME-Ubifrance" font partie des missions diplomatiques.

2009 Disparition de la DAEF au sein de la Direction de la mondialisation, du développement et des partenariats

(DGM) du MAE ; la DGM est l'intermédiaire direct entre le Cabinet du ministre, le Secrétariat général du

Quai d'Orsay et les grandes entreprises.

2010 Transfert de toutes les activités commerciales des ME à Ubifrance.

2010 La DGTPE devient la direction générale du Trésor ; selon le Décret n° 2010-291 du 18 mars 2010,

elle est notamment "chargée des questions économiques, financières et commerciales internationales

sur le plan multilatéral et bilatéral, et contribue à la détermination et à la mise en œuvre de la politique

d'aide au développement" ; de même, "elle soutient le développement international des entreprises".

Source : réalisé grâce à l'article de Laurence Badel, "Diplomatie et entreprises en France au XXème siècle",

Les Cahiers IRICE, n° 3, 2009

6

6

1

/

6

100%