Rapport d`observations définitives (PDF, 386,80

Le Président

N°/G/147/06-91 E

Noisiel, le 3 février 2006

N 05-0596 R

RECOMMANDE AVEC A.R.

Monsieur le Maire,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives

arrêtées par la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur la gestion de la publicité et du

mobilier urbain de la Ville de Paris.

Il est accompagné de la réponse reçue à la Chambre dans le délai prévu par l'article L. 241-11,

alinéa 4, du Code des juridictions financières.

Il vous appartient de transmettre ce rapport et la réponse jointe à l'assemblée délibérante.

Conformément à la loi, l'ensemble doit :

1. faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée ;

2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ;

3. donner lieu à débat.

Dès la plus proche réunion de l'assemblée, le document final sera considéré comme un document

administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées

par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Vous voudrez bien informer le greffe de la Chambre de la date à laquelle le rapport d'observations

et la réponse jointe auront été portés à la connaissance de l'assemblée délibérante.

Enfin, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-23 du code précité, le

rapport d'observations et la réponse jointe sont transmis au préfet et au receveur général des

finances de Paris.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Christian DESCHEEMAEKER

P.J. : 1.

Monsieur le Maire de Paris

Hôtel de Ville de Paris

75196 PARIS RP

*****

RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES VILLE DE PARIS

Publicité et mobilier urbain

Exercices 1996 et suivants

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée, "constitue une

publicité, à l'exclusion des enseignes (1) et des pré-enseignes (2), toute inscription, forme ou

image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet

est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités". Si le

champ du contrôle pour la publicité est aisément délimité, le concept de mobilier urbain est plus

malléable. La jurisprudence administrative a une définition restreinte des contrats de mobilier

urbain en visant les seuls contrats par lesquels la rémunération du fournisseur n'est pas assurée

directement par la collectivité, mais par les recettes publicitaires tirées de l'exploitation des

panneaux qu'ils supportent. Toutefois, à côté de ce mobilier urbain à usage publicitaire

secondaire, on trouve de nombreux équipements sans finalité publicitaire. Le présent rapport

retient une définition large du mobilier urbain, qui recouvre ces deux catégories ; ce choix

correspond à la définition du mobilier urbain donnée par la Commission générale de terminologie

et de néologie créée en 1996 (3). Les conventions examinées sont listées en annexe n° 2 du

rapport.

Conformément à l'article L. 241-7 du code des juridictions financières, le rapporteur a rencontré,

dans le cadre d'un entretien préalable le 15 juillet 2003, M. CAFFET, Adjoint au Maire chargé de

l'urbanisme, et M. SAUTTER, Adjoint au Maire chargé du développement économique et des

finances. Un entretien préalable a également été proposé à M. TIBERI, ancien Maire, qui n'y a

pas donné suite.

La Chambre a formulé à titre provisoire des observations qui ont été portées à la connaissance du

Maire de Paris le 28 avril 2005. Des extraits de ces observations ont également été

communiquées à M. TIBERI et aux présidents des sociétés SOPACT, JC DECAUX Mobilier

Urbain, SOMUPI, SAAP et SEMUP.

Des éléments de réponse ont été adressés par les sociétés SOPACT, JC DECAUX Mobilier

Urbain, SOMUPI et SEMUP par lettres du 30 juin 2005. Le Maire de Paris a répondu aux

observations provisoires de la chambre par lettre du 15 juillet 2005. M. TIBERI, ancien maire, n'a

pas répondu.

Conformément à l'article L. 241-14 du code des juridictions financières, les représentants des

sociétés SOPACT, JC DECAUX Mobilier Urbain, SOMUPI et SEMUP ont été entendus à la

chambre le 18 juillet 2005.

Lors de sa séance du 19 octobre 2005, la Chambre a arrêté les observations définitives suivantes.

1.- Le cadre général de l'intervention municipale

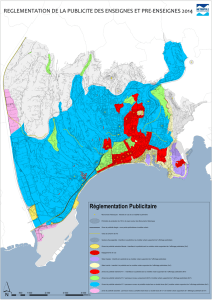

La publicité est réglementée par le Code de l'environnement et par le règlement municipal. Le

premier règlement municipal a été adopté en 1986, puis modifié à plusieurs reprises. La dernière

modification, datant de 2001, a induit la dépose d'une cinquantaine de panneaux et a limité la

surface des panneaux à 12 ou 16 m² suivant les zones. Chaque lieu de la capitale est classé dans

l'une des diverses catégories de zones relatives à la publicité : les zones où la publicité est

interdite, les zones où la publicité peut s'implanter, les zones de "publicité élargie". Par ailleurs, la

loi n° 95-101 du 2 février 1995 exige une déclaration préalable pour "l'installation, le remplacement

ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité". Un vou adopté en

décembre 2001 tend à mieux faire respecter et à renforcer la réglementation de la publicité à

Paris. Par délibération du 28 avril 2003, le Conseil de Paris a demandé à un groupe de travail sur

la publicité d'étudier la révision de la réglementation et du plan de zonage de la publicité, dans

l'objectif d'un plus grand respect de la qualité paysagère et patrimoniale, et avec pour

conséquence une rationalisation voire une réduction des dispositifs publicitaires actuellement

implantés sur le domaine public et privé. Ce projet est mené parallèlement à une révision du plan

local d'urbanisme municipal.

Dans le domaine de l'affichage publicitaire, la tendance actuelle des publicitaires consiste à

substituer à plusieurs panneaux contigus de 12m² un seul panneau à affiches défilantes d'un

format de 8 m². Les professionnels sont favorables à la dédensification qui accroît la rentabilité

des emplacements publicitaires. La renégociation des conventions a ainsi été sollicitée par les

concessionnaires, en décembre 2000 pour la convention avec DECAUX, en avril 2000 pour la

convention avec DAUPHIN.

2768 panneaux de 7 et 12m² étaient recensés par la Ville en 2002 ; 40% se trouvent implantés

dans les 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements au nord de la capitale (v. carte en annexe n° 1).

Dans le domaine du mobilier urbain publicitaire, l'implantation, le déplacement ou la suppression

du mobilier à Paris a lieu dans plusieurs cas de figure :

- changement systématique de l'ensemble des modèles en place à la suite d'une nouvelle

convention,

- intervention ponctuelle sur un ou plusieurs mobiliers, pour des motifs spécifiques à ces derniers

ou à leur secteur d'implantation,

- modifications induites par une opération d'ampleur avec incidences sur l'aménagement de

l'espace public (exemple : le réaménagement des grands boulevards).

Dans le dernier cas, ce sont les services aménageurs qui émettent des propositions aux

concessionnaires. Afin de limiter les modifications induites par des opérations d'aménagement, il

conviendrait que la direction des Finances, gestionnaire des contrats de mobiliers urbains, se

concerte avec les services aménageurs de la ville avant la conclusion des conventions ou des

avenants. Lorsque l'équilibre des conventions est remis en cause dans le cadre d'opération

d'aménagement (convention avec la société A.A.P. dans le cadre du réaménagement des grands

boulevards) ou lorsque le mobilier urbain est mal accueilli par le public (convention avec SOMUPI

concernant le mobilier d'information locale et touristique, MILT), des avenants sont passés pour

maintenir l'équilibre des comptes des concessionnaires.

Dans les deux premiers cas, ce sont les concessionnaires qui proposent des emplacements à la

Ville de Paris. Celle-ci subit les propositions des concessionnaires sans avoir sa propre politique

d'implantation des mobiliers urbains.

Une commission de mobilier urbain existe depuis 1971 ; elle concentre ses travaux sur

l'esthétique des mobiliers urbains, sans pour autant dégager une doctrine globale pour leur

gestion qui s'imposerait aux différents services municipaux concernés. Un catalogue du mobilier

urbain a certes été élaboré, mais le nombre de modèles référencés par catégorie de mobilier

demeure important au regard de la politique menée par d'autres collectivités. Un guide de l'espace

public, élaboré en 1995, vise à éviter l'encombrement des voies publiques par le mobilier urbain,

mais il mériterait une actualisation plus régulière (un schéma distinct d'accessibilité à l'espace

public a été élaboré en 2002) et un bilan précis de son application. En 2002, un vou a été adopté

afin que la "municipalité engage une réflexion portant sur le mobilier urbain, sur son évolution et

sur son intégration dans le paysage parisien, dans le respect de l'identité des différents quartiers".

En avril 2003, la commission du mobilier urbain a été réorganisée avec pour mission de dresser

un inventaire critique des mobiliers existants et de donner son avis sur tout nouveau mobilier.

2.- Les kiosques à journaux

Depuis une quinzaine d'années, le nombre de kiosques a diminué fortement. En 2005, il n'y en

avait plus que 285 alors qu'on en comptait 490 en 1989. La Ville de Paris a cherché à ralentir

cette baisse, en sauvegardant les services ainsi offerts aux Parisiens et en préservant l'activité

des kiosquiers. Un protocole d'accord sur la situation des kiosques de presse à Paris a été signé

avec les professionnels le 16 juillet 2002. Il instaure un dispositif de modulation des redevances

d'occupation du domaine public. Les redevances perçues par la ville ont été diminuées de moitié,

soit une perte de 0,3 million d'euros en année pleine, pour instituer des taux progressant en

fonction du chiffre d'affaires. En septembre 2005, la Ville de Paris a délégué à la société A.A.P.

(Administration d'Affichage et de Publicité) la gestion de l'activité des kiosquiers. Cette décision

poursuit plusieurs objectifs : la redynamisation de l'activité des kiosquiers, la recherche d'une

meilleure attractivité du métier de gérant de kiosque, l'amélioration des conditions de travail des

intéressés et la pérennisation du réseau de kiosques. Il est par ailleurs prévu que la redevance

versée à la Ville de Paris baisse de 15 % par rapport à la redevance perçue en 2004, elle

passerait ainsi de 0,254 million d'euros à 0,22 million d'euros.

3.- La gestion du mobilier urbain

La direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) gère le mobilier urbain non publicitaire. Le

nombre de 500 000 mobiliers urbains affectés à la voirie a été dépassé en 2000, ce qui représente

une augmentation de près d'un tiers depuis 1996. Il ne s'agit là que des biens, propriété de la ville,

gérés par la Direction. La DVD dispose de plans de voirie détaillés. Au fur et à mesure des travaux

d'aménagement de l'espace public, les sections territoriales de voirie signalent les modifications

induites en termes de nombre de mobiliers et de localisation à la division des plans de voirie qui

remet à jour l'ensemble des documents graphiques dans un délai de trois mois environ.

La direction des Finances gère les mobiliers urbains à usage publicitaire secondaire ainsi que les

kiosques à journaux. Depuis le milieu des années 1990, elle dispose de deux bases de données

informatiques : l'une pour la gestion des kiosques, l'autre pour la gestion des autres mobiliers

urbains publicitaires. Cependant, contrairement à la DVD qui dispose de plans de voirie détaillés,

la direction des Finances ne dispose pas d'une carte d'implantation de tous les mobiliers urbains

publicitaires.

4.- La propriété du mobilier urbain

La Ville de Paris a la propriété du mobilier urbain à usage non publicitaire géré par la direction de

la Voirie et des Déplacements, alors qu'elle ne l'a pas pour le mobilier urbain à usage publicitaire

secondaire (excepté pour les kiosques) géré par la direction des Finances. Les premiers contrats

conclus dans les années 1970 prévoyaient, en revanche, un transfert de propriété au profit de la

Ville.

5.- Suivi de la publicité

Le maire dispose du pouvoir de police spéciale de l'affichage et doit à ce titre veiller au respect de

la réglementation tant nationale que locale. Paris est l'une des rares villes françaises à avoir un

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%

![Agence Comptable[2]](http://s1.studylibfr.com/store/data/000190145_1-d06ae78a9b3b8b79ebdfbed7139af760-300x300.png)