Denis Diderot, De la poésie dramatique, 1758. Chapitre XI « De l

1

Denis Diderot, De la poésie dramatique, 1758. Chapitre XI « De l’intérêt ».

Est-il important de rassembler l’intérêt d’un drame vers sa fin, ce moyen m’y paraît aussi propre

que le moyen contraire. L’ignorance et la perplexité excitent la curiosité du spectateur, et la soutiennent ;

mais ce sont les choses connues et toujours attendues, qui le troublent et qui l’agitent. Cette ressource est

sûre pour tenir la catastrophe toujours présente.

Si, au lieu de se renfermer entre les personnages et de laisser le spectateur devenir ce qu’il voudra,

le poète sort de l’action et descend dans le parterre, il gênera son plan. Il imitera les peintres, qui, au lieu

de s’attacher à la représentation rigoureuse de la nature, la perdent de vue pour s’occuper des ressources

de l’art, et songent, non pas à me la montrer comme elle est et comme ils la voient, mais à en disposer

relativement à des moyens techniques et communs.

Tous les points d’un espace ne sont-ils pas diversement éclairés ? Ne se séparent-ils pas ? Ne fuient-

ils pas dans une plaine aride et déserte, comme dans le paysage le plus varié ? Si vous suivez la routine du

peintre, il en sera de votre drame ainsi que de son tableau. Il a quelques beaux endroits, vous aurez

quelques beaux instants. Mais il ne s’agit pas de cela ; il faut que le tableau soit beau dans toute son

étendue, et votre drame dans toute sa durée.

Et l’acteur, que deviendra-t-il, si vous vous êtes occupé du spectateur ? Croyez-vous qu’il ne sentira

pas que ce que vous avez placé dans cet endroit et dans celui-ci n’a pas été imaginé pour lui ? Vous avez

pensé au spectateur, il s’y adressera. Vous avez voulu qu’on vous applaudît, il voudra qu’on l’applaudisse ;

et je ne sais plus ce que l’illusion deviendra.

J’ai remarqué que l’acteur jouait mal tout ce que le poète avait composé pour le spectateur ; et

que, si le parterre eût fait son rôle, il eût dit au personnage : « A qui en voulez-vous ? Je n’en suis pas. Est-

ce que je me mêle de vos affaires ? Rentrez chez vous. » Et que si l’auteur eût fait le sien, il serait sorti de la

coulisse, et eût répondu au parterre : « Pardon, messieurs, c’est ma faute ; une autre fois je ferai mieux, et

lui aussi. »

Soit donc que vous composiez, soit que vous jouiez, ne pensez non plus au spectateur que s’il

n’existait pas. Imaginez, sur le bord du théâtre, un grand mur qui vous sépare du parterre ; jouez comme si

la toile ne se levait pas.

« Mais l’Avare qui a perdu sa cassette, dit cependant au spectateur : Messieurs, mon voleur n’est-il

pas parmi vous ? »

Eh ! laissez là cet auteur. L’écart d’un homme de génie ne prouve rien contre le sens commun.

Dites-moi seulement s’il est possible que vous vous adressiez un instant au spectateur sans arrêter l’action ;

et si le moindre défaut des détails où vous l’aurez considéré, n’est pas de disperser autant de petits repos

sur toute la durée de votre drame, et de le ralentir ?

Qu’un auteur intelligent fasse entrer dans son ouvrage des traits que le spectateur s’applique, j’y

consens ; qu’il y rappelle des ridicules en vogue, des vices dominants, des événements publics ; qu’il

instruise et qu’il plaise, mais que ce soit sans y penser. Si l’on remarque son but, il le manque ; il cesse de

dialoguer, il prêche.

2

Jarry, lettre

8 janvier 1896

Cher Monsieur,

L’acte dont nous avions parlé vous sera porté à la date dite, soit vers le 20. Mais je vous écris

d’avance pour vous demander de réfléchir à un projet que je vous soumets et qui serait peut-être

intéressant. Puisque « Ubu roi » vous a plu et forme un tout, si cela vous convenait, je pourrais le simplifier

un peu, et nous aurions une chose qui serait d’un effet comique sûr, puisque, à une lecture non prévenue,

elle vous avait paru telle.

Il serait curieux, je crois, de pouvoir monter cette chose (sans aucun frais du reste) dans le goût

suivant :

1° Masque pour le personnage principal, Ubu, lequel masque je pourrais vous procurer au besoin.

Et puis je crois que vous vous êtes occupé vous-même de la question des masques.

2° Une tête de cheval en carton qu’il se pendrait au cou, comme dans l’ancien théâtre anglais, pour

les deux seules scènes équestres, tous détails qui étaient dans l’esprit de la pièce, puisque j’ai voulu faire un

« guignol ».

3° Adoption d’un seul décor, ou mieux, d’un fond uni, supprimant les levers et baissers de rideau

pendant l’acte unique. Un personnage correctement vêtu viendrait comme dans les guignols, accrocher

une pancarte signifiant le lieu de la scène. (Notez que je suis certain de la supériorité « suggestive » de la

pancarte écrite sur le décor. Un décor, ni une figuration ne rendrait « l’armée polonaise en marche dans

l’Ukraine ».)

4° Suppression des foules, lesquelles sont souvent mauvaises à la scène et gênent l’intelligence.

Ainsi, un seul soldat dans la scène de la revue, un seul dans la bousculade où Ubu dit : « Quel tas de gens,

quelle fuite, etc ».

5° Adoption d’un « accent » ou mieux d’une « voix » spéciale pour le personnage principal.

6° Costumes aussi peu couleur locale ou chronologiques que possible (ce qui rend mieux l’idée

d’une chose éternelle); modernes de préférence, puisque la satire est moderne; et sordides, parce que le

drame en parait plus misérable et horrifique.

Il n’y a que trois personnages importants ou qui parlent beaucoup, Ubu, Mère Ubu et Bordure.

Vous avez un acteur extraordinaire pour la silhouette de Bordure contrastant avec l’épaisseur d’Ubu : le

grand qui clamait : « C’est mon droit. »

3

Enfin je n’oublie pas que ceci n’est qu’un projet à votre bon plaisir et je ne vous ai parlé d’Ubu roi

que parce qu’il a l’avantage d’être accessible à la majorité du public. D’ailleurs l’autre chose sera prête et

vous verrez qu’elle vaudra mieux. Mais si le projet ci-contre ne vous semblait point absurde, j’aimerais

autant en être informé, pour ne point travailler à quelque chose qui ferait double emploi. L’une comme

l’autre ne dépasseront point trois quarts d’heure de scène, comme nous en étions convenu.

À vous, avec l’assurance de toute ma sympathie pour votre entreprise qui m’a encore donné hier

une belle soirée d’art.

Paul Claudel, Le Soulier de satin (1924).

... Comme après tout il n’y a pas impossibilité complète que la pièce soit jouée un jour ou l’autre

dans, d’ici dix ou vingt ans, totalement ou en partie, autant commencer par quelques directions scéniques.

Il est essentiel que les tableaux se suivent sans la moindre interruption. Dans le fond la toile la plus

négligemment barbouillée, ou aucune, suffit. Les machinistes feront les quelques aménagements

nécessaires sous les yeux mêmes du public pendant que l’action suit son cours. Au besoin rien n’empêchera

les artistes de donner un coup de main. Les acteurs de chaque scène apparaîtront avant que ceux de la

scène précédente aient fini de parler et se livreront aussitôt entre eux à leur petit travail préparatoire. Les

indications de scène, quand on y pensera et que cela ne gênera pas le mouvement, seront ou bien affichées

ou lues par le régisseur ou les acteurs eux-mêmes qui tireront de leur poche ou se passeront de l’un à

l’autre les papiers nécessaires. S’ils se trompent, ça ne fait rien. Un bout de corde qui pend, une toile de

fond mal tirée et laissant apparaître un mur blanc devant lequel passe et repasse le personnel sera du

meilleur effet. Il faut que tout ait l’air provisoire, en marche, bâclé, incohérent, improvisé dans

l’enthousiasme ! Avec des réussites, si possible, de temps en temps, car même dans le désordre il faut

éviter la monotonie.

L’ordre est le plaisir de la raison : mais le désordre est le délice de l’imagination

Je suppose que ma pièce soit jouée par exemple un jour de Mardi-Gras à quatre heures de l'après-

midi. Je rêve une grande salle chauffée par un spectacle précédent, que le public envahit et que

remplissent les conversations. Par les portes battantes on entend le tapage sourd d'un orchestre bien

nourri qui fonctionne dans le foyer. Un autre petit orchestre nasillard dans la salle s'amuse à imiter les

bruits du public en les conduisant et en leur donnant peu à peu une espèce de rythme et de figure.

Apparaît sur le proscenium devant le rideau baissé L'ANNONCIER. C'est un solide gaillard barbu et

qui a emprunté aux plus attendus Velasquez ce feutre à plumes, cette canne sous son bras et ce ceinturon

qu'il arrive péniblement à boutonner. Il essaye de parler, mais chaque fois qu'il ouvre la bouche et pendant

que le public se livre à un énorme tumulte préparatoire, il est interrompu par un coup de cymbale, une

clochette niaise, un trille strident du fifre, une réflexion narquoise du basson, une espièglerie d'ocarina, un

rot de saxophone. Peu à peu tout se tasse, le silence se fait. On n’entend plus que la grosse caisse qui fait

patiemment poum poum poum, pareille au doigt résigné de Madame Bartet battant la table en cadence

4

pendant qu’elle subit les reproches de Monsieur le Comte. Au-dessous, roulement pianissimo de tambour

avec des forte de temps en temps, jusqu’à ce que le public ait fait à peu près silence.

L'ANNONCIER, un papier à la main, tapant fortement le sol avec sa canne, annonce :

LE SOULIER DE SATIN

ou

LE PIRE N'EST PAS TOUJOURS SÛR

ACTION ESPAGNOLE EN QUATRE JOURNÉES

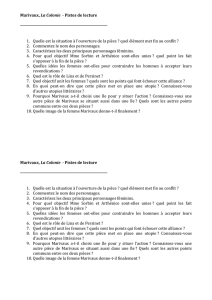

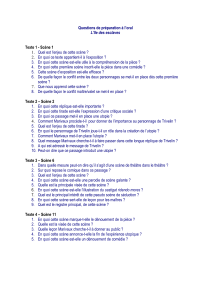

LE THÉÀTRE ET SES PERSONNAGES

CONFÉRENCE DE LOUIS JOUVET

faite le 6 février 1939.

MESDAMES, MESDEMOISELLES, MESSIEURS,

Je vous l’avoue, ce n’est pas une admiration naturelle, héréditaire ou congénitale qui m’a conduit à

l’étude et à l’amour de Marivaux. L’intérêt que j’ai acquis pour son théâtre m’est venu bien plutôt d’un

sentiment opposé à celui de l’admiration. La lecture ou la représentation de ses œuvres m’a longtemps

procuré une sorte d’irritation ou d’agacement difficilement surmontable. Et le mal dont je souffrais à les

voir représenter n’a pas trouvé de remède dans la lecture des critiques ou des commentateurs qui ont

cherché à pénétrer son œuvre ou à nous l’expliquer.

C’est pour avoir éprouvé de façon persistante cette insatisfaction qu’est née d’abord ma curiosité

pour Marivaux. Oui, je le confesse, c’est à cause de la fadeur qu’il engendre, à cause des mines agaçantes,

des soupirs, des bêlements attendris, des mouches et des éventails dont on le pare, que je me suis mis à

l’étude de son œuvre. Par ce sentiment intérieur de contradiction, se sont développées en moi une

attirance et une prédilection particulières pour cet auteur dont le génie est universellement reconnu, mais

dont les œuvres, il faut bien le dire, sont si singulièrement ignorées ou délaissées. Par une sorte de défi, je

me suis mis à l’étude de Marivaux.

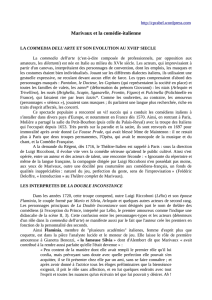

Au début du XVIIIe siècle, Marivaux est, dans le monde dramatique, un tout petit îlot, une toute

petite province. C’est un auteur très spécial. On le représente aujourd’hui rarement, et beaucoup de grands

comédiens, au cours d’une longue et glorieuse carrière, ne rencontrent jamais l’occasion d’interpréter un

seul de ses rôles.

Étudier est un bien grand mot, et la façon dont un comédien peut réfléchir ne permet pas de

longues méditations. Au cours de l’exécution de ces pièces modernes, durant l’exercice d’une comédie

classique, par antithèse ou comparaison, dans l’entracte d’une pièce de Molière ou de Giraudoux, à ce

moment où l’imagination du comédien est plus sensible et plus physique que déductive, il m’est arrivé

5

souvent de ressentir des impulsions antérieures, comme importées d’un autre domaine. C’était soudain,

suscitées en moi par une équivalence ou un contraste scéniques, une réplique ou une scène de Marivaux

qui m’atteignait. C’est alors que les grâces, la sentimentalité de Marivaux, ce que je prenais dans son œuvre

pour de la mièvrerie m’est apparu tout différemment. C’est par révélation, si je puis dire, que j’ai pressenti

qu’il y avait peut-être chez Marivaux un ton, une signification, un sens dramatique indécelables à la lecture

de ses œuvres : que leur exécution pouvait s’être aujourd’hui légèrement désaxée, décalée, comme cela

s’est produit, d’ailleurs, pour d’autres auteurs, soit par ce que le public actuel est très différent de celui de

l’époque de La Surprise de l’Amour, soit par la suite du jeu des comédiens : enfin qu’une lente tradition

avait gauchi, alangui le sens de ses comédies : et j’ai pensé qu’il y avait peut-être une technique et une

pratique spécifiques de ce théâtre.

Bref, je me suis mis à son étude pour savoir comment les acteurs doivent le jouer et les spectateurs

l’entendre.

(…)

Si j’ai juxtaposé le mensonge de Marivaux et le mensonge du théâtre ; si j’ai voulu voir dans

Marivaux le mensonge, et dans le théâtre l’utilisation du mensonge, je ne m’abuse pas sur ce qu’il y a de

voulu dans ce rapprochement. En substituant à ce mot peu plaisant de mensonge celui plus honnête et plus

séduisant d’illusion ou de fiction, je dirai que la qualité de l’illusion ou de la fiction que nous propose

Marivaux est, sans aucun doute, la plus précieuse, la plus épurée, la plus sublimée qu’aucun auteur ait

jamais proposée.

Il y a dans la convention de Marivaux un degré de perfection et d’abstraction qui justifie et explique

toutes les critiques qu’on lui a faites, toutes les définitions péjoratives de son œuvre : métaphysicien,

abstracteur de quintessence, ou raffineur, fabricant d’élixir, ou peseur d’œufs de mouches.

Le mensonge, la convention, l’illusion habituels du théâtre sont dépassés, surpassés par un

« surmensonge », une « surconvention », une « surréalité », une illusion perfectionnée. Marivaux a rajouté

au système optique du théâtre, une autre lentille grossissante par les procédés et par le thème qu’il

emploie. Par l’utilisation du mensonge, par l’atmosphère dans laquelle il a placé ses personnages,

l’hypocrisie qu’il leur inocule, Marivaux a porté à un point d’excellence jamais atteint jusqu’alors cette

convention raffinée au point d’être dépouillée de tout réalisme, jusqu’à la notion du symbole.

Et l’invraisemblance de ses intrigues, son marivaudage et son écriture, la difficulté qu’on a de

l’écouter et surtout la difficulté qu’on a de le jouer, ne sont que la conséquence de sa perfection

dramatique. Ses pièces, offrant toutes la même intrigue, ne sont presque plus que des schémas où le

personnage devient un spectre du sentiment qu’il veut peindre.

C’est un théâtre pur. (…)

Théâtre d’abstraction et de démonstration, il est la plus haute expression de la convention

théâtrale.

Et le malentendu de Marivaux repose sur un contresens fait de concert entre les comédiens et le

public qui veulent mettre dans ses pièces ce qui n’y est pas : de la sentimentalité et de l’esprit.

Créées pour la première fois par les comédiens italiens, les pièces de Marivaux, issues du geste,

sont des pantomimes où les gestes ont été remplacés par des mots, les attitudes par des répliques, les

expressions corporelles par un langage intense qui expose des états de conscience clairs et précis, des

conflits d’ordre humain et passionnel. Le théâtre de Marivaux prend des gestes et les pousse à bout. C’est

un théâtre d’escrimeur. La première feinte en appelle une seconde et, de riposte en riposte, dans un jeu de

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%