Chapitre XXX Politique keynésienne et politique néolibérale

ChapitreXXX

Politiquekeynésienneetpolitiquenéolibérale

Limiter à deux grandes familles – keynésienne et néolibérale – les politiques économiques

d’aujourd’hui est naturellement très réducteur. Il y avait, avant Keynes, une politique que

Keynes qualifiait d’«orthodoxe» et à laquelle le keynésianisme s’oppose. Cette «orthodoxie

classique» qui a laissé des traces et qui se retrouve, en partie, dans certains thèmes de la

pensée néolibérale, ous n’en parlons pas. Nous ne parlons pas non plus de la «voie sociale

démocrate » prônée par de puissants partis socialistes en Europe occidentale. Elle s’apparente

souvent à une politique de relance keynésienne. Mais parce qu’elle se nourrit d’autres

traditions de pensée et s’appuie plus explicitement sur d’autres forces sociales, elle ne peut,

purement et simplement, être assimilée à la politique keynésienne. Au demeurant, ces

dernières années, la voie de politique économique et sociale poursuivie par des

gouvernements à participation socialiste est fréquemment sous l’influence de l’idéologie

néolibérable. Les privatisations des années quatre-vingt-dix en Belgique, la pression exercée

par le gouvernement sur les salaires, l’acceptation de la libéralisation totale des capitaux en

sont autant de preuves.

Il n’y a ni politique keynésienne «à l’état pur», ni politique néolibérale «à l’état pur». Il y a

certes des préceptes keynésiens et des préceptes néolibéraux. Dans la réalité, les politiques

économiques poursuivies sont la plupart du temps issues de compromis : politiques, sociaux

ou idéologiques. Pas seulement des compromis entre keynésianisme et néolibéralisme : très

souvent des compromis qui prennent en compte des exigences ou des revendications qui

dépassent de loin ces deux familles de pensée. Dans cet exposé, on décrira les préceptes, en

quelque sorte, dans leur généralité, dans leur caractère absolu, radical. Cette manière de

procéder a l’avantage de la clarté et les désavantages de tout schématisme.

Le développement plus ou moins poussé de la machine économique, l’existence de

déséquilibres plus ou moins profonds, le rapport de forces entre les principaux acteurs sociaux

sont des données dont aucune politique économique ne peut faire abstraction. Elle s’insère

toujours dans une réalité bien concrète qui impose des contraintes. Ainsi, avec un taux

d’inflation élevé, un déficit budgétaire considérable et une balance commerciale en équilibre,

on fera nécessairement autre chose que si les prix sont stables, les finances publiques

équilibrées et le solde extérieur négatif. Donc les faits imposent des contraintes. Mais ils ne

déterminent pas à eux seuls une stratégie. Il y a toujours un espace pour telle ou telle option,

pour tel ou tel choix. C’est à ces choix qu’on s’attachera, sans trop se préoccuper de la

manière dont ils se concrétisent.

Dans les chapitres consacrés à la mondialisation de l’économie, nous avons vu que les forces

montantes du capital mettaient en œuvre une nouvelle régulation du capital : elles voulaient

un maximum de liberté et donc de dérégulation pour pouvoir se déployer. La politique

néolibérale qui s’appuie sur le discours de la pensée unique est celle des forces montantes.

Elle triomphe à l’heure actuelle.

1. LA POLITIQUE KEYNESIENNE

Réduire l’amplitude des mouvements conjoncturels est l’objectif central de la politique

économique. En l’occurrence, pendant la crise de 1929, sortir au plus vite de B et relancer

l’économie, constitue la première préoccupation de Keynes.

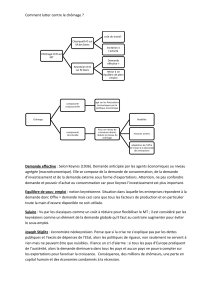

On l’a vu, l’économie évolue de manière cyclique. La sinusoïde ABC représente l’évolution

normale de l’économie. La politique keynésienne veut transformer ABC en DEF (graphe

115).

Graphe 115

Evolution cyclique de l’économie

Keynes partageait un objectif avec la plupart des économistes. Il se distingue de la pensée

économique de son temps par les moyens qu’il préconise pour sortir de la crise. Alors

qu’avant lui on prônait un strict équilibre budgétaire (les recettes courantes de l’Etat sont

égales aux dépenses courantes de l’Etat), il préconisait des budgets cycliques : un deficit

spending en récession et un surplus (épargne de l’Etat) en haute conjoncture. La plupart des

auteurs militaient en faveur de salaires déprimés qui favorisaient l’embauche sur le marché du

travail, alors que Keynes était favorable à une injection de pouvoir d’achat dans l’économie.

On a donc pu parler d’une révolution keynésienne qui s’assigne comme objectif de relancer

l’économie par une action sur tous les postes de la demande finale. Par le truchement d’une

intervention étatique volontariste – il faut faire «donner» l’Etat –, il s’agit de tirer l’économie

vers le haut.

Dans l’optique des dépenses, on a vu que :

PNB

p.m

= C + G + I

b

+ (X – M)

Il faut donc agir sur tous les grands postes de la demande finale.

1.1. Action sur C

On part de l’équation : C = f(Y

d

)

1

et de : Y

d

= Y – T

d.h

+ R - (BND + T

d.c

)

2

.

1

En 2004, C = 147 milliards d’ €.

2

En 2004, Y

d.h

= 173 milliards d’ €.

Que privilégie une politique keynésienne pour relancer C ?

Yd surtout en Td.h et en relief3

Keynes préconise également une action privilégiée sur les biens de consommation durables

(voitures, électro-ménager, TV...) par le biais des crédits à la consommation. Comment ? En

diminuant les taux d’intérêt et en augmentant la durée du remboursement.

1.2. Action sur les investissements (Ig + Ie + Ih)

1.2.1. Action sur Ig

La pensée keynésienne a privilégié cet instrument. A cette époque, la part des dépenses

courantes de l’Etat dans le PNB se situait à un niveau relativement bas et le besoin

d’infrastructures était très élevé : infrastructures économiques liées au développement de

nouveaux biens de consommation et d’équipement (voitures, camions, avions), infrastructures

sociales liées au développement des besoins en santé et en enseignement.

Entre 1933 et 1939, il y a eu et le New Deal aux Etats-Unis et les autostrades allemandes.

Chez nous, les tunnels sous l’Escaut et le canal Albert participent de cette même politique :

relancer l’économie par des investissements publics massifs. Cette politique va se poursuivre

et s’approfondir après la deuxièmeguerre mondiale.

1.2.2. Action sur Ie

Pour relancer les investissements des entreprises, il faut favoriser leur financement. Nous

l’avons vu, celui-ci peut prendre différentes formes : recours au crédit, autofinancement par

les bénéfices réservés des entreprises, augmentation du capital. L’instrument keynésien

privilégié est le crédit. Keynes préconise par conséquent des taux d’intérêt bas, tout en

sachant bien qu’il est aisé de mener un cheval à l’abreuvoir mais qu’il est difficile de le faire

boire s’il n’a pas soif. L’Etat peut renforcer l’efficacité de cette politique par des aides

multiples aux entreprises qui investissent. La législation belge de 1959, approfondie et élargie

par la suite, s’en inspire directement. Par le truchement de mesures fiscales, l’Etat peut

également encourager l’autofinancement... mais ce n’est certes pas un élément décisif de la

politique keynésienne.

La Bourse fut discréditée après 1929 et pour longtemps. Elle n’a repris du poil de la bête qu’à

la fin des années soixante-dix et surtout dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, Le

krach du 19 octobre 1987 n’a pas empêché le développement du marché boursier.

1.2.3. Action sur Ih

Les achats de nouveaux logements par les ménages sont financés par l’épargne des ménages

et par les crédits hypothécaires. Ici aussi, Keynes recourt à une «cheap money policy» et à une

intervention étatique en faveur du logement social.

Il va de soi que l’évolution du revenu disponible des ménages influence fortement les

investissements des ménages. Une contraction minime du Yd.h entraîne une forte diminution

de Ih. On dit que l’élasticité de Ih au Yd.h est forte.

3 Par relief, on entend le solde net des transferts de l’Etat aux ménages. (Voir chapitre VIII, Optique des revenus, 4. Revenu national et

revenu disponible des ménages).

Cela s’est confirmé en Belgique dans les années 1982-1985.

1.3. Action sur la consommation publique (G)

Keynes préconise des budgets cycliques. En dépression, le gouvernement fait du deficit

spending (G > T) ; en situation de «boom», il dégage une épargne positive (G < T). Un déficit

structurel des finances publiques pèse lourdement sur la maniabilité de cet instrument,

puisqu’en toutes circonstances, il faudra diminuer l’écart (G-T).

1.4. Conclusion

Quand les cycles sont «classiques», une politique keynésienne – qui est fondamentalement

une politique conjoncturelle – peut se concevoir. Dans une situation de dépression, la relance

keynésienne peut se heurter aux contraintes traditionnelles examinées dans le chapitre

précédent. Quand les déséquilibres sont structurels, une politique keynésienne doit être

épaulée par des mesures plus ciblées qui s’attaquent aux causes des déséquilibres.

2. CRISE DE LA POLITIQUE KEYNESIENNE EN STAGFLATION

2.1. De la stagnation à la stagflation

La stagflation contient deux ingrédients : la stagnation et l’inflation. Dans les principaux pays

de l’OCDE, elle a dominé la décennie 1973-1983. Aux Etats-Unis, elle fut particulièrement

aiguë en 1974-1975 – deux années successives de croissance négative et une inflation

relativement forte – ainsi qu’en 1980-1982. L’inflation la plus forte s’est produite en 1980

(14,5%), tandis que la récession la plus profonde frappait l’année 1982 (avec une croissance

négative et un chômage de 10,7%).

Après 1983, l’économie américaine est sortie de la stagflation. Le chômage est passé de

10,7% à 5,5% – on parle souvent de création de 17 millions d’emplois alors qu’il s’agit de

«postes de travail» incluant des travailleurs à temps partiel ; l’inflation a été jugulée (depuis

1985, elle est au-dessous de la barre des 5%) et la croissance a atteint un niveau des plus

honorables pendant toute la période.

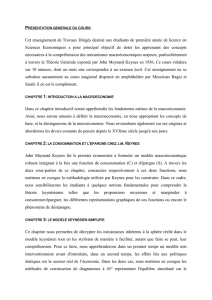

2.2. Déplacement de la courbe de Phillips en stagflation

En récession classique, une augmentation de 1% de l’inflation – de 2 à 3% – permet de

diminuer le chômage de 2%. En stagflation, la même augmentation de 1% de l’inflation – de

14% à 15% – ne permet plus de diminuer le chômage que de 0,5%. L’élasticité emploi/prix

passe de 2 à 0,5

4

.

4

L’élasticité pour la courbe de Phillips classique s’élève à :

L’élasticité pour la courbe de Phillips en stagnation s’élève à :

Graphe 116

La courbe de Phillips en stagflation

La courbe de Phillips s’est donc déplacée : vers le haut (l’inflation est plus forte), vers la

gauche (le chômage est plus important). Elle est devenue plus inélastique, plus verticale.

2.3. Crise de la politique keynésienne en stagflation

Pourquoi en stagflation la politique keynésienne se heurte-t-elle à des obstacles

insurmontables ? S’il y a stagnation, il faut relancer l’économie. «Tirer» l’économie vers le

haut par une demande croissante risque de provoquer des effets négatifs sur l’inflation. A

l’inverse, une compression globale de la demande – qui serait salutaire pour contenir les

poussées inflationnistes – serait nocive pour l’emploi.

3. LA POLITIQUE NEOLIBERALE

5

La difficulté d’appliquer une politique keynésienne en stagflation a sûrement contribué au

triomphe de la pensée néolibérale. Là n’est pas l’élément principal : pour preuve, quand vers

1984-1985 l’OCDE est sortie de la stagflation, la politique keynésienne n’a que très

partiellement repris le dessus. Il ne s’agit pas, en premier lieu, d’un combat d’idées entre

keynésiens et néolibéraux où, à un moment donné, l’argumentaire des uns vient à bout de

l’adversaire. De manière beaucoup plus fondamentale, il y a eu une baisse de la rentabilité des

entreprises vers la fin des années soixante, qui a incité les classes dirigeantes à tout mettre en

oeuvre pour redresser le taux de profit. Concomitamment, le rapport de forces entre have et

have not se modifiait en faveur des premiers. Le poids des syndicats diminuait, ils n’étaient

plus à l’offensive. La hausse du chômage à partir de 1975 a contribué à affaiblir, à fragiliser et

à diviser le monde des travailleurs. On l’a vu, les nouvelles forces du capital ébranlent les

anciennes et la nouvelle régulation chasse l’ancienne.

5

Nous ne décrivons dans cette partie que les préceptes de la pensée néolibérale.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%