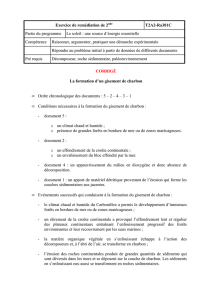

La recherche des conditions de formation du charbon

La recherche des conditions de formation du charbon

Où se trouvait la France au Carbonifère ? http://www.scotese.com/earth.htm

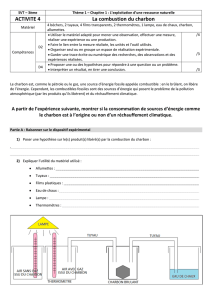

1) A partir des onglets de gauche, déterminer la position de la France au Carbonifère.

2) En déduire le type de forêts desquelles est issu le charbon.

Quel est le devenir de la matière organique dans cet environnement ?

3) Répondre au problème à partir des documents ci-dessous :

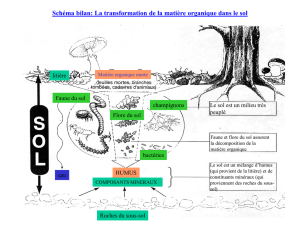

Un sous-bois (feuille en décomposition)

Mycélium de

champignon sur

une feuille

Champignons sur un tronc

d’arbre mort

Microfaune du sol

Lombric (ver de terre)

Le sol est plus souvent associé au règne minéral qu'au vivant. Pourtant, il est lui-même un produit

de la vie patiemment élaboré pendant des centaines et des milliers d'années.

Dans une seule cuillère à soupe de sol forestier se bousculent plus de 50 milliards d'organismes

vivants ! Bactéries, champignons, vers et insectes décomposent les plantes et les animaux morts

et en font de l'humus. Les racines des plantes retiennent cet humus et y puisent leurs éléments

nutritifs. Et ainsi de suite. Tant que le cycle n'est pas interrompu, l'écosystème se perpétue.

Le climat modifie de façon marquée la nature et la rapidité de décomposition des débris végétaux

à la surface du sol, et exerce de ce fait une forte influence sur le caractère et l'abondance de la

matière organique. L'humidité et la température sont parmi les variables les plus déterminantes

(Brinson, 1977; Singh, 1969), du fait qu'elles affectent à la fois le développement de la couverture

végétale et les activités de micro-organismes qui sont des agents très importants dans la

formation des sols. Kononova (1975), citant plusieurs autres publications, conclut que la plus forte

intensité de décomposition de la matière organique s'observe dans des conditions de température

modérée (de l'ordre de 30°C) et avec une teneur en humidité du sol d'environ 60-80 pour cent de

sa capacité maximale de rétention en eau.

4) Du charbon peut il se former dans ces conditions ? Justifier.

Comment a donc pu se former le charbon il y a 300 millions d'année ?

Quand les végétaux d’une forêt meurent, les longues molécules organiques qui les constituent sont

décomposées en matière minérale par l’action des organismes décomposeurs. Ces transformations

chimiques consomment du dioxygène. C’est pourquoi, lorsqu’une grande quantité de végétaux se trouve

noyée dans une couche d’eau peu profonde, celle-ci s’appauvrit en dioxygène. Une partie des végétaux

morts peut alors échapper à la dégradation. Dans ces conditions, sous l’action de bactéries vivant en

l’absence de dioxygène et sous l’effet d’une augmentation lente de la température, liée à l’enfouissement

progressif des débris, les longues molécules organiques végétales évoluent : Les molécules volatiles (O2,

H2, N2) sont libérées et le carbone se concentre. Ce processus conduit à la transformation des végétaux

morts en charbon. Il dure plusieurs dizaines de millions d’années.

5) A partir du texte, identifier quatre conditions nécessaires à la formation de charbon à partir

d'une importante quantité de matière organique.

6) Les observations faites sur les gisements confirment-ils ce modèle ? Justifier.

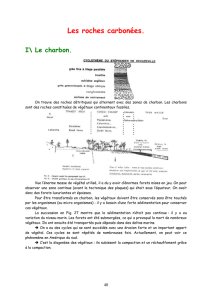

Document 1 :

Mine de charbon à

ciel ouvert de

Graissessac

Veine de

charbon

Argile : Les argiles désignent de très fines particules de matière arrachées aux roches par

l'érosion. La plupart de ces particules proviennent de la désagrégation de roches silicatées : du

granite, du gneiss ou encore des schistes. Ces particules sont transportées par le vent ou l'eau

sous forme de limon ou de vase. Les fleuves véhiculent des argiles qui finissent par se déposer en

alluvions, dans le cours d'eau lui-même, à son embouchure, dans un lac ou dans la mer. Les

dépôts peuvent alors sédimenter et former une roche argileuse par diagenèse : déshydratation et

compactage. En tant que roches sédimentaires, les affleurements argileux présentent une

succession de strates empilées les unes sur les autres.

Grés : Le grés provient de l'érosion de roches préexistantes continentales qui donnent un sable.

Ce sable a d'abord été transporté par les cours d'eau jusqu'aux mers et océans dont il tapisse

ensuite le fond. Par enfouissement et compaction, la diagénèse s’effectue et le sable évolue en

grés.

1

/

2

100%