Philojazz

Jean-Marie Parent

Philojazz

Petites ritournelles entre souffl e et pensée Jean-Marie Parent

ISBN : 978-2-336-00635-2

23 €

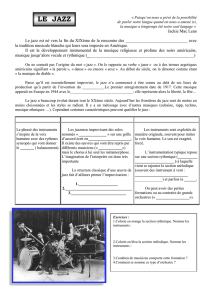

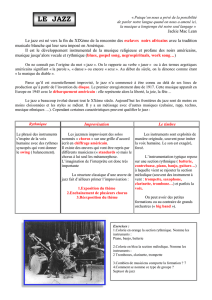

Comment le souffl e vint aux penseurs… et comment la philosophie

vint aux jazzmen ? Question double qui nous renvoie au vertige de

toute origine. Et appelle un défi : peut-on transmettre dans le silence

et la solitude de l’écriture les turbulences propres à une musique

dont la source plonge au cœur des passions humaines ?

Apprendre à l’endroit et à l’envers, penser le pour et le contre,

telles sont les singularités que l’on retrouve chez nombre de

musiciens… et de philosophes. Là où le jazz, solide centenaire,

pense et énonce un récit qui bruisse de mille mesures générées

depuis le lieu de ses origines, la philosophie questionne le monde

et jase en émettant sa petite musique dialectique bimillénaire.

Jazz et philosophie savent croiser des forces complices dans leur

démarche commune d’appréhension du monde. Quand l’un nous

donne à entendre la richesse singulière d’un univers sonore d’une

incroyable diversité, l’autre nous propose de prendre part aux petites

ritournelles de la pensée. À la musique afro-américaine de nous

exprimer sans retenue le « verbe » de ses passions. À la philosophie,

en « basse obstinée » de la pensée, de nous fi xer ce point de neutralité

à partir duquel méditer hors des passions.

Quant à l’auteur de ce livre, en passeur concerné, il ose ce pari :

imaginer ses lecteurs se muer en amateurs éclairés de nouveaux

mondes.

Jean-Marie Parent, ancien journaliste et professeur

des écoles à Loches (37), est membre de l’Association

des auteurs et éditeurs de Touraine. Philojazz est son

troisième ouvrage.

Philojazz

Petites ritournelles entre souffl e et pensée

Philojazz

Petites ritournelles entre souffl e et pensée

PHILOJAZZ

Petites ritournelles entre souffle et pensée

Jean-Marie Parent

PHILOJAZZ

Petites ritournelles entre souffle et pensée

Du même auteur

Passions à l’œuvre, Éditions Praelego, 2010.

Une Kumpania, photographies de Jean Luneau, Éditions

Photo en Touraine, 2011.

Esprits voyageurs, Éditions L’Harmattan, 2011.

Blog de l’auteur : « LEGOBALADIN »

Illustration de couverture : photographie de Jean-Marie Parent.

© L'Harmattan, 2012

5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com

diffusion.harmatt[email protected]

ISBN : 978-2-336-00635-2

EAN : 9782336006352

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%