Lire Le Lycéen Parution de Decembre 2016

L

L

Philo-Synthèse

Pages 3 - 7

Le Lycéen, nous informons pour former

.

T

él: (229) 97 69 21 97

E-mail: lelyceen@yahoo.fr

Nous informons pour former.

T

él: (229) 97 69 21 97

E-mail: lelyceen@yaho

o.fr

Bulletin pédagogique d’informations, d’analyses et d’éducation

.

N° 012 de Décembre 201

6

200F cfa

Carton

Rouge

NON AU BAVARDAGE

Le

bavardage est l’une des

principales causes d’échec

scolaire. Il déconcentre et per-

turbe les camarades. Alors,

mon ami (e), ne sois pas la

cause de ton propre échec et

celui des autres.

Le silence est le langage des sages

.

N°982/MISPCL/DC/SG/DAI/SCC

L

e

L

y

céen

COLLEGE-ACTU

Page 2

Trois raisons de choisir le CSNDA

Zoom sur le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres

-

La dissertation philosophique

(Méthodologie de rédaction et Exercices traités)

-

Résumé de cours sur la Raison

Jeunesse & Education

Droits humains info: Doit-on limiter le droit de l’enfant à l’information?

La chronique de JR

Les « allumeuses »

Rouge aux lèvres, apparence

bien soignée, tenue plus ou

moins sexy, voilà quelques

traits physiques des « allumeu-

ses ». Ces élèves aux allures

physiques remarquables ne

passent pas inaperçues. Mais

que valent-elles intellectuel-

lement ? Rien. Du moins, ces

paresseuses ne font preuve

que d’une vacuité intellectuelle

évidente. Fainéantes, elles ne

sont ingénieuses que dans les

plans de séduction. (Suite à la page 9)

Pages 9-10

2ème édition des Olympiades des

Droits humains pour les jeunes

Dieudonné Dagbéto

s’engage

pour la

promotion de

la tolérance et

de la paix.

Le Lycéen, nous informons pour former.

Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr

«L’école est sanctuaire autant que la chapelle» Victor HUGO

Structure d’obédience catholique, le Cours Secondaire Notre Dame

des Apôtres de Cotonou est créé le 6 décembre 1953 par les

Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Cette école est ouverte aux filles

de toutes les couches sociales et de toutes les confessions religieu-

ses. Sa devise, inspirée du latin, est « Optimus esse aut non esse » ce

qui signifie « Etre le meilleur ou ne pas être. » La vision du CSNDA,

l’ambiance dans laquelle on y travaille et ses résultats sont de bon-

nes raisons pour choisir ce collège de plus de 60 ans d’existence.

Le Lycéen, nous informons pour former.

Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr

COLLEGE-ACTU

P. 02

Trois bonnes raisons de choisir le CSNDA

Zoom sur le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres

Sœur Florence LAOUROU, Directrice du CSNDA

Le CSNDA, une école pour la dignité féminine.

Le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres de Cotonou est une école ex-

clusivement ouverte aux filles. La principale raison de cette féminisation de

l’école est de promouvoir la dignité féminine car pendant longtemps la gent

féminine a été marginalisée et sous-estimée. C’est pour corriger cette injustice

sociale et pour valoriser les talents et potentiels intellectuels de la femme que le

CSNDA s’investit dans l’éducation des filles. Et cette vieille école n’a jusque-là

pas failli à sa mission car tout y est mis en œuvre pour une éducation complète.

Réalisé par Jonce Riquier AHIMIHOUE

Le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres est un excellent cadre pour

assurer convenablement l’éducation des apprenantes. En effet, sa superficie

constitue un grand atout géographique favorable à l’épanouissement des filles.

Dans ses salles de classes bien aérées, s’enseignent non seulement toutes les

disciplines au programme, mais également la musique, le dessin, l’informati-

que, la puériculture, la couture, l’instruction civique et la culture religieuse

et morale. Des activités culturelles s’organisent régulièrement pour éveiller

chez les filles leurs talents cachés. Quant à la discipline, un mot de satisfac-

tion est à décerner. En effet, aucun cas d’indiscipline notoire n’est à enregis-

trer selon la Sœur Florence LAOUROU, Directrice du Collège. « Certes, la

puberté joue sur certaines filles qui cherchent à paraître ce qu’elles ne sont

pas. Mais nous les rappelons vite à l’ordre. Sinon la majorité des filles que

nous accueillons sont ambitieuses, elles se battent pour réussir leurs études

et leur avenir » ajoute-elle. Ces propos se justifient car les résultats aux dif-

férents examens nationaux témoignent de cette bonne ambiance de travail.

Le CSNDA, un cadre approprié pour l’éducation

Message de la Directrice du CSNDA

«Je remercie très sincèrement les

pa

rents d’élèves qui nous font confian-

ce en inscrivant leurs filles chez nous.

Un grand Merci à nos professeurs qua-

lifiés et rompus à la tâche avec de très

bonnes méthodes de travail pour aider

les apprenantes surtout celles dont le

niveau est faible. Merci aux Sœurs, aux

secrétaires, au personnel administratif,

aux agents de soutien. J’encourage les

filles et je leur souhaite le succès dans

leurs études et dans toute leur vie. Je

leur demande de se montrer davantage

volontaires et dévouées au travail. Je

remercie le Bureau Exécutif de l’Asso-

ciation des Parents d’Elèves qui nous

prête main-forte dans l’exécution de

notre tâche commune. A tous et à cha-

cun, je souhaite une bonne fin d’année

2016 et que le Seigneur veille sur nous

tout au long de la nouvelle année 2017

dans la joie, la paix et toutes ses grâ-

ces».

Depuis longtemps le CSNDA s’est fait une place de choix dans le rang des

meilleures écoles du Bénin. Ses résultats aux examens nationaux des trois der-

nières années ont largement franchi la barre des 80% au BEPC, 90% au CAP et

70% au BAC. En effet, de 2014 à 2016, les taux de réussite des apprenantes sont

de 99% ; 91.83% et 81.50% au BEPC. Au CAP/EB le CSNDA a obtenu un taux

de réussite de 100% en 2014 et en 2015, et de 90% en 2016. Au CAP/AC les ré-

sultats sont aussi excellents : 96.96% en 2014 et en 2015 et 100% en 2016. Par

ailleurs, malgré les faibles taux de réussite souvent obtenus au plan national,

les filles du CSNDA réussissent majoritairement au BAC. En 2014, 71.07% des

candidates ont obtenu leur Baccalauréat. 68.12% en 2015 et 78.16% en 2016. En

2016 la deuxième et la huitième du Bénin au Bac A2, de même que la huitième

au Bac B sont de purs produits du CSNDA. Ces résultats confirment la bonne

ambiance et l’esprit d’équipe dans lequel le travail se fait dans cette institution.

Des résultats élogieux

«Optimus esse aut non esse» «Etre le meilleur ou ne pas être.»

Directeur de Publication:

Jonce Riquier AHIMIHOUE

Tél.: (229)9769 21 97

Rédacteur en Chef:

Juvenale GOMIDO

Imprimerie: Imp. SAINTE JEANNE

Tél.: (229) 65 19 01 01

PHILO - SYNTHESE

P. 03

«

On ne peut apprendre la philosophie; on ne peut qu’apprendre à philosopher.

» Emmanuel KANT

RESUME DE COURS SUR LA RAISON

Support: Blaise Pascal « Deux excès : Exclure la raison n’admettre que la raison

»

Consigne

1- Définis la raison.

2- Montre l’importance de la raison dans le domaine de la connaissance et de la morale.

3- Montre les limites de la raison dans le domaine de la connaissance et face à la foi.

Synthèse des idées

Blaise Pascal nous recommande d’éviter d’une part d’exclure la raison et d’autre part

de n’admettre que la raison. Il faut éviter d’exclure la raison parce qu’elle est une faculté

très importante du psychisme humain. Il faut cependant éviter de n’admettre que la

raison car elle a des limites. On peut donc dire que par ces mots, Blaise Pascal met en

exergue l’importance et les limites de la raison. Qu’est-ce que la raison ? Quel rôle joue-

t-elle, et quelles sont ses limites ?

I- Définition de la raison

Le mot Raison vient du latin

«Ratio » qui signifie calcul ou

compte. Généralement la raison

désigne le motif explique ou jus-

tifie un fait ou un acte. (Exemple:

l’élève X s’est absenté pour raison

de santé). Au sens propre, la raison

est la faculté par laquelle l’homme

connaît et juge selon des principes.

Avoir raison, c’est être fondé dans

ce que l’on dit ou fait, c’est bien ju-

ger. Elle est donc la faculté de juge-

ment, de discernement. (Exemple :

j’en appelle à votre raison.) C’est ce

que Descartes appelle le « bon sens

» ou « la puissance de bien juger et

distinguer le vrai d’avec le faux ».

Dans le Discours de la méthode il

écrit que «Le bon sens est la chose

du monde de la mieux partagée»

pour signifier que la raison est in-

née, et que tous les hommes la pos-

sède à part égale. Mais si la raison

est également partagée pourquoi

les hommes ne raisonnent-ils pas

tous de la même manière ? Pour-

quoi certains paraissent-ils même

plus ou moins raisonnables que

d’autres ? A cela, Descartes répond

que le fait que nous ayons souvent

des avis partagés ne signifie pas

que les uns sont plus raisonnables

que les autres. La diversité de nos

opinions vient plutôt de ce nous ne

conduisons pas notre raison par les

mêmes voies et ne considérons pas

toujours les mêmes choses. Il ajoute

qu’ « il n’est pas assez d’avoir l’es-

prit bon, le principal est de l’appli-

quer bien. » Par ailleurs la raison

se fonde sur des principes qui ga-

rantissent l’universalité, la logique,

l’objectivité, et la régularité de ses

connaissances. On peut citer entre

autres les principes d’identité, de

contradiction, du tiers exclu, de

causalité,

de finalité etc.

II- Valeur de la raison

Pour les rationalistes la raison est toute puissante et

c’est elle qui guide les actions de l’homme aussi bien

dans le domaine de la connaissance que de la morale

Dans le domaine de la connaissance, la raison ga-

rantit l’universalité et l’objectivité du savoir, car elle

se fonde sur des principes universels et une méthode

rigoureuse. C’est la thèse que soutiennent les philo-

sophes rationalistes comme Platon, Descartes, Leib-

niz, Malebranche etc. Le rationalisme est en effet la

doctrine philosophique selon laquelle la connaissance

provient de la raison. La raison en tant que faculté

de jugement, de discernement aboutit à des vérités

certaines et universelles. Comme le dit Malebranche

« si la raison que je consulte n’était pas la même qui

répond au Chinois, il est évident que je ne pourrais

pas être aussi assuré que je le suis, que les Chinois

voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi la raison

que nous consultons quand nous rentrons dans nous-

mêmes est une raison universelle » Mieux, c’est sur

la raison que se fonde la connaissance scientifique.

La science est un savoir rationnel, objectif, fondé sur

la raison et non sur les sens. Le « bon sens » substitue

aux données trompeuses des sens et aux fantasmes

de l’imagination, l’ordre de la pensée fondé sur une

méthode rigoureuse. Descartes montre à cet effet que

connaître (scientifiquement) c’est mesurer grâce à

l’intervention de la raison qui assure ordre et régula-

rité. Pour lui, « l’âme est plus aisée à connaitre que le

corps. » C’est-à-dire que l’entendement ou la raison

permet de mieux connaitre et plus objectivement que

les sens qui nous trompent d’ailleurs. La raison en

tant que faculté de jugement, de discernement abou-

tit à des vérités certaines et évidentes.

Dans le domaine de la morale la raison par sa

fonction de discernement, de jugement entretient

un lien étroit avec la conscience morale. Pour Em-

manuel Kant, l’action humaine doit émaner du devoir

moral qui a pour fondement la raison. Henri BERG-

SON soutient que le bon sens est l’attention même

orientée dans le sens de la vie. La conscience et la

raison sont donc intimement liées. En cela, la raison

est l’apanage de l’homme et elle appartient à tous les

hommes. Descartes dira à juste titre qu’il n’y a pas

d’homme aussi hébété ou stupide qui n’en soit pour-

vu. Par contre, il n’y a pas d’animaux aussi parfaits

qui puissent faire preuve de raison. On comprend

donc que la raison est la caractéristique fondamen-

tale de l’espèce humaine et qu’elle doit fonder toute

action de l’homme. Mais peut-on tout expliquer par

la raison ?

III- Les limites de la raison : l’irrationnel

L’irrationnel désigne tout ce qui est inaccessible à la rai-

son. C’est l’ensemble des choses auquelles la raison ne

peut donner une explication par démonstration.

Dans le domaine de la connaissance la théorie empiriste

ne manque pas de pertinence face au rationalisme. L’empiris-

me est la doctrine selon laquelle toute connaissance provient

de l’expérience sensible. Pour les empiristes comme David

HUME et John LOCKE, seule l’expérience fondée sur l’ob-

servation sensible nous permet de connaitre véritablement.

Cette conception se retrouve dans l’ouvrage Théétète de Pla-

ton. En effet, le personnage Théétète déclare que « Celui qui

sait une chose sent ce qu’il sait ». C’est-à-dire que savoir c’est

sentir. La connaissance est indissociable des sens. Même si

la conception empiriste conduit au relativisme de la connais-

sance elle ne manque pourtant pas de pertinence. Car, même

si les sens ne garantissent pas une connaissance universelle,

ils sont quand-même la première source d’informations sur

l’objet à connaitre. Toute connaissance débute avec les sens

avant que la raison ne vienne harmoniser les données sen-

sibles. Telle est la thèse kantienne qui tente de concilier les

deux doctrines antagonistes. Emmanuel Kant montre dans

son ouvrage Critique de la raison pure que la connaissance

provient de l’union entre l’Entendement (la raison) et la Sen-

sibilité (les sens). Aussi, y a-t-il des choses que nous ne pou-

vons connaitre par la raison. Blaise Pascal déclare à ce propos

que « nous connaissons la vérité non seulement par la raison,

mais encore par le cœur.»

Dans le domaine de la foi la raison perd son pouvoir de

démonstration. En effet, la foi est la croyance en un être que

l’on estime supérieur à soi. Le croyant est convaincu de l’objet

de sa foi, et n’a point besoin d’une quelconque démonstration

à ce sujet. Elle intervient surtout dans le domaine religieux

et a donc un caractère dogmatique. Mais croire, est-ce dérai-

sonner? Les vérités religieuses ne sont pas démontrables et

semblent s’opposer même aux principes de la raison. Néan-

moins, elles sont vraies et fondent même la connaissance de

l’homme. L’immortalité de l’âme, la virginité de Marie, la

résurrection et l’ascension du Christ, la réincarnation, la cer-

titude d’une vie après la mort, la sainte Trinité et d’autres

mystères sont autant de vérités non reconnues par la raison

mais qui ont une réalité tangible dans le cœur des hommes.

D’un autre côté il faut noter que la raison même a foi en ses

propres principes. Car, qu’est-ce qui justifie la certitude des

principes rationnels ? On les accepte ainsi parce qu’on y croit.

On comprend donc que la raison elle-même a un caractère

dogmatique. Mieux, elle se soumet à la foi car elle ne peut

tout expliquer. Blaise Pascal affirme à ce propos que « le cœur

a ses raisons que la raison ne connait point » et conclut que

la dernière démarche de la raison c’est de reconnaître qu’il y

a une multitude de choses qu’elle ignore. En outre, face aux

passions la raison est faible. En effet les préférences de la

passion et les sentiments influencent fortement la raison et fi-

nissent par la dominer. La force de l’amour, l’inclination pour

certaines choses de la vie, sont des réalités que la raison ne

peut expliquer, encore moins contrôler. David HUME dans

son ouvrage, Traité de la nature humaine conclut que « la

raison est et elle ne peut qu’être l’esclave des passions, elle ne

peut prétendre à d’autre rôle qu’à les servir et à leur obéir.»

Le Lycéen, nous informons pour former.

Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr

«L’école est sanctuaire autant que la chapelle» Victor HUGO

Structure d’obédience catholique, le Cours Secondaire Notre Dame

des Apôtres de Cotonou est créé le 6 décembre 1953 par les

Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Cette école est ouverte aux filles

de toutes les couches sociales et de toutes les confessions religieu-

ses. Sa devise, inspirée du latin, est « Optimus esse aut non esse » ce

qui signifie « Etre le meilleur ou ne pas être. » La vision du CSNDA,

l’ambiance dans laquelle on y travaille et ses résultats sont de bon-

nes raisons pour choisir ce collège de plus de 60 ans d’existence.

Le Lycéen, nous informons pour former.

Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr

COLLEGE-ACTU

P. 02

Trois bonnes raisons de choisir le CSNDA

Zoom sur le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres

Sœur Florence LAOUROU, Directrice du CSNDA

Le CSNDA, une école pour la dignité féminine.

Le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres de Cotonou est une école ex-

clusivement ouverte aux filles. La principale raison de cette féminisation de

l’école est de promouvoir la dignité féminine car pendant longtemps la gent

féminine a été marginalisée et sous-estimée. C’est pour corriger cette injustice

sociale et pour valoriser les talents et potentiels intellectuels de la femme que le

CSNDA s’investit dans l’éducation des filles. Et cette vieille école n’a jusque-là

pas failli à sa mission car tout y est mis en œuvre pour une éducation complète.

Réalisé par Jonce Riquier AHIMIHOUE

Le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres est un excellent cadre pour

assurer convenablement l’éducation des apprenantes. En effet, sa superficie

constitue un grand atout géographique favorable à l’épanouissement des filles.

Dans ses salles de classes bien aérées, s’enseignent non seulement toutes les

disciplines au programme, mais également la musique, le dessin, l’informati-

que, la puériculture, la couture, l’instruction civique et la culture religieuse

et morale. Des activités culturelles s’organisent régulièrement pour éveiller

chez les filles leurs talents cachés. Quant à la discipline, un mot de satisfac-

tion est à décerner. En effet, aucun cas d’indiscipline notoire n’est à enregis-

trer selon la Sœur Florence LAOUROU, Directrice du Collège. « Certes, la

puberté joue sur certaines filles qui cherchent à paraître ce qu’elles ne sont

pas. Mais nous les rappelons vite à l’ordre. Sinon la majorité des filles que

nous accueillons sont ambitieuses, elles se battent pour réussir leurs études

et leur avenir » ajoute-elle. Ces propos se justifient car les résultats aux dif-

férents examens nationaux témoignent de cette bonne ambiance de travail.

Le CSNDA, un cadre approprié pour l’éducation

Message de la Directrice du CSNDA

«Je remercie très sincèrement les

pa

rents d’élèves qui nous font confian-

ce en inscrivant leurs filles chez nous.

Un grand Merci à nos professeurs qua-

lifiés et rompus à la tâche avec de très

bonnes méthodes de travail pour aider

les apprenantes surtout celles dont le

niveau est faible. Merci aux Sœurs, aux

secrétaires, au personnel administratif,

aux agents de soutien. J’encourage les

filles et je leur souhaite le succès dans

leurs études et dans toute leur vie. Je

leur demande de se montrer davantage

volontaires et dévouées au travail. Je

remercie le Bureau Exécutif de l’Asso-

ciation des Parents d’Elèves qui nous

prête main-forte dans l’exécution de

notre tâche commune. A tous et à cha-

cun, je souhaite une bonne fin d’année

2016 et que le Seigneur veille sur nous

tout au long de la nouvelle année 2017

dans la joie, la paix et toutes ses grâ-

ces».

Depuis longtemps le CSNDA s’est fait une place de choix dans le rang des

meilleures écoles du Bénin. Ses résultats aux examens nationaux des trois der-

nières années ont largement franchi la barre des 80% au BEPC, 90% au CAP et

70% au BAC. En effet, de 2014 à 2016, les taux de réussite des apprenantes sont

de 99% ; 91.83% et 81.50% au BEPC. Au CAP/EB le CSNDA a obtenu un taux

de réussite de 100% en 2014 et en 2015, et de 90% en 2016. Au CAP/AC les ré-

sultats sont aussi excellents : 96.96% en 2014 et en 2015 et 100% en 2016. Par

ailleurs, malgré les faibles taux de réussite souvent obtenus au plan national,

les filles du CSNDA réussissent majoritairement au BAC. En 2014, 71.07% des

candidates ont obtenu leur Baccalauréat. 68.12% en 2015 et 78.16% en 2016. En

2016 la deuxième et la huitième du Bénin au Bac A2, de même que la huitième

au Bac B sont de purs produits du CSNDA. Ces résultats confirment la bonne

ambiance et l’esprit d’équipe dans lequel le travail se fait dans cette institution.

Des résultats élogieux

«Optimus esse aut non esse» «Etre le meilleur ou ne pas être.»

Directeur de Publication:

Jonce Riquier AHIMIHOUE

Tél.: (229)9769 21 97

Rédacteur en Chef:

Juvenale GOMIDO

Imprimerie: Imp. SAINTE JEANNE

Tél.: (229) 65 19 01 01

PHILO - SYNTHESE

P. 03

«

On ne peut apprendre la philosophie; on ne peut qu’apprendre à philosopher.

» Emmanuel KANT

RESUME DE COURS SUR LA RAISON

Support: Blaise Pascal « Deux excès : Exclure la raison n’admettre que la raison

»

Consigne

1- Définis la raison.

2- Montre l’importance de la raison dans le domaine de la connaissance et de la morale.

3- Montre les limites de la raison dans le domaine de la connaissance et face à la foi.

Synthèse des idées

Blaise Pascal nous recommande d’éviter d’une part d’exclure la raison et d’autre part

de n’admettre que la raison. Il faut éviter d’exclure la raison parce qu’elle est une faculté

très importante du psychisme humain. Il faut cependant éviter de n’admettre que la

raison car elle a des limites. On peut donc dire que par ces mots, Blaise Pascal met en

exergue l’importance et les limites de la raison. Qu’est-ce que la raison ? Quel rôle joue-

t-elle, et quelles sont ses limites ?

I- Définition de la raison

Le mot Raison vient du latin

«Ratio » qui signifie calcul ou

compte. Généralement la raison

désigne le motif explique ou jus-

tifie un fait ou un acte. (Exemple:

l’élève X s’est absenté pour raison

de santé). Au sens propre, la raison

est la faculté par laquelle l’homme

connaît et juge selon des principes.

Avoir raison, c’est être fondé dans

ce que l’on dit ou fait, c’est bien ju-

ger. Elle est donc la faculté de juge-

ment, de discernement. (Exemple :

j’en appelle à votre raison.) C’est ce

que Descartes appelle le « bon sens

» ou « la puissance de bien juger et

distinguer le vrai d’avec le faux ».

Dans le Discours de la méthode il

écrit que «Le bon sens est la chose

du monde de la mieux partagée»

pour signifier que la raison est in-

née, et que tous les hommes la pos-

sède à part égale. Mais si la raison

est également partagée pourquoi

les hommes ne raisonnent-ils pas

tous de la même manière ? Pour-

quoi certains paraissent-ils même

plus ou moins raisonnables que

d’autres ? A cela, Descartes répond

que le fait que nous ayons souvent

des avis partagés ne signifie pas

que les uns sont plus raisonnables

que les autres. La diversité de nos

opinions vient plutôt de ce nous ne

conduisons pas notre raison par les

mêmes voies et ne considérons pas

toujours les mêmes choses. Il ajoute

qu’ « il n’est pas assez d’avoir l’es-

prit bon, le principal est de l’appli-

quer bien. » Par ailleurs la raison

se fonde sur des principes qui ga-

rantissent l’universalité, la logique,

l’objectivité, et la régularité de ses

connaissances. On peut citer entre

autres les principes d’identité, de

contradiction, du tiers exclu, de

causalité,

de finalité etc.

II- Valeur de la raison

Pour les rationalistes la raison est toute puissante et

c’est elle qui guide les actions de l’homme aussi bien

dans le domaine de la connaissance que de la morale

Dans le domaine de la connaissance, la raison ga-

rantit l’universalité et l’objectivité du savoir, car elle

se fonde sur des principes universels et une méthode

rigoureuse. C’est la thèse que soutiennent les philo-

sophes rationalistes comme Platon, Descartes, Leib-

niz, Malebranche etc. Le rationalisme est en effet la

doctrine philosophique selon laquelle la connaissance

provient de la raison. La raison en tant que faculté

de jugement, de discernement aboutit à des vérités

certaines et universelles. Comme le dit Malebranche

« si la raison que je consulte n’était pas la même qui

répond au Chinois, il est évident que je ne pourrais

pas être aussi assuré que je le suis, que les Chinois

voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi la raison

que nous consultons quand nous rentrons dans nous-

mêmes est une raison universelle » Mieux, c’est sur

la raison que se fonde la connaissance scientifique.

La science est un savoir rationnel, objectif, fondé sur

la raison et non sur les sens. Le « bon sens » substitue

aux données trompeuses des sens et aux fantasmes

de l’imagination, l’ordre de la pensée fondé sur une

méthode rigoureuse. Descartes montre à cet effet que

connaître (scientifiquement) c’est mesurer grâce à

l’intervention de la raison qui assure ordre et régula-

rité. Pour lui, « l’âme est plus aisée à connaitre que le

corps. » C’est-à-dire que l’entendement ou la raison

permet de mieux connaitre et plus objectivement que

les sens qui nous trompent d’ailleurs. La raison en

tant que faculté de jugement, de discernement abou-

tit à des vérités certaines et évidentes.

Dans le domaine de la morale la raison par sa

fonction de discernement, de jugement entretient

un lien étroit avec la conscience morale. Pour Em-

manuel Kant, l’action humaine doit émaner du devoir

moral qui a pour fondement la raison. Henri BERG-

SON soutient que le bon sens est l’attention même

orientée dans le sens de la vie. La conscience et la

raison sont donc intimement liées. En cela, la raison

est l’apanage de l’homme et elle appartient à tous les

hommes. Descartes dira à juste titre qu’il n’y a pas

d’homme aussi hébété ou stupide qui n’en soit pour-

vu. Par contre, il n’y a pas d’animaux aussi parfaits

qui puissent faire preuve de raison. On comprend

donc que la raison est la caractéristique fondamen-

tale de l’espèce humaine et qu’elle doit fonder toute

action de l’homme. Mais peut-on tout expliquer par

la raison ?

III- Les limites de la raison : l’irrationnel

L’irrationnel désigne tout ce qui est inaccessible à la rai-

son. C’est l’ensemble des choses auquelles la raison ne

peut donner une explication par démonstration.

Dans le domaine de la connaissance la théorie empiriste

ne manque pas de pertinence face au rationalisme. L’empiris-

me est la doctrine selon laquelle toute connaissance provient

de l’expérience sensible. Pour les empiristes comme David

HUME et John LOCKE, seule l’expérience fondée sur l’ob-

servation sensible nous permet de connaitre véritablement.

Cette conception se retrouve dans l’ouvrage Théétète de Pla-

ton. En effet, le personnage Théétète déclare que « Celui qui

sait une chose sent ce qu’il sait ». C’est-à-dire que savoir c’est

sentir. La connaissance est indissociable des sens. Même si

la conception empiriste conduit au relativisme de la connais-

sance elle ne manque pourtant pas de pertinence. Car, même

si les sens ne garantissent pas une connaissance universelle,

ils sont quand-même la première source d’informations sur

l’objet à connaitre. Toute connaissance débute avec les sens

avant que la raison ne vienne harmoniser les données sen-

sibles. Telle est la thèse kantienne qui tente de concilier les

deux doctrines antagonistes. Emmanuel Kant montre dans

son ouvrage Critique de la raison pure que la connaissance

provient de l’union entre l’Entendement (la raison) et la Sen-

sibilité (les sens). Aussi, y a-t-il des choses que nous ne pou-

vons connaitre par la raison. Blaise Pascal déclare à ce propos

que « nous connaissons la vérité non seulement par la raison,

mais encore par le cœur.»

Dans le domaine de la foi la raison perd son pouvoir de

démonstration. En effet, la foi est la croyance en un être que

l’on estime supérieur à soi. Le croyant est convaincu de l’objet

de sa foi, et n’a point besoin d’une quelconque démonstration

à ce sujet. Elle intervient surtout dans le domaine religieux

et a donc un caractère dogmatique. Mais croire, est-ce dérai-

sonner? Les vérités religieuses ne sont pas démontrables et

semblent s’opposer même aux principes de la raison. Néan-

moins, elles sont vraies et fondent même la connaissance de

l’homme. L’immortalité de l’âme, la virginité de Marie, la

résurrection et l’ascension du Christ, la réincarnation, la cer-

titude d’une vie après la mort, la sainte Trinité et d’autres

mystères sont autant de vérités non reconnues par la raison

mais qui ont une réalité tangible dans le cœur des hommes.

D’un autre côté il faut noter que la raison même a foi en ses

propres principes. Car, qu’est-ce qui justifie la certitude des

principes rationnels ? On les accepte ainsi parce qu’on y croit.

On comprend donc que la raison elle-même a un caractère

dogmatique. Mieux, elle se soumet à la foi car elle ne peut

tout expliquer. Blaise Pascal affirme à ce propos que « le cœur

a ses raisons que la raison ne connait point » et conclut que

la dernière démarche de la raison c’est de reconnaître qu’il y

a une multitude de choses qu’elle ignore. En outre, face aux

passions la raison est faible. En effet les préférences de la

passion et les sentiments influencent fortement la raison et fi-

nissent par la dominer. La force de l’amour, l’inclination pour

certaines choses de la vie, sont des réalités que la raison ne

peut expliquer, encore moins contrôler. David HUME dans

son ouvrage, Traité de la nature humaine conclut que « la

raison est et elle ne peut qu’être l’esclave des passions, elle ne

peut prétendre à d’autre rôle qu’à les servir et à leur obéir.»

Le Lycéen, nous informons pour former.

Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr

PHILO - SYNTHESE

P. 04

«

On ne peut apprendre la philosophie; on ne peut qu’apprendre à philosopher.

» Emmanuel KANT

Le Lycéen, nous informons pour former.

Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr

PHILO - SYNTHESE

P. 05

«

On ne peut apprendre la philosophie; on ne peut qu’apprendre à philosopher.

» Emmanuel KANT

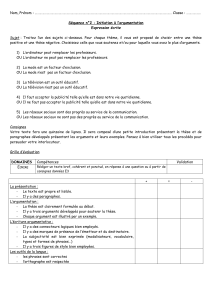

Disserter, de façon générale, c’est traiter méthodiquement un sujet par écrit ou oralement. La disser-

tation est donc un exercice littéraire qui consiste à analyser une notion, une question ou une thèse

par une démonstration synthétique, cohérente et étayée par des références et exemples pertinents. Cet

exercice a pour but d’apprécier la capacité de l’apprenant à réfléchir sur un sujet afin de donner son point

de vue par un discours cohérent et bien structuré.

L’apprenant doit lire et relire attentivement

le sujet. Ensuite il le reformule clairement avec

des mots ou expressions plus simples. Ce travail

lui permet de dégager et de formuler la problé-

matique du sujet. La problématique est l’ensem-

ble des questions que l’on se pose par rapport à

un sujet. Une question qui n’admet qu’une seule

réponse n’est donc pas une problématique. L’ap-

prenant doit s’imaginer toutes les questions qui

pourront lui permettre de mettre en relief les dif-

férents aspects (thèse et antithèse, explication et

discussion, analyse et critique, mérites et limites)

du sujet. Il peut formuler la problématique sous

la forme d’interrogation directe ou indirecte.

A- Le travail préparatoire

LA DISSERTATION PHILOSOPHIQUE

1 - La compréhension et la problématisation du sujet

2

-L’élaboration du plan

Il n’y a pas de plan standard en dissertation phi-

losophique. Toutefois l’apprenant doit respecter la

démarche en deux ou trois parties (thèse/antithèse

et synthèse). Pour cela, il peut organiser son devoir

suivant le schéma

Thèse, Analyse ou Explication

-

Idée directrice

: Enoncer de façon claire (affir-

mative) l’idée que l’on veut soutenir dans la pre-

mière partie du corps du devoir.

-

Arguments

: Ce sont les raisons qui jus-

tifient l’idée directrice. Les arguments doi-

vent être conduits de façon chronologique.

-

Illustrations

(citations, références à des auteurs

ou exemples) Les citations ou exemples doi-

vent cadrer avec les arguments. Aussi, faut-il

éviter de donner des exemples trop personnels,

subjectifs, tendancieux, ou peu philosophiques.

NB : Les citations ont une grande importance

dans un devoir philosophique. Elles témoignent

en effet de la culture philosophique et littéraire de

l’apprenant. Cependant un amas de citations ne fait

pas une dissertation philosophique. De même, l’ap-

prenant doit éviter d’utiliser des citations qui ne

cadrent pas avec l’idée qu’il développe. Il doit aussi

éviter d’inventer des citations par souci d’illustrer

coûte que coûte son devoir. Ce qui est recherché,

c’est sa capacité à réfléchir à partir des théories ou

notions philosophiques qu’on lui a enseignées. Les

références, les citations ou les exemples ne vien-

nent donc que pour étayer, renforcer l’idée ou les

arguments développés. Lorsqu’une référence philo-

sophique ou citation ne peut être rappelée in ex-

tenso c’est-à-dire intégralement, l’apprenant peut

la paraphraser (l’expliquer par des synonymes).

Mais dans ce cas il ne met pas les guillemets. Les

guillemets ne sont mis que lorsque l’apprenant a

le nom exact de l’auteur et sa pensée in extenso.

(Exemple : Rousseau affirme que « L’obéissance

à la loi qu’on s’est prescrite est liberté») Mais si

l’apprenant ne peut se rappeler cette pensée in

extenso, il la paraphrase : (exemple : Pour Rous-

seau la liberté consiste à obéir aux lois.) Il en est

de même pour les noms d’auteurs. C’est-à-dire

qu’il ne faut pas mettre les guillemets lorsqu’on

ne connait pas ou ne se souvient pas du nom

d’un auteur. Il faut éviter les apocryphes (cita-

tion faussement attribuée à un auteur) et sur-

tout d’inventer des noms d’auteurs. La citation

est dans ce cas utilisée comme un argument.

Antithèse, Critique ou Discussion

L’antithèse ne signifie pas le contraire de la

thèse. Sinon, le devoir se présenterait comme

une contradiction dans l’argumentation. L’ap-

prenant peut évoquer les théories philosophi-

ques qui s’opposent à la théorie développée au

niveau de la thèse certes, mais il ne faut pas à

tout prix chercher à contredire la thèse. Ce qu’il

y a plutôt lieu de faire c’est de dépasser la posi-

tion soutenue dans la thèse. L’antithèse, la criti-

que ou encore la discussion consiste donc à mon-

trer les limites ou insuffisances de la thèse. Elle

répond aussi au schéma Idée directrice/Argu-

ments/Illustrations

Synthèse

Elle est l’accord de la thèse et de l’antithèse. Elle

constitue un dépassement des différentes posi-

tions soutenues au niveau de l’analyse et de la

discussion. Mais cette troisième partie du corps

du devoir n’est pas toujours envisageable. Pour

certains sujets, elle ne s’impose pas. Il faut tou-

tefois noter que sa structure logique est la même

que celle de la thèse et de l’antithèse.

B- Le travail rédactionnel

Elle comporte généralement trois éléments :

a- L’idée générale : Elle présente le contexte

global dans lequel s’inscrit le sujet. L’apprenant

peut commencer par un constat général (mais il

faut éviter les formules trop populaires ou passe-

partout) ou une brève définition de la notion dont

traite le sujet ou encore une idée établissant un

rapport d’analogie ou d’opposition avec le sujet.

b- L’énoncé et la problématique du sujet:

Après l’idée générale, l’apprenant ramène ou

reformule le sujet avant d’en dégager le pro-

blème. La problématique est l’ensemble des ques-

tions que l’on se pose par rapport à un sujet.

c- L’annonce du plan : c’est la démar-

che à suivre pour résoudre le problème pré-

cédemment posé. Elle est une ébauche du

corps du devoir. Elle peut être faite en deux ou

trois petites phrases interrogatives ou non.

1

-L’introduction

2- Le corps du devoir

C’est ici que l’apprenant déploie ses capacités ar-

gumentatives. Le corps du devoir comporte deux

parties au moins (la thèse et l’antithèse et une syn-

thèse si possible) reliées par des phrases de transi-

tion. Il consiste à rédiger un discours argumenta-

tif cohérent à partir du plan élaboré au brouillon.

a-La thèse/Analyse/Explication

- Lorsqu’il s’agit d’un sujet citation, la

première partie (la thèse) est consacrée à ex-

pliquer et à justifier les propos de l’auteur.

- Lorsqu’il s’agit d’un sujet question, le

plan est plus ou moins libre. Mais l’apprenant

doit expliquer la question. Il peut dans la pre-

mière partie, évoquer et justifier la réponse

de l’opinion générale face au problème posé.

Il doit en tout état de cause soutenir sa posi-

tion avec des arguments et des citations, réfé-

rences philosophiques ou exemples. Les différen-

tes idées sont développées en des paragraphes.

b-L’antithèse/Critique/Discussion

L’antithèse n’est pas le contraire de la thèse. Si-

non, le devoir se présenterait comme une contra-

diction dans l’argumentation. Lorsqu’il s’agit

d’un sujet citation l’apprenant peut évoquer les

théories qui s’opposent à la thèse de l’auteur

certes, mais il ne faut pas à tout prix chercher à

contredire la thèse si on n’en a pas les arguments.

Ce qu’il y a plutôt lieu de faire c’est de montrer

les limites ou insuffisances de la thèse. Il en est

de même pour le sujet-question. L’apprenant doit

également soutenir sa position avec des argu-

ments et des citations, références philosophiques

ou exemples. Les phrases doivent être reliées avec

des connecteurs logiques bien choisis. Et les dif-

férentes idées sont développées en paragraphes.

c- La synthèse. Elle est l’accord de la thèse et

de l’antithèse. Elle constitue un dépassement

des différentes positions soutenues au niveau de

l’analyse et de la discussion. Mais cette troisiè-

me partie du corps du devoir n’est pas toujours

envisageable. Pour certains sujets, elle ne s’im-

pose pas. Il faut toutefois noter que sa structure

logique est la même que celle de la thèse et de

l’antithèse.

d-La transition : Elle est une manière de passer

d’un raisonnement à un autre, de lier les parties

d’un discours. C’est donc une sorte de pont qui

relie la thèse à l’antithèse. Elle peut être formu-

lée en une ou deux phrases interrogatives ou af-

firmatives.

3

-La conclusion

C’est la dernière phase du devoir. Elle est aus-

si importante que les autres. Si l’apprenant

la bâcle, son devoir risque d’être mal achevé

voire déséquilibré. La conclusion ne doit être

ni trop longue ni trop courte. Elle doit faire

la synthèse des idées directrices qui compo-

sent le corps du devoir et apporter une solution

ou une approche de solution au problème posé

dans l’introduction. Elle peut finir en ouvrant

un horizon sur d’autres perspectives ou problè-

mes ayant rapport avec le sujet traité.

J’apprends par l’exemple

Sujet 1:Sommes-nous prisonniers de notre passé ?

Développement

La mémoire est la faculté qui permet à l’homme de revi-

vre le passé

avec le sentiment qu’il est passé. Mais le passé peut-il

constituer un obstacle à ma liberté ? Autrement dit, l’homme est-il

prisonnier de son passé ? Cette question pose le problème de la va-

leur des souvenirs et de la liberté qu’a l’homme de se les rappeler.

En quels sens les souvenirs peuvent-ils être une entrave à la liberté

du sujet ? Et l’homme peut-il, ou doit-il se souvenir de tout?

La mémoire permet à l’homme de se souvenir de ses états

et de ses actes passés. De ce fait, le passé n’est définitivement pas

passé, car l’homme peut grâce aux cadres sociaux de la mémoire,

le revivre par la pensée. Il se dégage de cette idée que mon action

présente est déterminée par mon passé. Mieux encore, l’homme est

lié par son passé ou son histoire qui le suit et le poursuit. Le phi-

losophe allemand Martin HEIDEGGER déclare à juste titre que

« l’homme est l’être des lointains. » Il est un être lié au temps. Il

va donc sans dire que l’homme est le prisonnier de son histoire.

Ne dit-on pas souvent que l’histoire rattrape toujours ? Cet adage

se justifie par le fait que l’homme réagit souvent en fonction de ses

expériences passées, lesquelles expériences le hantent et influencent

fortement ses états et ses actions dans le présent. On peut même dire

que les souvenirs l’empêchent d’exprimer toute sa liberté à l’instant

présent. En outre, les mauvais souvenirs constituent un obstacle pour

son épanouissement et l’harmonie sociale. DELACROIX affirme

à ce propos que « Le souvenir d’une agression peut provoquer la co-

lère » et nous réagissons violemment à ce souvenir, et cette colère est

une réaction présente. André GIDE s’inscrit dans la même logique

et déclare que « L’imagination tourmente moins que le souvenir».

On comprend donc à quel point le passé embrigade l’homme et

conditionne ses actions présentes et futures. Toutefois, l’homme ne

peut-il pas, grâce à la conscience et à l’oubli se libérer du passé ?

Pour le philosophe français Henri BERGSON la

conscience signifie mémoire. Autrement dit, le souvenir est un acte

conscient, et qui dit conscience dit avant tout liberté. En effet, la

conscience nous permet de choisir librement. La mémoire a une

fonction sélective qui évite à l’homme d’être esclave de son passé. Et

s’il se souvient des événements passés, c’est pour en tirer des leçons

afin d’affronter le présent et d’anticiper l’avenir. Mieux, il est libre

de se souvenir, et il se souvient pour agir librement. Aussi, la mé-

moire ne nous évoque pas tout notre passé. Elle cède souvent place

à l’oubli qui assure l’équilibre psychique. C’est dire donc que même

si l’on considère le passé comme une entrave à la liberté du sujet,

l’oubli délivre l’homme de cette emprise. CHAMPFORT conseille

à cet effet de beaucoup oublier, « d’éponger la vie à mesure qu’elle

s’écoule. » Pour le philosophe allemand Friedrich NIETZS-

CHE, il est impossible de vivre libre et heureux sans oublier.

L’oubli qui est un acte psychique fréquent chez l’homme est

donc libérateur. C’est pourquoi l’homme oublie beaucoup

pour ne pas se sentir esclave de son passé. Il ne peut, et ne

doit pas se souvenir de tout. C’est ainsi qu’il se sent libre.

Il ressort des idées qui précèdent que la mémoire est

une faculté qui lie l’homme à son passé. Car la plupart de

nos actions présentes sont déterminées par nos souvenirs.

De ce point de vue on peut dire que l’homme est prison-

nier de son passé. Mieux, le passé empêche-t-il l’homme de

jouir de sa liberté. Mais au regard du caractère conscient

des souvenirs, on peut affirmer sans risque de se trom-

per que les souvenirs permettent à l’homme de mieux

affronter le présent et d’agir librement. Aussi, l’oubli

permet-il à l’homme d’effacer les mauvais souvenirs.

Le Lycéen, nous informons pour former.

Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr

PHILO - SYNTHESE

P. 04

«

On ne peut apprendre la philosophie; on ne peut qu’apprendre à philosopher.

» Emmanuel KANT

Le Lycéen, nous informons pour former.

Tél: (229) 97 69 21 97 E-mail: lelyceen@yahoo.fr

PHILO - SYNTHESE

P. 05

«

On ne peut apprendre la philosophie; on ne peut qu’apprendre à philosopher.

» Emmanuel KANT

Disserter, de façon générale, c’est traiter méthodiquement un sujet par écrit ou oralement. La disser-

tation est donc un exercice littéraire qui consiste à analyser une notion, une question ou une thèse

par une démonstration synthétique, cohérente et étayée par des références et exemples pertinents. Cet

exercice a pour but d’apprécier la capacité de l’apprenant à réfléchir sur un sujet afin de donner son point

de vue par un discours cohérent et bien structuré.

L’apprenant doit lire et relire attentivement

le sujet. Ensuite il le reformule clairement avec

des mots ou expressions plus simples. Ce travail

lui permet de dégager et de formuler la problé-

matique du sujet. La problématique est l’ensem-

ble des questions que l’on se pose par rapport à

un sujet. Une question qui n’admet qu’une seule

réponse n’est donc pas une problématique. L’ap-

prenant doit s’imaginer toutes les questions qui

pourront lui permettre de mettre en relief les dif-

férents aspects (thèse et antithèse, explication et

discussion, analyse et critique, mérites et limites)

du sujet. Il peut formuler la problématique sous

la forme d’interrogation directe ou indirecte.

A- Le travail préparatoire

LA DISSERTATION PHILOSOPHIQUE

1 - La compréhension et la problématisation du sujet

2

-L’élaboration du plan

Il n’y a pas de plan standard en dissertation phi-

losophique. Toutefois l’apprenant doit respecter la

démarche en deux ou trois parties (thèse/antithèse

et synthèse). Pour cela, il peut organiser son devoir

suivant le schéma

Thèse, Analyse ou Explication

-

Idée directrice

: Enoncer de façon claire (affir-

mative) l’idée que l’on veut soutenir dans la pre-

mière partie du corps du devoir.

-

Arguments

: Ce sont les raisons qui jus-

tifient l’idée directrice. Les arguments doi-

vent être conduits de façon chronologique.

-

Illustrations

(citations, références à des auteurs

ou exemples) Les citations ou exemples doi-

vent cadrer avec les arguments. Aussi, faut-il

éviter de donner des exemples trop personnels,

subjectifs, tendancieux, ou peu philosophiques.

NB : Les citations ont une grande importance

dans un devoir philosophique. Elles témoignent

en effet de la culture philosophique et littéraire de

l’apprenant. Cependant un amas de citations ne fait

pas une dissertation philosophique. De même, l’ap-

prenant doit éviter d’utiliser des citations qui ne

cadrent pas avec l’idée qu’il développe. Il doit aussi

éviter d’inventer des citations par souci d’illustrer

coûte que coûte son devoir. Ce qui est recherché,

c’est sa capacité à réfléchir à partir des théories ou

notions philosophiques qu’on lui a enseignées. Les

références, les citations ou les exemples ne vien-

nent donc que pour étayer, renforcer l’idée ou les

arguments développés. Lorsqu’une référence philo-

sophique ou citation ne peut être rappelée in ex-

tenso c’est-à-dire intégralement, l’apprenant peut

la paraphraser (l’expliquer par des synonymes).

Mais dans ce cas il ne met pas les guillemets. Les

guillemets ne sont mis que lorsque l’apprenant a

le nom exact de l’auteur et sa pensée in extenso.

(Exemple : Rousseau affirme que « L’obéissance

à la loi qu’on s’est prescrite est liberté») Mais si

l’apprenant ne peut se rappeler cette pensée in

extenso, il la paraphrase : (exemple : Pour Rous-

seau la liberté consiste à obéir aux lois.) Il en est

de même pour les noms d’auteurs. C’est-à-dire

qu’il ne faut pas mettre les guillemets lorsqu’on

ne connait pas ou ne se souvient pas du nom

d’un auteur. Il faut éviter les apocryphes (cita-

tion faussement attribuée à un auteur) et sur-

tout d’inventer des noms d’auteurs. La citation

est dans ce cas utilisée comme un argument.

Antithèse, Critique ou Discussion

L’antithèse ne signifie pas le contraire de la

thèse. Sinon, le devoir se présenterait comme

une contradiction dans l’argumentation. L’ap-

prenant peut évoquer les théories philosophi-

ques qui s’opposent à la théorie développée au

niveau de la thèse certes, mais il ne faut pas à

tout prix chercher à contredire la thèse. Ce qu’il

y a plutôt lieu de faire c’est de dépasser la posi-

tion soutenue dans la thèse. L’antithèse, la criti-

que ou encore la discussion consiste donc à mon-

trer les limites ou insuffisances de la thèse. Elle

répond aussi au schéma Idée directrice/Argu-

ments/Illustrations

Synthèse

Elle est l’accord de la thèse et de l’antithèse. Elle

constitue un dépassement des différentes posi-

tions soutenues au niveau de l’analyse et de la

discussion. Mais cette troisième partie du corps

du devoir n’est pas toujours envisageable. Pour

certains sujets, elle ne s’impose pas. Il faut tou-

tefois noter que sa structure logique est la même

que celle de la thèse et de l’antithèse.

B- Le travail rédactionnel

Elle comporte généralement trois éléments :

a- L’idée générale : Elle présente le contexte

global dans lequel s’inscrit le sujet. L’apprenant

peut commencer par un constat général (mais il

faut éviter les formules trop populaires ou passe-

partout) ou une brève définition de la notion dont

traite le sujet ou encore une idée établissant un

rapport d’analogie ou d’opposition avec le sujet.

b- L’énoncé et la problématique du sujet:

Après l’idée générale, l’apprenant ramène ou

reformule le sujet avant d’en dégager le pro-

blème. La problématique est l’ensemble des ques-

tions que l’on se pose par rapport à un sujet.

c- L’annonce du plan : c’est la démar-

che à suivre pour résoudre le problème pré-

cédemment posé. Elle est une ébauche du

corps du devoir. Elle peut être faite en deux ou

trois petites phrases interrogatives ou non.

1

-L’introduction

2- Le corps du devoir

C’est ici que l’apprenant déploie ses capacités ar-

gumentatives. Le corps du devoir comporte deux

parties au moins (la thèse et l’antithèse et une syn-

thèse si possible) reliées par des phrases de transi-

tion. Il consiste à rédiger un discours argumenta-

tif cohérent à partir du plan élaboré au brouillon.

a-La thèse/Analyse/Explication

- Lorsqu’il s’agit d’un sujet citation, la

première partie (la thèse) est consacrée à ex-

pliquer et à justifier les propos de l’auteur.

- Lorsqu’il s’agit d’un sujet question, le

plan est plus ou moins libre. Mais l’apprenant

doit expliquer la question. Il peut dans la pre-

mière partie, évoquer et justifier la réponse

de l’opinion générale face au problème posé.

Il doit en tout état de cause soutenir sa posi-

tion avec des arguments et des citations, réfé-

rences philosophiques ou exemples. Les différen-

tes idées sont développées en des paragraphes.

b-L’antithèse/Critique/Discussion

L’antithèse n’est pas le contraire de la thèse. Si-

non, le devoir se présenterait comme une contra-

diction dans l’argumentation. Lorsqu’il s’agit

d’un sujet citation l’apprenant peut évoquer les

théories qui s’opposent à la thèse de l’auteur

certes, mais il ne faut pas à tout prix chercher à

contredire la thèse si on n’en a pas les arguments.

Ce qu’il y a plutôt lieu de faire c’est de montrer

les limites ou insuffisances de la thèse. Il en est

de même pour le sujet-question. L’apprenant doit

également soutenir sa position avec des argu-

ments et des citations, références philosophiques

ou exemples. Les phrases doivent être reliées avec

des connecteurs logiques bien choisis. Et les dif-

férentes idées sont développées en paragraphes.

c- La synthèse. Elle est l’accord de la thèse et

de l’antithèse. Elle constitue un dépassement

des différentes positions soutenues au niveau de

l’analyse et de la discussion. Mais cette troisiè-

me partie du corps du devoir n’est pas toujours

envisageable. Pour certains sujets, elle ne s’im-

pose pas. Il faut toutefois noter que sa structure

logique est la même que celle de la thèse et de

l’antithèse.

d-La transition : Elle est une manière de passer

d’un raisonnement à un autre, de lier les parties

d’un discours. C’est donc une sorte de pont qui

relie la thèse à l’antithèse. Elle peut être formu-

lée en une ou deux phrases interrogatives ou af-

firmatives.

3

-La conclusion

C’est la dernière phase du devoir. Elle est aus-

si importante que les autres. Si l’apprenant

la bâcle, son devoir risque d’être mal achevé

voire déséquilibré. La conclusion ne doit être

ni trop longue ni trop courte. Elle doit faire

la synthèse des idées directrices qui compo-

sent le corps du devoir et apporter une solution

ou une approche de solution au problème posé

dans l’introduction. Elle peut finir en ouvrant

un horizon sur d’autres perspectives ou problè-

mes ayant rapport avec le sujet traité.

J’apprends par l’exemple

Sujet 1:Sommes-nous prisonniers de notre passé ?

Développement

La mémoire est la faculté qui permet à l’homme de revi-

vre le passé

avec le sentiment qu’il est passé. Mais le passé peut-il

constituer un obstacle à ma liberté ? Autrement dit, l’homme est-il

prisonnier de son passé ? Cette question pose le problème de la va-

leur des souvenirs et de la liberté qu’a l’homme de se les rappeler.

En quels sens les souvenirs peuvent-ils être une entrave à la liberté

du sujet ? Et l’homme peut-il, ou doit-il se souvenir de tout?

La mémoire permet à l’homme de se souvenir de ses états

et de ses actes passés. De ce fait, le passé n’est définitivement pas

passé, car l’homme peut grâce aux cadres sociaux de la mémoire,

le revivre par la pensée. Il se dégage de cette idée que mon action

présente est déterminée par mon passé. Mieux encore, l’homme est

lié par son passé ou son histoire qui le suit et le poursuit. Le phi-

losophe allemand Martin HEIDEGGER déclare à juste titre que

« l’homme est l’être des lointains. » Il est un être lié au temps. Il

va donc sans dire que l’homme est le prisonnier de son histoire.

Ne dit-on pas souvent que l’histoire rattrape toujours ? Cet adage

se justifie par le fait que l’homme réagit souvent en fonction de ses

expériences passées, lesquelles expériences le hantent et influencent

fortement ses états et ses actions dans le présent. On peut même dire

que les souvenirs l’empêchent d’exprimer toute sa liberté à l’instant

présent. En outre, les mauvais souvenirs constituent un obstacle pour

son épanouissement et l’harmonie sociale. DELACROIX affirme

à ce propos que « Le souvenir d’une agression peut provoquer la co-

lère » et nous réagissons violemment à ce souvenir, et cette colère est

une réaction présente. André GIDE s’inscrit dans la même logique

et déclare que « L’imagination tourmente moins que le souvenir».

On comprend donc à quel point le passé embrigade l’homme et

conditionne ses actions présentes et futures. Toutefois, l’homme ne

peut-il pas, grâce à la conscience et à l’oubli se libérer du passé ?

Pour le philosophe français Henri BERGSON la

conscience signifie mémoire. Autrement dit, le souvenir est un acte

conscient, et qui dit conscience dit avant tout liberté. En effet, la

conscience nous permet de choisir librement. La mémoire a une

fonction sélective qui évite à l’homme d’être esclave de son passé. Et

s’il se souvient des événements passés, c’est pour en tirer des leçons

afin d’affronter le présent et d’anticiper l’avenir. Mieux, il est libre

de se souvenir, et il se souvient pour agir librement. Aussi, la mé-

moire ne nous évoque pas tout notre passé. Elle cède souvent place

à l’oubli qui assure l’équilibre psychique. C’est dire donc que même

si l’on considère le passé comme une entrave à la liberté du sujet,

l’oubli délivre l’homme de cette emprise. CHAMPFORT conseille

à cet effet de beaucoup oublier, « d’éponger la vie à mesure qu’elle

s’écoule. » Pour le philosophe allemand Friedrich NIETZS-

CHE, il est impossible de vivre libre et heureux sans oublier.

L’oubli qui est un acte psychique fréquent chez l’homme est

donc libérateur. C’est pourquoi l’homme oublie beaucoup

pour ne pas se sentir esclave de son passé. Il ne peut, et ne

doit pas se souvenir de tout. C’est ainsi qu’il se sent libre.

Il ressort des idées qui précèdent que la mémoire est

une faculté qui lie l’homme à son passé. Car la plupart de

nos actions présentes sont déterminées par nos souvenirs.

De ce point de vue on peut dire que l’homme est prison-

nier de son passé. Mieux, le passé empêche-t-il l’homme de

jouir de sa liberté. Mais au regard du caractère conscient

des souvenirs, on peut affirmer sans risque de se trom-

per que les souvenirs permettent à l’homme de mieux

affronter le présent et d’agir librement. Aussi, l’oubli

permet-il à l’homme d’effacer les mauvais souvenirs.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%